Amore libero – Kritik

Laura Gemser als Naturkind auf einer Insel, auf der man Liebe Zucker nennt. Ein Ingenieur will die Zivilisation bringen, doch die Einheimischen machen nicht mit. In Amore libero steckt kein falscher Ehrgeiz, dafür viel Nachdenklichkeit, Sorgfalt und Liebe.

„Geh weg, weißer Mann. Was machst du hier?! Du bist zehntausend Jahre alt, du hast alle Jahre deiner dreckigen Zivilisation in dir.“

So schallt es dem jungen, hübschen Ingenieur und Landvermesser Francesco Ferrero (Enzo Bottesini) auf der Tropeninsel Emerald Island entgegen. Doch nicht aus den Mündern der Einheimischen. Es sind seine Landsleute, die vor der fragwürdigen Zivilisation hierhin geflohen sind. Sie fürchten, dass sie sie mit Leuten wie ihm wieder einholt. Doch Zweifel kommen auch aus seinem Inneren: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Die Fragen von Gauguins berühmtem Tahitigemälde treiben ihn und viele, denen er begegnet, um.

Emerald Island sieht bezaubernd aus. Der kleine Hafen, eingebettet zwischen üppig grünen Palmenhügeln. Der bunte Markt. Die schmale Main Road mit den lässig-leichtsinnig wirkenden, vielfältigen Leuten. So sah es auch auf der Karibikinsel St. Vincent aus, Ende der 1970er Jahre, als ich es auf einer unwirklich schönen Reise sehen durfte. Deshalb fiel meine Wahl auf Amore libero (1974) für eine Besprechung im Rahmen dieser Reihe über Filme mit Laura Gemser.

Drehort waren die Seychellen. Für Gemser war ihre Rolle als Naturkind Janine die erste Hauptrolle.

Es ist kurz vor Weihnachten auf Janines kinder-, fisch- und pflanzenreicher Heimatinsel. Bald soll hier mit Francescos Hilfe eine große Silbermine entstehen, die Emeralds Gesicht und Seele für immer verändern wird. Manche Inselbewohner freuen sich auf den dann wahrscheinlich höheren Lebensstandard, zum Beispiel der humorige und leutselige, einheimische Fremdenführer Antoine (Ogilvy Chiffon). Die meisten aber sabotieren stillschweigend einig und wie nebenbei sämtliche Arbeitsversuche Francescos. Man stellt sich dumm und ungeschickt, versteht ihn falsch. Post kommt nicht an. Geräte und Telefonverbindungen funktionieren nicht.

Gleich bei seiner Ankunft beschlagnahmt die Zöllnerin am Flughafen Francescos Harpunen: „Wir töten hier nicht zum Spaß. Das Fischen überlassen wir den Fischern, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen.“ So hält sich Emerald augenscheinlich unschuldig und intakt. Es ist einfach, dörflich, friedlich. Überall lustige und rührende Typen. Wenig zu tun, kein Stress. Es herrscht freie Liebe, „gönnen können“, auch wenn die Freundin mit einem anderen schläft. Und selbst kleine Mädchen wie die süße Geraldine spielen schon „verliebt“ und machen Francesco eindeutige Anträge (die er höflich ablehnt). Der Priester der kleinen Kirche verdreht verzweifelt die Augen.

Francesco lässt das alles überwältigt auf sich einwirken. Er fährt herum, nimmt die Bilder auf in seinen Kopf und hört die Stimmen in sich, die er von zu Hause mitgenommen hat: seine Mutter, die ihm einschärft, gesunde Früchte zu essen, bis sie ihm verleidet sind. Seine plappernde Freundin, die einst mit einem schwarzen Balletttänzerpaar geschlafen hat, von denen sie sagt, sie seien nett gewesen, hätten aber schlecht gerochen – nein, nicht weil sie eine Rassistin sei, sondern weil die beiden so verschwitzt vom Tanzen waren. Die Stimmen haben sich wie Geister in ihm eingegraben und kommentieren ungefragt, was er erlebt.

Es steckt viel Nachdenklichkeit, Sorgfalt und Liebe in diesem halbtrivialen, kleinen Film. Viele Mini-Dialoge über das richtige oder falsche Leben sind in ihm verstreut. Sein Stil streift ab und zu das Traumschiff oder Traumhotel. Sein Grundcharakter aber ist tiefsinnig, ernsthaft und utopisch. Und ohne falsche Ehrgeiz. Alles geschieht zwanglos, unprätentiös. Es hat den Charme, Humor und die Fröhlichkeit mancher Bud-Spencer-&-Terence-Hill-Filme. Es ist nur zarter und erotischer.

Regisseur Pier Ludovico Pavoni kommt vom Dokumentarfilm (was man an den schön eingefangenen Straßenszenen und Passanten merkt), kam dann als Kameramann zur leichten Muse – Sandalenfilm, Komödie – und führte bei zwei Spielfilmen Regie: Un modo di essere donna (1973) mit Marisa Berenson und, ein Jahr später dann, Amore libero.

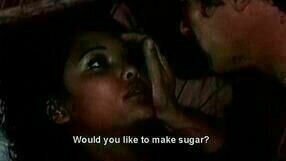

Laura Gemsers unfassbare Grazie. Eine Schönheit, die wie Klugheit rüberkommt. Und die umwerfende Selbstverständlichkeit, mit der dieses Wesen durch die Welt geht. Natürlich und zugleich sophisticated. Einer ihrer Jobs ist es, den männlichen Vanillepflanzen bei der Befruchtung der Weibchen zu helfen. „Ein richtiger Beruf ist das ja nicht“, neckt Francesco sie, „damit wirst du keine Karriere machen.“ „Was ist ‚Karriere machen‘?“, fragt Janine. „Das ist, wenn man etwas Wichtigeres wird als das, was man ist“, sagt er. Und merkt es selbst. „Probier mal diese Frucht“, sagt Janine, „wir nennen sie die Frucht der Freude. Die in uns geboren wird und nicht von anderen kommt. Möchtest du Zucker mit mir machen?“ So nennt man die Liebe auf ihrer Insel: Zucker.

Ach, Ingenieur, mach Zucker mit Janine, iss Fisch, fahr Boot und sei ein Mann ohne Mission und Pflicht. Das Leben ist so schön: Diese Botschaft strömt auch aus der süßen, reichen, leichten Musik, die Fabio Frizzi für den Film geschrieben hat. Love-Story-Sentimentalität, dann wieder Phillysound. Mexikanische Violinen und Trompeten. Ekstatisch hitzig-perkussiver Progrock. Psychedelische Tablas und Sitars. Kinderchöre. Bärig und lustig trottende Bässe, arglose Flöten. Frizzi war kurzzeitig Keyboarder der Progrock-Gruppe Goblin, lese ich. Richtig bekannt wurde er durch seine Musik für italienische Horrorfilme der späten 1970er, frühen 1980er Jahre, oft für Lucio Fulci.

Francesco begegnet auf Emerald Island vielen Aussteigern und Abenteurern, die auf ihrer Suche nach der verlorenen kindlichen Unschuld, dem Neuanfang, dem Paradies hierherkamen. Leider aber brachten sie ihren Zynismus und Ennui mit. Als Ausnützer und Gescheiterte verbreiteten sie ihr Gift.

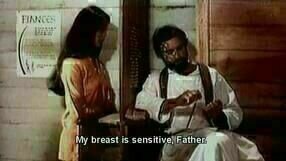

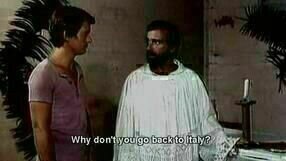

Auf Emerald wirkt selbst das Böse und Gespenstische wie ein leichtes Spiel. Aber die Menschen hier wären glücklicher, wenn sie noch so fest und ungestört wie einst an ihre freie Liebe und ihr freies Leben glauben könnten. Darüber weint in einer rührenden Szene vor Francescos Augen bitterlich der attraktive Inselpriester (Lorenzo Piani). Er kann nicht mehr an den Sinn dessen glauben, was er predigt: „Ein Ingenieur ist weniger gefährlich als ein Priester. Er verstört nur das Herz der Erde. Ein Priester aber verstört die Herzen der Menschen.“

„Ich habe als Künstlerin versagt“, sagt die verführerische, freigeistige Malerin Katia (Olga Bisera), eine weitere desillusionierte Lebensschiffbrüchige auf Emerald. Sie sieht aus wie eine burschikose, blonde, langbeinige und hochwangige Mischung aus Ava Gardner und Bo Derek. Francesco hat sie am Strand kennengelernt, wo sie nackt auf ihrem Pferd an ihm vorbeiritt und ihn aufforderte, aufzuspringen. Später kocht sie ihm etwas in ihrem Häuschen. „Ich liebe das Leben und hasse die Zivilisation“, sagt Katia. Für eine Nacht gelingt es ihr, Francesco zu becircen (sie hat ein bisschen Voodoo und schwarze Magie hier gelernt, sagt sie, aber nur für die Liebe). Zum Abschied gibt sie ihm eine Warnung auf den Weg. Sein zwielichtiger Vermieter Chavat (Venantino Venantini) sei verrückt. „Er hat als Mann, als Börsenmakler und als Dieb versagt. Er weiß nicht mehr, was er sich wünschen soll.“

Vielleicht kann die Verzweiflung darüber, keine Herzenswünsche und keine Richtung mehr zu haben, einen Menschen wirklich in den Wahnsinn treiben. Chavat, ein Mann von diabolischem Charisma, war Glücksritter, Musiker, Geschäftemacher, Playboy und Weltmann. Nun führt er eine Pension oder lässt dort vielmehr seine einheimische Freundin für ihn arbeiten. Die er wie Scheiße behandelt; zum Glück kichert sie nur darüber und macht ansonsten, was sie will. „Tja, dies ist dein schöner, großer Schreibtisch“, sagt er, als Francesco bei ihm einzieht. Er öffnet weit das Fenster: „Und das da ist das Meer. Und es ist viel, viel größer. Die Bienen sind nur fleißig, weil ihre Körbe keine Fenster haben.“ Auch Chavat ist ein Priester und betet. Aber zum Teufel. „Es gibt dich, weil es das Böse gibt“, betet er. „Es ist hier. Um mich herum.“ Sein Messdiener, ein kleiner Junge, legt andächtig eine auf ein Kruzifix gebundene, gehäutete Fledermaus in einen in den Sand gemalten Kreis. Als seine Violine zerbricht, auf der er verhext schön spielen kann, und damit auch sein Spuk vergeht, weint Chavat herzzerreißend um sein geliebtes Instrument. Es gibt nicht viele Filme, in denen man gleich zwei Männer so anrührend über sich selber weinen sehen kann.

Ein schöner Inselfilm, der mich thematisch und in manch anderem an Ugo Liberatores Bora Bora (1968) und Joe D’Amatos Papaya – Die Liebesgöttin der Kannibalen (Papaya dei Caraibi, 1978) erinnert hat.

Hier geht es zu weiteren Texten unseres Laura-Gemser-Specials:

Die Nonne und das Biest (1977)

Velluto Nero (1976)

Emanuelle Around the World (1977)

Sklavin für einen Sommer (1985)

Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help

Bilder zu „Amore libero“

zur Galerie (22 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.