Die schönsten Festivalmomente 2015: Jahresrückblick (1)

Der Festivalmoment, der critic.de-Autoren vom Jahr in Erinnerung bleibt. Über ansteckendes Gelächter und wohlig-warm eingetrocknete Gefühle, das Flügelflattern eines Vogels und wundersam-amorphe Wasserwesen.

Reine Sinneseindrücke

Eine riesige, orangefarbene Wasserpflanze wiegt sich langsam in der Meeresströmung hin und her. Der Körper eines Jungen wird von den unsichtbaren Kräften des Wassers sanft gebogen. Die Sonne scheint in die Tiefen des Meeres hindurch. Im betörenden Prolog von Lucile Hadzihalilovic’ Évolution, zu sehen bei den Fantasy Filmfest White Nights, gibt es noch keine Handlung, sondern einfach nur Licht, Farben, Bewegung, Körper, Meeresrauschen – reine Sinneseindrücke. Die Lebensgefährtin von Gaspar Noé hält dieses visuelle Storytelling bis zum Schluss durch: Zwar erzählt ihr zweiter Langfilm eine mysteriöse, spannende Sci-Fi-Geschichte über männliche Urängste – doch primär ist Évolution ein berauschend schöner Bilderfilm. Wundersam-amorphe Wasserlebewesen kriechen über den Meeresboden und über menschliche Haut, Wasserwirbel werden zu abstrakter Kunst, die außerweltlichen Landschaften Lanzarotes erschaffen einen surrealen Kosmos. Besonders aber bleibt dieser im Prolog auftauchende und im Epilog wiederkehrende, orangefarbene Unterwasserstrauch hängen – mit seiner unendlichen Anmut und seinen meditativen Bewegungen wirkt er, als sei er einzig und allein auf der Welt, um gefilmt und auf eine große Leinwand projiziert zu werden.

Martin Gobbin

Sie werden doch nicht ...!

Die Festivals im Nürnberger KommKino – der Hofbauer-Kongress und das Terza Visione – sind eigentlich eine drei bis vier Tage dauernde Aneinanderreihung schöner Momente: Es ist einfach etwas ganz Besonderes, all diese tollen Filme auch noch im Kreise von Menschen sehen zu können, die nicht nur eine Leidenschaft teilen, sondern über die Jahre zu Freunden geworden sind. Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem einen Moment vom ersten Mondo-Bizarr-Weekender in Düsseldorf wählen: Dort lief im vergangenen Januar unter anderem der indonesische Kannibalenfilm Der Todesschrei der Kannibalen (Primitif, Sisworo Gautama Putra, 1980), ein ziemlich unglaublicher Hobel, der, wie es sich für das Genre gehört, auch über die ein oder andere Tiersnuff-Szene verfügt, die das anwesende Publikum aber mit gestählten Nerven und ohne hörbare Proteste hinnahm. Bis zu jenem nervenzerreißenden Moment, in dem ein ausgewachsener Orang-Utan zur Schlachtbank geführt wurde und die Temperatur im Kino merklich anstieg. „Das tun sie nicht“, betete ich in meinem Sitz, zwischen den gespreizten Fingern auf die Leinwand hindurch lugend, und auch Mondo-Bizarr-Mitinitiator Marc Ewert rutschte neben mir plötzlich etwas unruhig hin und her, einen handfesten Eklat befürchtend (er hatte den Film aus der doch etwas verblassten Erinnerung programmiert). Die Sekunden dehnten sich zu gefühlten Minuten, und dann wurde der Orang-Utan tatsächlich mit einem gezielten Hammerschlag getötet … bzw. eine als solche deutlich zu erkennende Puppe. Der Moment der Erleichterung, das hörbare Aufatmen, das durch das Kino ging, ist mein Festivalmoment des Jahres 2015.

Oliver Nöding

Dämonen und Wunder

Der letzte Donnerstag der Filmfestspiele in Cannes begann mit Jacques Audiards Dämonen und Wunder – Dheepan. Es wäre nicht fair, dem Film vorzuwerfen – etwa nur deshalb, weil er am Ende mit der Goldenen Palme geehrt wurde –, er habe es nicht zustande gebracht, die mittlerweile zumindest bei mir einigermaßen abgestumpften Sinne wieder anzuspitzen. Schließlich bin ich selbst verantwortlich für meine Müdigkeit, ebenso wie ich selbst verantwortlich dafür bin, dass ich im Anschluss an das Screening keinen Fuß in den Film bekam; dass sich der Text zu Dheepan nur mühsam schreiben ließ, dass er überhaupt einfach nur geschrieben werden wollte; dass mit vertagter Inspiration gelingen wollte, was gelingen konnte. Vor der Spätvorstellung an diesem Abend graute mir. Ich wusste, dass ich auch über diesen Film schreiben würde, dass es sich dort um zwei Menschen handelte, die sich in der Wüste treffen würden, und dass mir in den späten Screenings durchaus häufig die Augen zufallen. Man kann das nun irgendeinem spaßigen Mechanismus der Biologie zuschreiben, dass ich in dieser Nacht und in diesem Film mit einem Mal hellwach war, aber wie ein kleines Wunder fühlte es sich tatsächlich an: Zur Musik von Charles Ives sieht man in der ersten Einstellung von Valley of Love Isabelle Huppert von hinten über einen Hotelparkplatz staksen – eine Ewigkeit lang; dann zieht sie die Vorhänge in ihrem Hotelzimmer auf. Das waren erst zwei Filmminuten, aber schon hätte ich blanko für den Rest gebürgt. Das ist kitschig, unkritisch, ein Effekt von Müdigkeit – was auch immer sich hier zusammengemischt haben mag: So wie Valley of Love leben die allerwenigsten Filme nach, so eigenwillig, so heimsuchend, so unabgeschlossen, wie ein Dämon oder ein Wunder.

Lukas Stern

Verunsichernde Werke von karger Schönheit

Gemeinsam stehe ich mit zwei Kollegen vor dem Wiener Filmmuseum in der Kälte. Meine Knie fühlen sich wie Gummi an, meine Augen müssen sich erst wieder an die Dreidimensionalität gewöhnen, und meine Gedanken über den eben gesehenen Film lassen sich noch nicht richtig in Worte fassen. Eigentlich ist es wie immer, wenn man lange im Kino gesessen hat – aber dieses Mal gibt es auch die Gewissheit, dass ich eine solche Wucht nur alle paar Jahre auf der Leinwand erleben darf. Mein schönster Festivalmoment des Jahres spielte sich genau genommen abseits von einem Festival ab. Dort, wo jedes Jahr die Retrospektive der Viennale ausgetragen wird, nimmt man sich die Freiheit, an einem Tag der Woche ein reguläres Programm zu machen. Normalerweise interessiert mich das im selbstgemachten Festivalstress nicht, aber dieses Jahr lief Utopia (1983) – ein Film, den ich sehen will, seit ich 18 bin, damals vor allem wegen seines verheißungsvollen Titels und der ausufernden Länge. Es ist schwer zu beschreiben, was diese Geschichte über Ausbeutung und Abhängigkeit mit einem anrichtet.

Eine Gruppe von Huren wohnt mit einem brutalen, aber auch irgendwie charmanten Zuhälter in einer zum Puff aufgemotzten Westberliner Wohnung. Fast der gesamte Film spielt an diesem trostlosen Ort, zeigt, wie die Frauen dort immer wieder erniedrigt und geschlagen werden, sich auch mal kurz aufbäumen, am Ende aber doch bei ihrem Peiniger bleiben. Das wirklich Unbequeme an Utopia ist, dass die Tür in die Freiheit die ganze Zeit offen steht; es traut sich nur niemand hindurchzugehen. Der iranische Regisseur Sohrab Shahid Saless, der diesen Film inszeniert hat, wagte es einige Jahre zuvor, eine andere Tür hinter sich zu lassen: 1974 verließ der Gegner des damaligen Schah-Regimes seine Heimat, um als ungebetener Gast in Deutschland schwer verunsichernde Werke von karger Schönheit zu drehen. Momentan reden wir hier oft darüber, was die vielen Flüchtlinge, die gerade kommen, eigentlich zu unserer Gesellschaft beitragen können. Das ist schon ein bisschen zynisch: Man gibt den Hilfesuchenden eine Herberge, will aus der eigenen Wohltätigkeit aber auch seinen Nutzen ziehen. Saless war zwar gewissermaßen privilegiert, weil er in Deutschland arbeiten konnte, sein Status blieb aber ungewiss. Da er mindestens für einen der großartigsten Filme verantwortlich ist, die jemals in diesem Land gedreht wurden, hat er sich mehr als nützlich gemacht. Das Traurige ist nur, dass davon bisher kaum jemand etwas mitbekommen hat.

Michael Kienzl

Die gebrochene Stimme aus dem Fond

Regensburg im November. In Schneefall und Eiseskälte geht es mit dem Auto durch die engen Altstadtgassen. Wir fahren am Hotel Orphée vor. Belle toujours verkündet der Schriftzug über dem Eingang. Der Schauspieler Rudolf Waldemar Brem und seine Frau kommen dick eingepackt auf uns zu und steigen ein. Brem, ein epochaler Weggefährte Fassbinders, ist vor allem durch die Rolle des Paul in Katzelmacher (1969) bekannt geworden. In einer halben Stunde läuft der Film im Akademiesalon. Brem ist schwer krank, seine Stimme tönt seltsam warm und gebrochen aus dem Fond zu uns nach vorne. Er will es sich nicht nehmen lassen, gleich auf der Bühne zu sitzen und zu reden über diesen Film, der vor nunmehr beinahe 50 Jahren gedreht wurde. Wir kurven durch die mittelalterliche Szenerie, fahren gefühlt zwei-, dreimal im Kreis durch das verwinkelte Labyrinth aus beleuchteten Untiefen und ungeahnten Passagen. Brem ist unermüdlich tapfer, redet in einer unnachahmlichen Sonorität, und die Zeit verschwimmt zusehends. Als hätte der Film in rätselhafter Manier schon angefangen, lange bevor wir auf einmal anhalten, die Kälte uns umfängt und wir mit dem Mantel vor dem Gesicht das Kino betreten.

Johannes Bluth

Ein Schatz, der sich Schatz nennt und ist

Mit Erinnerungen steige ich immer wieder in den Ring und fühle mich nicht selten von ihnen ausgetrickst. Zu vieles verdichtet sich auf unzulässige Weise, ein Film wird zu einer Szene wird zu einem Bild wird zu einem Licht. Eine Beobachtung wird zu einem Urteil wird zu einer Meinung. Ein Gefühl setzt sich fest, erhält Kraft durch seine fluide Natur im Verhältnis zu Haltung und Wissen. Eingetrocknete Gefühle können etwas Beängstigendes haben, aber auch etwas wohlig Warmes, oft beides gleichzeitig. Verdichtungen von Erlebnissen zu genießen lernen, ganz gleich wie verkehrt sie intellektuell oder der Offenheit halber auch scheinen, ist eine der großen Freuden des Schreibens: als Befreiung von der Last des korrekten Erinnerns. Vor allem dann, wenn das Zusammengeschrumpfte doch recht verlässlich zum Ausgangspunkt taugt, um Werke wieder aufzufalten und sie von innen heraus zu begreifen.

The Treasure (Comoara) ist – als einer von erneut viel zu vielen der besten Filme des Jahres – in Deutschland im Kino nicht zu sehen. Ihn zu erinnern ist deshalb umso wichtiger. Weil ich zu ihm bereits etwas notiert habe, will ich neben dem Verweis auf den bestehenden Text und ganz im Sinne eines Jahresrückblicks nur auf das zurückgreifen, was bleibt, wenn die vielen schönen Festivals des Jahres bereits ausgeklungen sind. Es gibt dieses eine ikonisch aufgeladene Bild von dem – so scheint es – Ergebnis der Schatzsuche. Zarte Gefühle löst es heute bei mir aus, vor allem im Wissen um den absurden, manchmal beißenden, dann wieder lakonischen Humor von Corneliu Porumboiu. Die Reduktion, die ihm gelingt, ist mit den vielen anderen minimalistischen Filmen des Jahres kaum vergleichbar, weil bei ihm weder das Parabelhafte noch das Sinnliche – von etwa Philippe Garrel, Andrzej Zulawski oder Apichatpong Weerasethakul – im Vordergrund stehen. Stattdessen baut er seine ganz einfache Geschichte um die Schatzsuche zweier erwachsener Männer zu einer Forschungsreise in das Innere des Menschen, nicht abstrakt, sondern ganz konkret in den Körpern und dem Witz der Protagonisten. Heraus kommt ein Film, der in seiner humanistischen und seiner analytisch-strukturbewussten Dimension haften bleibt.

Frédéric Jaeger

Ansteckendes Lachen

Jahr für Jahr freue ich mich ungemein auf das Fantasy Filmfest, das mich nicht nur wegen seiner Filme anzieht, sondern auch wegen seines sympathischen und immer wieder überraschend heterogenen Publikums. Eine tolle Erfahrung ist dieses Mal die Retro-Splatteraction-Komödie Turbo Kid (2015), das seit langem schönste Beispiel dafür, wie viel Liebe man in Genrefilme stecken kann. Als Apple (Laurence Leboeuf) – mit Sicherheit eine der wunderbarsten weiblichen Figuren, die das Kino dieses Jahr zu bieten hatte – ihren ersten Auftritt hat und den Helden in ihren unwiderstehlichen Bann zieht, beginnt eine junge Frau in meiner Sitzreihe so urplötzlich und entzückt zu lachen, dass ich nicht umhin kann, mich kurz zu ihr hinzudrehen und in ihr Gelächter miteinzusteigen. Im Laufe des Screenings passiert das noch einige Male. Ihre begeisterten und auf angenehme Weise ungehaltenen Ausbrüche erinnern mich nicht nur daran, dass das Kino deshalb so eine große Leidenschaft sein kann, weil es mit ganz kurzen Augenblicken ganz große Freuden bereiten kann, sie katalysieren auch mein eigenes Vergnügen an diesem fantastischen Film. Nach der Vorstellung sehe ich besagte Frau noch einmal beim Verlassen des Kinosaals. Sie sieht unheimlich glücklich aus.

Josef Lommer

Befreiende Gesprächsverweigerung

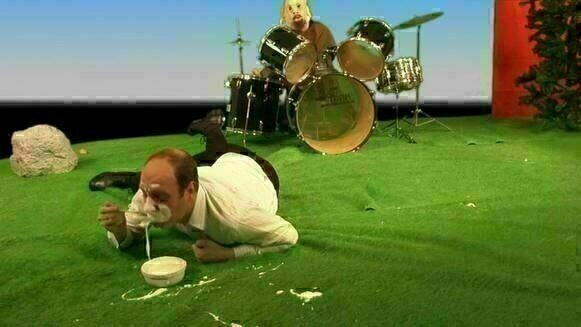

„Hello, how do you do? My name is Arnold Schönberg. Despite the fact that I am an absolute moron, I have invented some pretty interesting serial music composition techniques.“ Mit diesen Worten beginnt Vantaa (2008). Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass sie in einem bizarr-langsamen Singsang vorgetragen werden, und zwar von einem Mann, der eine labbrige Schweinemaske vor dem Gesicht trägt und sich hinter einem Tannenbaum versteckt – dann kann man trotzdem noch nicht einmal ansatzweise einschätzen, wie weird die Filme von Erkka Nissinen tatsächlich sind. Das den höchstens in Abwesenheit eines passenderen Ausdrucks als dadaistisch zu bezeichnenden, stets hochmusikalischen Digi-Trash-Miniaturen des Finnen gewidmete Screening war ein Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Nicht zuletzt auch aufgrund des Q & A: Nissinen beantwortete stur alle Publikumsfragen, egal ob sie auf seine Ästhetik, seine Themenwahl oder sein Privatleben zielten, so monoton und einsilbig wie eben möglich, am liebsten mit einem einfachen „no“. Seltsamerweise ließen sich die Zuschauer davon nicht abschrecken, sondern redeten ihrerseits einfach immer weiter. Gerade Nissinens Gesprächsverweigerung eröffnete einen kommunikativen Freiraum, für den in den strikt durchgetakteten Diskursmaschinen, die Filmfestivals ansonsten nicht nur in Oberhausen sind, kaum Platz bleibt.

Lukas Foerster

Tang-Dynastie statt Pariser Banlieues

Screening-Pläne auf Festivals zwingen ja stets zu schwierigen Entscheidungen. „Aus dem Bauch raus“ ist da meist leichter gewünscht als getan. Lieber prüfe ich nochmals nach, ob und wann ein Kandidat vielleicht ein zweites oder drittes Mal gezeigt wird (womöglich mit weniger interessanten Konkurrenzveranstaltungen), und überlege, welche Konsequenzen eine mögliche Entscheidung für die Anschluss-Screenings hätte (manchmal determiniert so was schließlich einen ganzen Festivaltag und nicht nur eine Zeitschiene). An diesem Morgen auf dem Filmfest Hamburg ist die Sache eigentlich klar: Endlich habe ich die Möglichkeit, den Goldene-Palmen-Gewinner Dämonen und Wunder – Dheepan nachzuholen, den ich in Cannes unglücklicherweise verpasst habe. Parallel dazu läuft nur noch Hou Hsiao-Hsiens The Assassin, den ich dort schon zweimal gesehen hatte; ein Kollege ist gerade auf dem Weg dorthin, als wir uns treffen.

Nach dem kurzen Gespräch macht sich ein merkwürdiges Gefühl in meinem Magen breit. „Na dann viel Spaß!“ „Dir auch.“ Das dürften in etwa die Worte gewesen sein, aber es fühlt sich an, als hätten mir gerade ein paar Freunde erzählt, sie würden jetzt noch ein Bierchen trinken gehen, während ich „vernünftig“ bin, weil ich am nächsten Morgen früh raus muss. Meine Schritte in Richtung Kinosaal werden jedenfalls immer kürzer. Körperlicher Unmut. Mein Kopf schaltet sich erst wieder ein, als es um beinharte Kalkulation geht: Schaffe ich es noch rechtzeitig ins Cinemaxx? Zehn Minuten später falle ich ziemlich verschwitzt in den Kinosessel und komme mit den ersten Schwarzweiß-Bildern von The Assassin zur Ruhe. Die Vorstellung, im eigentlich geplanten Film zu sitzen, ist jetzt nicht nur gedanklich, sondern auch ganz konkret abwegig, und ich freue mich schon jetzt auf das Flügelflattern des Vogels, der später einmal von rechts nach links durchs Bild fliegen wird. Ich weiß, er wird es tun, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Moment, innerhalb welcher Sequenz. Wenn das mal kein gutes Kriterium für eine Festival-Entscheidung ist.

Till Kadritzke

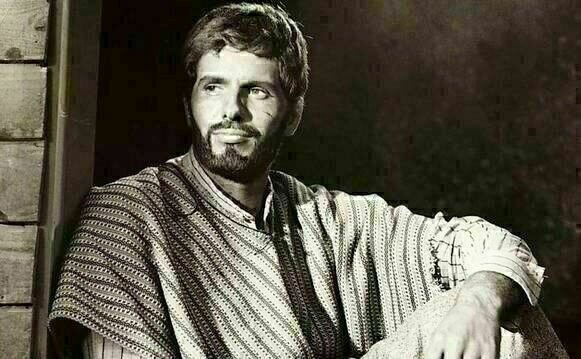

Zwei Filmmänner, die etwas verstecken mussten

Auf dem Nürnberger Terza Visione, dem Festival des italienischen Genrefilms, habe ich zum ersten Mal Giuliano Gemma spielen sehen. Ich hatte ihn bisher nur aus Mädchenzeitschriften gekannt und nicht gewusst, wie wenig er sich in Filmen auf die Wirkung seiner Schönheit verlässt. Zauberhafterweise vergisst er sie und sich und spielt stattdessen mit Unschuld und Gefühl. In Duccio Tessaris märchenhaftem Western Ringo kommt zurück (Il ritorno di Ringo, 1965) ist er ein verkleideter Kriegsheimkehrer, der sich seiner kleinen Tochter nicht zu erkennen geben kann. Heimlich stiehlt er sich in ihr Zimmer und betrachtet, wie sie schläft. Er darf nicht gesehen werden, das ist ihm eingefleischt, und sein bewegtes Innenleben zeigt sich nur wie versehentlich, wie eine Landschaft hinter seiner Stirn. Ich kann nicht erkennen, wie er das macht. Geheimnisvoll.

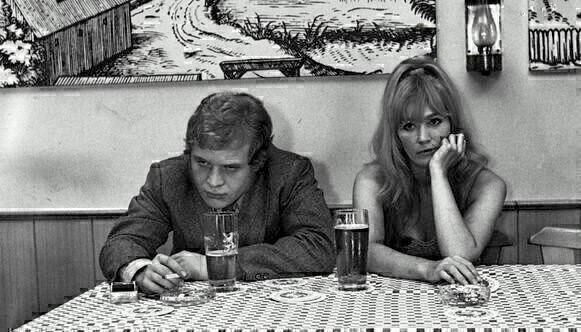

Ebenfalls in Nürnberg, diesmal auf dem Hofbauerkongress: Philippe Leroy. In Come, quando, perché (1969) von Antonio Pietrangeli und Valerion Zurlini spielt er Marco, einen Ehemann, der in einer kühlen, reichen Unternehmerfamilie zum Kronprinzen erzogen wurde. Sex sei überbewertet, sagt jemand auf einem ihrer Familienfeste, im Partyplauderton, doch arrogant, fest überzeugt und ahnungslos. Die Werbung spiele das nur künstlich hoch, um Geld zu machen. Marco ist hier ganz der elegante, sachliche Repräsentant. Doch innerlich ist er in diesen Kreisen ganz falsch. In seiner Kindheit ist seine Cousine offensiv sexuell auf den schüchternen Jungen zugekommen; ihre von allen unbemerkten Heimlichkeiten haben ihn intensiver als alles beeindruckt und geprägt. Doch schon die Köchin in seinem Elternhaus damals hat ihn belehrt, nur kranke und hysterische Frauen seien sexuell interessiert und aktiv; gesunde und normale Frauen fühlten sich von Annäherungen zwar geschmeichelt, machten „gewisse Dinge“ aber nur den Männern zuliebe. Nun, als Erwachsener, schaut Marco, dass er seine eigene Ehefrau nur selten und nur kurz belästigt. Die „gewissen Dinge“ macht er, wie damals, versteckt, eher mit einer hysterischen anderen. Der Film und Leroy gestalten Marco wie etwas Besonderes (seine Ehefrau sagt das auch einmal über ihn, und dass sie ihn deswegen liebe). Es scheint mir selten zu sein und kostbar, dass ein Film sich mit Finesse und Tiefe genau so wie für die unbefriedigte, einsame Frau auch für den unbefriedigten, einsamen Mann in seiner Geschichte interessiert (in Christoph Hochhäuslers Unter dir die Stadt (2011) gibt es auch eine Art Marco). Nachdenklich verharrt der Film auf seinen beiden Königskindern, zeichnet ihre Wesenszüge nach, traurige Melodien summend. Philippe Leroy versteckt Marcos Schmerz, die Angst, die Lebenswichtigkeit in sich. Doch wenn man ihn näher anschaut, und das tut man unwillkürlich mit dem Film, ist man betroffen von der scheuen Hilflosigkeit und Zärtlichkeit, mit der er seine Frau berührt, als bitte er um Vergebung. Nicht nur sie. Und nicht nur für seine Distanziertheit, sondern für alles, was er ist.

Silvia Szymanski

Kommentare zu „Die schönsten Festivalmomente 2015: Jahresrückblick (1)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.