Deutsches Triple ist in Wirklichkeit ein Solo – Locarno 2016 (III)

Angela Schanelec überstrahlt mit ihrem neuen Film mehr, als sie verwirrt, während Paula und Marija die viel zu geringen Ambitionen auch noch vor sich hertragen wie ein Mantra. Deutsche Filme im Überfluss in Locarno.

Der traumhafte Weg von Angela Schanelec

Eine Frau legt sich ins Moos. Das macht keinen Sinn, bin ich verleitet zu schreiben. Denn die Frau ist gerade mit ihrem Sohn auf der Reise nach Berlin, 1989. (Warum kommt sie dabei durch den Wald? Wie in den Westen fliehende Ostdeutsche?) Doch dass das keinen Sinn macht, stimmt natürlich nur auf einer realistischen Erzählebene – und hier sticht es heraus. Auf der Ebene emotionaler Bedeutung hingegen macht kaum etwas in Angela Schanelecs neuem Film so viel Sinn wie solche Stilllegungen: Immer wieder werden Bewegungen gebremst, ausgehebelt, aufgehoben. Es sind zwei Beziehungen, die im Zentrum dieser Bewegungen stehen, eine in Griechenland, eine in Berlin. Motivisch verknüpft, durch einen Zeitsprung von mehr als zwanzig Jahren deutlich voneinander getrennt. Das Auslaufen der einen Liebesbeziehung und das Beenden der anderen, das sind die vielleicht deutlichsten Handlungsstränge. Schanelec konturiert sie aber wenig, sondern sucht den collagenhaften Zusammenhang aller Bewegungen und Perspektiven. Das ist ein ungemein ambitioniertes und herausforderndes Vorhaben, das so hell strahlt vor allem durch die elektrisierenden 4:3-Bilder von Reinhold Vorschneider. Es strahlt, ja, wobei das mit dem „hell“ nur manchmal visuell stimmt. Eigentlich strahlt Der traumhafte Weg nämlich mehr wie ein Schwarzes Loch, es zieht und stiehlt Energie und bringt die Depression, die in allen Dingen zu liegen scheint, an den Vordergrund. Das ist als Ganzes bestechend, in Teilen schwer auszuhalten, vor allem dann, wenn die Apathie der Figuren wie bei Maren Eggerts Ariane dramatisch existenziell erscheint und nicht bloß nonchalant eingefangen wie bei den vielen Laien.

Weibliche Vornamen als Filmtitel: Paula und Marija

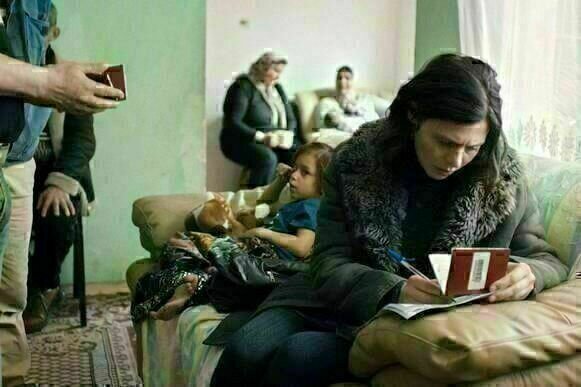

Man soll einen Film daran messen, ob die von ihm selbst gesteckten Ziele erreicht werden. Das habe ich oft genug in Filmkritik-Workshops gepredigt. In Wirklichkeit ist das nur der erste Schritt, der, um sich Werken zu nähern. Kritik aber hört hier nicht auf. Denn sonst müsste man zumindest bei Marija den Realismus-Anspruch, den er formuliert, einfach hinnehmen. Das Debüt von Michael Koch ist auch tatsächlich beeindruckend konsequent darin, noch 2016 an das Potenzial von Handkamera und Nahaufnahmen apathischer Figuren zu glauben, um in einen Alltag am Gesellschaftsrand zu führen. Der Titel-Vorname ist hier daher auch am ehesten als Hommage an Rosetta der Dardenne-Brüder zu verstehen. Nur: Koch ist nicht sehr großzügig mit den beherrschten stilistischen Mitteln. Der Realismus, den er meint, ist ein Stil, der keinen Überschuss mehr bringt. Bringen darf? Kein Augenblick, der über den auf den Punkt gebrachten dramaturgischen Aufbau hinausweist. Die dazugehörige Geschichte von der ukrainischen Frau, die sich in der Illegalität durchschlagen muss, um ihrem Ziel eines eigenen Friseursalons näherzukommen, baut auf Nuancen, in denen dann aber die Differenz und das Besondere eher aus Versehen auftauchen, nicht immer zum Vorteil des Films.

Mit Paula von Christian Schwochow müsste man sehr hart ins Gericht gehen, wenn man ihn an seinen eigenen Zielen messen würde. Aber muss man das? Faszinierend zermürbend ist der Film, ich leide mit zunehmender Zeit immer mehr während der Sichtung, aber ich glaube, die Klaustrophobie, die der Kostümschinken in mir hochkommen lässt, ist ein schöner, auch ein guter Effekt dieses etwas unbeholfen feministisch gemeinten Emanzipationsdramas. Vor allem funktioniert das experimentell: Weil Paula in keinem Moment je in der Zeit ankommt, in der der Film spielt, dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, ermöglicht es Schwochow (unbeabsichtigt?), das Heute in den Gesichtern und Bewegungen mit dem Gestern in Plot und Setting zu konfrontieren. Genauer gesagt: Carla Juri scheint erst gar keine Mühe darauf zu verwenden, etwas anderes als ein Kind des späten 20. Jahrhunderts zu sein – positiv formuliert: Was offensichtlich ein an der porträtierten Zeit eher uninteressiertes Drehbuch vormacht, verkörpert sie ganz natürlich. Denn das Künstlerbiopic, das den Vornamen ganz nachvollziehbar zum Nähe-Stiften im Titel einsetzt, ist eine Art Stühlerücken mit dem Schicksal: Wer bleibt über, wer überdauert die Zeit, wenn die Männer darüber entscheiden? „You lose some, you win some“ scheint die unpolitische, wenn nicht sogar reaktionäre Botschaft des Films gegenüber den Frauen zu sein. Und so entsteht die Enge, mit der ich aus dem Film ging und mir eine andere Gegenwart wünschte. Auch kein schlechter Effekt für ein auf so vielen (vor allem dramaturgischen) Ebenen scheiterndes Werk.

Hier geht es zu unserer Festivalberichterstattung: Teil 1, Teil 2

Hier geht es zu unserem Text über die diesjährige Locarno Retrospektive „Geliebt und verdrängt – Das Kino der jungen Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963“

Und hier zu unserem Locarno-Podcast

Kommentare zu „Deutsches Triple ist in Wirklichkeit ein Solo – Locarno 2016 (III)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.