Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Kritik

Relevanz durch Ignoranz: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri will mehr sein als nur ein Kultfilm. Seine sieben Oscar-Nominierungen sagen aber vielleicht mehr über das gegenwärtige Hollywood aus als der Film selbst über den state of the nation.

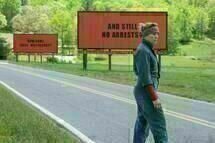

Welch kultiger Titel, und guess what, er hält sogar, was er verspricht. Es geht also um drei Billboards irgendwo unweit von Ebbing, Missouri, man sieht sie auf dem Poster, und man sieht sie gleich in der ersten Einstellung. Um wirklich Kultfilm zu werden, muss der kultige Titel eingelöst werden, man muss erzählen können, hör mal, der Film heißt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, und es geht, ob du es glaubst oder nicht, um drei Billboards unweit von Ebbing, Missouri.

Theorie und Praxis

Um dann aber auch gleich Kultfilm mit Oscar-Chancen zu werden, braucht’s noch ein wenig mehr, also sind die drei Billboards in Martin McDonaghs neuem Film nur das Tor zur Hölle. „Raped While Dying. Still No Arrests? How Come, Chief Willoughby?“, so lautet die Nachricht, die Mildred (Frances McDormand) auf die seit den 1980ern nicht mehr verwendeten Werbetafeln hat anbringen lassen, um gegen das allmähliche Vergessen des Sexualmordes an ihrer Tochter anzugehen. So wie die Billboards also schleunigst mit größtmöglicher Bedeutung aufgeladen werden, so verschwindet die kultige Bescheidenheit des Titels bald hinter der Hybris eines Films, der durch pointengeile Dialoge, exzentrische Figuren, Tabubrüche und cartoonige Gewalt hindurch etwas über den state of the nation aussagen will, stark überzeichnet und gerade deshalb so unverblümt und wahr.

Dabei funktionieren wenigstens ein paar Dinge, allen voran die grandiose Frances McDormand als Mildred, die als Einzige mit jener Nuanciertheit arbeitet, die sich der Film gern als Ganzes ans Revers heften würde. Manchmal funktioniert auch die schwarzhumorige Schocktherapie, auf die McDonagh hinaus will – etwa wenn der von den Billboards namentlich ins Visier genommene Chief Willoughby (Woody Harrelson) mitten in einem heftigen Wortgefecht krebsbedingt einen Schwall Blut in Mildreds Gesicht hustet und die angesichts des mittelfristig bevorstehenden Ablebens ihres Widersachers zu einer kurzen empathischen Unterbrechung ihres Rachefeldzugs gezwungen wird.

Schwarze Körper, weiße Seele

Es ist alles durchgeplant, es sitzt alles an seinem Ort, und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri könnte souveränes Erzählkino mit originellen Einfällen sein, unsympathisch poserhaft vielleicht, aber schon okay. Doch die scheinbar perfekte dramaturgische Konstruktion steht, anders als beim märchenartigeren Brügge sehen… und sterben? (In Bruges, 2008), auf einem Grundstück, das wir wiedererkennen sollen als unsere gegenwärtige politische Diskurslandschaft. Man könnte McDonagh dabei zugute halten, dass er mehr riskiert, aber er scheint das Risiko nicht als solches zu begreifen, scheint gar nicht auf die Idee zu kommen, er könnte sich eventuell die Finger verbrennen. Das ist dann nicht mehr poserhaft, sondern auf ungute Weise selbstbewusst.

Man wird den Verdacht jedenfalls nicht los, dass hier zu keiner Zeit der Kult im Dienste der Politik steht, wie es dem Film wohlwollende Stimmen behaupten, sondern stets das Politische im Dienste des Kults. Mildreds Anklage der achselzuckend hingenommenen Straflosigkeit von Sexualverbrechen, immerhin Ausgangspunkt und Inhalt der titelgebenden Billboards, wird überführt in ein verständiges Porträt individueller Achselzucker. Und dann muss McDonagh mit der von Sam Rockwell locker in Richtung Nebendarsteller-Awards getragenen Hilfspolizisten-Figur auch noch das Thema rassistische Polizeigewalt anreißen. „How’s the nigger-torturing business?“, wird dieser Dixon einführend gefragt, bevor er im Mittelteil zum Star einer narzisstisch gedehnten Tracking-Shot-Gewaltszene wird und gegen Ende seine ganz eigene Reise vom Südstaaten-Klischee ins Reich charakterlicher Nuancen antreten darf, mit genuinem Erlösungsmotiv als Proviant, das wohl nur deshalb noch affektiv genießbar sein kann, weil wir Dixons Folterpraktiken praktischerweise nie gesehen haben.

Die Beute seiner fishing-for-politics-Strategie wirft McDonagh im Laufe des Films also in durchaus hohem Bogen zurück in den Teich. Und so simplifizierend der bloße Blick auf Repräsentationspolitiken sein kann, so frustrierend ist es, wie wenig sich dieser Film für die zwei afroamerikanischen Figuren interessiert, die er fürs Stichwortgeben zumindest als Körper dann halt doch braucht, und wie sehr ihm dafür an der Errettung der weißen Seele gelegen ist, für deren Erfolg Rassismus als fehlgeleitete Wut codiert werden muss. Diese in den USA mittlerweile zumindest innerhalb der Filmkritik problematisierten race politics der Three Billboards sind kein Skandal, aber ein gutes Beispiel nicht nur für die Komplexität dieser Debatten, sondern auch dafür, wie eine potenziell produktive Strategie moralischer Ambivalenz in ethische Indifferenz umschlagen kann.

Und Indifferenz trifft dann eben auch den ganzen Film sehr gut: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri haftet sich parasitär an sein Material, klopft sich für seine unbequemen Fragen auf die Schultern, anstatt um Antworten wenigstens zu ringen, beutet als Kultressource aus, was er vorgibt, ganz ernsthaft anzugehen. Sein durchschlagender Erfolg beim liberalen Amerika mit sieben Oscar-Nominierungen sagt vielleicht mehr über den state of the nation aus, als der Film selbst das je könnte.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Jörn

Vielen Dank. Auf diese Kritik habe ich gewartet, würde allerdings noch weiter gehen und einwenden, dass auch die "Schocktherapie" sein Ziel verfehlt.

Frank Müllers

Ich habe verstanden, dass Kadritzke den Film unsympathisch findet sogar irgendwie unmoralisch, weil er dessen politischen Gesinnung nicht angemessen erfüllt. Was ich aber zutiefst unsympathisch und unmoralisch finde, ist, dass er den Film an zwei Ansprüche misst, die der gar nicht hat und gar nicht haben braucht. Der Anspruch, der Film wolle Kultfilm sein, ist es eine reine Unterstellung und auch gar nicht wahr. Den zweiten Anspruch bringt Kadritzke herein, und der wird überdeutlich formuliert in der Feststellung, der unterstellte Kult stehe nicht im Dienst der Politik, sondern die Politik stehe im Dienste des vermeintlichen Kults.

Dass Filme im Dienste von Politik zu stehen, ist ein Anspruch, den jeder genuin künstlerische Mensch zutiefst ablehnen muss. Kunst bildet ihre eigene Wirklichkeit ab. Ich bin sehr beglückt darüber, ein Film gesehen zu haben, der weder bloße Tarentino-Coolness abfährt, noch den stalinistischen Anspruch verfolgt, politische Verhältnisse vom moralisch zertifizierten Standpunkten abbilden zu wollen.

Seine Absichten hat Mcdonaghs deutlich formuliert und die kommen in dem Film auch sehr gut zum tragen: Wie in jedem guten Film (oder auch Roman) geht es um ein konkretes Gefühl. Hier ist es das Gefühl der Wut, was dieses Gefühl antut (vor allem auch denjenigen, die in dieser Wut gefangen sind) und wie man sie überwindet. Deshalb ist es auch sehr konsequent und sehr schlüssig, dass der rassistische Dixon am Ende die Möglichkeit einer Katharsis erhält. Keineswegs handelt es sich um ein "Erlösungsmotiv" . Das ist schon deswegen Quatsch, weil die Wandlung dieser Figur nicht durch eine Übermacht initiiert wird, sondern von dem von Woody Harrelson gespielten Sheriff Bill Willoughby. Dass diese für die Dramaturgie des Films so bedeutsame Hauptfigur hier nur beiläufig in einer Beschreibung Erwähnung findet, und statt dessen kritisiert wird, dass afroamerikanische Figuren nur Stichwortgeber seien (was auch Quatsch ist: es sind gut gezeichnete Nebenfiguren), zeigt schon sehr deutlich, wie wenig Kadritzke geneigt ist, sich auf den Film und seine Absichten überhaupt einzulassen (Nebenbei: Wie rassistisch ist es eigentlich, zu verlangen, dass sobald ein dunkelhäutige Figur auftaucht, dass dieser in den Fokus des Film zu rücken hätten? Würde Tilll Kadritzke für weißhäutigen Charakteren verlangen wollen, sie dürften auf keinen Fall nur Nebenfiguren sein?)

Wenn ich solche Kritiken lese, die Filme immer nur auf ihre Gesinnung hin überprüfen, die der Kritiker für die richtige hält, frage ich mich immer, warum solche Menschen, die mit einer solchen Weltgewissheit herumlaufen und wissen, was gut und was böse ist, überhaupt Kunst brauchen - außer nur als Lautsprecher und Bestätigung ihrer eigenen guten Absichten.

Kunst bringt ihre eigene Wirklichkeit. Wer das nicht akzeptieren kann, ist doch irgendwie auf dem falschen Dampfer.

Till

Ich will da jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, gestehe auch zu, dass dieser Text gehässiger ist als das nötig gewesen wäre und ein paar blinde Flecken hat, wobei ich bei einem Film, der medial derart positiv rezipiert wird, allerdings auch weniger Berührungsängste habe als ich das sonst hätte. In diesem Sinne würde ich diesen Text jetzt nicht als erschöpfende, dem Film gerecht werdende Besprechung verstanden wissen wollen, sondern eher als Intervention in seine Rezeption. Was nicht heißt, dass diese Intervention geglückt ist. Was mir aber dennoch wichtig ist: Mir geht es nun wirklich nicht um Filme, die meine politische "Gesinnung" bestätigen und moralisch zertifizierte Standpunkte in Bewegtbilder übersetzen, nichts läge meinem eigenen Kinobegriff ferner. Mir geht es auch nicht um einen bloßen Abgleich von "screen time" weißer und schwarzer Figuren oder darum, dass hier keine schwarzen Figuren im Zentrum stehen. Aber wenn ein Film unter anderem für seinen "scharfen Blick" auf race relations in den USA gefeiert, dann würde ich mir erlauben etwas genauer anzusehen, wie der Film selbst sich dieser race relations bedient, wie er diesen Rassismus denkt, über den er ja anscheinend sprechen will. Und da geht es dann einfach um die Frage, wie ein Film zu seinen Figuren steht, zu welchen Figuren er ein eher funktionales Verhältnis hat, welche Figuren ein komplexes Innenleben spendiert bekommen (also quasi das Thema des FIlms an sich) und welche vielleicht nur ein "gesellschaftliches Problem" repräsentieren dürfen, das dann zum Teil dieses komplexen Innenlebens wird. Ich will das ja gar nicht skandalisieren, aber Filme haben eben immer auch ein politisches Unbewussstes (und ja, vielleicht kann man das "ästhetische Gesinnung" nennen, solange man es nicht mit "Intention" verwechselt), das ihrem eigenen politischen Bewusstsein im Weg stehen kann. Für meine Begriffe ist das bei Three Billboards (wie auch bei einigen anderen gut gemeinten Filmen der letzten zwei Jahre) der Fall. Und dem gilt mein Interesse, nicht irgendeiner Gesinnung. Die "Gesinnung" des Films ist ja gerade die "richtige", auch damit erkauft sich der Film meiner Ansicht nach seine Reputation als scharfzüngig und "am Zahn der Zeit". Das meine ich mit "Politik im Dienst des Kults", da geht es mir nicht um einen universalen Standard, dass Film im Dienst der Politik stehen muss. Aber der Film und große Teile seiner Rezeption behaupten ja gerade, dass es hier auch um das Politische geht. Das war der Ausgangspunkt meiner Kritik. Diese wird dem Film in seiner Widersprüchlichkeit mit Sicherheit nicht gerecht, da haben Sie wohl recht. Mit den Unterstellungen was meine eigenen Ansprüche an Kunst und Kino angeht, liegen Sie halt daneben. Natürlich bringt Kunst ihre eigene Wirklichkeit, aber die muss man doch untersuchen dürfen. Ich hab das hier schwerpunktmäßig unter einem Aspekt getan, der für Sie nicht relevant ist, aber da gibt es ja genügend andere Texte, die sich mit dem Gefühl der Wut beschäftigen und was dieses Gefühl der Wut anrichtet. Das interessiert mich halt weniger (und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Film da wirklich etwas zu zu sagen hat).

Frank Müllers

Ich glaube, es würde Ihren Blick auf den Film sehr verklaren, wenn Sie sich diesen durch die Rezeption nicht weiter verunklaren ließen. Sie mischen beides ins eines und machen für die Rezeption den Film verantwortlich. Da ist aber schon in sich das Problem und grundfalsch: Was Kritiker in einem Film sehen oder nur projizieren, dafür kann weder der Film, noch der Film etwas. Würde man Kafkas Werke und seine Absichten mit seiner Rezeption ins eines, müsste es sich hier um völlig ungenießbare esoterische Elaborate handeln. Sie würden als Person bestimmt auch nicht gerne danach beurteilt werden, was andere in Ihnen sehen, oder was meinen Sie?

Ich denke, der Regisseur hat in seinen Interviews klar in seiner Entstehungsgeschichte seine eigenen Absichten benannt: Er hat auf einer USA-Reise diese Billboards mit ähnlichen Aufforderungen vor zwanzig oder dreißig Jahre tatsächlich gesehen, und sich gefragt, welche Wut da jemand haben muss, der so etwas tut. Dieser Wut ist er nun, die er in seinem Film nach gegangen ist. Wenn Sie diesen Film unter dieser Absicht sehen, werden Sie auch verstehen, warum eine rassistische Figur hier die Möglichkeit zur Umkehr erhält: nicht, wie Sie geschrieben haben, um ihn zu erlösen, sondern weil erst in dieser Loslösung und dem Aufzeigen dieser Möglichkeit wie von diesem Sheriff, wie aber auch der Hauptperson (was Sie ebenfalls unterschlagen auch eben der Film erst zu seinem Thema findet: ansonsten bliebe er seinen Figuren und ihren Rachegefühlen verhaftet.

Sie können ja gerne sagen, dass dieses Thema des Films Sie nicht interessiert. Aber zu sagen, das Thema des Films interessiert Sie nicht, und Sie würden doch stattdessen den Film auf sein angebliches "ästhetisches Unbewusstes" analysieren zu wollen, halte ich - pardon - eher für ein Konzept für geschulte Ignoranz.

Ich finde die gute alte Maxime richtig, die zwar nicht von Goethe stammt, die er aber popularisiert hat (und nach ihm Robert Gernhardt): Jeder gute Kritik hat sich zunächst mit den Absichten eines Werks auseinanderzusetzen, diese als gut oder weniger gut zu wägen und sich dann zu fragen, ob diese Absichten gut umgesetzt worden sind. Alles Weitere, was darüber hinaus geht, muss darauf fußen und bedarf auch einer guten Begründung. Ansonsten machen Sie als Kritiker das, was Sie dem Regisseur (fälschlich) vorgeworfen haben: Sie schlachten ihn nur aus für eigene Zwecke aus.

Ich hoffe, ich klinge Ihnen nicht zu schulmeisterlich und freue mich, dass Ihnen meine Kritik Ihnen eine Antwort wert war.

Frédéric

Ja, nun, aber ist die Absicht des Regisseurs nicht etwas völlig anderes als die Intention eines Werkes? Schön, wenn es zusammenfällt, klar, aber einen Film danach zu bewerten, was sein Regisseur in Interviews behauptet, das ist doch nun wirklich nicht der Kunst würdig! Wenn die Kritik eine Funktion hat, dann selbstverständlich den verschiedenen Wirkungsweisen, insbesondere durch seine formalen Mittel, auf den Grund zu gehen. Zu glauben, Bedeutungsebenen eines Werks seien loszulösen von der Welt, in der ein Film auftritt, halte ich für genauso unbrauchbar wie eine völlige Abhängigkeit von der Rezeption.

Till

Ja, da würde ich mich auch nochmal gegen wehren, Interviews mit dem Regisseur zu bemühen finde ich fast problematischer als sich an seiner bisherigen Rezeption abzuarbeiten – die in diesem Fall meines Erachtens auch eine ist, die der Film schon selbst mitdenkt und herstellt. Eine Absicht muss ja aus dem Werk selbst hervorgehen. Selbst wenn es Herrn McDonagh um die Frage geht, wie eine Wut entsteht, die er vor dreißig Jahren entdeckt hat, er trifft trotzdem die bewusste Entscheidung, dieser Frage unter Rückgriff auf die Topoi sexuelle Gewalt und US-amerikanischen Rassismus zu diskutieren, und dann muss man danach fragen dürfen, wie er diese Dinge, die er bewusst in seine "Kunst" integriert, denn überhaupt denkt, um wessen Wut es hier geht, welche Figur und welches Thema da welche Rolle in dieser Konstellation einnehmen. Da ist es dann durchaus auch Aufgabe der Kritik, sich Wirkungsweisen anzusehen, die nichts mit der Intention des Regisseurs zu tun haben. Wie gesagt will ich da gar nicht behaupten, dass mir das in diesem Fall besonders trefflich gelungen ist. Ich hatte mit diesem Film einen ganzen Haufen von Problemen, einige davon waren dem Film immanent, einige andere hatten mehr mit seiner Beziehung zum Außen zu tun, die der FIlm aber eben auch ganz bewusst und kalkuliert herstellt – ich habe mich beim Schreiben dann vor allem für letztere Ebene entschieden. Dass das dann mal weiter entfernt von Goethe und Gernhardt und einer "guten Kritik" ist und sich vielleicht (ich gebe zu: ein bisschen wütend) auf die positive Rezeption versteift und einem einzelnen Aspekt abarbeitet als am Film als "Gesamtkunstwerk", damit kann ich in dem Fall leben, aber natürlich auch damit, dass andere das anders sehen.

Karl

Ich sehe das Problem eher darin, dass bei der Kritik aus der (ja selbst eingestandenen) Lust am Antikonsens ziemlich schwere Rassismus-Geschütze aufgefahren werden. Ich habe noch keine Zeit erlebt, in der es so leicht, billig und üblich ist, zu brandmarken. Das allgemeine Kreuzfeuer moralischer und politischer Zurechtweisung verwischt die Grenze zwischen Kritik und Denunziation. Einerseits gibt es gerade bzgl. Rassismus übergenügend Anlass zum Aufschrei – andererseits kann man die Anlässe zum Aufschrei praktisch überall problemlos konstruieren. Ich glaube, dass ein politischer Text seine Motivation nicht in der Lust am Antikonsens suchen sollte – siehe AfD und Co.

Frédéric

Ich halte das für ein Missverständnis. Einen Film und seine Rezeption problematisch zu finden, und beides in seine Kritik einfließen zu lassen, ist etwas anderes, als dies aus einer "contrarian"-Haltung heraus zu tun. Die Lust am Antikonsens scheint mir eher eine Unterstellung aus der Perspektive einer wiederum mir eher unverständlichen Konsensverteidigung.

Karl

Ich muss vielleicht betonen, dass ich die Kritik nicht als blanke Denunziation sehe – so heftig empfinde ich das nicht. Die politische und moralische Zurechtweisung kann man aber wohl kaum bestreiten, oder? Das ist legitim, keine Frage, es ist halt medial omnipräsent, in diesem Sinne auch quasi Konsens. Kritiker sind mehr oder weniger dazu gezwungen, professionelle Schlaumeier zu sein, aber hier geht es mir stellenweise zu sehr in Richtung der überall spürbaren Moralapostelei. McDonagh wäre vermutlich tief getroffen von diesen Zeilen (nicht, dass ich für Mitleid werbe, nur so als Bild für eine andere Perspektive).

Und dass ich in meinem Text irgendwo den Konsens verteidigen würde, ist – sorry – völliger Quatsch.

Till

Also der Vorwurf der Moralapostelei und moralischen Zurechtweisung ist mir jetzt selbst viel zu sehr einem Anti-PC-Reflex verhaftet, den ich für deutlich gefährlicher halte. Das kann ich als Kritik an Tonfall und Stil des Textes gelten lassen, aber nicht inhaltlich. Ich versuche stets, meinen durch theoretische und auch akademische Beschäftigung mit diesen Fragen geschärften Blick für das, was man mal "politics of representation" genannt hat, nicht in eine simplen "Das ist rassistisch!" oder "Das ist sexistisch!"-Skandalisierung zu überführen, das halte ich allein schon aus strategischen Gründen für den falschen Weg. Aber wenn ich die Politik eines Films für problematisch halte, dann suche ich das zu artikulieren, und das niemals über den Weg einer persönlichen Denunziation. Das, was ich an diesem Film problematisch finde, hat seinen Ursprung nicht in irgendeinem Fehler oder einer Schwäche des Regisseurs oder sowas, sondern immer auch in gesellschaftlichen tradierten Denkstrukturen und Sehgewohnheiten, über die ich gern nachdenke. Deswegen wehre ich mich da auch so gegen Personalisierungen und Interviews und die Frage, ob Herr McDonagh von meinen Zeilen getroffen wäre – mich interessiert nicht der Regisseur, sondern sein Film, und der funktioniert auch über mal mehr, mal weniger bewusste Dynamiken, die ich für zumindest bedenkenswert halte. Analog dazu bin ich der Überzeugung, dass Fatih Akin ein genuines und ehrliches Interesse daran hat, Rassismus in Deutschland zu kritisieren und halte seinen letzten Film dennoch für in dieser Hinsicht sehr problematisch. Insofern ist das nicht einfach Besserwisserei, sondern eine spezifische Perspektive auf ein kulturelles Artefakt der Gegenwart, die mich nunmal in politischer Hinsicht ebenso interessiert wie die filmische Form in ästhetischer – und die Verklüngelung von beidem. Und ja, in diesem Fall hat da vielleicht auch ein gewisser contrarian Reflex eine Rolle gespielt, aber nur weil ich eine Ebene, die in der US-amerikanischen Kritik von Anfang an eine Rolle gespielt hat, in der deutschen Rezeption vermisst habe.

Karl

Das finde ich gut und berechtigt; ich kann zwar nicht alles davon im ursprünglichen Text erfüllt sehen, aber lassen wir die Erbsenzählerei. Es ging mir auch nicht so sehr um einen Angriff oder den Film, sondern die Probleme, die bei einer solchen Kritik/Reaktion mitschwingen, wie beispielsweise die relative Einheit der Rechten bei gleichzeitiger Selbstzerfleischung der Linken.

Ob Contrarian- oder Anti-PC-Reflex (den Sie vermutlich auch bei Akin sehen) – Reflexe sind immer trügerisch und fehlerhaft. Jedoch ist es heute manchmal eher Sport als Überzeugungstat, etwas als nicht PC zu kritisieren. Es ist (wie Sie ja auch bemerken) verflucht gefährlich auf diesem Grat zu wandern, aber wohl oder übel notwendig, um das erwähnte Selbstzerfleischungsdilemma zu bewältigen. Hinzu kommt, dass der Film als Medium aufgrund seiner kulturindustriellen Zwänge (womöglich mehr denn je) ein intellektuelles Leichtgewicht für große Massen ist (umso eher bei einem Oscar-Kandidaten). Akademische Befriedigung sollte man da wohl nicht grundsätzlich erwarten – gleichwohl man sie in der Rezeption sicherlich behandeln muss. Es fragt sich halt wie? Schwieriges Thema, ich habe da auch keine Lösung.

Müllers

Ich werde mich nun an der Diskussion nicht weiter beteiligen. Nur glaube ich nun nicht mehr, dass Sie der Film interessiert, der ist für Sie nur ein Vehikel Ihrer Gesellschaftskritik ist. Gewiss: Man muss sich nicht an Interviews von Regisseur halten, aber zu sagen, der Regisseur interessiert mich nicht (der nebenbei auch der Drehbuchautor ist) ist an Arroganz kaum mehr zu überbieten. Könnte man auch fortführen: Der Maler interessiert mich nicht, mich interessiert nur sein Bild. Auch wenn Werk und Person nicht deckungsgleich sind, so wäre das Werk doch nicht ohne diese Person, oder? Und Sie hätten nichts zu kritisieren!

Gewiss auch: Die Absicht muss aus dem Film selbst hervorgehen. Bravo! Nur: Haben Sie nur mit einer einzigen Zeile versucht, die Absicht dieses Films aus ihm heraus zu analysieren? Nicht die Bohne! Stattdessen haben Sie nur Rezensionen zum Film herangezogen, die ja selbst nur Ansichten und Meinungen Dritter sind, für die der Film nicht haftbar gemacht werden kann. Damit meinen Sie nun, den Film an Maßstäben kritisch bemessen können, der dieser aber gar nicht hat

Wenn jemand behauptet, Sie wollten ein Engel sein, oder ein Antialkoholiker oder eine Katze, und begänne nun nachzuweisen, dass Sie es nicht sind, obwohl das gar nicht in Ihrer Absicht liegt, wie fänden Sie das denn? Na?

Ich finde Ihr Vorgehen unseriös, Ihre Argumentation krude und letztlich auch Ihre Absicht unlauter. Sie versuchen sich qua Ihrer guten quasi antirassistischen Gesinnung sich selbst einen Freibrief auszustellen, um den Film nach Ihrem alleinigen Gutdünken auf eine Gesinnung hin zu überprüfen, die der Film nicht hat und nicht haben braucht.

Zum Schluss noch ein schöner Satz von Anthony Burgess, Autor von "A Clockwork Orange", zu den Debatten, die Stanly Kubricks Verfilmung auslelöst hat:

"Kunst ist moralisch neutral wie der Geschmack eines Apfels".

Aber das schmeckt natürlich den neuen Moralisten auf ihren jeweiligen Streifzügen überhaupt nicht.

Karl

Also meinen letzten Beitrag finde ich nach erneuter Durchsicht bis auf den zustimmenden Anfang richtig doof. Leute wie ich brauchen ein zusätzliches "Wollen-Sie-das-wirklich-abschicken"-Fenster ;) Bitte missachten, schönen Tag, over and out.

Thomas

Guten Tag,

zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass bereits in Ihrer Beschreibung des Films einige falsche Angaben zu finden sind. Frances McDormand spielt eine Person namens Mildred und deren Tochter Angela war bei ihrer Ermordung definitiv älter als 12 Jahre.

Zum Thema Rassismus, das hier angerissen wurde, weil die afroamerikanischen Figuren nur Stichwortgeber sind:

Außer den Figuren Mildred, Polizist Dixon, Chief Willoughby, der Ex-Mann von Mildred und vielleicht der Sohn von Mildred, sind alle weiteren Figuren nur Stichwortgeber. Außerdem ist in meinem Augen Rassismus gar nicht ein Hauptthema des Films.

Eine klare Aussage, die der Film trifft und die sehr wahrscheinlich auch von Autor und Regisseur McDonagh so gewollt ist, ist, dass Wut und Aggression nur zu mehr Wut und Aggression führt (ausgerechnet wird dies im Film von der vermeintlich dümmsten Figur gesagt). Der ganze Plot des Films findet erst Ruhe, nachdem die Hauptfiguren ihren Zorn herunterschlucken oder keinen aufkommen lassen (siehe Restaurant-Szene und das Gespräch zwischen Dixon und Mildred im Auto).

Viele weitere Themen wie eben Rassismus und Polizeigewalt können und sollen in dieser Geschichte eine Rolle spielen, um die Figuren zu charakterisieren und Probleme aufzuzeigen, aber der Fokus liegt woanders.

Ein Film spielt immer in einem kleinen Kosmos. Dieser Film macht nicht den Fehler und verstrickt sich eben nicht in zu viele Nebengeschichten und bleibt strikt bei den Hauptfiguren und erklärt deren Handeln und erzählt das, was er erzählen möchte.

Ein Film kann nicht die gesamte Realität darstellen und diskutieren, sonst wäre er länger als ein ganzes Leben.

Thomas

Ich finde auch, dass es doch seltsam ist, die Handlung in diesem Film starten zu lassen durch Mord, Vergewaltigung und Staatsversagen (Mord nicht aufgeklärt), dann aber keines dieser drei sehr großen Themen weiter zu beleuchten. Und so wird es eben mit vielen Themen in diesem Film gemacht.

Hier muss eben jeder für sich selbst entscheiden, ob man akzeptiert, dass dieser Mord nur der Anlass für die Geschichte ist und man sich als Zuschauer auf das konzentriert, was der Regisseur und Drehbuchautor erzählt oder ob man sich daran stört, welche Fässer von ihm aufgemacht werden ohne diese ausreichend zu bearbeiten.

Till

Danke für die Hinweise bezüglich der Figurennamen, das ist natürlich nicht ganz unpeinlich ;-) Ist jetzt aber korrigiert. Ansonsten hab ich meinen bisherigen Beiträgen glaube ich nicht mehr viel hinzuzufügen, mein Punkt ist ja gerade das sehr instrumentelle Verhältnis zu den angerissenen Themen, für die sich der Film eben nicht interessiert, sich aber dennoch Aufmerksamkeit und politisches Kapital damit erkauft. Und dieses instrumentelle Verhältnis ist dann ein Problem, wenn diese Instrumente eine Eigenlogik haben, die sich der Instrumentalisierung widersetzen – und dem Film das aber egal ist.

Leander

Also ich finde, die Kritik hat es doch recht genau getroffen. In fand den Film unstimmig. Hier werden jede menge Fässer aufgemacht, und dann stehen die da rum. Ein Sexualverbrechen, ein bisschen Rassismus, etwas Massenmedienkritik, einmal Krebsdrama. Am Ende versöhnt man sich mit dem Prügel-Bullen und macht sich im Sonnenschein auf zur Selbstjustiz am Typen, der sicherlich irgendwas gemacht hat. Fertig ist der Oscar-Cocktail. Da hat der Regisseur mit seinen zwei anderen Filmen, insbesondere Brügge, ein stilsichereres Händchen gezeigt.

17 Kommentare