The Disaster Artist – Kritik

„Haha! What a story, Mark!“ – James Francos The Disaster Artist über den „schlechtesten Film aller Zeiten“ will selbst gar kein eigenständiger Film sein. Aber der Mond ist ja auch ganz schön, obwohl er nicht aus eigener Kraft leuchtet.

Die euphorische Kennzeichnung „Der schlechteste Film aller Zeiten!“ ist eine Art Wanderpokal, der nicht durch eine bewusste Abstimmung, sondern durch ein über mehrere Jahre sich entwickelndes, gemeinschaftliches Rezeptionsverhalten immer wieder neu vergeben wird. Mal hieß der Preisträger Plan 9 aus dem Weltall (Plan 9 from Outer Space, 1959), mal Caligula (1979), mal Battlefield Earth (2000) – im Moment jedoch liegt der Titel bei Tommy Wiseaus Liebes-, Eifersuchts-, Freundschafts- und Selbstmordmelodram The Room. Mit großem finanziellen Aufwand produziert und dennoch scheinbar blindlings zusammengeschustert, hat Wiseaus Film seit seinem Erscheinen im Jahr 2003 eine besonders leidenschaftliche Anhängerschaft um sich geschart und ist – etwa durch regelmäßig ausverkaufte Mitternachtsvorstellungen oder durch die meme-artige Verbreitung einzelner Szenen und Dialogfetzen – längst zu einer Art Institution geworden. Die intensive Leidenschaft, die dieser Film erweckt, ist aber weder auf bloße Schadenfreude zurückzuführen, auf die boshafte Lust am Anblick eines fremden Scheiterns, noch auf die reflexhafte Faszination für das Außergewöhnliche, das in diesem Fall eben das außergewöhnlich Schlechte ist. Sie entspringt vielmehr einer aufrichtigen Wertschätzung, die keines doppelten Bodens bedarf.

Ein unkontrollierter Film

Denn The Room mag vielleicht nach vielerlei Kriterien tatsächlich über alle herkömmlichen Maße „schlecht“ sein: Die Darsteller wirken stets orientierungslos, der Rhythmus der einzelnen Szenen ist völlig wirr, und gerade die folgenschwersten dramaturgischen Entwicklungen vollziehen sich so sprunghaft, dass man sie keinen Augenblick ernst nehmen kann. Doch in einem zentralen und, wie sich herausstellt, entscheidenden Aspekt ist The Room auf ganz unironische Art und Weise ein guter Film: Man spürt in nahezu jeder Minute seiner Laufzeit den inneren Drang des Films, etwas zur Darstellung zu bringen, etwas auszudrücken, etwas zu verarbeiten, das der Film selbst nicht genau versteht, das er jedenfalls nicht ganz beherrscht und mit dem er folglich auch niemals wirklich fertig werden kann. So sind die Bilder einer idyllischen Freundschaft so unbeholfen, dass in ihnen eben nicht das Idyll, sondern vor allem die Sehnsucht danach erfahrbar wird, und die Bösartigkeit mancher Figuren ist so überzeichnet, dass sie zum Ausdruck eines rohen Schmerzes und einer dunklen Aggressivität wird. Nahezu jede Szene des Films wird auf ähnliche Art und Weise getragen von der spürbaren Distanz zwischen Intention und tatsächlicher Wirkung – und gerade in dieser Distanz entwickelt The Room seine faszinierende Offenheit. Der Film hat sein Material nie unter Kontrolle, aber eben dadurch kann er es auch nicht einfach ruhigstellen: Beständig drängt es über die vorgezeichneten Linien und erscheint auch bei obsessivem Wiederschauen stets in neuem Licht.

„Everybody betrayed me! I’m fed up with this world!“

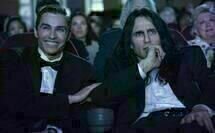

Man muss diese besondere Wirkung von The Room deutlich vor Augen haben, wenn man sich James Francos Film The Disaster Artist nähert. Denn Franco scheint zwar zunächst bestrebt zu sein, die Entstehung von The Room als eine eigenständige, von seinem realen Gegenstand weitgehend losgelöste Geschichte zu erzählen – als die Geschichte der Freundschaft zwischen Regisseur-Drehbuchautor-Hauptdarsteller Tommy Wiseau, von Franco selbst gespielt, und seinem um viele Jahre jüngeren Schauspielerkollegen Greg Sestero (James’ kleiner Bruder Dave Franco). Doch für diese Geschichte ist die genaue Gestalt jenes Films, dessen Produktion Wiseau irgendwann in Angriff nimmt, strenggenommen nicht von Belang, ist die besondere Wirkungsweise des fertigen Werks eigentlich nur eine Nebensächlichkeit – und als eine solche Nebensächlichkeit will The Disaster Artist die Eigenheiten und die absurden Feinheiten von The Room gerade nicht behandelt wissen. Jenseits der Hintergrundgeschichte wird in Francos Film also auch ausführlich die Entstehung einzelner, berühmter Sequenzen aus Wiseaus Film nachgezeichnet, und gerade der anekdotische Charakter dieser Szenen und die fast wahllos anmutende Art und Weise, in der jedes noch so unscheinbare Detail als etwas Bedeutsames behandelt wird, werden zum Ausdruck einer Zuneigung, die nur dann verständlich ist, wenn der Film, dem diese Zuneigung gilt, tatsächlich existiert, wenn er nicht nur ein dem Zwecke einer fiktionalen Erzählung untergeordnetes Konstrukt ist, wenn man ihm im realen Leben begegnen kann, ihm bestenfalls bereits begegnet und mit ihm vertraut ist.

„Anyway, how is your sex life?“

The Disaster Artist will also, allen ursprünglichen Andeutungen zum Trotz, gar kein eigenständiger Film sein – er existiert vielmehr, um seinem Gegenstand Reverenz zu erweisen, und sein Ton ist, bei allem gestalterischen Überschwang und bei aller lustvollen Überzeichnung, im Grunde ein andächtiger. So wird der erste Auftritt des Meisters als eine regelrechte Beschwörung inszeniert: Nur in Silhouette betritt Tommy Wiseau eine kleine Studiobühne, sein langes, schwarzes Haar wird durch das Scheinwerferlicht wie ein magisches Attribut hervorgehoben, langsam richtet er sich vor der versammelten Schauspielklasse einen Stuhl zurecht – und wird erst vollständig sichtbar, als aus dem tiefsten Inneren seines Körpers, einem Urschrei gleich, ein lautes, verquältes „Stelllaaa!“ hervorquillt. In einer anderen Szene wird Wiseau dazu genötigt, ohne seinen markanten, nie klar lokalisierbaren, vage osteuropäischen Akzent zu sprechen – und die Worte gerinnen in seinem Mund zu einem vollkommen unverständlichen Klangbrei. Sein Akzent ist seine Sprache, sein theatralisches Äußeres ist sein Wesen, und Franco unternimmt zu keinem Augenblick den Versuch, Wiseaus mysteriöse Erscheinung mit einem biografischen Hintergrund auszustatten oder anhand irgendwelcher psychologischer Erklärungen auszudeuten. Niemand weiß, woher er kommt, wie alt er ist, oder wie er zu seinem beträchtlichen Vermögen kam – diese Leerstellen im Bild von Tommy Wiseau werden im Laufe des Films immer wieder erwähnt, doch nie auch nur andeutungsweise ausgefüllt. Wiseau bleibt in The Disaster Artist ein Lohengrin’scher Fremdling, dessen genaue Herkunft unbenannt bleiben muss, als würde sich sonst die faszinierende, fast magische Aura, die ihn umgibt, sofort verflüchtigen – und der Zauber soll in Francos Film gerade nicht gebannt oder gebrochen, sondern ausschließlich bezeugt werden.

„If a lot of people loved each other, the world would be a better place to live.“

Zu einem beträchtlichen Teil verdankt The Disaster Artist seine Wirkung sicherlich dem Reiz des Wiedererkennens und der Reaktivierung eines früheren intensiven (Film-)Erlebnisses. Auch ist es dem Film zweifellos ein zentrales Anliegen, den nicht durch konventionelle Geschmacksregeln abgesicherten Enthusiasmus für The Room noch einmal zu legitimieren, und allen bereits Bekehrten noch einmal zu bestätigen, dass sie mit diesem Enthusiasmus eben nicht allein, sondern vielmehr Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft sind. Aber The Disaster Artist erschöpft sich nicht in der bloßen Anrufung und Überhöhung von etwas bereits hinreichend Bekanntem. Vielmehr wird Francos Film im Kern von dem Versuch angetrieben, die Faszination von The Room vielleicht nicht zu erklären, aber dennoch ihre Besonderheit vor Augen zu führen. Am eindringlichsten tut der Film dies, wenn er an seinem Ende einzelne bis ins Detail und auf die Sekunde genau nachgestellte Szenen aus The Room mit ihrem jeweiligen Original Seite an Seite ablaufen lässt. Die Szenen sind um einige Sekunden versetzt, die gedoppelten Dialogzeilen greifen somit ineinander und es entspinnt sich eine Art Call-and-Response-Spiel zwischen Nachahmung und Vorbild. Dabei haben die nachgestellten Szenen eine klar benennbare Aufgabe, nämlich das Original bis zum Verwechseln nachzubilden, und diese Aufgabe erfüllen sie mit großer Souveränität – aber gerade deswegen wirken sie vollkommen leblos, uninteressant und ohne innere Dynamik. Die Originalszenen hingegen strahlen eine fast schon euphorische Energie aus, eben weil ihnen nichts von einer klaren oder gar einer erfüllten Aufgabe zu spüren ist und sie sich dadurch für eine unüberschaubare Vielzahl unbeabsichtigter Wirkungen öffnen. Vielleicht ist eben das der tiefere Grund für die faszinierende Wirkung von The Room: Wiseaus Film behandelt das Vermeiden jeglichen Kontrollverlusts als das, was es in Wahrheit ist: eine Form des ästhetischen Scheiterns, und unter diesen Formen wahrscheinlich die langweiligste.

Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Trailer zu „The Disaster Artist“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (6 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.