Tesla – Kritik

Historischer Streit der Google-Ergebnisse: Im besten Fall blickt Michael Almereydas neuer Film Tesla durch die Lupe der Vergangenheit kritisch auf die Gegenwart. Im schlimmsten Fall stellt er sich die Welt als gigantische Katze vor.

Es ist durchaus bemerkenswert, dass im neuen Jahrtausend bislang noch kein Biopic über den 1884 nach New York immigrierten Elektrotechniker und Erfinder Nikola Tesla in die Kinos gekommen war. Im Gegensatz zu Alan Turing, der zuletzt mit The Imitation Game (2014) ein solches bekommen hat, war Tesla stets nur mythische bis mystische Nebenrolle: im Spielfilm etwa bei Christopher Nolans Prestige (2006), und immerhin das Internet weiß von den Science-Fiction-Serien Warehouse 13 und Sanctuary, in denen er aufgetreten sein soll.

Dabei spielen Turing und Tesla für die digitale Gegenwart eine gleichermaßen zentrale Rolle, sind sie doch durch ihre Innovationen auf dem Feld der Elektrizität und des kabellosen Signals (Tesla) sowie der künstlichen Intelligenz (Turing) so etwas wie die Gründungsväter des Internets. Im kulturellen Gedächtnis aber sind sie kaum verankert, wurden schon zu Lebzeiten – in unterschiedlich starkem Ausmaß – ins soziale Abseits gedrängt: Turing nahm sich 1954 das Leben, nachdem er seelische und körperliche Misshandlung aufgrund seiner Homosexualität erfahren musste, Tesla verstarb 1943 einsam in einem New Yorker Hotelzimmer.

Die Vergangenheit nur einen Klick entfernt

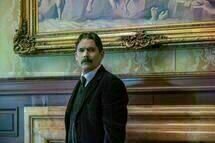

Sowohl The Imitation Game als nun auch Michael Almereydas neuer Film Tesla reagieren also auf diese ‚Entdeckung‘ der beiden hidden figures. Almereydas Blick in die Vergangenheit macht denn auch nie einen Hehl aus dieser Verbindung zur Gegenwart, ja lässt die eigentliche historische Distanz gleich mal auf ein Minimum schrumpfen. Es dauert nicht lange, bis das Bild einfriert und mit Teslas (Ethan Hawke) nachgesagter Affäre Anne Morgan (Eve Hewson) eine im historischen Gewand, aber am MacBook sitzende Erzählerin auftritt, die Teslas unverdient geringe Relevanz über die Ergebnisse einer Google-Suche ausdrückt: Tesla liegt bei etwa 30 Millionen, wovon die meisten aber Variationen derselben vier Bilder sind. Sein ewiger Konkurrent Thomas Edison (Kyle MacLachlan) hingegen hat 60 Millionen Ergebnisse.

Zahlreiche solcher plötzlicher Irritationen, solcher Vorgriffe in die Gegenwart durchziehen Tesla: Edison zückt bei Coca-Cola und Zigarre mal eben sein Smartphone, ein treibender Elektro-Score setzt plötzlich ein, Tesla träumt, wie heute sein offensichtlicher Verehrer Elon Musk, vom ersten möglichen Kontakt mit dem Mars, und am Ende wird sogar eine Bühnenperformance inszeniert, in der Tesla selbst Tears for Fears’ Eighties-Synthie-Hit „Everybody Wants To Rule The World“ zum Besten gibt. Nicht zuletzt zeigt sich dabei auch ein kreativerer Umgang mit den in Biopics so häufig auftretenden Einflussnachweisen der porträtierten Figur. Anstatt diese nur per Texteinblendung am Ende nachzuliefern – ohne ihn/sie hätten wir das und das nicht, heißt es dort ja meistens – ist Tesla auch auf ästhetischer Ebene an Tesla interessiert, macht sich seine technischen Grundsteine zu eigen und zieht daraus eine den Film tragende Spannung.

Theatrale statt elektrisierende Spannung

Genauer offenbart sich jene Spannung in Sean Price Williams’ Kameraarbeit, die, wie sein gesamtes Œuvre, von einem markanten visuellen Widerspruch geprägt ist: zwischen der Vergangenheit der Filmkörnung, die etwa auch Nathan Silvers The Great Pretender (2018) ausmachte, und der bunten Gegenwart der Neonlichter, die man in einer psychedelischen Ausprägung aus den Filmen der Safdie-Brüder kennt. Im Gegensatz aber zu einem Film wie GoodTime (2017) liegt es jenen monochromen Einschlägen des Filmlichts hier nicht daran, das Bild aufzupeitschen. Die Spannung von Tesla und besonders die seiner Bildgestaltung ist keine elektrisierende Intensität, die sich direkt am Zuschauer entlädt, sondern eine vornehmlich gegen den Illusionscharakter des Films arbeitende Theatralität. Sie ist immer wieder eintretender Verfremdungseffekt, der die Szenerien des Films zu Bühnensituationen macht. Manchmal spürt man selbst noch hinter dem strahlenden Tageslicht, der untergehenden Sonne oder dem Einschlagen eines Blitzes im Off die leuchtende Lampe des Filmsets. Auch die Hintergründe sind oft nicht mehr als eine Fotowand oder Projektion, vor die Hawke tritt. Der Film sucht damit durchaus die Nähe zur Ästhetik Bertolt Brechts, begreift sich wohlmöglich als filmgewordenes Episches Theater. Samt Aufklärungsanspruch, versteht sich – nur worin liegt der genau?

Brechts Theater, Brechts Antikapitalismus, Brechts Katze?

Im besten Falle bleibt Tesla dem Brecht’schen Antikapitalismus verhaftet, um durch die Lupe der Vergangenheit auf die Gegenwart zu schauen. Die Geschichte um Tesla, der vor allem erfinderisch die Welt verändern will, und um den Stromkrieg zwischen den Unternehmern Edison und Westinghouse ist schließlich eine um Marktvorherrschaft, um wirtschaftlichen Wettbewerb mit allen Mitteln. Und mit den filmischen Anachronismen inszeniert Tesla sie auch als einen fundamentalen Schritt in Richtung unserer Gegenwart: als Anfang vom Ende der Industrialisierung und Beginn der Elektrisierung. Vom ersten globalen Superstar ist mal die Rede, Tesla macht erste Forschungen zu Wireless-Signalen, und nicht zuletzt darf er in Edisons Kinetoskop das Leitmedium der Zukunft sehen.

Besonders in Form der Erzähler-Figur Morgan hat Tesla die Dynamik von Innovation und Kapitalismus im Blick. Als eigentlich eher außenstehende Tochter des Unternehmers J.P. Morgan ist sie der kritischste Geist innerhalb einer sonst allzu männlichen Erfinder- und Unternehmerwelt. Ihren Vater nennt sie einen Ausbeuter, Piraten und Gangster; zu Tesla wird sie sagen, dass es Kapitalismus und seinen Idealismus nicht gemeinsamen geben kann, und überhaupt geistern durch den Film immer wieder Bilder von rauchenden Fabriken, ausgemergelten Arbeitern und auf der Straße schlafenden Kindern. Solange private Investoren für die Realisierung von Erfindungen nötig sind, dient die Innovation eben nicht primär der Gesellschaft, sondern dem kapitalistischen Profitstreben.

Im schlechtesten Fall aber bleibt Tesla biopictypische Huldigung eines Genies, die einer kritischen Perspektive eher im Weg steht. Immer wieder scheint der Film sich dann doch mehr für die Persona als für die Person zu interessieren. Da ist die Nähe zur Gegenwart mehr eine leere Anbiederung an die Meme-Culture-Zielgruppe: Kein Wunder also, dass der Film mit Teslas ersten Berührungen zur Elektrizität durch das Fell seines Haustiers beginnt, woraufhin von seiner Vorstellung der Welt als gigantischer Katze erzählt wird. Mit den verehrenden Worten „The world we are living in, is a dream that Tesla dreamed first“ wird Tesla denn auch schließen. So bleibt vom filmischen Aufklärungsanspruch dann wohl doch eher eine möglichst versöhnliche Verhandlung übrig als ein entschiedener Einspruch. Aber selbst dann passt eine Tears-For-Fears-Zeile: „I can’t stand this indecision, married with a lack of vision

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Tesla“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (15 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.