Once Upon A Time in Hollywood – Kritik

Auch in seiner Buddy-Komödie Once Upon a Time … in Hollywood wirft Quentin Tarantino das Kino auf die Geschichte, dieses Mal auf die ausgehenden Sixties in Hollywood und damit auf die Filmproduktion selbst – und will mal wieder das letzte Bild behalten.

Vor der Pressevorführung in Cannes betritt ein Mann mit Mikrofon die Bühne des Kinosaals. Gespannte Stille. Aber auch ein wenig Angst scheint im Raum umzugehen: Gibt es ein technisches Problem? Wird nur eine Rohfassung gezeigt, weil der Film nicht rechtzeitig fertig geworden ist? Wird man ihn doch nicht auf 35mm zeigen, sondern nur digital? Aber der Mann liest dann doch nur ein harmloses Statement des Meisters persönlich vor: Quentin Tarantino bittet die anwesende Presse, nichts über Once Upon a Time in Hollywood zu verraten, was kommende Zuschauerschaften dabei stören könnte, den Film so zu erfahren, wie die hier Anwesenden ihn nun erfahren werden.

Den Todgeweihten ein paar schöne Momente

Dass das derart rigoros formuliert gar nicht möglich sein dürfte, ist wohl selbst Tarantino klar. Aber er stellt sich sein Publikum eben am liebsten so vor, wie er Margot Robbie in einer schönen Szene seines neuen Films Once Upon a Time in Hollywood inszeniert: Sie sitzt im Februar 1969 im Kino, um sich die Spionage-Komödie The Wrecking Crew (1968) anzusehen, und die Gags im Film finden ihren Weg direkt in ihr Herz. Nicht abwenden kann sie den Blick von der Leinwand, die dort stattfindenden Bewegungen affizieren die Zuschauerin unmittelbar, lassen ihre Augen leuchten und ihren Körper so richtig mitgehen. Und so sollen wir vielleicht dasitzen in den Kinosesseln von Tarantinos perfekter Welt: uns nicht mehr einkriegen vor kindlicher Freude am Bewegtbild.

Allein, unschuldig sind Freuden selten. Margot Robbie spielt in Tarantinos neuem Film Sharon Tate, eine Frau also, die nicht nur selbst in The Wrecking Crew mitgespielt hat – was einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer kindlichen Freude in der Kino-Szene ausmacht –, sondern die, wie wir wissen, nur wenige Monate später von Mitgliedern der Manson Family brutal ermordet wurde. In dieser und anderen Szenen schenkt Tarantino, ganz Racheengel der Geschichte, der er spätestens seit Inglorious Basterds auch ist, der Todgeweihten ein paar Momente, in denen sie ganz bei sich ist.

Nerdtum läuft Amok

Aber die Szene verkompliziert andererseits auch die Idealvorstellung filmischer Erfahrung, die sie einerseits herstellt: So wie Sharon Tate um ihre Rolle im dem Film weiß, den sie gerade auf der Leinwand sieht, wissen wir um die Rolle Sharon Tates in der Geschichte. Der unmittelbare Affekt beruht auf kulturellem Vorwissen. Once Upon a Time in Hollywood, das sagt schon der Titel, zieht seine Kraft aus diesem Wissen und will es zugleich affektiv außer Kraft setzen. So wie Tate nicht das eigene Selbst, sondern ihr Bild im Kino genießt, sollen wir nicht nach der Geschichte fragen, sondern sie in Fiktion umwandeln. Und was Tarantino mit der Geschichte dieses Mal anstellen wird, das ist die ihm eigene Form der Meta-Suspense, auf die sich die ungewohnt deutliche Spoiler-Warnung wohl hauptsächlich bezieht.

Also folgen wir dem Meister erst mal und konstatieren: Am schönsten ist Tarantinos Liebesbrief an das Hollywood der 1960er Jahre, wenn sein Nerdtum Amok läuft, wenn er aus dem geliebten Material vergangener Zeiten das historisch Unverbürgte herstellt, Fake Trailer für TV-Serien der 1960er einbaut, Plakate erfundener Spaghettiwestern designt, Filme-im-Film dreht, die es nicht gegeben, aber gut hätte geben können. Der virtuelle Überschuss, den das klassische Studiosystem Hollywoods produzierte, gerade weil es nicht auf die ständige Innovation, sondern auf die stetige Variation des Immergleichen angewiesen war, wird von Tarantinos Geschichtsfiktion eingeholt, erblickt in den schillerndsten Farben das Licht der Leinwand. Da finden Form und Inhalt des vielleicht bekanntesten Cinephilen der Welt zueinander, richtet sich der Fetisch auf dessen Produktion, und Hollywood strahlt auf 35mm: Die sofort nach der Premiere in Cannes umlaufende Behauptung, Once Upon a Time in Hollywood sei der Film, für den Tarantino geboren ist, lässt sich bedenkenlos unterschreiben; denn sie ist weniger Urteil als offensichtlicher Fakt.

Seitenhiebe auf New Hollywood

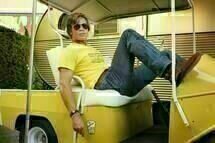

Aber nicht nur Filme, ganze Filmstars mit eigenen Bio- und Filmografien erdenkt sich Tarantino: Auftritt Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und Cliff Booth (Brad Pitt), ein langsam in die Jahre kommender B-Movie-Schauspieler und sein Stunt-Double. Dalton spielte Helden in den 1940ern, taucht nun aber vorwiegend in TV-Formaten als Bösewicht auf, wähnt seine Karriere entsprechend im Niedergang. Cliff, für Rick nicht nur Double, sondern Freund und Assistent, ist ein Lebemann, der vom Niedergang nichts wissen kann, weil er nur das Leben im Hintergrund kennt. Das Herz dieses Films sind Rick und Cliff nicht als Figuren im engeren Sinne, sondern als Tarantino’sche Verknüpfungen zweier Objekte seines filmischen Begehrens: die nostalgische Idee des klassischen Genrehelden als Underdog einerseits, die letzten übrigen Starpersonas unserer Gegenwart andererseits.

Wenn Once Upon a Time also auch eine Buddy-Komödie ist, dann eine altmodischere, als es die 1969 gedrehten Easy Rider und Midnight Cowboy waren. Dass der Film in eben diesem Jahr spielt, erlaubt Tarantino manchen Seitenhieb auf das beginnende New Hollywood. Spätestens hier ist klar: Mit dem Kino der sogenannten „Hollywood Renaissance“, das, kühn das Alte für tot erklärend, auf neuen Realismus, politisch motivierten Genre-Revisionismus und psychologische Authentizität setzte, hat Tarantino nichts zu schaffen. So lässt er Rick, nachdem ein Regisseur ihm erklärt hat, er wolle dem Westernhelden seines neuen Films eine zeitgemäße Form geben, 1869 mit 1969 kurzschließen, verzweifelt rückfragen: „Aber wie weiß das Publikum denn dann, dass ich es bin?“ Kino als Zeitgeist statt als Starvehikel, für wenig hat Tarantino weniger übrig.

Großes, kathartisches Kino?

Entsprechend viel Zeit und Leidenschaft investiert der Film in Daltons letztes Aufbäumen auf dem Set des Films. Nachdem ihm eine achtjährige Kollegin, die während des Drehtags nur mit ihrem Rollennamen angesprochen werden will, die Prinzipien des Method Actings erklärt und er eine Saloon-Szene ordentlich in den Sand gesetzt hat, der Film also endgültig zu einem Sunset Boulevard des Übergangs vom alten zum neuen Hollywood geworden ist, richtet Rick eine Selbstmorddrohung gen Spiegel: Entweder zeigst du es ihnen jetzt allen, oder du zeigst dich nie wieder. Und DiCaprio darf nach dem nächsten „Action!“ alle Register ziehen; wie er im fließenden Übergang den Rick vor und nach dem „Cut!“ miteinander kurzschließt, ist tatsächlich großes, kathartisches Kino.

Großes, kathartisches Kino ist auch das furiose Finale, in seiner brutalen Schnörkellosigkeit ein gelungener Kontrapunkt für den verschnörkelten ersten Teil des Films, in dem (und das ist kein Spoiler, denn sie sind von Anfang an Nachbarn) das Buddy-Duo und die kinobegeisterte Sharon Tate zusammenkommen. Und auch die Hippiemädchen, die in einer frühen Szene vor dem stehenden Cadillac die Straße überqueren und vor Cliff schöne Augen machen, werden wir wiedersehen.

Vorweggenommene Autoimmunreaktion

Spätestens mit diesem Erzählstrang tritt denn auch das kulturelle Wissen wieder in den Vordergrund, mit dem Once Upon a Time in Hollywood arbeitet. Und ein bisschen im Raum steht dann doch die Frage, wie der erste nicht von Harvey Weinstein produzierte Tarantino das Verhältnis nicht nur von altem und neuem Hollywood, Genre- und Renaissance-Sixties, Cowboys und Hippies, sondern auch von weiblicher Sexualität und männlicher Unschuld denkt. Eine beliebte Anmerkungen mancher im Zuge der Weinstein-Affäre Gescholtenen war es schließlich, auf die Sozialisierung in einer Atmosphäre der Permissivität und freien Sexualität hinzuweisen.

Auch Tarantinos Kinofantasien sind, ob sie wollen oder nicht, Interventionen in eine Gegenwart und in ihr stetig wachsendes Bilderarchiv, das niemals säuberlich in einen Kino- und einen Weltabschnitt unterteilt ist, sondern ständig neue Verknüpfungen zwischen beiden herstellt. Auch schwarzhumorige Gags, hemmungslose Fantasien und filmgewordene Tagträume müssen ihre Anker von der Leinwand in die Welt werfen, wollen sie sicher beim Publikum ankommen. Die besten Tarantino-Filme wussten das: Inglorious Basterds intervenierte in den Nazikitsch von Kino und Fernsehen ebenso wie Django Unchained in Fragen rund um Repräsentation und Agency des schwarzen Sklaven. Sieht man durch die Brille dieser beiden Filme auf Once Upon a Time in Hollywood, dann bleibt bei mir, wenn alles ausgeblutet ist, ein Unbehagen zurück, das nichts mit Gewaltdarstellung zu tun hat.

Wer hat's kaputtgemacht?

So viel sei also gespoilert: Tarantinos Rachefantasie schöpft ihr Material zwar wieder aus der Geschichte, die in ihr enthaltene Rettungsfantasie aber bezieht sich aufs Kino selbst, und zwar auf das Kino nicht als eigentliches Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern auf ein sehr spezifisches Kino, ein gutes, altes, eines, das ja wohl noch zeigen dürfen wird. Das unschuldige Zeigen aber, so befreiend es immer wieder sein kann, schleift die ihm zugrunde liegenden Fantasien mit: Wer hat 1969 wen ermordet, was ist dabei noch zerbrochen, und wer hat’s kaputtgemacht? Anders als bei Inglorious Basterds lässt sich in Once Upon a Time in Hollywood nicht ganz so leicht abfeiern, dass Tarantino wenigstens im Kino das letzte Bild gehört.

Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte

Trailer zu „Once Upon A Time in Hollywood“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (13 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.