Lebende Legenden und ein fressender Gert Fröbe – Locarno 2016 (I)

Frédéric Jaeger über Jonas Mekas in einem Film von Douglas Gordon, ein Empathie-Programm mit Protagonisten aus dem Zirkus und zwei deutsche Filme, die das Monströse im Fressen des Fettleibigen zeigen, einmal sogar mit Cumshot.

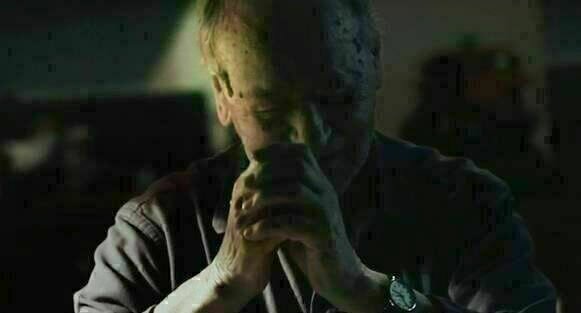

I Had Nowhere to Go von Douglas Gordon

Am Anfang und am Ende erscheint Jonas Mekas auf der Leinwand, seine Stimme durchdringt den gesamten Film von Douglas Gordon. Mekas’ gleichnamiger, knapp 500-seitiger autobiografischer Roman erschien 1991 und ist nur noch antiquarisch zu besorgen. Roman und Film bestehen aus Tagebuchnotizen, beginnend mit dem Arbeitslager, in das der geborene Litauer Mekas, damals 21, heute 93, mit seinem Bruder 1944 nahe Hamburg gebracht wurde. Während der Roman sie chronologisch darbietet, findet der Film eine freie Form, arrangiert sie in keiner zwingenden Reihenfolge, sondern lässt sich treiben. Vorab war zu lesen, vielleicht als Warnung, für mich war es eine Verheißung, dass der Film aus vielen Schwarzbildern bestehe. Ich musste sofort an radikale Werke denken (immer wieder an einen Pfeiler meiner Kinosozialisation, Guy Debords Hurlements en faveur de Sade, 1952), die den Zuschauer mit dem Kinodispositiv auf die Folter spannen.

Gordons Film hat von der ersten Minute an etwas sehr Organisches. Keine Mekas-Imitation, sondern konzentrierte Bilder, viel Ausschnitthaftes, Früchte werden zerschnitten, ein Affe guckt vor sich hin. Das klingt willkürlich. Bei Weitem dürften sich mir, der den Roman nur in Ausschnitten gelesen hat, nicht alle Assoziationen erschließen, aber es stellen sich schnell welche ein. Vor allem strahlt der Film eine zugleich düstere und hellwache Ruhe aus. Wenn minutenlang Bombardements von der Tonspur ertönen, dann ist das nicht bedrohlich und erst recht nicht bedeutungsschwanger, sondern wirkt ganz schlicht nachvollziehbar, als Angebot eines Erfahrungsraums, den Mekas durch seine Erzählung erst zugänglich macht.

Mister Universo von Tizza Covi und Rainer Frimmel

Immer scheint er unter Strom zu stehen, mit Wut im Bauch, naiver Lust und schwer zu kontrollierendem Elan. Tairo, ein junger Mann in einem Zirkus, arbeitet mit Löwen und Tigern, routiniert, manchmal auch etwas behäbig, vor allem einsam. Der Himmel ist grau. Immer. Mit seinen Tieren zusammen wird Tairo müde. Ein Tiger ist verstorben, ein Löwe mag nicht mehr. Ein gebogenes Eisen ist sein Talisman, eines Tages ist er weg. Vermutlich gestohlen. Das kann nicht dokumentarisch sein, wir sind zu nah dran, es ist zu unmittelbar und zu dicht, was da immerzu vor der Kamera passiert. Und doch verfolgen Covi und Frimmel keine Figuren, sondern Protagonisten, die sich selbst geben. Mister Universo, der Tairos Reise durch Italien auf der Suche nach einem neuen Talisman inszeniert, funktioniert nur in diesem Zwischenraum, dem Raum des Semidokumentarischen. Dem Mädchen, auf das Tairo für alle offensichtlich ein Auge geworfen hat, zeigt er einmal eine besondere Straße, in der Gegenstände ganz ohne Antrieb bergauf rollen, als würden hier eigene Gesetze der Schwerkraft gelten. Die Magie der Wirklichkeit, sie wird besonders dann beschworen, wenn es darum geht, aus dem Alltäglichen auszubrechen. Mister Universo nutzt das für ein Programm der Empathie mit einem Mikrokosmos, der sich hier nicht am Rand der Gesellschaft befindet, sondern die gesamte Gesellschaft darzustellen scheint. Es ist eine Welt, in der viele irgendwie miteinander verwandt sind und sich genügen, auch wenn sie ganz viel Elan haben und nicht so genau wissen, wohin damit.

Gert Fröbe frisst: Es geschah am hellichten Tag und Die Rote

Ein langer Schatten ist der diesjährigen großen Retrospektive des jungen BRD-Kinos vorausgegangen. „Geliebt und verdrängt“ heißt die von Olaf Möller und Roberto Turigliatto kuratierte Reihe, die das heutige Bild des deutschen Kinos der 1950er Jahre (genauer: 1949–1963) etwas korrigieren möchte. Dazu vielleicht im Laufe des Festivals mehr. Zunächst interessiert mich das Offensichtliche. In zwei der ersten drei Filme, die ich sehen konnte, frisst Gert Fröbe. In beiden Fällen ist er ein Mörder, und sein Körper ist für das Monströse an ihm der Beleg.

Helmut Käutners Die Rote von 1962 stellt das auf eine Weise aus, die den Blick auf den fettleibigen, unkontrollierten Mann zu einem richtiggehenden Spektakel macht. Es ist die vielleicht interessanteste Szene des gesamten, zum Teil auch arg drögen Films, weil da etwas filmisch wird, was anders nicht zu erzählen wäre. In einer Kaschemme, Treffpunkt für Männer, die „andersherum“ sind und Jazz hören, setzt sich Gert Fröbe zu seinem Widersacher. Klar ist: Er ist nicht hier wegen der Männer, sondern wegen des Essens. Der Widersacher (Giorgio Albertazzi) kommentiert die Szene für die Zuschauer und seine Begleitung, Ruth Leuwerik in der Rolle der Roten. Die Konstellation ist vor allem deshalb spannend, weil der kontrollierende Blick auf den außer sich geratenden Mann, der vor lauter Essen krampfhaft niesen muss, vom Film selbst ebenfalls als pathologisch entlarvt wird.

In Ladislao Vajdas schweizerisch-deutschem Film Es geschah am hellichten Tag (1958) sind die Sympathien zwar insgesamt deutlich klarer verteilt, Gert Fröbe als Mörder erhält dafür aber einen eigenen Handlungsstrang samt herrischer Ehefrau, sein zwanghaftes Essen und Morden, so könnte man es aus heutiger Perspektive lesen, ist eine Reaktion auf die emanzipierte Frau. Wenn da nicht der von Heinz Rühmann gespielte Kommissar wäre, der als lediger Mann ziemlich manipulativ agiert und für einen freudvoll-ausgeglichenen Film sorgt, dessen bittere und düstere Seiten immer wieder schön hervorbrechen. Fressen darf Gert Fröbe allerdings nur kurz und von der Seite gefilmt, also ohne den frontalen Cumshot, den Käutner so genussvoll inszeniert.

Hier geht es zum zweiten und dritten Teil unserer Locarno-Berichterstattung

Hier geht es zu unserem Text über die diesjährige Locarno Retrospektive „Geliebt und verdrängt – Das Kino der jungen Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963“

Und hier zu unserem Locarno-Podcast

Kommentare zu „Lebende Legenden und ein fressender Gert Fröbe – Locarno 2016 (I)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.