Die schönsten Retrospektivenmomente: Jahresrückblick (3)

Ein paar Tränen im Fernbus, vom Dachboden gerettete Filmkopien, unvollendete Werke in beleuchtetem Saal, sich von hinten anschleichende Offenbarungen: critic.de-Autoren schreiben über ihre schönsten Kino-Zeitreisen des Jahres.

Kitsch auf dem Tablet

Mit kitschigen Romanzen verhält es sich ähnlich wie mit Rosenkohl: Ich weiß, dass es so was gibt, aber wir begegnen uns eigentlich nie. Die kitschige Romanze Die Frau auf der Brücke (La fille sur le pont, 1999) legte aber zwei starke Argumente vor: schwarz-weiße Bilder und eine kurzhaarige, schmalschultrige Vanessa Paradis als Hauptdarstellerin. Trotzdem hatte der Film es nicht leicht mit mir, schließlich lief er unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen: Das Kino war ein Fernbus, die Leinwand ein Tablet, das bei jedem Huckel auf der Autobahn wackelte. Und dennoch – wie diese beiden zerbrechlichen, ja zerbrochenen Seelen einander finden, wieder verlieren und „meant-to-be“-schicksalhaft wiederfinden, das zauberte mir im Finale ein paar Tränen in die Augen. Natürlich ließe sich jetzt durchaus überzeugend argumentieren, dass Regisseur Patrice Leconte stilistisch einige bemerkenswerte Ideen hat. Aber nein, letztlich ist dieser Film doch nichts weiter als eine kitschige Romanze. Eine, die mir sehr gut gefallen hat. Mein guilty pleasure des Jahres.

Martin Gobbin

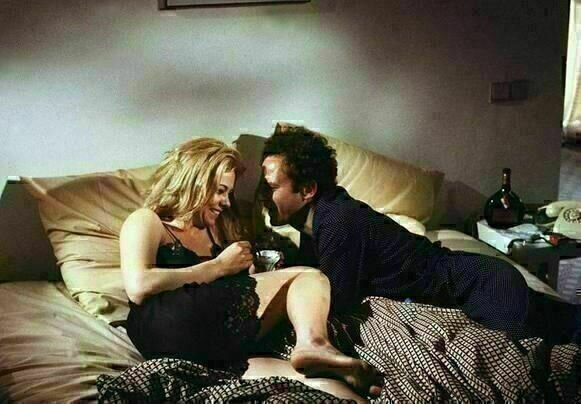

Die schönste Fast-Sex-Szene des Jahres

Locarno hat sich seine Position als ein Mekka der leidenschaftlichen Filmliebhaber nicht zuletzt dank seiner Retrospektiven erarbeitet. Die Bedeutung der Filmgeschichte für das Festival ist immens – kein anderes großes Festival leistet sich heute noch Vergleichbares. Das wird 2016 mit der von Olaf Möller kuratierten 50er-Jahre-Retro vermutlich noch stärker zutreffen als 2015 bei Sam Peckinpah. Aber es finden sich oft dort die schönsten Momente, wo man sie gerade nicht erwartet. Für mich war das die Westernkomödie Abgerechnet wird zum Schluss (The Ballad of Cable Hogue, 1970). Ein düsterer Film, der hart mit dem amerikanischen Traum ins Gericht geht; bei dem ungeachtet aller niederschmetternden Erfahrung ein fröhlicher Ton bleibt, weil die Hauptfigur Cable Hogue stets der Zukunft ins Gesicht lacht, gerade wenn ihm das Schicksal mal wieder ein Schnippchen schlägt.

Zu Beginn droht Cable der Tod in der Wüste, doch ein unerwarteter Wasserfund verändert sein Leben. Denn genau hier, auf der langen Strecke zwischen zwei Orten, ist Wasser sehr begehrt. Als Cable in eine Stadt findet, hat er klare Ziele, doch seine Begierde ist riesig. Der ersten Frau, die er bemerkt, gafft er wie blöd in den Ausschnitt. Humoristisch schneidet Sam Peckinpah zwischen andere Aufnahmen immer wieder solche aus der Perspektive von Cable, die verdeutlichen, dass er die Brüste dieser Frau, einer Hure, nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Dann kommt es zu einer Fast-Sex-Szene von großer Sinnlichkeit: Parallel laufen die zärtlich-ruppige Annäherung beider und deren Verhinderung durch den Wahn des Manns. Als sie im Bett landen, beginnt Cable Stimmen von der Straße zu hören und sich Bilder dazu auszumalen. Plötzlich dreht sich alles nur noch um die Angst, er könnte um seine Zukunft betrogen werden. Denn das will er ja selbst: Betrügen für den Erfolg. Cable läuft, humpelt und reitet davon – um zu erkennen, dass die Gefahr nur in seinem Kopf war. Zwei Begehren sind in dieser Figur tief verankert, die nach Liebe und die nach Erfolg. Klar, was gewinnen wird – das ist die ganze Tragik dieses Western.

Frédéric Jaeger

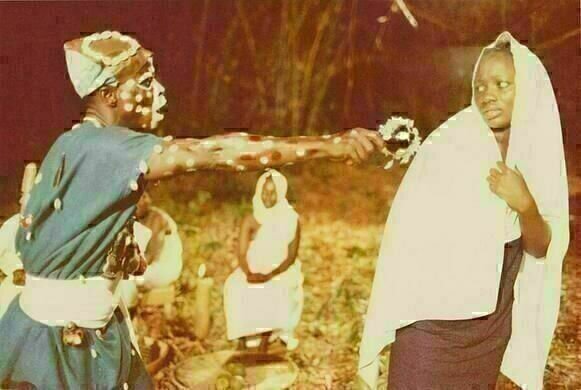

Ein delirierendes Yoruba-High

Amateur-Cinephilie, gegen die alle Profis alt aussehen: Das Filmkollektiv Frankfurt besteht aus inzwischen vier Filmverrückten, die kein eigenes Kino und auch kein eigenes Festival haben, aber trotzdem die vielleicht großartigsten Filmprogramme auf die Beine stellen, die es derzeit in Deutschland zu sehen gibt. Diesen Sommer hatten sie zwei Tage lang, am 31.7. und am 1.8., ins gemütliche Filmforum Höchst geladen und alle überlieferten Filme des nigerianischen Regisseurs Ola Balogun vorgeführt. Gezeigt wurden diese im Bereich des anglophonen afrikanischen Kinos legendären Filme, wie das bei allen Filmkollektiv-Veranstaltungen üblich ist, vom analogen Originalmaterial – das kurz vorher, ebenfalls von einem Filmkollektiv-Mitarbeiter, vom Dachboden der Exfrau des Regisseurs gerettet wurde. Und was für Filme das sind: Keiner gleicht dem anderen, vom im Pariser Exil gedrehten Polit-Slacker-Drama Alpha über das transkulturelle poetische Großprojekt über den Sklavenhandel A Deusa Negra bis hin zu Iron Eagles, einer an Top Gun geschulten Auftragsarbeit für die nigerianische Luftwaffe, ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Dass der letzte und längste Film des Programms, die exzessive politische Seifenoper Money Power, nur zur Hälfte untertitelt war, störte niemand. Im Gegenteil: Wir erlebten da spät in der Frankfurter Nacht ein delirierendes Yoruba-High, das zu meinen schönsten Kinoerinnerungen nicht nur des letzten Jahres gehört.

Lukas Foerster

Tabak, Wein, Nickligkeiten

Im Sprechzimmer: Während der Arzt François seinem Freund Vincent, der gerade einen Infarkt überstanden hat, das Rauchen untersagt, zieht er wie selbstverständlich an einer Zigarette. Nicht nur die Situation an sich, sondern dass ihr weder Figuren noch Inszenierung die geringste Besonderheit zumessen, lässt mich die kulturelle Kluft zum Jahr 1974 spüren, in dem Claude Sautets Film Vincent, François, Paul und die anderen (Vincent, François, Paul …. et les autres) entstand. Gesellschaften an mit Flaschen, Aschenbechern und Speiseplatten bedeckten Tischen sind mir von raren Familienfotos aus dieser Zeit durchaus bekannt, als meine Großeltern etwa so alt waren wie Sautets drei Hauptfiguren und ich selbst noch ein Kleinkind; die Ähnlichkeit liegt weniger im Milieu als in den zeittypischen Farben, Formen und Frisuren – und im Eindruck, die tabak- und weingeschwängerte Luft beim Betrachten der Bilder fast atmen zu können. Filme, die an solche Erinnerungen aus zweiter Hand schon gerade so andocken können, wirken auf mich viel „vergangener“ als solche, die vor meiner Zeit liegen.

Zugleich streift mich leichte Irritation bei dem Gedanken, dass mein eigener Freundeskreis dem von Yves Montand, Michel Piccoli und Serge Reggiani gespielten Endvierziger-Anfangfünziger-Protagonistentrio altersmäßig allmählich schon näherkommt als dem jungen Depardieu, der hier einen Boxer spielt. Paul, der Schriftsteller, der keinen Roman zustande bringt, und der Arzt François, der seine Ideale verraten hat, schaukeln sich in ihren gegenseitigen Sticheleien und Vorhaltungen so lange hoch, bis François beim Tranchieren des Lammbratens explodiert. Und während mein soziologisches Interesse an der spezifischen Befindlichkeit des französischen Bürgertums zu einer bestimmten Zeit nur ein Hintergrundrauschen bleibt, fühlt sich die Art und Weise, wie hier langjährige Freundschaft als ein fortwährend von Nickligkeiten und Idiosynkrasien herausgeforderter Prozess dargestellt wird, über die Kluft hinweg vertrauter an, als mir lieb ist. Der ruhige, unbestechliche, aber nicht unempathische Blick auf Lebensausschnitte von Menschen, verkörpert von legendären Schauspielerensembles und subtil dramatisiert von Phillipe Sardes großartiger Musik, schlägt mich in Vincent … ebenso in seinen Bann wie in den anderen Filmen Sautets, die ich dank der Retrospektive im Berliner Arsenal erstmals auf der Leinwand und größtenteils auch erstmals im Leben sehen durfte.

Maurice Lahde

Höhlenzeichnungen eines ungeschützten Lebens

Das Berliner Arsenal-Kino hat dem portugiesischen Regisseur Pedro Costa im September eine Werkschau gewidmet. Es läuft Haut und Knochen (Ossos, 1997). Verlorene Gestalten wandern durch ein verwaschenes, immergraues Lissabon. Fontainhas – so wird das slumähnliche Viertel genannt, dessen Bewohnern sich Costa immer wieder mit seiner Kamera genähert hat. Das unbedingte Vertrauen, das er auf diese Weise zu seinen Protagonisten aufbauen konnte, spürt man in jedem Bild von Haut und Knochen. So geht die Kamera völlig im Geschehen auf, geisterhaft folgt sie den Streifzügen der Menschen auf der Suche nach Nähe, Geld und Drogen. Und wahrt doch immer ein Pathos der Distanz, sodass die Menschen nie aus- oder bloßgestellt wirken. Sie, die Ausgegrenzten und Ausgenutzten aus den Armenvierteln, bekommen dadurch eine Aura, eine dunkle, menschliche Substanz, die Costas Bilder zu einer übergroßen Rarität werden lässt. Und gleichzeitig wirken sie auf eine undeutliche Art und Weise antiquiert, wie aus einer fast vergessenen Zeit emporgestiegen. Abgenutzte religiöse Artefakte auf Zelluloid, filmische Höhlenzeichnungen eines ungeschützten Lebens.

Johannes Bluth

Der Film als Psychopath

Wenn man in Köln lebt, ist das mit den Retrospektiven so eine Sache. Man kann zwar mehrmals die Woche den Filmclub 813 besuchen, regelmäßig den B-Vergnügungen des „Something Weird Cinema“-Programms frönen, ein paarmal im Monat ins kommunale Filmforum NRW gehen oder sich, sogar kostenlos, die Reihen im Japanischen Kulturinstitut zu Gemüte führen. Aber im Filmclub laufen viel zu selten Originalfassungen, im Filmforum überhaupt viel zu selten alte Filme – schon die geringe Frequenz verunmöglicht hier eine systematische Kuratierung. Die Vorführbedingungen im Kulturinstitut sind dagegen, gelinde gesagt, nicht gerade die besten, und um sich mit den Freuden von „weirder“ Exploitation und Midnight Movies allein zufriedenzugeben, sind die Bildungslücken im Kanonischen noch viel zu groß. Ehrenhafte Engagements stecken hinter all diesen Dingen, aber eine Kinemathek ersetzt es nicht, sodass einem das für viele Kollegen als Selbstverständlichkeit hingenommene Arsenal-Programm noch immer schwer beeindruckt, wenn man es mal in die Hände bekommt.

„Something Weird Cinema“ ist es zu verdanken, dass in dieser vergleichsweise cinephoben Stadt Nicolas Roegs Bad Timing in der Originalfassung und auf Zelluloid gezeigt wird. Ein Film, den ich vor Jahren schonmal gesehen habe, an dessen Handlung ich mich aber kaum erinnern kann. Im visuellen Gedächtnis hat er dafür umso tiefere Spuren hinterlassen: Ein völlig gestörter Art Garfunkel ist mir im Kopf geblieben, der reglose Körper einer blonden Frau, die Straßen von Wien. Als jetzt im Filmhaus die Leinwand bis an den äußersten Rand in die Breite gefahren wird und die 35mm-Kopie durch den Projektor zu rattern beginnt, bin ich direkt wieder gefangen in den Bildern. Die verzweigte Rückblenden-Struktur ist hier weniger ein narrativer Kniff zum Spannungs- oder Distinktionsgewinn, als dass sie die Prioritäten des Films unterstreicht. Destruktive Wunschmaschinen, subtile Machtfantasien, ganze obsessive Psychen durchziehen diese Bilder; die sich langsam zu einem Psychoduell zwischen Cop und Suspect entwickelnde Handlung ist diesen Kräften vollkommen untergeordnet. Garfunkels Psychoanalytiker wird erst im Laufe des Films zum Psychopathen, Roegs Film dagegen scheitert von vornherein an jeder Analyse und gibt sich, vor unterschwelliger Erregung und Aggression vibrierend, dem ästhetischen Nachvollzug der irrationalen Begehrensströme hin. Bad Timing ist nicht ein Film „über“ Eifersucht, den Willen zum Wissen und seine Grenzen, Psychoanalyse etc.. Er scheint vielmehr selbst ein Unbewusstes zu haben. Deshalb ist dies ein Film, den zu beschreiben mich frustriert und der mich an Hartmut Bitomskys staunenden Kritiker-Selbstzweifel erinnert: Wie kann man über etwas schreiben, das man gesehen hat?

Till Kadritzke

Zu viele Geschichten

Ein Abend im kleinen Saal des Arsenal in Berlin. Ein paar Dutzend Zuschauer sind zum „Visionary Archive“-Festival gekommen. Gezeigt wird Footage eines niemals fertig gestellten Films: Viva Sara des sudanesischen Regisseurs Gadalla Gubara. Dessen Tochter Sara – Titelheldin und Hauptdarstellerin des halbdokumentarischen Materials – unterhält sich in charmant angeeignetem Englisch mit Katharina von Schroeder über das, was zu sehen ist. Sound gibt es nicht, das Licht im Saal bleibt an. Das Setting ist familiär, intim fast. Bescheiden, ohne große Gesten und Behauptungen entwickeln die beiden Sprecherinnen allmählich ein Netz aus Bezügen, als würden sie ein jahrzehntelang vergessenes, heillos verknotetes Wollknäuel bedächtig entwirren.

Sara, gehandicapt von Polio, hatte als junge Frau am Capri-Neapel-Schwimmmarathon teilgenommen. 35 Kilometer auf offenem Meer. Davon wollte ihr stolzer Vater, ein gutes Jahrzehnt später, mit Viva Sara erzählen. Als Ansporn und Hoffnung für Mädchen im Sudan, dass alles schaffbar ist. Aber einiges kam dazwischen, ein Diktator zum Beispiel, oder das italienische Fernsehen. Die RAI produzierte 1993 einen Film mit stark abgewandelter Geschichte. Gubara erblindete in sudanesischer Haft. Katharina von Schroeder ist, gemeinsam mit anderen, lange schon in Sudan und Südsudan engagiert. Das Arsenal hat fast den kompletten Nachlass Gubaras digitalisieren können und so einen bedeutenden Filmemacher vor dem Vergessen bewahrt. In Sudan schwimmt fast niemand mehr im Nil, vor allem keine Mädchen.

Inspirierende Verwirrung, ein Überangebot an Anschlussmöglichkeiten: Welchem Pfad folgen? Vielleicht liegt die Poetik des Archivmaterials darin, dass es gegenüber aktuellen Produktionen einen uneinholbaren Vorsprung an Geschichtenreichtum hat: historische Horizonte, geschehene Faktengeschichte, individuelle und kollektive Erinnerungen, unrealisierte vergangene Möglichkeiten und natürlich die zeitlose, im Film versiegelte Poesie der Narration selbst. Doch dieser Reichtum braucht Tatkraft, um zu erscheinen, braucht aktive Zuschauer, um entdeckt zu werden. Dafür nahm ich stellvertretend ein Bild mit nach Hause: Menschen, die in der Wüste schwimmen wollen, against all odds. Übrigens steht das Arsenal-Archiv bald an neuem Ort im ehemaligen Krematorium Wedding allen Besuchern zum Stöbern und Sichten offen.

Nino Klingler

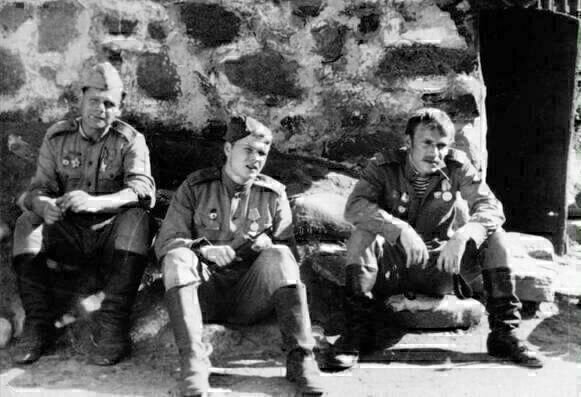

Zauber und Schrecken unerwarteter Momente

Die größten Offenbarungen schleichen sich manchmal heimlich von hinten an. Vor der Retrospektive, die das Berliner Arsenal Marlen Chuzijew gewidmet hat, kannte ich noch nicht einmal den Namen des sowjetischen Regisseurs. Innerhalb einer Woche habe ich dann fast sein gesamtes Werk kennengelernt – eine nicht allzu umfangreiche, aber vielgestaltig wuchernde Filmografie, die sich von der funkelnden Poesie des Sozialistischen Realismus über die Beiläufigkeit des modernistischen Aufbruchskinos bis zu dem altmeisterlichen, aber immer noch bildgewaltigen und experimentierfreudigem Spätwerk schlängelt. Der Zauber von Chuzijews Filmen liegt oft in unerwarteten und irritierenden Momenten, die so intensiv sind, dass man für kurze Zeit zu atmen vergisst. Das können Augenblicke sein, die so ungeheuerlich sind wie die Geistererscheinung in Ich bin zwanzig Jahre alt (Mnje Dwadzat Ljet, 1965) oder so befreiend wie der plötzliche Regenschauer in Frühling in der Saretschnaja-Straße (Wesna Na Saretschnoi Ulize, 1956). Die einprägsamste Szene, die ich gesehen habe, stammt aber aus dem Film Es war im Monat Mai (Byl Mesjaz Maj, 1970). Ohne viel erzählen zu müssen, widmet sich Chuzijew darin einer Gruppe russischer Soldaten, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland von den Strapazen der Schlacht erholt. Bei einem Trinkgelage stoßen die Männer auf den militärischen Sieg an, werden ein bisschen sentimental und begreifen langsam, was da in den letzten Monaten passiert ist. Chuzijew widmet sich diesem tristen, fast ereignislosen Treiben quälend lange. Und dann, bei einem nächtlichen Spaziergang, stolpern die angetrunkenen Männer zufällig in eine Anlage, deren Funktion ihnen zunächst nicht ganz klar ist. Auch ich brauche eine Weile, bis ich merke, dass wir uns gerade im verlassenen KZ Buchenwald befinden. Der Moment, in dem mir das klar wird, jagt mir einen Schrecken ein, wie ich ihn schon lange nicht mehr im Kino erlebt habe.

Michael Kienzl

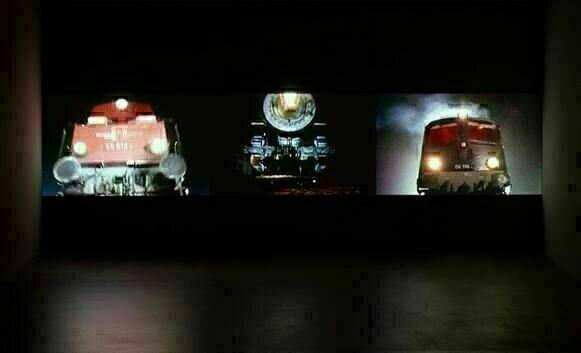

Filmgeschichte erobert sich ihren Raum

Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur besucht. Eines der antizipierten Highlights, das sich auch als solches bestätigen sollte, war eine Werkschau zu Christoph Girardet und Matthias Müller. Sie bestand aus zwei Programmblöcken und einer Gesprächsrunde. Die Found-Footage-Filme des Künstlerduos erscheinen mir als die perfekte Verbindung zwischen den zwei Welten von Langfilm und Kurzfilm. Denn die meisten ihrer Werke konzentrieren sich auf die Arbeit mit Motiven aus der Filmgeschichte. Diese werden meist zeitlich, in Fällen wie Locomotive (2008) aber auch räumlich auf Triple-Splitscreens miteinander in Beziehung gesetzt. Wenn Filmgeschichte nicht die Geschichte der Abfolge einzelner Filme ist, sondern das, was zwischen den Filmen geschieht, dann können die Kurzfilme von Girardet und Müller wohl als eine Art Materialisierung von Filmgeschichte angesehen werden. In der „Masterclass“, dem Werkgespräch, in dem sich die beiden Filmemacher äußerst zugänglich präsentierten, war es auch ein materieller Aspekt, der besonders faszinierte. Fotos aus dem Atelier illustrierten exemplarisch verschiedene Arbeitsschritte. Eine der Aufnahmen zeigte einen großen weißen Tisch, auf dem sich Hunderte von Filmstills ausbreiteten. Dieses an sich nicht besonders spektakuläre Bild führte doch auf eindringliche Weise vor Augen, wie Filmgeschichte in noch recht freier Form aus dem Flüchtigen und Ungreifbaren heraustrat und sich hier offenbar den ihr zustehenden realen Raum eroberte, bevor die Bilder schließlich von den Künstlern in eine bestimmte Anordnung für die Leinwand gefügt werden. Filme, das vermittelt ihr Schaffen, sind keineswegs nur dazu da, für Geschichten Bilder zu schaffen, sondern eben auch dafür, Geschichten zwischen Bildern entstehen zu lassen.

Michael Fleig

Take Me to the River

Seit 2007 präsentiert die US-amerikanische Performance-Künstlerin Vaginal Davis einmal im Monat einen Film im Berliner Arsenal. In der Reihe „Rising Stars, Falling Stars“ lässt sie Klassiker der Filmgeschichte in queerem Licht neu erstrahlen. Zunächst auf Stummfilme bezogen, richtete sich ihre Retrospektive die letzten vier Jahre auf Filme, in denen Musik eine besondere Rolle spielt. Als Abschluss dieser Staffel wählte Miss Davis im September Jonathan Demmes Konzertfilm Stop Making Sense (1984), der die US-amerikanische Artrock-Band Talking Heads (1975–1991) auf dem Höhepunkt ihres Schaffens im Dezember 1983 im Pantages Theater in Los Angeles zeigt. Anders als bei den meisten anderen Filmen dieses Genres gibt es hier keine hektischen Kamerafahrten, keine rhythmisierte Montage. Das Publikum ist nur in Schemen zu erkennen. Stattdessen zu sehen: lange Einstellungen auf die Mitglieder der Band, einzeln oder zu Gruppenbildern vereint, und Bewegungsfolgen von der Bühne, eingefangen von einer mobilen Kamera. Diese zurückhaltende Inszenierung rückt nicht nur Musik und Musiker weiter ins Zentrum. Sie passt auch perfekt zum progressiven Understatement, mit dem die Heads um Sänger und Mastermind David Byrne in den 1980ern den schmalen Grat zwischen coolem Konzept und beißender Kritik an der US-Massenkultur absteckten, auf dem die Gefühlssituation des Einzelnen immer weit prekärer ist, als es die harmonischen Oberflächen der Songs zunächst glauben lassen. Stop Making Sense ist ein Aufruf zur Revolution.

Über einen Teppich aus Licht tritt Byrne vor sein Publikum, schlaksig und ganz in Weiß. Alleine spielt er den wüsten Opener „Psycho Killer“ auf seiner Akustikgitarre und torkelt dabei wie ein fallsüchtiger Irrer über die Bühne. Der Bass dazu kommt aus einem mitgebrachten Kassettenspieler. Hinter dieser nahezu maximal reduzierten Figuration musikalischer Einsamkeit, die das Ende einer zerstörerischen Entwicklung zeigt, wird fleißig an der noch unfertigen Konzertbühne gebaut. Beim zweiten Lied, dem antithetischen „Heaven“, ist Byrne schon nicht mehr allein, Bassistin Tina Weymouth ist bei ihm. Stück für Stück erweitert sich nun die Bühne und mit ihr die Zahl der Akteure, bis beim Umsturz-Hit „Burning Down the House“ die ganze Band mit Background-Sängerinnen und zusätzlichen Instrumentalisten euphorisch in einer neon-blau ausgeleuchteten Kulisse tanzt. Eine knappe halbe Stunde ist da vergangen, und man könnte denken, dass diese mühsam aufgebaute Gemeinschaft nun bis zum Ende Bestand hat – und gemeinsam den Aufstand probt. Doch auf den strukturalistischen Zusammenbau einer Band folgt: ihre Dekonstruktion. Die anderen treten ins Dunkel zurück. Byrne singt fast schüchtern ein Sehnsuchtslied und tanzt in seiner Einsamkeit mit einer Stehlampe – „Home is where I want to be.“ Plötzlich fällt ein hartes Spotlight auf ihn, und er hebt die Hände wie ein evangelikaler Prediger. „Once in a Lifetime“, der ekstatische Höhepunkt des Films, ist eine Hymne gegen Konformismus und Lethargie. Ein Spießer erwacht aus seinem geordneten Leben wie aus einem Albtraum und brüllt sich panisch eine Frage ins Gesicht: „How did I get here?“ Was kann nach dieser existenziellen Verunsicherung noch folgen? Beim nächsten Song ist Byrne von der Bühne verschwunden, und in die Darbietung der anderen mischen sich Funk, Discoläufe und Afro-Beats. Neue Einflüsse für eine Band ohne Leader? Byrne kehrt für das Finale zurück. Nun steckt er in einem absurd übergroßen grauen Business-Anzug und ruft dem Publikum endgültig die Losung all jener zu, die sich nicht anpassen wollen: „Stop making sense!“ Am Ende: noch einmal Gemeinschaft. Doch auch hier trügt der Schein. Die von der ganzen Band wie in einem Rausch gegebene Schlussnummer ist das Klagelied eines an Liebeskummer Verzweifelnden: „Take me to the river, dip me in the water / Washing me down, washing me down“.

Dass Byrne seine Vereinzelung ausgerechnet in der Gemeinschaft einer Gruppe besingt und die Heads ihren Aufruf zum Chaos gerade in einer präzise durchkomponierten Bühnenshow verpacken, verdeutlicht die komplizierte Dialektik von Kunst, die gängige Kategorien aufbrechen will. Davon kann auch Miss Davis ein Lied singen, die Meisterin der präzisen Zügellosigkeit. Seit Dezember zeigt sie Filme mit speziellen Ausstattungsstücken. Schon im Frühjahr wird es zu einem neuen Thema in der Kuppelhalle des Kulturquartiers silent green weitergehen. Dann zwar nur noch quartalsweise, aber sicher umso ausschweifender.

Christian Weber

Kommentare zu „Die schönsten Retrospektivenmomente: Jahresrückblick (3)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.