Wir – Kritik

Home Invasion der Doppelgänger: Auch nach Get Out arbeitet Jordan Peele weiter an seiner Genre-Reflexion über einen Horror namens Amerika. Wir verortet das Grauen exakt zwischen physischem und sozialem Körper.

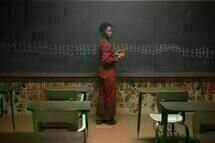

Bilder, die sich nach dem Ikonischen sehnen; nicht nur die goldene Schere, die vom Poster droht, auch und vor allem diese Familie in der Einfahrt, im Halbschatten. Lass Papa mal machen, spricht es aus Gabes (Winston Duke) ganzer Körpersprache; was da draußen vor der Tür steht, ist schließlich eine Familie ganz wie die eigene, und dass dort draußen alle gleich angezogen scheinen, in merkwürdigen einfarbigen Anzügen, dass sie da einfach nur so stehen, ohne sich zu verhalten, während ihre langen Schatten fast schon an der Eingangstür sind, das muss ja nichts heißen. Gabe weiß noch nicht, was der Prolog dieses Films wusste, was die Fahrt ins Ferienhaus, teils aus der Vogelperspektive gefilmt, schon ahnte. Er hat die Alarmglocken nicht gehört, die da bereits schrillten: Vorsicht, Home Invasion coming! Achtung, Funny Games ahead!

Am Kehlkopf schabend

Was da schließlich angreift, spricht als Erstes der kleine Jason (Evan Alex) aus, als das Heim invadiert ist, als die acht zusammen im Wohnzimmer hocken, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, jeweils mal zwei: „Das sind ja wir.“ In Jordan Peeles neuem Horrorfilm Wir (Us) spielen die Hauptdarsteller jeweils eine Doppelrolle, da ihre Figuren sich mit Doppelgängern herumschlagen müssen, die eine Art Ich gewordenes Es ihrer eigenen Persönlichkeit zu sein scheinen. Nur Adelaides Double namens Red (Lupita Nyong’o) kann sprechen, aber wie! Mit einer Stimme, die klingt, als wäre sie seit Jahrzehnten nicht benutzt worden, als würde für die Lautherstellung am Kehlkopf nur geschabt wie mit einer Käsereibe, und das ziemlich unregelmäßig. Und diese Stimme spricht eine Anklage aus, spricht vom eigenen elendigen Leben und vom Leben der anderen, der Familie Wilson, einem Leben mit teuren Klamotten und Ferienhaus und so. Nicht nur die afroamerikanische Familie Wilson, auch die befreundete weiße Familie Tyler wird bald von ihren Doppelgängern abgemurkst, und das Fernsehen berichtet irgendwann von einer Masseninvasion.

Lacan oder Baldwin?

Es ist nicht leicht, über diesen Film zu schreiben, will man es sich einerseits nicht gemütlich machen im Museum des Horrorgenres, andererseits dessen jüngste Sonderausstellung nicht mit Deutungen überfrachten. Beim Prolog, in dem im Jahre 1986 die kleine Adelaide in einem verranzten Spiegelkabinett am Strand von Santa Cruz ihr Doppel sieht, verflochten sich gleich mehrere Referenzrahmen in meinem Kopf. Da war das verdichtete Medley der wichtigen Horrormotive Schock, Spiegelung und Kindheitstrauma. Da war das menschlich-universale Trauma der Selbst- als Fremderkenntnis; das Schild über dem Eingang gebot ja „Finde dich selbst!“, also nur klar, dass uns von drinnen Lacan anschreit: „Ich ist ein anderer!“ Aber da war eben auch der Gang eines schwarzen Mädchens hinunter an einen Strand, wo der weiße Hai lauert. Weil das Trauma der Selbsterkennung eng zusammenhängt mit dem Trauma des Erkennens der eigenen sozialen Position. Vielleicht schreit da also nicht Lacan, sondern erklärt James Baldwin: „It comes as a great shock around the age of five, six, or seven to discover that the flag to which you have pledged allegiance has not pledged allegiance to you.“

Wer ist Wir?

Wir ist in seiner Motivik weitaus offener, man könnte auch sagen diffuser, als es Get Out war, und während Fans, Kritiker und Bloggerinnen in seinem Debütfilm jedes Requisit, das ihnen in die Finger geriet, in um Kohärenz bemühte Lesarten eingemeindeten, scheint man Jordan Peele jetzt beim Wort zu nehmen, sein neuer Film sei nichts weiter als ein Horrorfilm mit einer afro-amerikanischen Familie im Zentrum. Dabei weiß Peele – der schon in seinen Comedy-Formaten nicht nur das auch in Wir schlafwandlerisch gute Timing einübte, sondern sich auch als schlauer Analytiker subtiler Race-Dynamiken hervortat –, dass ein solcher Austausch nicht ohne Bedeutungsverschiebung vonstatten gehen kann.

Gerade die vermeintlich unschuldige Erweiterung des Horrorfilmpersonals um eine schwarze Mittelklassenfamilie, die mit ihrem primitiven Anderen konfrontiert wird, ist notwendig mit Repräsentationsgeschichte aufgeladen. Das instinktgetriebene, kein vernünftiges Wort herausbringende Double von Labertasche Gabe kann kaum abstraktes Monster sein, ohne an jene Zeit zu erinnern, in der diese Figur ein sehr konkretes Monster im Geburtsfilm des US-amerikanischen Erzählkinos war. Und das untergründige Schienennetz, auf das der Film per Texttafel anfangs rekurriert, ist in der US-Geschichte nicht umsonst bekannt als Metapher für die Route entlaufener Sklaven. Ob gewollt oder nicht, rührt Wir somit an recht zentralen Fragen um das Verhältnis von generisch-universeller und partikularer Erfahrung: Wer gruselt sich vor was, was schreit da in uns, und gibt es dieses „Wir“ überhaupt?

Hands Across America

1986 wurde ein solches Wir herzustellen versucht. „Hands Across America“ hieß die größte Menschenketten-Aktion der US-Geschichte, und die kleine Adelaide sieht im Prolog von Wir einen entsprechenden Aufruf im Fernsehen, kurz bevor sie ihre traumatische Entdeckung macht. Die „Verketteten“, wie sie im Film bald heißen, sind eben nicht nur zombieartige Horrorfiguren für den Kanon oder verdrängte Aspekte des menschlichen Selbst, sondern auch die abgestoßene Unterschicht einer Nation, die noch immer den Traum einer meritokratischen Gesellschaft träumt. Das Grauen steckt nicht nur im physischen, sondern auch im sozialen Körper, die Doppelgänger rächen sich nicht nur am jeweiligen Gegenüber, sondern bilden irgendwann eigene Menschenketten, stellen der Fantasie einer Gesellschaft ohne Vergangenheit die Mahnung gegenüber, dass die Vergangenheit nicht hinter sich gelassen, sondern nur in den Boden gestampft wurde, dass es da einen rohen Bodensatz gibt, in dem die Kaninchen nicht vereinzelt in ihren Käfigen hocken und ein Diversity-Panorama bilden, sondern wild herumspringen. Die Grenze verläuft in Wir nicht mehr zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen einer träumenden, farbenblinden und einer anarchischen, rassifizierten Gesellschaft.

Americans?

In diesem Bodensatz, in diesem Untergrund, findet der letzte Teil von Wir statt, mit Scheren, einer düsteren Orchesterversion des Hip-Hop-Klassikers „I got 5 on it“ und einem Showdown zwischen Adelaide und Red, der in seiner Überlagerung von Performance und Todeskampf an Childish Gambinos This Is America-Video erinnert. Überhaupt ist das Schönste an Wir, dass der Film stetig in Bewegung bleibt, dass die möglichen Lesarten dem Horror nicht den Schneid abkaufen, sondern sich derart ineinander verkeilen, dass viszeraler Schock und Suche nach Bedeutung sich gegenseitig intensivieren, ähnlich wie auch die ziemlich guten Gags weniger für comic relief sorgen als fest im Spannungsbogen verankert sind. Die Bewegung hält nicht an, um zu denken, das Denken bleibt vielmehr stetig in Bewegung.

„We’re Americans“, antwortet die blutäugige Red einmal auf die Frage, wer die Verketteten seien, und es passt recht gut zu diesem Film, dass der vermeintlich klarste Satz die Sache nur noch weiter verdunkelt. Denn wie schon Henry James wusste: „It’s a complex fate to be an American.“ Jordan Peele scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, diesem komplexen Schicksal mit der Sprache des Horrorfilms auf den Grund zu gehen, und dass er mit diesem Vorhaben noch längst nicht fertig ist, das ist nicht die schlechteste Nachricht.

Neue Kritiken

Crocodile

Auslandsreise

AnyMart

Allegro Pastell

Trailer zu „Wir“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (20 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.