The Real Estate – Kritik

Das hektische Abstoßen der Herrscherwürde: The Real Estate nutzt Immobilienblase und Wohnungsknappheit auf vage und konfuse Weise als Assoziationsfelder. Dabei ist er von seiner Hauptfigur so bedingungslos fasziniert, dass er sie gar nicht erst richtig greifbar werden lässt.

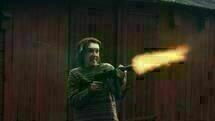

Irgendwann wird dann doch die Machete ausgepackt. Lex hat lange genug zugeschaut, wie seine alte Bekannte Nojet nur auf den Tasten ihres Laptops herumtippt und Onlinevideos anschaut, während er ihr doch so liebevoll einen Topf Dosenravioli zum Abendessen gekocht hat. Also zückt er die meterlange Stahlklinge und hackt minutenlang auf eine leere Pappschachtel ein, wobei ihm die Enttäuschung über Nojets Verhalten in klapprigen Halbsätzen aus dem Mund blubbert. Diese kurze Szene aus The Real Estate ist zwar inhaltlich nicht sonderlich folgenreich, spiegelt aber den grundlegenden Aufbau – und das grundlegende Problem – von Axel Peterséns und Måns Månssons Film wider. Denn auch in ihm wird eine Ausgangssituation entworfen, die, so oft man in ihr auch herumstochert, nie eine wirkliche Dynamik entfaltet, sodass schließlich als einziger Ausweg nur das Kokettieren mit Gewalt übrigbleibt. Aber die lauten Salven eines Automatikgewehres reichen dann alleine auch nicht aus, um eine Atmosphäre des respektlosen Überschwangs entstehen zu lassen.

Die Wirrungen der Thronfolge

Dabei nimmt The Real Estate seinen Ausgang von einer klassischen dramatischen Situation: dem schmerzhaften, chaotischen und unwägbaren Prozess der Thronbesteigung und den unweigerlichen Umwälzungen, nachdem in einem ganz auf die individuelle Herrscherpersönlichkeit ausgerichteten Machtsystem diese Persönlichkeit plötzlich eine andere ist. Nojets Vater ist mit beinahe hundert Jahren verstorben und hat ihr, auch schon in weit fortgeschrittenem Alter, ein mehrstöckiges Mietshaus am Rande der Stockholmer Innenstadt vermacht. Von einem Tag auf den anderen wird Nojet somit in eine Machtposition gedrängt, von der aus sie über die elementaren Lebensbedingungen einer Vielzahl ihr völlig unbekannter Menschen entscheiden kann. Doch diese Machtposition wird in The Real Estate kaum thematisiert oder näher erkundet – der Film durchleuchtet sie nicht kritisch, er berauscht sich nicht an ihr, er stellt sie nicht als eine ungewollte Bürde dar und setzt sich auch nicht mit der konkreten Erfahrung der plötzlichen Machtfülle auseinander. Nojet will ihre Herrscherwürde so schnell wie möglich abstoßen, das Haus so schnell wie möglich verkaufen – aber warum, ob aus finanzieller Notwendigkeit, aus Abneigung gegen ihren Vater, aus Widerwillen gegen die mit dem Besitz verbundene Verantwortung oder aus generellem Menschenhass, das ist dem Film eher egal. Nojets Suche nach einem Käufer – eine Suche, die durch ein ganzes Stockwerk voll illegaler Mietsparteien erheblich erschwert wird – scheint dem Film nur als Gelegenheit zu dienen, allerlei Einzelimpressionen und lapidare Einfälle aneinanderzureihen.

Eine Beschwörung, die ins Leere läuft

Die meisten dieser Impressionen konzentrieren sich auf Nojet selbst, auf die Formen und Linien ihres Körpers: Immer wieder sieht man nur ihr Profil, ihre atmenden Lippen oder einen ihrer akkurat manikürten Finger, die jeweils vor einem dunklen Hintergrund wie zur gesonderten Betrachtung präsentiert werden. Es ist der Tonfall einer Beschwörung, der in diesen Sequenzen angeschlagen wird, doch auch durch mehrmalige Wiederholung wird nicht deutlich, worauf diese Beschwörung genau abzielt und welche transzendenten Eigenschaften dieser Figur denn nun zugeschrieben werden sollen. So hat man schnell das Gefühl, dass ein Faszinosum eher behauptet als tatsächlich erschaffen wird, dass der Film so tut, als reichte ein andächtiger Blick schon aus, um eine eindrucksvolle Figur entstehen zu lassen.

Ein klanglicher Übermut als unverhoffter Ausweg

The Real Estate ist somit von einer doppelten Starre durchdrungen: Der Film weiß selbst nicht so recht, wie er mit seiner dramaturgischen Grundkonstellation umgehen soll, und seine Hauptfigur wird weniger von der beabsichtigten mysteriösen Aura umgeben als von einer melancholischen Trägheit – einer Trägheit, die eben daher rührt, dass man vom Leben keinerlei Glück oder Unglück mehr erwartet. Allein auf der Tonebene tobt sich The Real Estate immer wieder mit freudiger Unbekümmertheit aus: In fast jeder Szene ertönt ein dumpfes Wummern, ein bedrohliches Surren oder ein rotierendes Stampfen, das nicht einfach dezent im Hintergrund bleibt oder auf naturalistische Art und Weise in die im Bild dargestellte Umgebung eingebettet wird, sondern das ungehemmt Raum greifen darf und alles zum Scheppern bringt. So findet der Film sein gestalterisches Zentrum auch in jener Klangkulisse, die eine lange Oralsex-Szene überlagert: Da schlabbert und stöhnt und gurgelt es dann in ungezügelter Laszivität, bis sich zu guter Letzt auch noch ein ausgelassenes Klaviergeklimper hinzugesellt. In der übermütigen Vermischung der Klänge stellt sich hier für einen kurzen Moment jener Tonfall der ironischen Überdrehtheit ein, der an anderen Stellen verbissen erzwungen werden soll – durch Flammeneinsatz und Gesangseinlagen.

Neue Kritiken

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte

Hamnet

Trailer zu „The Real Estate“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (6 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.