Sicario 2 – Kritik

Stefano Sollima macht sich keine Illusionen über den Drogen- und Menschenhandel in den US-mexikanischen Borderlands: In Sicario 2 ist die Welt auf ihre Brutalität reduziert. Mit seinem schonungslosen Blick schont der Film vor allem sich selbst.

Menschen laufen bei Nacht durch die Wüstenlandschaft im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, eingefangen im grellen Lichtkegel eines Helikopterscheinwerfers. Irgendwo anders wird ein Gebetsteppich ausgerollt, begleitet von überhastetem „Allahu akbar“-Gemurmel. Schließlich betreten irgendwo im amerikanischen heartland drei junge Männer mit eigentümlich gewölbten Jacken einen Einkaufsladen, verteilen sich zwischen den Gängen und sprengen sich nacheinander in die Luft. Diese katalogartige Aneinanderreihung von Ikonen des gegenwärtigen Zeitgeschehens, mit der Sicaro 2 einsetzt, wird begleitet und rhythmisch hochgepeitscht von einem wiederkehrenden tiefen und ausgefransten Dröhnen. Die Bedeutsamkeit der einzelnen Bilder liegt für den Film auf der Hand, er muss sie nicht gesondert darstellen oder greifbar machen, er muss sie lediglich mit maximaler klanglicher Kraft in die Köpfe des Publikums hineindrücken.

Maschinen, die sich selbst zerfetzen

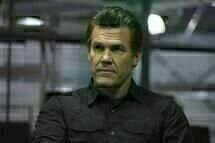

Migration, Drogenhandel, Terrorismus und nationale Abschottung werden in Stefano Sollimas Film zu rein mechanischen Vorgängen, die keinerlei bewusste menschliche Entscheidung eindämmen oder umlenken könnte und die alle, so unterschiedlich sie oberflächlich betrachtet auch sein mögen, nach dem gleichen Prinzip funktionieren: dem der nackten Kraftübertragung. Physische Gewalt wird somit zur einzigen Form, in der die aufeinanderprallenden Kräfte ihre Gegensätze ausgleichen können. Dieses Getriebe soll CIA-Agent Matt Graver (Josh Brolin) im Auftrag der US-Regierung nun zum Erliegen bringen. Denn die mächtigen mexikanischen Drogenkartelle schleusen mittlerweile neben Heroin und Kokain vor allem Menschen in die USA ein – unter ihnen auch islamistische Terroristen. Diese gefährliche Entwicklung soll jedoch nicht auf politischer Ebene gelöst werden, sondern durch einen wiederum rein mechanischen Eingriff. Mithilfe des Söldners Alejandro (Benicio del Toro) plant Graver, die Tochter eines Kartellbosses zu entführen um so einen Bürgerkrieg zwischen den konkurrierenden Drogensyndikaten anzufachen – die einzelnen Antriebsräder sollen ineinander verkeilt werden, bis sich die ganze Maschine irgendwann selbst zerfetzt.

Keine Illusionen, kein Denken

Die brutale Wuchtigkeit, die Sicario 2 in der Darstellung dieser schnell aus dem Ruder laufenden Operation entwickelt, ist eine Zeit lang (beinahe zwangsläufig) mitreißend. Doch bald merkt man, dass die Wucht das einzige ist, was den Film nachhaltig interessiert, und dass er ein wesentliches Merkmal jeder Maschine fast völlig außer Acht lässt: die oft filigrane und unscheinbare Art und Weise, wie ihre einzelnen Elemente ineinandergreifen. Nie wird klar, wie sich Drogenhandel und Menschenschmuggel als komplementäre Phänomene aufeinander beziehen lassen, wie kriminelle Organisationen sich zu quasi-staatlichen Gebilden ausformen konnten oder wie sich die ausufernde Vielfalt militärischen Geräts zu der offenkundigen politischen Ohnmacht verhält. All diese gegenläufigen Momente blitzen bestenfalls in dem ein oder anderen Dialog-Halbsatz kurz auf – in die tatsächliche visuelle Gestalt des Films, in die Erfahrung, die er bereithält, halten sie keinerlei Einzug. Die gestalterischen Mittel des Films sind deshalb von einer so brutalen Wuchtigkeit, weil er die Welt im Grunde allein auf ihre Brutalität reduziert.

Das Problem dabei: Dieser harte, sich illusionslos gebende Blick stellt für sich genommen noch keinerlei eigenständige Erkenntnis dar. Die scheinbare Unpersönlichkeit geschichtlicher und politischer Prozesse, die Unmöglichkeit, sie durch einen eindeutig umgrenzten Willensakt zu verändern, die Undurchsichtigkeit, die aus dem Blickwinkel des Individuums jeder kollektiven Entscheidung anhaftet – all dies sind nicht die Endpunkte einer gehaltvollen Analyse, sondern die ohnehin allseits anerkannten Grundlagen, auf der jedes Nachdenken über derartige Prozesse erst beruhen kann. Sicario 2 tut mit seiner dröhnenden Emphase immer wieder so, als wäre er mit dem Denken bereits am Ende, als hätte er bereits den letzten Kern der Dinge offengelegt – dabei hat er mit dem Denken noch gar nicht richtig angefangen.

Maschinen, die sie selbst sein dürfen

So bleibt von Sollimas Film vor allem ein wiederkehrendes visuelles Motiv in Erinnerung, in dem sich (auf fast schon unerwartete Weise) inhaltliches Interesse und gestalterischer Gestus nahtlos ineinanderfügen: Immer wieder richtet Sicario 2 seinen Blick auf unterschiedliche Fahrzeugkonstellationen, die sich in scheinbar willenlosen und doch komplex ausgeformten Choreografien bewegen. Eine Kolonne gepanzerter SUVs zwängt sich dann wie ein dünner Faden durch das Nadelöhr eines engen Schulhofs. Zwei CIA-Wagen werden unmittelbar nach dem Grenzübergang von einem genau koordinierten Schwarm mexikanischer Polizeiautos eingefasst. Und schließlich fliegen massive Militärhelikopter immer wieder dicht über die Landschaft der mexikanischen Wüste, wie unheimliche Mischwesen, die das Land unter sich in Besitz nehmen können, ohne von seiner tatsächlichen Gestalt eingeschränkt oder behindert zu werden. In diesen Momenten entledigt sich Sicario 2 aller narrativen Zwänge, aller Rückkopplungen an politische Realitäten und der Film wirkt wie befreit – weil die Maschine endlich keine Metapher mehr sein muss.

Neue Kritiken

The Day She Returns

Prénoms

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold

Trailer zu „Sicario 2“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (12 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.