Postcards from London – Kritik

Wie unterscheidet sich das Fleischstück vom Engelsgesicht? Steve McLean entwirft in Postcards from London das Stadtviertel Soho als einen zeitlosen Ort – und lässt eine Gruppe von Sexarbeitern die Kunstgeschichte neu schreiben.

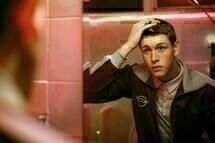

Ein Typ um die 20 stolpert in die leere Toilette einer Schwulenbar im Londoner Stadtteil Soho. Seine Augen und Finger bewegen sich geübt über den Screen des kleinen Wissensapparats, den er in den Händen hält. „Das hier ist kein Job, es ist eine Berufung“, haben die Escort-Boys zu ihm vorher am Tisch gesagt. Nun also, endlich alleine, kann Jim (Harris Dickinson) googeln. „Berufung: das starke Verlangen nach oder die Liebe zu einem Beruf“, liest er leise vor. Die Wörter aus dem World Wide Web scheinen ihn trotz oder gerade wegen ihrer Sperrigkeit zufriedenzustellen. Jim steckt sein Smartphone in die Hosentasche zurück. Während er den Hemdkragen richtet und die Haare vor dem Spiegel zerstrubbelt, wiederholt er mehrmals die Definition. Dann kehrt er zum Tisch zurück. Das Smartphone als treue Informationsmaschine bleibt von da an in Jims Hosentasche und wartet abseits der Blicke auf seinen nächsten Auftritt. Der wird allerdings nicht stattfinden. In dem Soho, in dem Steve McLeans Postcards from London spielt, gibt es eigentlich keine Smartphones.

Ein Mann wie aus einem Caravaggio

Soho ist der Sehnsuchtsort von Smalltown-Boy Jim, den es von Essex nach London verschlägt. Dort lernt er die „Raconteurs“ kennen, eine Gruppe schwuler Sexarbeiter, die sich auf das Gespräch vor und nach dem Koitus spezialisiert haben. In den Unterhaltungen um Begriffe wie Berufung, Begabung und Talent ist kontinuierliche Referenzgröße der Maler Caravaggio. Jim scheint geradezu dessen Bildern entsprungen, meinen die Kunden. Regisseur und Drehbuchautor McLean hat sich bei der Gestaltung des Filmes von Caravaggios Umgang mit Licht (oder auch von Derek Jarmans Biopic Caravaggio von 1986) inspirieren lassen. Die Figuren in Postcards from London sind durch dramatische Hell-Dunkel-Kontraste von ihrer Umgebung isoliert, Ränder und Übergangsräume betont. McLean fragt, in welchen Beziehungen Menschen, Dinge und Wirklichkeiten zueinander stehen. Wie unterscheidet sich das Fleischstück vom Engelsgesicht?

Die harten Trennungen geraten ins Wanken, als Jim irgendwann feststellt, dass er unter dem Stendhal-Syndrom leidet: eine psychosomatische Störung, durch die er bei einer kulturellen Reizüberflutung halluziniert und ohnmächtig wird. Überwältigt imaginiert Jim sich selbst in den Bildern, die er zu betrachten versucht. Wir sehen dann nur die Faszination in Jims Gesicht, die aufgerissenen Augen, seine zitternden Hände, den Körper, den er angesichts des ästhetischen Schocks nicht mehr kontrollieren kann. Bald darauf wird der Kunstmarkt auf Jim aufmerksam, um ihn als Sachverständigen für echte und gefälschte Kunst einzusetzen.

Ort unter Glas

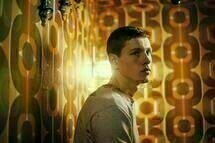

McLean überträgt Jims Suche „nach einer Welt voller Geheimnisse und Möglichkeiten“ in ein Soho der Jetztzeit, das partout nicht in die Jetztzeit passen will. Es handelt sich eher um eine filmische Fantasie der Stadt und ihrer Räume. Soho wird in Postcards from London zu einem von Neonröhren beleuchteten, stylischen Ort unter Glas, der einst wild und aufregend war, es jetzt aber nicht mehr ist. Ein Ort, an dem Zeiten und Menschen nebeneinander her laufen, an dem Caravaggio auf eine Punkmusik der 80er Jahre trifft, die einfach nicht mehr so richtig cool ist. Ein Ort, an dem es Telefone mit Wählscheibe gibt, Informationen ausschließlich aus Büchern kommen und Nummern in Bars noch auf Zettel geschrieben werden. Das Internet als neue Form der Ordnung von Wissen, Wahrnehmung und Subjekten liegt über diesem Soho, bekommt aber nur in der Smartphone-Szene einen kurzen Cameo-Auftritt.

Nicht nur die visuellen Elemente im Bild, auch Gesellschaft und Kunst treten hier als exklusive Systeme in Erscheinung. Die Kamera (Annika Summerson) verlässt nur selten die Innenräume und zeigt die Straßen von Soho. Viele Szenen spielen im Museum, im Atelier und dem Hotelzimmer. Auch in der Bar als eigentlich genuin gesellschaftlichem Ort kommen kaum unterschiedliche Menschen zusammen. Die „Raconteurs“ diskutieren dort zumeist unter sich die großen Fragen: nach der Geschichte und ihrem Platz darin. Im Wunsch nach Repräsentation werfen sie einen anderen Blick auf Künstlerbiografien und ihre Leerstellen, schreiben Geschichte(n) um und weiter, ergänzen sie um homosexuelles Begehren. Wer wird von wem gemalt? Wer sieht wen mit welchem Blick an? An wen oder was wird sich erinnert? Die Dialoge sind dabei mehr Abfrage von Wissen als tatsächlicher Austausch von Gedanken.

Zwischen Nostalgie und Ironie

Zu der Exklusivität der Welten passen auch die Geschlechterverhältnisse des Films. Stets sind es hier Männer, die über Männer sprechen. Männer, die auf Männer schauen. Männer, die Männer anfassen. Männer, die Männer malen. Frauen bleiben in Postcards from London Prostituierte ohne Text, Kuratorinnen mit Brille oder sexy Bardamen, die mal kurz Ärztin spielen dürfen. Auch deswegen wirkt McLeans Film häufig so weit entfernt: Zwar werden die den Film durchziehenden Motive (Kunst/Talent, Genie/Muse, Geschlecht/Identität) durchaus offen als veraltet markiert. Aber was hat es mit der filmischen Wiederaufnahme auf sich? McLean bietet keine eigene Lesart an – sein Film bleibt Hommage. Postcards from London bewegt sich in einem Schwebezustand zwischen Nostalgie und Ironie, unfähig, sich für das eine oder das andere zu entscheiden.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Postcards from London“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (7 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.