Piaffe – Kritik

Das Pferdemädchen als emanzipatorische Fantasie: Ann Orens Film über eine Frau, die als Geräuschemacherin einspringt und dabei das Terrain des Menschlichen verlässt, verbindet Body Horror mit Medienreflexion. In Piaffe müssen das Sehen und Hören erst noch zusammenfinden.

Einem Farnfan müssen die heimlichen Begierden nicht erklärt werden. Dr. Novak (Sebastian Rudolph) weiß Bescheid. Der Flirt, den Eva (Simone Bucio) im Kaiserpanorama bei der automatisierten Bilderschau zur Welt der Gefäßsporenpflanzen aufgegabelt hat, packt gerne an und wickelt die Haare eng um ihren Hals, bis der Druck immer mehr das Atmen erschwert. Zusammen lassen sie sich ein auf das Spiel aus up und down, top und bottom, wo im Ausgeliefertsein die eigentliche Macht sitzt, wenn in Piaffe ausgehandelt wird, wer welchen Schwanz streicheln darf. In ihrem ersten Langspielfilm verbindet Ann Oren eine Erzählung über queere Lust mit Elementen des Body Horror, horse craze und einer gehörigen Portion Medienreflexion.

Das knisternde Feuer der Filmgeschichte

Piaffe ist ein Film der Unterwürfigkeiten, auch weil er sich für Ordnungen interessiert, die er nicht ausschließlich, wohl aber besonders im Feld des Erotischen verortet. Auf verschiedenen Ebenen führt Oren Beziehungen vor, zwischen Menschen, Geschlechtern, weiteren Formen benennbarer Zugehörigkeiten, zugleich zwischen Mensch und Technik, Mensch und Tier, Mensch und Pflanze (die Farne, erinnert Dr. Novak), um sich schließlich die Grundkonstellation des audiovisuellen Mediums Film selbst vorzunehmen. Bei dem Verhältnis von Bild und Ton handelt es sich um eines, das in Piaffe mindestens kompliziert ist. Während der 16-mm-Film knistert, wollen das Sehen und das Hören bei Oren erst noch zusammenfinden (Tonkonzept: Robert Hefter, Sound Design: Danylo Okulov).

Dabei sind die angelegten Verschiebungen in der Wahrnehmung in gewisser Hinsicht berufsbedingt, weil Eva nämlich nicht nur im Kaiserpanorama jobbt, sondern auch als foley artist arbeitet. Die Frau mit den langen, dunklen Haaren, die wenig spricht, übt den Job nur kurzzeitig aus. Sie tritt als Platzhalterin auf. Eingesprungen ist sie für eine Schwester, die nicht da sein kann. Denn Zara (Simon(e) Jaikiriuma Paetau) befindet sich auf Station 155, wo auf das Spaziergehen die Gruppentherapie-Sitzung folgt. Jetzt macht Eva also vertretungsweise die Geräusche für den sentimentalen Antidepressiva-Werbespot, in dem ein Pferd auf der Stelle tritt, als hätte es seit Muybridges chronofotografischen Experimenten nicht mehr aus dem Kino hinausgefunden.

Anpassung und Nachahmung

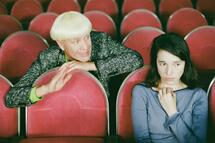

„Hallo, bist du der Sound?“, fragt der prätentiöse Regisseur mit dem platinblonden Topfschnitt (ein ironischer Cameo: Videokünstler Bjørn Melhus), für den die Bilder nun nachvertont werden müssen. Obwohl Eva einen Namen hat, wird sich meistens ohne ihn an sie gewandt. Stattdessen wird sie über die Funktionen adressiert, die ihr, wie im Falle des Topfschnittregisseurs, von der Hochdeutsch sprechenden Umgebung zugeschrieben werden, die immer noch den Ton anzugeben scheint. Eva macht nicht den Sound, sie soll der Sound sein. Und diese Aufforderung zur Verkörperung startet in Piaffe einen beständigen Modus der genauen Beobachtung, des Nachstellens und Imitierens dessen, was um sie herum passiert und tönt.

Das Telefon klingelt, die Uhr tickt, die Schuhe klackern auf dem Weg nach Hause. Beim Starten der Aufnahme im Home Studio piepst das Mikrofon. Evas Zunge schlackert gegen eine Kette, die sie sich selbst umgelegt hat. Die Bewegungen des Körpers, der nicht in den Raum der Anderen passt, wollen genauso untersucht werden wie die Untergründe, auf die die Hände mit den Hälften der Kokosnuss schlagen, damit der perfekte Klang eines Hufschlags entsteht; ein durchaus anstrengender Prozess der empathischen Angleichung, ehe irgendwann ein Schweif aus dem Steißbein wächst und der Körper in Piaffe keine Grenze mehr bildet, die sich aufrechterhalten lässt.

Der horse gaze

Ebenso instabil wie die Haut der Protagonistin kommen die Ränder von Orens Langfilmdebüt daher, das Motive des vorangegangenen Kurzfilms Passage (2020) aufgreift und weiter in ihrer Sinnlichkeit erkundet. Neben dem Umgang mit Ton konzentriert sich Piaffe bei der Transition, die er begleitet, auf die Inszenierung von Licht und Farben (Kamera: Carlos Vasquez). Insbesondere Rottöne begleiten Eva und führen sie durch die Stadt, Farben, die Pferde nicht wahrnehmen können. An die in nahezu jeder Einstellung prominente Farbe gewöhnen sich die Augen beim Schauen, sodass die Aufmerksamkeit für sie vielleicht nicht völlig verschwindet, aber doch gerade in der Anwesenheit die Abwesenheit einer Signalwirkung hergestellt wird.

Am horse gaze zeigt Piaffe auch Interesse, weil Pferde im Dunkeln deutlich besser sehen als Menschen. Das Tanzende, Tänzelnde meint die Kunstgangart der Piaffe in der Reitkunst. Einen Fuß vor den anderen setzt Eva im Club, dessen Techno-Beat sich zunehmend aus der Schummrigkeit löst und in die Berliner U-Bahn schwappt. Tag und Nacht, Frau und Mann, Pferd und Farn: Binäre Kategorien sind nicht von Belang, wenn dieser Film das Pferdemädchen von der belächelten Figur in eine emanzipatorische Fantasie verwandelt und von einem sexuellen Erwachen zwischen Bondage und Dressur, Disziplinierung und Fluchtinstinkt handelt. Was deswegen überrascht, ist die Eindeutigkeit der Montage, die mögliche Parallelen nicht nur subtil nahelegt, sondern ziemlich brachial produziert, sodass Evas Körpertransformation gar nicht so plötzlich daher kommt, wie es den Anschein hat.

Manege frei

Die Deutlichkeit auf der einen Seite geht einher mit Bereichen, die in der Unschärfe bleiben. Denn einerseits legt Piaffe über seine Referenzen nahe, die Geschichte des Films als eine Geschichte der Gewalt zu verstehen – von nichts weniger zeugen das feudale Kaiserpanorama, das die Anschauung einer vermeintlich „exotischen“ Welt ermöglichte, oder halt Muybridges Pferd, mit dessen schwarzem, namenlosen Reiter sich schon Jordan Peeles Nope (2022) als Gedankenspiel befasste. Zugleich nimmt der Film dann selbst doch lieber die Hufe in die Hand und dreht sich in eine andere Richtung, wenn die Bilder rufen, die in jenen „Aquarien der Ferne und der Vergangenheit“ eingesperrt sind, wie es Walter Benjamin mal über die Erfindung von August Fuhrmann schrieb.

Eine unbedingte Lust an der Taktilität und ihrer Übertragung kennzeichnet den Film, der auf eine Reise der Illusionen und Vergnügungen einlädt, Irritationen hervorruft und wehmütige Abschiede an eine Kindheit vorführt. In der Manege von Piaffe gibt es keinen Verfall, nur Attraktionen hält Oren bereit, eine Unruhestifterin im besten Sinne, die programmatisch das Terrain des Menschlichen verlässt, um lieber die Fäden, in die alles verflochten ist, zu untersuchen und an sie anzuknüpfen, kein individuelles Sein, sondern ein gemeinsames Werden zu imaginieren, wo eine Rose wie ein Schwert geschluckt werden kann und ein „Ich liebe dich“ weitaus bedrohlicher klingt als ein Schlag, der den Tod bedeutet.

Neue Kritiken

Silent Friend

Small Town Girl

Der Fremde

Holy Meat

Trailer zu „Piaffe“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (14 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.