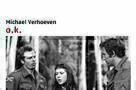

o.k. – Kritik

Als Berlinalesprenger schrieb er Geschichte, im Kino zu sehen war Michael Verhoevens o.k. nur noch selten. Der Film, der vom Vietnamkrieg weitestmöglich abstrahiert erzählt und ein Kriegsverbrechen sehr konkret zeigt, ist nun erstmals auf DVD erschienen.

„Dieses bayrische Vietnamspiel zeigt, wie der Krieg – das Erzübel der Menschheit – selbst anständige Kerle zu Verbrechern macht.“ So heißt es auf einer im DVD-Booklet abgedruckten Anzeige, mit der o.k. (1970) zum Kinostart beworben wurde: „ein böser, aber notwendiger [in riesigen Lettern:] Anti-Kriegsfilm, der die Münchener mobilisiert“. Mobilisiert, im Indikativ, als wäre die erwünschte Wirkung bereits erzielt. Der Film verschwand dann aber recht schnell wieder aus den Kinos. Seine Sprengkraft ist bis heute durch ein Ereignis in Erinnerung, mit dem die Anzeige ebenfalls locken will: „Der Film, der die Berlinale 70 sprengte“. Heute widerspricht Regisseur Michael Verhoeven dieser Darstellung: „Die Berlinale ging nicht an meinem Film zugrunde, sondern an den Lügen des Dr. Bauer“, des damaligen Direktors (dessen NS-Karriere der Öffentlichkeit letztes Jahr bekannt wurde). Wie zwischen Jury, Festivalleitung und Filmemachern der Streit um vermeintlich sabotierte Völkerverständigung, Jury-Zensur und Jury-Leaks eskalierte, bis die Filmfestspiele das bisher einzige Mal in ihrer Geschichte abgebrochen wurden, rekonstruieren Verhoeven und Produzent Rob Houwer in einem entspannt-sinnierenden Erinnerungsgespräch, der DVD als Bonus beigefügt.

Kriegsgräuel als Fernsehunterhaltung

Wer den Film heute im Wissen um diese Ereignisse sieht, wird kaum anders können, als sie in jedem Moment mitzudenken und nachzuvollziehen versuchen. Wird sich vielleicht auch spielerisch in einen Zuschauer versetzen wollen, den o.k. seinerzeit adressieren (aufrütteln, ärgern, veralbern, ganz sicher nicht umschmeicheln) wollte. Gar nicht so leicht, wie Verhoevens ebenfalls beigegebener Kurzfilm Tische (1969) zeigt, der o.k. voranging. Wie hier Bilder von Tischen in allen Formen und Größen mit Aufnahmen vietnamesischer Kriegsgräuel gegengeschnitten werden, erzeugt auch heute eine irritierende Spannung. Welcher Zorn in dieser Montage vibriert, dürfte unmittelbarer spürbar gewesen sein, als im Vorfeld der Pariser Friedensgespräche gerade endlos über die angemessene Form der Verhandlungstische gestritten wurde, während das Gemetzel in Vietnam weiterging.

o.k. interveniert also in eine Zeit, in der Bilder wie die in Tische noch „allabendliche Fernsehunterhaltung“ (Verhoeven) waren, in der sich auch in der Bundesrepublik Deutschland Unterstützer des US-amerikanischen Krieges und Protestbewegung unversöhnlich gegenüberstanden. Bei heutiger Sichtung hat man einen der meistausgedeuteten Konflikte des 20. Jahrhunderts im Hinterkopf, die Vorstellungen von diesem Krieg nicht zuletzt gespeist von einer einschlägigen Kino-Ikonografie. In deren Tradition etwa Brian De Palmas Die Verdammten des Krieges (Casualties of War, 1989) steht, der sich der gleichen realen Begebenheit annahm wie o.k.: des sogenannten Incident on Hill 192, bei dem im November 1966 ein Trupp US-Soldaten die junge Vietnamesin Phan Thi Mao kidnappte, vergewaltigte und ermordete. Bei De Palma ist das ein mit immersiver Wucht daherkommendes Traumatherapie-Drama, ganz aus der Perspektive des als Entlastungsfigur fungierenden, von Michael J. Fox gespielten Soldaten Erickson erzählt, der sich an der Tat nicht beteiligt und die Gruppe gemeldet hat. In einer ziemlich schamlosen Schlusssequenz bekommt er von einem Lookalike des Opfers, dem er in San Francisco im Zug begegnet, tröstend versichert, dass der Albtraum nun vorüber sei.

Osterruhe an der Front

Im größtmöglichen Gegensatz begegnet man mit o.k. einem Film, der sich zu einem Zeitpunkt, an dem der Albtraum definitiv noch nicht vorüber war, das Gewand einer grotesken Militärkomödie gab. In einer doppelten Verfremdung wird der Kriegsschauplatz in dem Schwarz-Weiß-Film nicht nur nach Bayern verlegt, sondern die Handlung zusätzlich von Szenen der Vor- und Nachbereitung gerahmt: Zu Beginn probieren die Schauspieler in der Requisite ihre Uniformen an und stellen sich dem Publikum nacheinander mit Namen, Beruf, Konfession, Personenstand und als „ungedient“ vor, ein heute fast ausgestorbenes, damals wohl noch mit „Drückebergerei“ assoziiertes Wort. Die Atmosphäre ist geschäftig, aber nicht unentspannt. Die 15-jährige Realschülerin Eva Mattes sitzt etwas abseits auf einer Fensterbank: „Ich spiele die Mao.“

Wo der Schauplatz genau liege, heißt es dann in der nächsten Statement-Runde (Regieanweisung: „Etwas mehr den Stil behalten, weniger privat“), wisse man nicht, Vietnam sei fern, „aber unser Vietnam wird Ihnen gefallen“. Dann geht’s dorthin, eine Lichtung in einem Waldstück „hinter Michaels Haus“ (Houwer), eine gerodete, mit gefällten Baumstämmen gesäumte Fläche, auf der das eigentliche Spiel beginnt. Die fünf Soldaten errichten einen Gefechtsstand, auf dem sie dann aber tatenlos herumlümmeln, Karten spielen, Witze reißen, umkreist von Igor Luthers agiler Kamera, manchmal in Großaufnahmen eingefangen. Vom Krieg ist dank einer vereinbarten „Osterruhe“ wenig zu sehen, ein vereinzelt einschlagender Blindgänger kommt von den eigenen Leuten. Clarks (Hartmut Becker) Geplänkel mit einem offenbar nicht minder gelangweilten „Jackson“ am anderen Ende (Codenamen „Kuckuck“ und „Herbstzeitlose“) wird einer der Running Gags des Films, ein anderer die Anspielungen auf das Osterfest, die o.k. dann nach und nach zu einem düsteren Passionsspiel werden lassen.

Rang- und Statuskämpfe

Eingeteilt ist die Handlung in kompakte, kurze Kapitel, deren Namen wie „Phantasie“, „Mensch und Natur“ oder „Osterspaziergang“ in der je folgenden Sequenz in einer Pointe aufgelöst werden. Zu den Zwischentiteln erklingt die immer gleiche, quirlig-psychedelische Synthesizermelodie der Band Improved Sound Limited, ein Ohrwurm, der einem, wohl nicht unbeabsichtigt, schon bald ziemlich auf die Nerven geht. Unterschiedliche Temperamente zeichnen sich schnell ab: der um Autorität bemühte Sergeant Meserve (Friedrich von Thun), der schnauzbärtige Gruppendepp Refe (Wolfgang Fischer), der belesene Außenseiter Erickson (Verhoeven selbst), der auch hier die Sache zugleich am ernstesten zu nehmen scheint, bei einer Marschübung als einziger Tarnfarbe anlegt und meistens den Helm aufbehält. Die Atmosphäre ist von Anbeginn angespannt, auch unterm vordergründig harmlosen Gestichel brodeln Aggressionen, werden Rang- und Statuskämpfe ausgetragen.

Gerade als sich der Sadismus der Soldaten bei einer an Refer durchgeführten Zwangsrasur erstmals Bahn bricht, kommt – zum zweiten Mal im Film, ziemlich genau in der Mitte – Eva Mattes als die „Vietnamesin“ Mao mit Milchkanne am Lenker vorbeigeradelt. Die Soldaten versprechen sich einen Spaß, halten sie an, verhören und drangsalieren sie, zwingen das zunächst arglose, doch zunehmend verängstigte Mädchen zur Nacherzählung ihrer Beichte vom Vortag, werden von der eingestandenen „Unkeuschheit“ angetörnt. Ericksons/Verhoevens Versuche, zu intervenieren, bleiben erfolglos. Und so weit o.k. vorher vom Kriegsschauplatz abstrahierte, so konkret inszeniert und quälend anzusehen ist die nun folgende, nach den Namen der Täter gegliederte Gruppenvergewaltigung. Irritierend ist, dass der Film seine Tonalität eigentlich nicht ändert, aber die Mittel eine gänzlich andere Wirkung bekommen, die agile Kamera mitmischend statt neugierig, das Gefrotzel obszön und brutal statt kalauernd, Diaz’ (Ewald Prechtl) große Augen psychopathisch statt naiv, das Zwischentitel-Gedudel geradezu höhnisch. Hier kippt nichts um; die dumpfe Gedanken- und Empathielosigkeit, in der die Figuren längst vorher brüteten („Gedanken? So was gibt’s bei uns net“), bekommt nur eine Gelegenheit, ihre Inhumanität zu zeigen.

Gegen deutsche Zustände

Nicht nur der Berlinale-Jurypräsident George Stevens warf dem Film Antiamerikanismus vor. Dabei beschränkt sich die Verwandlung der Schauspieler auf Namen und Uniformen. Die Figuren frotzeln im derben Bayerisch, spielen mit deutschem Blatt Karten, lästern über Clarks Hamburger Herkunft, dozieren über Soleier, einer hat einen Schwager im Alpenverein. Der von einem bärbeißigen Gustl Bayrhammer gespielte Captain Vorst, bei dem Erickson am Ende Meldung macht und der das Verbrechen vertuschen will, schenkt zur allgemeinen Beruhigung erst mal einen Enzian ein, in seinem Büro hängt eine riesige Bayernkarte. Der entfallende tagesaktuelle Kontext lässt den Film womöglich noch stärker als damals als vor allem auch gegen deutsche Zustände gerichtet verstehen. Die gelegentlich gedroschenen Phrasen von der Verteidigung der westlichen Demokratie und der kommunistischen Gefahr waren auch in der BRD an der Tagesordnung, der dümmliche Spott der Soldaten über die komischen vietnamesischen Namen ganz sicher nichts Uramerikanisches. Nicht stillstellbar dafür die düsteren Assoziationen an dreißig Jahre zuvor Krieg führende Deutsche, etwa wenn Clerk es „Ehrensache“ nennt, über den dem ermordeten Opfer entnommenen Goldzahn Schweigen zu bewahren.

Etwas weniger entlastend wirkt die Distanz auf den anderen Vorwurf der zeitgenössischen Kritik, der Film widme sich selbst lieber exploitativ dem Verbrechen als den politischen Kontexten. Die ausgedehnte Vergewaltigungsszene wirkt heute immer noch so abstoßend, wie sie damals wirken sollte, aber kaum mehr „wachrüttelnd“. Und der eingangs zitierte Slogan von den „anständigen Kerlen“, die das „Erzübel der Menschheit“ zu Verbrechern macht, scheint eine ins Anthropologische gehende Stoßrichtung zu bestätigen, nach der, wie Meserve einmal in lapidarer Selbstbeobachtung anmerkt, „der Krieg eben verroht“. Immerhin: Während De Palmas späterer Film bemüht ist, das Verbrechen als Fehler im System hinzustellen („this is not the army!“, ruft Erickson dort einmal), meint in Verhoevens Film einer der Leute von Captain Vorst zu Erickson, man müsse „das System ändern“, damit derlei nicht mehr geschehe. Um aber dann vieldeutig hinzuzufügen: „Und im Krieg ist noch viel mehr System.“

Neue Kritiken

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Bilder zu „o.k.“

zur Galerie (4 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.