Nanga Parbat – Kritik

Die weiße Hölle des Nanga Parbat – Joseph Vilsmaier verpackt in seiner Erzählung vom Tod Günther Messners konservative Gedanken in beeindruckende Bilder.

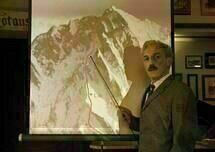

Der Nanga Parbat im pakistanischen Westhimalaya, 8125 Meter über dem Meeresspiegel, damit neunhöchster Berg der Erde, gleicht einem felsgewordenen Opferaltar menschlichen Größenwahns. Glaubt man Berichten erfahrener Bergführer und den Statistiken der Todesfälle, ist der Weg zum Gipfel des „nackten Berges“ eine der entbehrungsreichsten und gefährlichsten Strecken unseres Planeten. Alles an und um ihn ist Superlativ. Zahlreiche Expeditionen bissen sich an diesem Brocken aus Granit und Gneis, der mit der 4500 Meter messenden Rupal-Flanke die höchste Steilwand der Erde bereithält, die Zähne aus. Koryphäen der Hochgebirgsszene fanden dort ihren Tod: 1895 verschwand der Brite Albert F. Mummery, 1934 erfroren Willy Merkl und seine Mannschaft in 7000 Metern Höhe, im Juli 2009 starb die Koreanerin Go-Mi Sun, mit elf Achttausenderbesteigungen eine der erfolgreichsten weiblichen Gipfelstürmerinnen der Geschichte.

Dem Österreicher Hermann Buhl gelang 1953 in einem 40-stündigen Kraftakt die Erstbesteigung, er war alleine vom letzten Höhenlager aus aufgebrochen. Im Jahre 1970 machten sich die Südtiroler Brüder Reinhold und Günther Messner auf, im Zuge einer Expedition Karl Maria Herrligkoffers, des Halbbruders Willy Merkls, als Erste über die Rupalwand zum Gipfel vorzudringen. Was genau am Berg geschah, bleibt bis zum heutigen Tage rätselhaft. Als Reinhold Messner nach mehrtägigem Verschwinden mit schwersten Erfrierungen (ihm wurden sechs Zehen amputiert) gefunden wurde, war er allein. Der jüngere Bruder, Günther, blieb verschollen.

Joseph Vilsmaier verfilmte nun in Zusammenarbeit mit Reinhold Messner die Geschehnisse jener tragischen Tage, über die bis heute Kontroversen herrschen. Hatte Reinhold, aus Ruhmsucht oder Rücksichtslosigkeit, den Bruder geopfert? Oder war er selbst bis an seine Grenzen, und weit darüber hinaus, gegangen, um ihn doch vor dem Tod im Eis zu bewahren? Der Tod Günther Messners ist noch immer Thema öffentlichen Interesses, auch und weil Reinhold zu einer medial und gesellschaftlich nicht unerheblichen Berühmtheit gelangte. Der Verdacht, dass Messner durch die aktuelle Verfilmung der Ereignisse einen Schlussstrich unter die Debatten ziehen und eine Freisprechung von Schuld im Kinosaal erreichen möchte, liegt nahe.

Doch sieht man einmal von diesen Überlegungen ab und wendet sich dem Film als solchem zu, entdeckt man in Nanga Parbat einen späten Vertreter eines fast schon totgeglaubten Genres: des deutschen Gebirgsdramas. Der Kampf Mensch gegen Natur, den der Mensch selbst herausfordert, indem er die Natur in ihren feindlichsten und ureigensten Gebieten aufsucht, die Erfahrung des Erhabenen der Berge, der Beschränktheit und Kleinheit des menschlichen Seins, all diese urdeutschen Gedankenbewegungen bilden die Grundlagen der filmischen Erzählung Vilsmaiers. Da ist beispielsweise jene eigenartige Sprache: Man spricht von Gefolg-, Kamerad- und Seilschaft, Gipfelangriff und Gipfelsieg, Lagern und Todeszonen. Etwas Krudes durchwirkt diese Männerkumpanei, ihre Metaphorik des Krieges und Bezwingens, ihr Gegeneinander und Miteinander. Vilsmaier reflektiert am Basislager des „Nanga“ durch seine Figuren über politische Systeme, über deutsche Tugenden und ihr Verblassen, über Ehrgeiz und Konkurrenz. Der Organisator Herrligkoffer (Karl Markovics) verteidigt Mannschaftsgeist und hierarchische Strukturen, Reinhold (Florian Stetter) ist das Genie am Berg, der Einzelgänger, der nur eins will: als Erster oben sein.

Immer wieder diskutiert das Drehbuch von Nanga Parbat die Problematik, nationale Identität über einen Felsbrocken im entfernten Pakistan definieren zu wollen. Der „Schicksalsberg der Deutschen“ – dazu erklärten ihn die Nationalsozialisten –, er soll ihnen entrissen werden. Doch Vilsmaier begeht einen folgenschweren Fehler: Anstatt ihn zu dekonstruieren, transponiert er den Schicksalsbegriff vom Nationalen ins Individuelle. Nicht mehr die „Deutschen“ projizieren ihr Schicksal auf Gestein, sondern der Stein wird zur Projektion des Schicksals der Messnerbrüder. Und so lautet der markige Werbespruch des Filmes: „Zwei Brüder. Ein Berg. Ihr Schicksal“.

Vilsmaier drehte die teilweise atemberaubenden Panoramaansichten des Berges an Originalschauplätzen, ein ungeheurer organisatorischer wie materieller Aufwand. Demgegenüber stehen die in Studiokulissen und in den Alpen entstandenen Storyelemente. Die Spannung zwischen diesen Bildtypen löst die Montage äußerst eindimensional auf: Panorama – Halbtotale – Panorama. Dieses Schnittmuster dominiert die gesamten Geschehnisse im Himalaya, und es produziert eben jene Gegenüberstellung Mensch – Natur, aus der die alten Mythen der Berge quillen. Wenn der Helikopter über vereiste Flanken streicht, spürt man Vilsmaiers Ehrerbietung dem Berg gegenüber, die von den dezent vergniedelten Gitarrenklängen Gustavo Santaolallas noch unterstrichen wird. Nanga Parbat ist ein Altherrenvergnügen, ein Film für Männer, die in ihre Arbeitszimmer Satellitenaufnahmen der Antarktis hängen und von Bergeseinsamkeit träumen.

Eigenartig bleibt bei all dem jedoch vor allem Messners Beteiligung, passt der Film doch nicht recht zu seinen jüngeren Äußerungen über das Bergsteigen, das er zuletzt immer wieder als „Eroberung des Nutzlosen“ bezeichnete. Denn erobert wird in Nanga Parbat unablässig: die individuelle Freiheit, die Absolution der Schuld, der Zuschauer. „Der Berg ist nur ein Stein, die Gefühle bringen wir dorthin“, sagt Reinhold im Film. Hätte sich Vilsmaier diesen Satz nur etwas mehr zu Herzen genommen. So glüht der „Blaue Berg“ im schmachtenden Blick der Kamera vor Verlockungen, Prüfungen und Abenteuer.

Neue Kritiken

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Trailer zu „Nanga Parbat“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (20 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.