Labyrinth of Cinema – Kritik

Neu auf MUBI: Vier Zuschauer erfahren Kriegsfilme am eigenen Leib. In seiner letzten Regiearbeit feiert der 2020 verstorbene Nobuhiko Ōbayashi das Kino als lustgesteuertes Referenzsystem und Gegenprinzip zum Krieg.

Als Dostojewskij erstmals einen Film sah, soll er laut Labyrinth of Cinema der Meinung gewesen sein, dass sich dieses neue Medium nicht lange wird halten können. Zu sehr würde es der Realität entsprechen. Dem hält der letzte Spielfilm des Regisseurs Nobuhiko Ōbayashi entgegen, dass das Kino schon immer unnatürlich und eigenartig war. Diese Beobachtung wird nicht nur an der entsprechenden Stelle ausgesprochen. Auch die gesamten drei Stunden des Films sind ein wilder Ritt, auf dem Bildebenen, Fiktion und Fakten, Sprache und Schrift ineinander verwoben sind, als gelte es zu verdeutlichen, dass in Filmen im Allgemeinen und in diesem Film im Besonderen alles so hingebogen wird, wie es gebraucht ist. Damit etwa auch ein russischer Autor, der 1881 gestorben ist, schon Filme gesehen hat.

Kriegsfilmgeschichte am eigenen Leib

Die Werke des ehemaligen Experimental- und Werbefilmers Ōbayashi liefen schon immer gegen die Realitätsempfindung seines Mediums Sturm. Die Bluescreen-Hintergründe wurden nie kaschiert, sondern zur grellen Kunstform erhoben, Schnitte und Spezialeffekte so expressionistisch als möglich eingesetzt. Die Geschichten folgten lieber Zeitsprüngen, Metaspielereien und ihrer eigenwillig mäandernden Logik. Sein vor Künstlichkeit und tolldreisten Ideen strotzender Horrorfilm Hausu (1977) erlangte den nachhaltigen Ruf einer höchst unterhaltsamen Seltsamkeit, auch im Westen ist dieses Nischenprodukt ohne größere Probleme verfügbar.

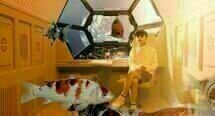

In Labyrinth of Cinema nun steht ein kleines Kino vor der Schließung. In der letzten Nacht wird ein Marathon an Kriegsfilmen vorgeführt, die von den Zeiten der Samurais in mittelalterlichen Bürgerkriegen bis zum Zweiten Weltkrieg reichen. Die Produktionszeit des gezeigten Programms spannt sich von der Zeit der Stummfilme bis zur Jetztzeit der Handlung. Vier Zuschauer werden dabei in die Filme gezogen und durchleben die Abbilder der japanischen Geschichte als auch die stilistischen Veränderungen am eigenen Leib. So ungefähr könnte der rote Faden der Handlung zusammengefasst werden.

Euphorisch wie Dagobert Duck

Nur wird es zur konzentrierten Aufarbeitung von (Film-)Geschichte, die diese Verkürzung verspricht, nie kommen. Nicht nur springen die vier Einsteiger höchst assoziativ durch die Kriege, nicht nur bleibt die Abarbeitung an der Entwicklung des Mediums rudimentär, auch sitzt Labyrinth of Cinema der Schalk im Nacken. Rasant werden die Realitäts- und Bedeutungsebenen vermehrt und gewechselt. Rasant wird geschnitten, ebenso rasant Perspektivwechsel, Achsensprünge und Spiegelungen vollzogen. Zwischen dem Gesprochenen gibt es kaum Pausen, die Sprache fällt ineinander und wird dann noch mit Schrift unterlegt.

Es gibt einen außerirdischen Erzähler (Yukihiro Takahashi), der Fanta G heißt. In dessen Raumschiff sieht es aus, als seien fünf völlig disparate YouTube-Videos ineinander gemorpht worden – es ist nur einer der ersten Höhepunkte einer extravaganten Bildersprache. Es gibt Figuren, die Mario Baba oder Frantz Kapra heißen. Ōbayashi hat einen Auftritt als John Ford. (Film-)Geschichte ist kein Untersuchungsobjekt, sondern ein lustgesteuertes Referenzsystem. Statt aufzuräumen, wird alles auf einen Haufen geworfen und mit der Euphorie eines Dagobert Duck durchschwommen, der eine neue Trillion in seinem Geldspeicher unterbringen konnte.

Filme wie Schneekugeln

Doch das Durcheinander ist keinesfalls wahllos. Historisch bilden toxisches Soldatentum und Kriegsverbrechen wiederkehrende Motive. Der Atombombenabwurf auf Hiroshima wird zum Gravitätszentrum. Während sonst alles schnell über uns kommt und vorbeifließt, scheint sich der Film hier mit Armen und Beinen gegen das Geschehen dieses Ereignisses zu wehren. Voller Sentimentalität tastet er sich langsam zum Unvermeidbaren vor. Zudem scheitern drei der vier Figuren auf der Odyssee durch die Filme wiederholt daran, die vierte vorm Tod zu retten. Krieg ist sichtlich Trauma, in dem etwas in einem verloren geht.

In seinem vorherigen Film Hanagatami (2017) wandte Ōbayashi seinen Blick auf eine verlorene Generation, die ihre Jugend erlebte, während der Zweite Weltkrieg am Horizont aufzog. In einer abgeschotteten Parallelwelt entwich das Leben langsam aus den Protagonisten. Sie starben weniger durch den Krieg selbst, der kaum Lebensrealität der Figuren wurde, sondern daran, dass ihre Welt ihnen nichts bot, das sie am Leben hielt. Krankheit, Inzest und Suizid warteten unter der romantischen Verträumtheit des Films. Im Wissen darum, dass diese Figuren keine Zukunft haben können, zeigte der Film Geister, die noch Menschen waren. Labyrinth of Cinema teilt mit seinem Vorgänger diese Perspektive auf den Krieg als Zerstörer. In ihrer psychedelischen bis psychotronischen Abschottung gleichen beide Filme Schneekugeln. Nur liegt in der einen alles in einem melancholischen Stillstand, während die andere heftig und unnachgiebig durchgeschüttelt wird.

Naives Denkmal eines tollen Kindes

Bei Hanagatami ist der Krieg, auch in seiner Abwesenheit, eine zerstörerische Kraft. Labyrinth of Cinema ist zu überspannt, um eine vergleichbare emotionale Wucht zu erreichen. Doch tatsächlich geht es weniger um die humanistische Anklage des Krieges als darum, ein Gegengewicht vorzuschlagen und zu preisen: das Kino. Denn dieses Kino gibt den Protagonisten die Möglichkeit, die Dinge nochmal zu durchleben, sie einzuordnen, durchzuarbeiten, sie auf Distanz zu halten. Die Geschichte wird wiederholt, aber in transformierter Gestalt. Immer wieder stirbt die vierte Person in den Filmen, immer wieder bekommt sie eine neue Chance, lebt in einem neuen Film weiter. Das Kino ist buchstäblich eine Immersionsmaschine, die einen grellen, rettenden Weg durch den Horror bietet.

Mit seinem assoziativen Sturm ist Labyrinth of Cinema immer wieder kurz davor, Essayfilm zu werden, gleicht so einem anderen Werk, dass sich ausgiebig dem Kino widmet: Jean-Luc Godards Histoire(s) du cinéma (Geschichte(n) des Kinos, 1988-1998). Nur ist der eine in kleinere Happen aufgeteilt, wo der andere einem mit seiner Laufzeit einiges abverlangt. Vor allem ist der eine das Werk eines Regisseurs, dessen Liebe zu seinem Objekt von einer fundamentalen Enttäuschung geprägt ist, während der andere wie ein tolles Kind seinem unnatürlichen Medium, seiner Retterin der Traumatisierten ein naives, groteskes, seltsames Denkmal setzt.

Den Film kann man bei MUBI streamen.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Trailer zu „Labyrinth of Cinema“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (9 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.