Joker – Kritik

Wer über den Joker schimpft, darf von New Hollywood nicht schweigen. Todd Philipps' Batman-Spin-Off nähert sich der Politik der Pointe und bekommt dafür wenig pointierte politische Kritik.

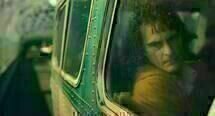

Der Joker lacht, aber anders als die anderen. Das weiß er einerseits schon immer, andererseits bemerkt er es zunehmend, und dieser Film zeichnet diese Zunahme auf, überführt sie in eine Abwärts- und Gewaltspirale, die sich schon in der ersten Einstellung andeutet, in der sich Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) vorm Spiegel zum Clown schminkt, mit seinen Fingern die Mundwinkel zu einem Lächeln hochzieht. Emotionen sind Handarbeit, Affekte sind Gewalt. Irgendwann versteht Arthur nach eigenen Angaben sein Leben nicht mehr als Tragödie, sondern als Komödie, und dann wird’s düster.

Eigentlich ein schlichter Film, im guten wie im schlechten Sinne. Die Origin Story eines der beliebtesten Bösewichte des Comic-Universums als Variation auf New-Hollywood-Krisenfilme und ihren urban realism. Konnten sich auf diese Beschreibung noch alle einigen, sind um Qualität und vor allem politische Haltung des Films recht heftige Debatten entstanden; auf den überraschenden Gewinn des Goldenen Löwen in Venedig folgte vor allem in den USA ein Backlash und eine Debatte um mögliche Auswirkungen, die der Film einerseits auf das politische Klima im Allgemeinen, andererseits ganz konkret auf jene haben könnte, die sich mit einem erniedrigten Clown und seinem Rachefeldzug gerade ganz gut identifizieren könnten.

Rechtspopulistische Unter-, wenn nicht gar Obertöne wurden Joker und seinem Regisseur Todd Phillips vorgeworfen, Stephanie Zacharek bezeichnete Protagonist Arthur als potenziellen Schutzheiligen der Incel-Kultur, Richard Brody wies auf problematische Race Politics des Films hin, und vielerorts fragte man sich, ob brutale Gewalt und Selbstjustiz-Katharsis in einem Blockbuster denn wirklich nötig seien in diesen Zeiten. Dann noch Meldungen jenseits der Filmkritik: Angehörige der Opfer des Kino-Massakers von 2012 (immerhin bei der Premiere von The Dark Knight Rises) fordern die Produzenten auf, für Opfer von Waffengewalt zu spenden; Phillips selbst liefert den Kritikern Futter, indem er behauptet, die extreme Linke klinge ja schon wie die extreme Rechte und man dürfe ja auch überhaupt keine lustige Comedy in dieser „woke culture“ mehr machen (woraufhin einer seiner Darsteller vermutete, er sei vielleicht einfach nur unsensibel); Joaquin Phoenix bricht vorübergehend ein Interview ab, als ihm die Frage nach möglicher Nachahmergewalt gestellt wird.

Einige der Vorwürfe erscheinen dabei mindestens so schlicht wie der Film, manche nachgerade albern. Die Reduktion filmischer Dynamiken auf die gerade verfügbaren Schlagworte politischer Debatten und Codeworte ist ja ohnehin meist wenig erhellend, weil Filme das Politische in Affekte und Fantasien überführen, für die ein begriffliches Instrumentarium nötig ist, das sich nicht im Zählen von Rassismen und Sexismen erschöpft. Das Traurige an diesen Debatten ist nicht einmal unbedingt, dass sich da zwei Parteien unversöhnlich gegenüberstünden, sondern dass Beobachtungen, die der Anfang einer politischen Debatte sein könnten, meist schon für ihr Ende gehalten werden.

Mindestens ebenso falsch wäre es daher, Joker präventiv vor jeglichen politischen Zugriffen zu schützen, nur weil diese mitunter recht ungestüm durchgeführt werden. Einen Film, „on its own terms“, bloß einer Filmgeschichte, nicht aber einer gesellschaftlichen Gegenwart hinzufügen zu wollen, ist vielleicht gerade dann nicht geraten, wenn dieser Film sich derart offensiv anderer „terms“ bemächtigt, mit Motiven hantiert, die ihre eigene Geschichte, ihre eigene Politik haben, innerhalb und außerhalb des Kinosaals.

Den berühmten Nerv hat Regisseur Todd Philips zwar nicht getroffen, weil er sonderlich gut gezielt hätte, sondern weil er eine genügend große Fläche ins Visier genommen hat. Doch so undurchsichtig der Film in seinem konkreten politischen Programm bleibt, Joker will ernst genommen werden. So sehr ihm also die Kontroverse verweigert gehört, um die er womöglich bettelt, so berechtigt bleibt die Frage nach dem politischen Begehren, das ihm zugrunde liegt, nach den Fantasien und affektiven Dynamiken, in die er jene kulturellen Marker übersetzt, die er sich aus Filmgeschichte und Gegenwart holt. Dazu ein paar Beobachtungen auf vier unterschiedlichen Terrains.

Terrain 1: Die New-Hollywood-Connection

Gotham City als New York der 70er/80er, Arthur Fleck als Travis Bickle und Todd Philips als Martin Scorsese, der Taxi Driver und King of Comedy zusammenwirft und guckt, was dabei rauskommt. Kaum ein Text, der nicht erst mal darum kreist, ob genervt oder bewundernd. Fast eins zu eins finden sich manche Einstellungen aus dem erweiterten New-Hollywood-Kanon in Joker wieder, vor allem aus jenem Strang des Seventies-Kinos, in dem beginnende moral panics um urbane Kriminalität mit der zunehmenden Attraktivität New Yorks für die Filmbranche eine durchaus explosive Mischung eingingen. French Connection (Brennpunkt Brooklyn, 1971), Mean Streets (Hexenkessel, 1973), Taxi Driver (1976), das waren Filme, deren neuartiger Realismus in der Rezeption immer auch als endlich schonungsloser Blick auf harte Realitäten verstanden wurde.

Der New-Hollywood-Realismus im Superhelden-Spin-off macht in Joker durchaus erstmal Eindruck und ergibt Sinn: Klar, dass man, versucht man sich den Ursprung des Supervillain nicht als Sturz in die Ursuppe des Bösen, sondern als irgendwie sozial gemacht vorzustellen, schnell bei einer Figur wie Travis Bickle landet. Das erscheint weder als genialer Einfall noch als plumper Diebstahl, der, so war es an vielen Stellen zu lesen, nur daran erinnern kann, wie viel komplexer und besser die zitierten Filme angeblich seien. Als wäre Joker bloßes Zeitsymptom, seine Vorlagen dagegen zeitlose Meisterwerke, als wäre nicht gerade das Verhältnis zwischen den 1970ern, dem Heute und ihren jeweiligen Bildermaschinen interessant.

Also den Dialog zwischen Gegenwart und Seventies vielleicht erstmal in die andere Richtung biegen: Würde Travis in Zeiten der Share Economy noch in jenem ikonografischen New Yorker Taxi seine Dienste anbieten? Wäre er vielleicht tatsächlich eher in einer urbanen Prekarität gefangen, die auch und zunehmend über affektive Arbeit funktioniert? Arthur clownt für einen Hungerlohn, bewirbt auf der Straße Schlussverkäufe, tritt vor krebskranken Kindern auf. Das Lächeln ist Handarbeit, einzig verbliebenes Kapital. „Don’t forget to laugh“, gibt ein Schild Arthur und seinen Kollegen von der „Ha Ha Agency“ auf dem Weg zur Arbeit noch mit. Erst mal verschiebt Joker den Scorsese-Klassiker weniger in Richtung Rechtspopulismus als in Richtung Spätkapitalismus.

Terrain 2: Der Wahnsinn

Kritikerin Pauline Kael erklärte 1973 in ihrer Kritik zu Mean Streets: „Explaining madness is the most limiting and generally least convincing thing a movie can do.“ Joker macht aber zunächst genau das: Er verweigert dem Wahnsinn seine Romantik und ist darin seinen Vorbildern eher voraus. Der rechtschaffene Bürger, der angesichts einer verrückt gewordenen Gesellschaft rechtmäßig durchdreht, dieses Motiv wirkt seit den 1960ern und 1970ern rechts wie links. Faszination am irrationalen Affekt, am vom Über-Ich befreiten Es. „It’s me, without any brains“, erklärte Paul Schrader einst auf die Frage, wie er auf die Figur Travis Bickle kam. Und Ken Keseys 1962 erdachter, am Ende in der Anstalt lobotomierter Einer flog über das Kuckucksnest-Held Randall MacMurphy schien erst mit der Verfilmung von 1975 als New-Hollywood-Method-Actor ganz zu sich zu kommen.

Joaquin Phoenix als Arthur Fleck dagegen mag nach einer absurden Abmagerungskur zwar ein neuerlicher Fall außer Kontrolle geratenen Method Actings sein. Zum Film passt es aber hervorragend, dass Phoenix gänzlich undirected, nur für sich zu spielen scheint. Ein Schauspieler als Fremdkörper in einem Film, der sich zunächst durchaus ernsthaft um einen Fremdkörper im Sozialen dreht. Das unkontrollierte Lachen, dem Arthur immer wieder anheimfällt, ist Folge einer psychischen Krankheit; er trägt eine Karte mit sich herum, die eventuell verstörte Passanten aufklärt: „Forgive my laughter, I have a brain injury.“

Nur mit einem Cocktail aus allen möglichen Medikamenten hält sich Arthur über Wasser, die Therapiestunde im Sozialamt bricht irgendwann wegen Budgetkürzungen weg. Der Wahnsinn scheint hier keinerlei Versprechen auf Transzendenz zu enthalten, markiert nicht mehr den endgültigen Bruch mit der Realität, die bloß den Bach runtergeht, sondern ist von Anfang an Diagnose einer Realität, in der Lächeln Arbeit ist, für depressive Clowns wie für die Care-Arbeiterin, die ihm gegenübersitzt. Wie es über Arthurs unkontrolliertes Lachen heißt: „It’s a condition.“

Terrain 3: Die populistische Fantasie

Wie in Michael Winners Death Wish (Ein Mann sieht rot, 1974) schlägt Arthur in der New Yorker U-Bahn schließlich zurück. Arthur sieht rot, als er von einer Bande privilegierter Wall-Street-Bubis belästigt wird, die Tat macht den Vigilante-Clown berühmt, provoziert sogar einen anti-elitären Aufstand samt Clownsmaske als Erkennungssymbol. Für Richard Brody ist hier weniger die Nähe zu Filmen der 1970er als die Nähe zum realen Vigilante-Mord durch Bernhard Goetz von 1984 augenfällig, der Austausch der damals schwarzen Opfer mit reichen Weißen ein weiteres Beispiel für den Rassismus des Films.

Dafür muss Brody die dramaturgische Funktion dieser Opfer allerdings ignorieren. Denn diese arbeiten für den Unternehmer und Milliardär Thomas Wayne, der bekanntermaßen nicht nur Vater von Bruce Wayne aka Batman ist, sondern auch Bürgermeister werden will. (Sollte die sich derzeit am einfachsten für Allegorien aller Art anbietende realweltliche Figur tatsächlich mal die passendste sein? Verteilen sich hier nicht Trumps monetäre Macht und sein affektiver Reiz schizophren auf zwei antagonistische Figuren?)

Einen Punkt mag Brody trotzdem haben, wenn er beobachtet, dass auffällig viele Figuren in Arthurs sozialem Umfeld nicht-weiß sind: die Sozialarbeiterin, die ihm nicht helfen kann, das Kind, das ihn im Bus erst anlacht, dann vor ihm erschrickt, die schöne Nachbarin, über deren Zuneigung er fantasiert, die Streetkids, die ihn vermöbeln, die Performer im TV während seiner ersten Waffenfantasie. Während Brody das „provocative“, „unexamined“ und deshalb „bewildering“ findet, lohnt hier tatsächlich mal ein Blick ins bildpolitische Repertoire der 1970er.

Im Jahr von Taxi Driver war das US-Kino voll von Filmen, in denen Establishment-Marker und die Subjekte der sozialen Bewegungen der 1960er Jahre fleißig auf die gleiche Seite des Bildes geschaufelt wurden. Während für den weißen Vietnam-Veteranen Travis Bickle der liberale Präsidentschaftskandidat der letzte ist, dem irgendwie zuzutrauen ist, den Abschaum von den Straßen zu waschen, wird der afroamerikanische Apollo Creed in Rocky (1976) vom Big Business gestützt, macht in Network (1976) die narzisstische TV-Executive-Karrierefrau für mehr Ratings gemeinsame Sache mit einer hysterischen Black-Liberation-Aktivistin, bekommt es Harry Callahan im bereits dritten Dirty-Harry-Film The Enforcer (Dirty Harry III – Der Unerbittliche, 1976) nicht nur mit einem neuen Killer, sondern auch mit einer Gleichstellungsbeauftragten zu tun.

Unabhängig davon, was diese Filme im Einzelnen im Sinn haben, vermengt sich im Kino dieser Zeit häufig die Macht eines wie auch immer gearteten „Systems“, spätestens seit den 1960ern Platzhalter-Adressat politischer und ökonomischer Ohnmachtsfantasien, mit der zunehmenden kulturellen Sichtbarkeit materiell noch immer schlechter gestellter sozialer Gruppen. Die Kämpfe um soziale und kulturelle Teilhabe der 1960er werden in ein Establishment integriert, dessen Antagonist nun das krisengebeutelte Subjekt ist, das sich einerseits die gegenkulturelle Transgressionslust aneignet und sich andererseits den „Auswüchsen“ dieser Gegenkultur gegenübersieht. Diese Operation liegt heute rechtspopulistischer Affektpolitik ebenso zugrunde wie verkürzten Gesellschaftsanalysen jedweder politischer Couleur, die meinen, ökonomische und kulturelle Ungleichheit säuberlich voneinander trennen oder gar gegeneinander ausspielen zu können.

Dass Joker also in die Nähe einer reaktionären Politik gerückt wird, die um das Ressentiment des weißen Arbeiters gegen Elite und Minderheiten kreist, liegt vielleicht weniger im Film selbst begründet, der sich für diese Gemengelage wenig interessiert, als in den Bildern des Archives, in dem er wuchert. Die grundsätzliche Vermengung von Krisendiskurs und Transgression und ihre Verteilung auf Körper und ihre sozialen Marker nimmt jedenfalls in den zeitlosen Meisterwerken der 1970er eher ihren Anfang als im kranken Hirn von Todd Phillips. Wer über den Joker schimpft, darf von New Hollywood nicht schweigen.

Terrain 4: Ein bisschen Humor

Wofür sich Joker selbst deutlich mehr zu interessieren scheint und woran er zugleich leidet, ist die Politik der Pointe. Bevor der Clown rot sieht, arbeitet er an einer anderen großen Fantasie: dem Schritt raus aus der Prekarität und rein in die Selbstständigkeit. Comedian werden. Dazu schreibt er bei Stand-up-Abenden mit. In einer King-of-Comedy-Gedächtniseinstellung sehen wir Arthur an einem Einzeltisch, verlässlich an den falschen Stellen lachend, verlässlich die Lacher des Publikums verpassend.

Joker nähert sich diesen affektiven Dissonanzen, der Lücke, die sich zwischen jenen Gruppen ergeben, die der Soziologe Andreas Reckwitz Kulturalisierungsgewinner und -verlierer genannt hat. Dass der Joker seinen großen Gewalt-Auftritt für eine Late-Night-Show vorbereitet, Selbstvergewisserungsmaschine des liberalen Amerikas, ist da vielleicht mehr als nur die Möglichkeit für Robert De Niro, diesmal einen echten King of Comedy zu geben.

Aber Todd Phillips will über diese Lücke nicht nur nachdenken, er will sie schließen, dieses Begehren liegt seinem Film zugrunde, das macht ihn so unbefriedigend. In der Szene, in der Joker schließlich die Grenzen des guten Geschmacks definiert, um sie genüsslich einzureißen, bleibt nach einem grausamen Mord noch ein kleinwüchsiger Ex-Kollege mit dem nun endgültig wahnsinnigen Arthur in der Wohnung. Der Joker erlaubt dem Zwerg zu gehen, aber der kommt nicht an den Türgriff ran, dreht sich deshalb nochmal mit todesängstlich-flehendem Blick zum Joker um.

Die Pointe funktioniert, zugleich wird die Politik der Pointe von der angetäuschten Analyse zur gefährlichen Therapie: Der von Phillips selbst diagnostizierten Entfremdung von der liberalen Unterhaltungsindustrie kann sein Film dann doch nur mit ausgestellter Inkorrektheit begegnen. Vielleicht ist weniger die Vigilante-Ermächtigungsfantasie gefährlich als die Selbstermächtigung zum Humor, der sich endlich traut, auf Kosten anderer zu gehen.

„Es gibt keine Pointe“, sagt Arthur am Ende vor den entsetzten Kameras der Late Night Show, als allen längst klar geworden ist, dass er keine Späße mehr macht. Und damit verschwindet Joker endgültig in einer Bewegung, die sich aus einem langsam ziemlich alten Lied speist: Es gibt nichts mehr zu lachen in dieser Welt. Das meint der Film ernst – und will den letzten Lacher doch auf seiner Seite haben. So steht die Figur des Arthur Fleck am Ende dann vielleicht nicht für Incels, Rassisten und Selbstjustizler – aber eben doch für jene, die es einerseits immer schon und andererseits zunehmend wissen.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „Joker“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (20 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Moinet

"sondern dass Beobachtungen, die der Anfang einer politischen Debatte sein könnten, meist schon für ihr Ende gehalten werden"

Ein wichtiger Satz. Das heißt nämlich, daß die Gemeinsamkeit der Beobachtung, die ja eine unhintergehbare wechselseitige Anerkennung darstellt, verhindert ist, daß Gemeinsamkeit bereits vor jeder intersubjektiven Praxis zum Dissens (und nicht minder folgenreich: Konsens!) umgedeutet ist, daß also die ursprüngliche, eigentliche Gemeinsamkeit, der (freiwillig) geteilte Zugang zu Welt, schon als eigendynamischer Dissens und Konsens in die Welt tritt. Ein Fiasko für noch jede Kommunikation, du Lügner.

1 Kommentar