Highway Queen – Kritik

Neu auf DVD: Bevor Menahem Golan nach Hollywood ging, drehte er in Israel diesen Film über eine austiegswillige Sexarbeiterin. Highway Queen (1971) spielt fast ausschließlich an heruntergekommenen Orten. Doch das Lächeln eines LKW-Fahrers wiegt alles andere auf.

Zwei Frauen, Nachbarinnen, sitzen beim Kaffee und plauschen. Dabei kommt das Gespräch auf ihr Alter. Die eine, Sexarbeiterin Margalit (Gila Almagor), sagt, sie sei 28 Jahre alt. Die Nachbarin (Leah Koenig) mustert sie ungläubig – und gibt ihrerseits an, 35 zu sein, was ebenso eher Wunschdenken zu sein scheint. Mit der Hausfrau und Mutter von drei Kindern sitzt Margalit eine andere Möglichkeit weiblicher Existenz gegenüber. Doch ganz gleich, wie sehr die beiden Frauen die Zahlen auch frisierten: In dem Moment wirkt es in Highway Queen (Malkat Hakvish, 1971) so, als ob beide Lebensentwürfe das Leben aus einem saugen.

Wenigstens Herrin des eigenen Schicksals

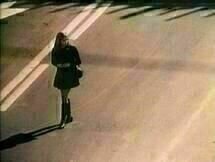

Ihr Alltag verlangt Margalit auch einiges ab. Mal hoppelt sie, von Zirkusmusik unterlegt, über einen Kunden, wobei sie ungeduldig auf die Uhr schaut, mal wird sie von Freiern geprellt. In den Pausen in einem Tankstellenrestaurant lästern die „Kolleginnen“, Margalit werde in ihrem Leben so lange die Beine breitmachen, wie jemand dafür bezahlt. Im Nirgendwo zieht sie die Landstraße entlang und versucht die Perspektivlosigkeit mit zynischem Witz zu ertragen – oder tröstet sich damit, wenigstens die Herrin ihres Schicksals zu sein. In ihrer schäbigen Wohnung erwartet sie keine Ruhe, nur das Geschrei der Kinder von nebenan. Doch dann lernt sie den LKW-Fahrer Arik (Yehuda Barkan) kennen, der sich mit charmantem Lächeln und ganz ohne Aggressivität nach und nach in ihr Herz vorarbeitet. Langsam gewinnt sie die Hoffnung zurück und versucht den Ausstieg.

Highway Queen erzählt keine originelle Geschichte. Auch keine übermäßig überraschende. Margalit ist oft die Letzte, die erkennt oder sich eingesteht, wohin sie sich offensichtlich gerade bewegt. Wenig versöhnlich wirkt der Film aber auch dank dem Inszenierungsstil Menahem Golans. Der effektive Genreregisseur, der in den 1980er Jahren mit seiner Produktionsfirma Cannon Films für Aufsehen sorgen wird, ist 1971 noch weit entfernt. Stattdessen entwickelt Golan, gerade wenn es gilt, Bedrohung und Schmerz darzustellen, fantasievolle, ausgefallene, transgressive Ideen. Wenn ein Zuhälter Margalit beispielsweise bedrängt, für ihn zu arbeiten, dann ist lediglich abwechselnd jeweils ein Auge der hintereinander angeordneten Gesprächspartner zu sehen. Die scheinbar zwangsläufige Vergewaltigung ebenso wie die Offenlegung der traumatischen Vergangenheit Margalites entwickeln sich zu Bilderräuschen.

Das Unglück direkt in die Gene geschrieben

Lediglich am Horizont von Margalits Erfahrung erscheint dagegen ein seltsames Haus, und doch scheint sie wie eine Motte von diesem Ort angezogen. Mehrmals kehrt der Film auf subtile Weise zu diesem Ort zurück, an dem sich der Schlüssel zum Verständnis der Protagonistin findet, durch den ihr – ohne hier zu viel zu verraten – das Unglück direkt in die Gene geschrieben wird. So wenig sie mit dem umzugehen weiß, was das Schicksal ihr bringt, so wenig ist Highway Queen auch darauf aus, ihr Erlösung zu schenken.

Die Stärke des Films liegt nicht so sehr in seiner zeitweisen Extravaganz und seiner Brutalität gegenüber seiner Hauptfigur, sondern viel mehr in seiner Trostlosigkeit und Tristesse. Er spielt ausschließlich in heruntergekommenen Häusern, auf Schrottplätzen und Tankstellen in staubiger Weite. Wenn Margalit Arik in seinem Kibbuz – also in seiner sozialistisch organisierten Siedlung, in der es kein Privateigentum gibt – besucht, dann ist das trotz der Liebe, trotz der lebensfrohen Stimmung, trotz der dort gelebten Solidarität kein utopischer Ort. Auch dort ist das Leben entbehrungsreich mit der harten Arbeit auf Äckern und den dreckigen, provisorischen Behausungen. Und dann ist Arik auch noch verheiratet und hat zwei Kinder. Die Liebe kann sich hier weder verwirklichen noch die Hindernisse beseitigen.

Amos Vogel beschreibt in Film as a Subversive Art mit Begeisterung das Heruntergekommene des Films und erfreut sich auf durchaus dubiose Weise daran, dass er „den Zionisten“ nicht gefallen werde. Einem blinden Patriotismus wird mit diesem Bild Israels sicherlich kein Vorschub geleistet, aber dem Film geht es nicht darum, den Staat zu diskreditieren. Vielmehr wird die Trostlosigkeit für ein melancholisches Gefühl eingesetzt. In all dem Niederschmetternden und in der umfassenden Abwesenheit von Glamour finden sich eben doch die kurzen, unbeholfenen, aber sympathischen Augenblicke der Liebe. Nur Yehuda Barkan einmal lächeln zu sehen mag alles andere aufwiegen. Jedes noch so kurze Gefühl von Zuversicht und Freude wird umso wertvoller, je mehr es der Film in Staub, Ruinen, Leere, Konsum und Zerstörung blühen lässt.

Neue Kritiken

Die Stimme von Hind Rajab

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

Bilder zu „Highway Queen“

zur Galerie (25 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.