High & Low - John Galliano – Kritik

Neu bei Mubi: Selbstfindung eines Napoleons. Kevin Macdonald porträtiert den Modedesigner John Galliano und lässt dabei auch den Pariser Eklat um seine rassistischen und antisemitischen Ausfälle nicht außen vor.

Der Modedesigner John Galliano hat 2011 in einem Pariser Café volltrunken dafür gesorgt, dass sein Name heute kaum noch genannt wird, ohne dass auf seine scheinbar aus der Luft gegriffenen Verbalattacken auf ein am Nebentisch sitzendes Paar Bezug genommen wird. „I love Hitler“, sprach er damals aus, auch „You fucking Asian bastard, I will kill you!“, und ein Lob der Gaskammern. Nun darf ein reumütiger Galliano in einem Dokumentarfilmporträt von Kevin Macdonald erklären, wie es dazu kam. Ebenfalls zu Wort kommen viele, die seinen Werdegang begleitet haben, dazu zählen Geldgeber und Förderinnen wie Bernard Arnault und Anna Wintour, Verflossene, Psychologinnen, Freunde, Kolleginnen, Models wie Naomi Campbell, Kate Moss und Penelope Cruz, und auch ein Rabbi und ein Opfer des Skandals in Paris.

„Wow, amazing, genius, fabulous, beautiful“

Die erste Einstellung von High & Low zeigt Galliano, inzwischen über 60 und recht aufgekratzt, backstage neben einigen Mülleimern sitzend. Die Originalaufnahmen der Äußerungen von oben sind dazwischengeschnitten und markieren gleich, dass dieser Film seinen Star nicht verklären möchte, sondern sich genau dieser skandalösen Episode widmen wird.

Der in der Gegenwart interviewte Galliano verkündet also, dass er alles erzählen wird. Dazu fangen wir aber wirklich am Anfang an, im London der 1980er Jahre, in dem der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Galliano anfangs noch sehr verschüchtert seinen Weg in die Szene findet. Um Mode geht es hier nicht. Galliano selbst erzählt zwar manchmal etwas über Stoffe, Schnitte und Faltenwurf. Von beinah allen anderen hört man aber eher fernsehkonforme Floskeln voller „Wow, amazing, genius, fabulous, beautiful“. Bildlich verschwinden die Haute-Couture-Kleider in hektischen Montagen, die gelungen den Taumel der expandierenden Modewelt von 1980 bis 2010 illustrieren. Dem Spektakel und Glanz der Archivaufnahmen verfällt man nur allzu gern.

Ästhetik und Moral

Zu Beginn wird Gallianos Neuigkeitswert in der Branche jedoch deutlich: Die alten Undenkbarkeiten und Mauern waren noch kräftig genug, um wirkungsvoll eingerissen zu werden. Galliano brachte, wie seine ebenfalls prominenten Zeitgenossen, wieder eine pompöse Theatralik in die Mode, voller historischer und mythologischer Bezüge. Nichts durfte auf dem anderen bleiben, Stoffe wurden umgedreht und zerrissen, Geschlechternormen verloren ihre Bedeutung – und das Publikum wurde auf den narrativ aufgeladenen Shows bisweilen mit Fisch beworfen. Aber das Ganze war dann doch schon so etabliert, dass Margaret Thatcher Galliano die Hand schütteln konnte. Und der Erfolg war durchaus von Dauer. Es folgten glanzvolle Anstellungen bei Givenchy und Dior, jahrzehntelang war der Eindringling aus London einer der Stars in der Pariser Modewelt. Dem Erfolg gesellten sich jedoch ein teuflischer Alkoholismus und mehrere Medikamentensüchte bei.

In Gallianos erster Modenschau „Les incroyables“ (nach den ironischen Dandys des nachrevolutionären Frankreichs) griff er die Mode der Revolutionszeit in spektakulären Posen auf. Der Napoleonfilm von Abel Gance (1927), der Galliano als junger Mann faszinierte, ist durch in High & Low einmontiert, um Entschlossenheit und Triumph, Demut und Niederlage des Designers mit dem Franzosenkaiser zu parallelisieren. Die Begeisterung Gallianos für die Darstellung Napoleons sowie für den Stil des revolutionären Frankreichs trifft einen Punkt: In seiner Mode herrscht der Ästhetizismus über Inhalte, Kontexte und Moral vor. Nicht nur die durch Obdachlose inspirierte Schau „Les clochards“ wurde schon damals als kulturelle Aneignung kritisiert.

Galliano vertritt diesen Ästhetizismus, allerdings nie als durchdachten Standpunkt, eher als naives Spiel. Auch dem Film gelingt es nicht, darüber zu sprechen, was geschieht, wenn die entrückte hohe Mode mit den Ansprüchen der gewöhnlichen Welt kollidiert und wie und ob sich ein Anspruch der Mode auf ihre eigene Sphäre rechtfertigen lässt – ist sie Kunst, Oberklassenprivileg, Avantgarde der Sitten?

Wohin mit der Seelenschau?

Gallianos judenfeindlichen und rassistischen Attacken hingegen lassen sich gewiss nicht diesem Spiel von Ästhetik und Moral zuordnen. Was sie denn dann waren, ist genau die Frage, die zu beantworten so schwerfällt. Galliano betrachtet sich natürlich nicht als Antisemiten, hat im Anschluss den Kontakt zu Vertretern der jüdischen Gemeinden gesucht und manches mehr. Es folgt eine bemühte Analyse der möglichen Beweggründe (spanischer Katholizismus, Misshandlung durch den Vater, Stress, selbstzerstörerisches Verhalten, Alkoholsucht), die freilich an kein Ziel gelangt. Was die Frage aufwirft, was dieser Seelenstriptease soll. Am ehesten läuft es wohl auf die Annäherung an ein Rätsel hinaus: Warum verfällt einer, der diese Überzeugungen mutmaßlich nicht teilt, in genau diese stereotype Art des Hasses, sowie er die Kontrolle über sich verliert?

Wer wie Galliano das Geld, die Zeit, die Mobilität und die Kontakte hat, kann auch aus der Beschäftigung mit dem eigenen Antisemitismus einen hochpersönlichen Selbstfindungstrip basteln, der einen geläutert, weiser und mehr im Reinen mit sich entlässt – growth sagt man heute dazu. Die Geschädigten auf der anderen Seite, die doch beträchtliche Folgen auch vom Prozess- und Medienrummel davontrugen, bleiben im Dunkeln. Dem Film gelingt es hier, ihnen Raum zu geben und zugleich zu veranschaulichen, wie unbarmherzig die Ungleichheiten zwischen ihnen und dem Modestar weiterhin wirken.

Authentisch und intim

Neben dem Dokumentarischen wartet der Film auch mit Neuigkeitswerten auf: Wir sind live dabei, wie Galliano zum ersten Mal realisiert, an wie vielen Abenden seine antisemitischen Parolen tatsächlich dokumentiert wurden. Auch den ersten Besuch bei Dior seit 2011 begleitet die Kamera. Da fließen Tränen, Galliano bereut, gibt Einblick in Aufwachsen, Vaterkomplex, Arbeitsstress und vieles mehr. Alles ist das oder soll das sein, was die Mode nicht ist: authentisch.

Der Zwang zur Intimität, der sich nicht nur in High and Low – John Galliano, sondern auch in vielen jüngeren Musikbiopics, Influencerkulten und Entschuldigungsvideos auf YouTube und TikTok findet, wird immer extremer. Aus der intimen Perspektive lässt sich nicht vom Individuum abstrahieren, und es bleibt das Porträt einer Persönlichkeit, ihrer Psyche und ihrer Beziehungen. In den Hintergrund treten Gesellschaft, Haltungen, Ideen und jede Wertschätzung für das Gekünstelte.

Den Film kann man bei Mubi streamen.

Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

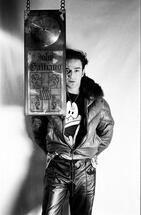

Trailer zu „High & Low - John Galliano“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (9 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Tom Pisa

Galliano erinnert mich in dem Film an Helmut Berger. Vollgesogen mit Selbstmitleid, Größenwahn und emotional. verstopft, mit einem dümmlich hohlen bis kindlich niedlichen Erinnerungspathos an die einst so glorreichen Zeiten.

Der Film zeigt, ohne dies zu kommentieren, gut auf, dass Galliano sich als Opfer nicht als Täter sieht und für die von ihm angegriffenen Personen im Grund nur überheblichen Zynismus ermpfindet. Ein maximaler IQ-Proll, der in die Upperclass katapultiert wurde und dort dennoch nie willkommen war. Gut so. Was für ein Arschloch.

1 Kommentar