Glossary of Broken Dreams – Kritik

Infotainment für die wenigen: Johannes Grenzfurthner nimmt in Glossary of Broken Dreams die linke Debattenkultur auseinander. Und baut dann aus digitalen Ramschbildern autoritäre Kritikansätze auf. Eine Wunschkritik unserer Abonnenten.

Oh, es ist ein hartes Schicksal, schlauer als die anderen zu sein. Ganz besonders in unseren digitalisierten Zeiten. Es drückt auf die Seele, beim heimischen Surfen dem Dummgeschwätz der Horden in Comments und Threads und Vlogs ausgesetzt zu sein. Wer würde es einem krumm nehmen, wenn man irgendwann nicht mehr an sich halten kann? Wenn es rausbricht aus einem, wenn man mal alles richtig stellen, die Comments kommentieren, die Diskurse wieder richtig diskursivieren will?

So erklärt Johannes Grenzfurthner die Genese von Glossary of Broken Dreams, seiner filmischen Generalabrechnung mit den Allgemeinplätzen der vermeintlich linken Netzöffentlichkeit. Er wollte, er konnte das Geschwalle von „Kapitalismus“, „Identität“ und „Meinungsfreiheit“ nicht mehr hören und lesen und machte sich darum gemeinsam mit Ishan Raval daran, die „goldenen Kälber“ der transnationalen Diskurskultur mal allen ein für allemal neu zu erklären. Und das macht er, eineinhalb Stunden lang, in einem vielstimmigen, verschwurbelten, bilderhungrigen und bewusst taktlosen Stream-Of-Angry-Consciousness, der zu gleichen Teilen bebilderter Fanzine-Essay, Pixel-Art, autofiktionaler Spielfilm und musikalisches Varieté ist. Ein bisschen ist das alles wie eine lange Folge der Infotainment-Skits aus The Big Short (Adam McKay, 2015) – ohne den eigentlichen Film.

Die Bilderwelten und Referenzen von GOBD versammeln eine zwar eklektische, aber in sich doch stimmige Mischung aus klassischen Videogames (Pong, LucasArts-Adventures, die Ace-Attorney-Reihe), Trashkino und den lizenzfreien Zonen des Internets: alte Gebrauchs- und Lehrfilme, Info-Cartoons, frühes Stummfilmkino. Das Archiv bedingt die Gestalt, grenzt den Rahmen des kostengünstig Machbaren ein. Die so entstehende DIY-Ästhetik ist in ihrer ausgestellten Selbstbezogenheit gewöhnungsbedürftig und will auf fast aggressive Weise nicht jederfraus Geschmack sein. Generell ist alles etwas angestaubt, der Film mit seinen wilden Schnittfolgen, Overlay-Effekten und Bild-im-Bild-Arrangements ist sehr post-internet, könnte ebenso gut auf YouTube mit ein paar Dutzend Klicks sein Dasein fristen oder in der nächsten Stoscheck-Ausstellung hängen. Sagen wir mal: Wer Vaporwave mag, mag wohl auch diesen Film. Alle anderen haben ein paar Hürden zu nehmen.

Der Bodensatz der Selbstreflexion

Grenzfuthner ist aber nicht nur wütend, sondern er hat auch Moral. Er scheint zu spüren, dass es sich – zumal als weißer europäischer Mann – heutzutage nicht mehr ziemt, mit Wissen zu prahlen. Besser, sich von den eigenen Wahrheiten immer gleich zu distanzieren, die eigene Position zu demontieren, die eigene Meinung in verschiedene Stimmen zu zerlegen. Glossary of Broken Dreams ist so ein nicht enden wollender Reigen der Relativierungen, des doppelbödigen Sprechens, der Logik des Have-Your-Cake-And-It-Eat-Too. Hier werden Text und Bilder und Games und Songs gefressen, verdaut, wiedergekäut, wieder geschluckt, wieder verdaut, bis nicht mehr viel übrig bleibt.

Dafür findet Grenzfurthner auch ein wirklich gutes Bild, wenn er ins Wechselbüro geht und so lange Dollars in Euros in Dollars in Euros in Dollars tauscht, bis am Ende nur noch ein paar Groschen bleiben. Der Markt ist ein Magen. Der Bodensatz der Selbstreflexion, darum geht es hier. Was bleibt übrig, wenn man alles millionenmal durchdacht, im Geist gewendet, verworfen, wieder hervorgeholt hat? Welche Konzepte erklären unsere Welt, und welche verschleiern sie? Welche Bilder zeigen etwas, und welche Bilder verdecken die Wahrheit? Was lenkt ab, und was fokkusiert?

Info und Jux, Ernst und Relativierung, Revoluzzertum und Lamentiererei wechseln sich so ständig ab. Ganz am Anfang zum Beispiel erscheint eine sorgsam auf VHS-Look getrimmte FBI-Warnung, wie sie früher vor Filmen aus der Videothek zu finden war. Da steht dann einerseits, dass man Filesharing liebe (“TPB Forever!”), und andererseits die Bitte, doch über Paypal was zu spenden. Na was jetzt? Forever illegal oder aktuell prekär?

But why?

Leider ist der so entstehende Fluss der einander aufhebenden Messages kein dialektischer. Eine sexistische Sequenz (eine als naiv-linksgrün karikierte Barista bekommt von einer männlichen Stimme Lektionen in kapitalismuskritischer Ökonomie) geht mit der folgenden feministisch gemeinten (eine weibliche „Voice of God“ erklärt einem von unten in den Schritt gefilmten Zocker das Konkurrenzprinzip) keine höhere Einheit ein. Sie stehen einfach hintereinander, oder nebeneinander. Ich habe den Eindruck, dass hier die in die Breite wuchernde, über Hyperlinks verbundende Meinungslandschaft des Internets im linearen Fluss des Films emuliert werden sollte. Ich erlebe aber keinen heterogenen Diskurs, sondern empfange nur mixed messages.

Und ich habe einen Verdacht: Dass es der Film im Schnellfeuerwerk der sich abwechselnden Styles und Positionen absichtlich schwer machen will, mich zu fragen, was ich eigentlich konkret sehe. Warum singen da zwei White Dudes kolonialismuskritische Lieder? Warum steht auf einem Flyer „The Greens: Hugging Trees and Refugees“? Und warum folgen fast alle Erklärsequenzen der gleichen autoritätshörigen Struktur, in der irgendeinem Trottel von einer (gern körperlosen) Stimme mal so richtig die Wahrheit gepredigt wird? Der Film ist kritisch im Gestus, aber er bietet der Kritik nicht den nötigen Raum, nicht die Zeit zur Reflexion – weil er die Arbeit ja selbst übernimmt.

Wenn ich’s nicht politisch verstehe, dann verstehe ich es gar nicht.

Kurzum: Selbstkritik wird hier mit Selbstironie verwechselt. Wer sich so hemmungslos vor der Kamera zur Schau stellt, wer so viele Relativierungen, Widersprüche und Distanzierungen einbaut, die eigenen Marotten so ausbreitet, kann sich doch schwer selbst über den Weg trauen. Damit einher geht eine liebevolle Nähe zum Verschwörungstheoretischen, zum Diagonaldenken und freien Assoziieren – mit der entsprechenden Gefahr hässlicher Ergebnisse. Denn wenn sich alles selbst relativiert, kann man ja auch mal mit reaktionären Ressentiments spielen, sich über Frauen lustig machen oder die klassischste aller verschwörungstheoretischen Figuren rausholen: den geizigen jüdischen Finanzier, hier gegen Ende des Films als Produzent, der dem Regisseur den Geldhahn zudreht und auf Jiddisch flucht („You Shlong!“). In der allerletzten Szene kommt dann noch raus, dass er mit den bösen Alten Göttern aus den Welten HP Lovecrafts paktiert – der ja vor allem in jüngerer Zeit als extrem rassistischer und antisemitischer Autor kritisiert wird. Was soll das schon wieder bedeuten? Wenn ich’s nicht politisch verstehe, dann verstehe ich es gar nicht.

Für einen Film, der das Out of the box-Denken so stark macht und sich formal, inhaltlich und haltungsmäßig so deutlich in einen hegemoniekritischen Zusammenhang stellt, ist das irgendwie schwer verständlich. Aber am schwersten wiegt, dass die eklektische Form selbst die politische Schlagkraft des Films unterminiert, weil er sich so in seiner nerdigen Nahwelt eingerichtet hat, dass er nur zu den Bekehrten predigt. Alle anderen hecheln hinterher oder wenden sich ab.

Neue Kritiken

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Melania

Trailer zu „Glossary of Broken Dreams“

Trailer ansehen (1)

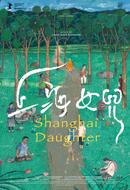

Bilder

zur Galerie (8 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.