Glen or Glenda – Kritik

Streaming-Tipp: In seinem halluzinatorischen, lange Zeit als Trash abestempeltem Regiedebüt Glen or Glenda erzählt Edward D. Wood Jr. von einem Transvestiten und seiner heimlichen Vorliebe für Angorapullover – und verarbeitet darin auch seinen eigenen inneren Kampf

Wie bei einem respektablen Autorenfilmer sind auch die Regiearbeiten, Drehbücher und Romane von Edward D. Wood Jr., gemeinhin als „schlechtester Regisseur aller Zeiten" bezeichnet, von wiederkehrenden Themen und Motiven durchzogen. Bereits sein Spielfilmdebüt Glen or Glenda (1953) versammelt im Kern jene Leitmotive, die Woods Werk bis zu seiner letzten Regiearbeit, dem Pornofilm The Young Marrieds (1972), prägen – zuvorderst der Konflikt mit normativen Geschlechterrollen sowie der Versuch, diese zumindest in Teilen zu hinterfragen oder zu unterlaufen. Das heißt nicht, dass man Wood als progressiven Vorkämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben und trans* Personen idealisieren sollte. Wie er sich heute selbst bezeichnen würde, lässt sich nur vermuten – fest steht jedoch, dass er offen als Transvestit lebte und Teil eines queeren sozialen Umfelds war. In jüngerer Zeit wurde Ed Woods Werk daher von trans* und queeren Filmkritiker*innen neu bewertet, wie beispielsweise von Caden Mark Gardner und Willow Catelyn Maclay in ihrer 2024 erschienen Filmgeschichte „Corpses, Fools and Monsters – The History and Future of Transness in Cinema“.

I Changed My Sex

Glen or Glenda wurde lose inspiriert durch die Geschichte von Christine Jorgensen, die 1952 durch ihre geschlechtsangleichenden Operationen für Schlagzeilen sorgte. Der Film ist ein schwer einzuordnender Genremix aus Melodram, Horror- und Aufklärungsfilm, eine Collage aus gespielten Szenen und Stock-Footage-Material, ein eigenwilliges Plädoyer für Toleranz und doch erkennbar ein Produkt seiner Zeit – streckenweise überraschend progressiv und zugleich immer wieder reaktionär. Für das Drehbuch griff Ed Wood unverhohlen auf sein eigenes Leben zurück: Glens innerer Konflikt mit etablierten Geschlechterrollen spiegelt unmittelbar Woods persönliche Erfahrungen als Transvestit wider.

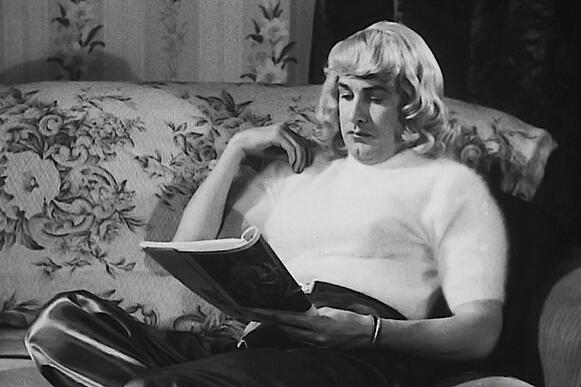

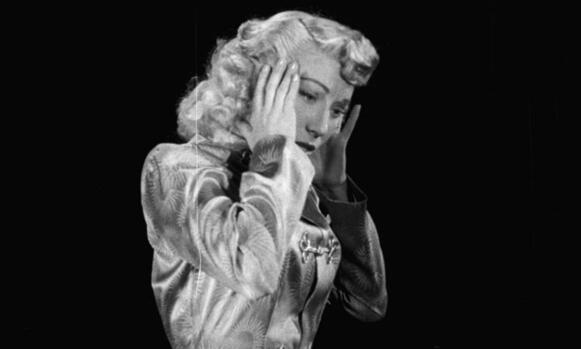

Bevor die eigentliche Handlung des Films einsetzt, erleben wir einen eindrücklichen Monolog des in die Jahre gekommenen und von seiner Drogensucht gezeichneten Horror-Stars Bela Lugosi. Als eine Art Gottfigur sitzt er im Ohrensessel und kommentiert mit starkem ungarischem Akzent das alltägliche Treiben der Menschen: „People. All going somewhere. All with their own thoughts . . . their own ideas. All with their own personalities. One is wrong because he does right. . . and one is right because he does wrong. Pull the strings! Dance to that which one is created for!“ Es folgt der Selbstmord eines Transvestiten namens Patrick/Patricia. Der zuständige Polizeiinspektor Warren (Lyle Talbot) bittet den Psychologen Dr. Alton (Timothy Farrell) um fachlichen Rat. Dieser schildert zwei Fallbeispiele: Zum einen den von Glen/Glenda (unter Pseudonym von Ed Wood selbst gespielt), einem Transvestiten mit Vorliebe für Angorapullover, der mit dem inneren Konflikt ringt, seiner Partnerin Barbara (Dolores Fuller) diese Neigung zu offenbaren. Zum anderen berichtet Dr. Alton von Alan („Tommy“ Haynes), der sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzieht, um fortan als Anne zu leben.

Während Bela Lugosis Szenen außerhalb des eigentlichen Geschehens stehen und eher kommentierenden Charakter haben, sind die zahlreichen aus Stock-Footage-Material zusammencollagierten Einschübe stärker in die Erzählstruktur eingebunden. Eine Vignette ragt dabei besonders heraus: Zu Aufnahmen aus einem Stahlwerk hört man ein Gespräch zwischen den Fabrikarbeitern Jack und Joe über die zunehmende Popularität geschlechtsangleichender Operationen. „Do you realize what would happen if every man in the country that wanted to wear women’s clothes, or felt like a woman, went to their doctors and said they wanted a sex change?“, fragt Joe. Jack antwortet: „Of course. That’s why I say perhaps society should be a little bit more lenient. Maybe society should try to understand them as human beings.“ Die Szene endet scheinbar beiläufig: „Another day done, thank goodness. See ya tomorrow, Jack!“ Je nach Fassung antwortet Jack nun mit einer Frauenstimme: „Yeah, so long Joe. Until tomorrow.“ – und offenbart sich damit selbst als trans* Person.

Toleranz und Laienpsychologie

Doch werden solche Szenen, die von Toleranz und Respekt für vielfältige Identitäten geprägt sind, im weiteren Verlauf des Films dann auch wieder unterminiert: Glens/Glendas Handlungsstrang mündet in einer laienpsychologischen Erklärung von Dr. Alton, dass „Glenda“ nichts als eine Kompensationsfigur war, die Glen erschaffen hat, um den Mangel an Liebe in seiner Kindheit zu beheben. Glen lernt nun allmählich, seine Drag-Persönlichkeit auf Barbara zu übertragen: „Glen has found his mother, his little sister, his wife, and his Glenda all in one lovely package“. Die Erzählung schließt mit der als Happy End inszenierten Vorstellung, Glen habe seine Neigung überwunden und führe nun ein glückliches Leben als „normaler“ Mann an Barbaras Seite.

Im realen Leben und in späteren Werken wollte Ed Wood sich mit einem solchen Kompromiss jedoch nicht mehr zufriedengeben. So ist etwa die Protagonistin der Trash-Perle The Bride and the Beast (1958), zu der Wood das Drehbuch verfasste, eine in Angora gekleidete Frau namens Shirley – der Name von Woods Drag-Persönlichkeit. Shirley verspürt eine starke sexuelle Anziehung zu einem Gorilla und verschwindet am Ende des Films zu einer etwas anderen Hochzeitsnacht mit einem der Primaten in dessen Höhle. Woods Alter Ego Shirley sollte auch darüber hinaus noch immer wieder auftauchen: 1961 ließ er sich für eine Fotostory des Magazins „Letters from Female Impersonators“ als Shirley ablichten und trat in seiner Softcore-Komödie Take It Out in Trade (1970) selbst in Drag auf. Unter seinen Pulp-Romanen finden sich Titel wie „Killer in Drag“ (1965), „Drag Trade“ (1967) oder „Death of a Transvestite“ (1967). Der Name Shirley taucht zudem wiederholt in seinem Werk auf, etwa als Anführerin einer Girl-Gang in The Violent Years (1956) oder als Protagonistin in Orgy of the Dead (1965) und Necromania – A Tale of Weird Love (1971).

Ein verkleideter Traum

Der zweite Handlungsstrang von Glen or Glenda über die geschlechtsangleichende Operation von Alan/Anne nimmt deutlich weniger Raum ein und wirkt eher wie ein Anhängsel, das die Laufzeit des Films auf 70 Minuten strecken soll. Die Geschichte wird ausschließlich aus dem Off durch Dr. Alton erzählt; Alan/Anne hat keine Sprechrolle. Transsexualität wird hier also nicht aus der Perspektive eines Subjekts verhandelt, sondern im Modus der Dokumentation unter medizinischer Aufsicht. Alan/Anne erscheint nicht als handelnde Figur, sondern als klinisches Studienobjekt. Zwar befürwortet Dr. Alton die Entscheidung Alans zur Transition, doch folgt darauf prompt ein paternalistischer Hinweis an die frisch operierte Anne, sich nun recht hübsch zu machen und zu lernen, wie man den Haushalt schmeißt – so wie es zum Leben einer Frau nun mal dazugehört. Die tatsächliche Überwindung zweigeschlechtlicher Rollenvorstellungen bleibt hier also in weiter Ferne.

Die beiden Geschichten von Glen/Glenda und Alan/Anne stehen weitgehend unverbunden nebeneinander, werden jedoch durch eine spiegelbildliche Szene lose miteinander verknüpft: Zu Beginn des Films sehen wir Glenda sehnsüchtig vor dem Schaufenster eines Damenmodengeschäfts stehen. Am Ende steht Anne nach ihrer geschlechtsangleichenden Operation vor einem ähnlichen Schaufenster, nun jedoch im Einklang mit sich selbst. Durch diese Parallelisierung darf Anne zumindest einen Teil jenes inneren Konflikts und jener Selbstsuche für sich beanspruchen, die auch Glen durchlebt hat.

Die zahlreichen Brüche und Einschübe sowie die abrupten Wechsel in Stil und Ton lassen Glen or Glenda am Ende wie einen halluzinatorischen Traum erscheinen. Die Konflikte, die der Film verhandelt, sollten Ed Wood durch sein gesamtes Schaffen hindurch umtreiben – und sind bis heute nicht abgeklungen. Zwar hat sich seit den 1950er-Jahren vieles verändert, die gesellschaftliche Anerkennung unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten hat enorme Fortschritte gemacht. Doch gleichzeitig erleben wir in jüngster Zeit einen Backlash etwa in Form transfeindlicher Politik in Ländern wie den USA oder Ungarn. Scheinbar drängt hier immer wieder ein kulturelles Unbehagen gegenüber geschlechtlicher Nicht-Normativität an die Oberfläche. Glen or Glenda wirkt noch heute wie ein früher Ausdruck dieses Spannungsverhältnisses zwischen dem Wunsch nach Anerkennung geschlechtlicher Differenz und dem oft gewaltsamen Fortwirken normativer Ordnungen. In Sigmund Freuds Traumdeutung heißt es: „Der Traum ist die (verkleidete) Erfüllung eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches.“ Es bleibt zu hoffen, dass dieser Traum eines freien Spiels mit Geschlechterrollen eines Tages Realität wird.

Der Film ist in der Public Domain und kann zum Beispiel hier gestreamt werden.

Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Trailer zu „Glen or Glenda“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (9 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.