Foxfire – Kritik

Ein Missverständnis aus dokumentarischem Anspruch und Spielfilm.

Laurent Cantet mag es metadiskursiv. Spätestens seit Entre les murs (Die Klasse, 2008), einer Romanverfilmung über eine schwer erziehbare Schulklasse in einem Pariser Randbezirk, gibt es bei Cantet ein filmisches Konzept auszumachen, das sich immer wieder in selbstreflexive Schleifen kehrt. Der französische Regisseur kombiniert in der Regel einen knallharten Sozialrealismus, dessen Storylines er sich häufig aus Romanvorlagen holt, mit dem Einsatz von Laienschauspielern. Das weitestgehend freie Spiel seines Casts fängt er am Set mit einer Vielzahl von Kameras ein, um ja keinen Augenblick Authentizität zu verpassen. Dabei nehmen sich Cantets Filme immer wieder selbst in den Blick, steht doch die Frage im Fokus, was allein der Film sieht, wo sonst kein anderer hinschauen kann oder will.

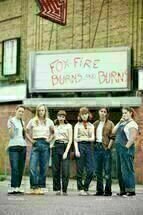

Das bewusste Herausstellen der filmischen Arbeit, das Dokumentarische, dort wo sich eigentlich der klassische Spielfilm breitmachen sollte, findet sich nun noch zugespitzter auch in seinem ersten englischsprachigen Film Foxfire: Confessions of a Girl Gang (Foxfire). An dessen Anfang stellt Cantet eine lose Folge von Erinnerungsbildern, die von einer Schreibmaschine über eine Telefonzelle hin zu sphärischen Aufnahmen eines trostlosen Vororts in Upstate New York reichen. Man könnte diesen Auftakt, in dem die Anwesenheit der Kamera in jedem einzelnen der Bilder spürbar wird, als eine Mediengeschichte lesen, die nacheinander analoges und digitales Zeitalter nachstellt.

Kann man, muss man aber nicht. Denn zuvorderst ist Foxfire dann doch eine Coming-of-Age-Geschichte einer revoltierenden Mädchenbande in den USA der 1950er Jahre. 1993 schrieb Joyce Carol Oates den gleichnamigen Roman, auf dessen Grundlage Cantet in extremer Werktreue seinen Film aufbaut. Im scheinheiligen und patriarchalischen Amerika der Nachkriegszeit gründet die junge Legs wider ihre autoritäre Umgebung einen geheimen Mädchenring mit Namen Foxfire, der nach vereinzelten Protestaktionen gegen die ortsansässige Kleintierhandlung oder den sexistischen Lehrer zunehmend in die Illegalität abdriftet. Oates’ Roman, der auf seine Abfassung immerhin bis in die 1990er gewartet hat, erzählt mit dem Heraufbeschwören eines neuen Zeitalters sozialer Gerechtigkeit, in dem Frauen das Wort führen, letztlich einen Mythos. Doch gerade die Unglaubwürdigkeit des romantisch verklärten Bildes einer Gruppe junger Amerikanerinnen im Teenager-Alter, die sich ein Haus kaufen und plötzlich ihr Leben selbst bestreiten, macht den Roman so interessant: Die Fabel von Gesetz und Sozialmoral lässt sich kritisch nämlich nur dann vermitteln, wenn sie ihren utopischen Charakter nicht völlig über Bord wirft und dabei die notwendige Willkür hinter einem jedem Rechtssystem in den Blick nimmt.

Cantet aber begeht in seiner Verfilmung den Fehler, die visionären Mädchenfantasien seiner Vorlage wörtlich zu nehmen. Die Geschichte wird aus der Sicht von Maddie (Katie Coseni) erzählt, die lange Jahre nach der Begegnung mit Legs und den anderen Mädchen vor den alten Aufzeichnungen ihrer Schreibmaschine aus Jugendjahren zur Chronistin von Foxfire wird. Cantet vergisst jedoch, wie verklärt und unzuverlässig die Erinnerungen an die eigenen Jugendjahre sein können, und so folgt der Film, ohne sie weiter zu hinterfragen, einer Foxfire-Aktion nach der nächsten. Das Ergebnis ist eine sture Nacherzählung, deren Bilder nichts auslassen. Leider nur lässt sich aus diesem penetranten Draufhalten auf den Plot keine kritische Distanz zum Geschehen herstellen. Die Bilder werden verschluckt in dem, was sie zeigen.

Sicherlich punktet Cantet mit seinem Cast aus jungen kanadischen Mädchen, die kaum Schauspielerfahrung mitbringen. Die Androgynität und das rastlose Brennen in den Augen von Raven Adams als Legs zeugen von der Unbedingtheit und radikalen Veräußerung an das, was da noch kommen mag; ein Zug, den man bei Cantets Regiekonzept zu sehr vermisst. Die spröde Intellektualität der Maddie (Katie Coseni), die naive Laszivität von Rita (Madeleine Bisson) und die draufgängerische Entschlossenheit einer Goldie (Claire Mazerolle) machen die Girlgang gerade deshalb so interessant, weil sie im Grunde genommen nichts außer dem Brandzeichen gemeinsam haben, das sie sich zu Anfang des Films als Initiationsritus in die Schulter ritzen.

Als sich gegen Ende die Bande von Foxfire immer mehr aufzulösen drohen und das Geld zum Überleben knapper und knapper wird, schlägt Legs obendrein ein schwarzes Mädchen als Neumitglied vor. Der Rest der Bande lehnt ab, die junge Frau verlässt wortlos das Grundstück. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten, sodass sich der Konflikt schnell in Wohlgefallen auflöst. Es hätte sich gelohnt, derlei Szenen länger zu verfolgen, um aus dem rassistischen Nachkriegsamerika nicht bloß eine weitere Episode im Abenteuerland von Foxfire zu machen. Cantet staffiert dagegen lieber fein aus, scheint fast krampfhaft nach dem bestmöglichsten 1950er-Jahre-Set zu suchen und dreht schließlich einen Kostümfilm. Dabei hätte das Spiel der Mädchen aus Cantets künstlich aufgepeppter Familienalbum-Ästhetik problemlos ein differenziertes Gesellschaftstableau machen können.

Neue Kritiken

Die, My Love

Yes

Peter Hujar's Day

Sehnsucht in Sangerhausen

Trailer zu „Foxfire“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.