Den Menschen so fern – Kritik

Zwischen Exil und Flucht: In Form eines kargen Western inszeniert David Oelhoeffen die Begegnung zweier ausgestoßener Männer im kolonialen Algerien.

„Es wird eines Tages nichts mehr zur Bewunderung hinreißen, alles ist bekannt, alles Leben vergeht in Wiederholung. Es ist die Zeit des Exils, des dürren Lebens, der toten Seele.“ Mit diesen Worten kommentiert Albert Camus 1953 sechs seiner Novellen, die einige Jahre später unter dem Namen Das Exil und das Reich zur Veröffentlichung gelangen sollten. Das koloniale Algerien in all seinen Facetten war für den Pied-noir Camus stets ein bevorzugtes literarisches Sujet, auch als unmöglicher Sehnsuchtsort eines möglichen postkolonialen Zusammenlebens. Doch die brennende Aktualität des sich bereits abzeichnenden Krieges um Algeriens Unabhängigkeit war spätestens 1954 nicht mehr zu übersehen. In diesem Klima ist auch die Erzählung Der Gast angesiedelt, an die sich David Oelhoeffens Film Den Menschen so fern anlehnt. Dass der seine Adaption aber als recht frei versteht, wird schnell deutlich. Denn im Gegensatz zu Camus’ reduziertem, aber stets auf die Suche nach Sinn geöffnetem Schreibstil bedient Oelhoeffens Film zahllose Motive der großen männlichen Kinoerzählung sui generis: dem Western.

Franzose wider Willen

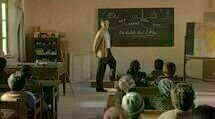

Der französische Lehrer Daru (Viggo Mortensen) unterrichtet allein in einer abgelegenen Schule irgendwo im Atlasgebirge. Eines Abends bringt der Gendarm des nächsten Dorfes den Araber Mohamed (Reda Kateb) vorbei, der nach einem blutigen Streit von seiner Familie verstoßen wurde. Angesichts beginnender Unruhen soll Daru den Gefangenen in die nächste Präfektur führen und dort den Behörden übergeben. Aber Daru weigert sich Mohamed auszuliefern. Schnell überschlagen sich die Ereignisse, die FLN erobert die Region und die beiden Männer stehen unversehens zwischen den Fronten. Damit ist das klassische Westernmotiv freigelegt: Zwei grundverschiedene Outlaws verbünden sich spontan gegen den Rest der Welt. Denn Daru ist zwar Beamter des französischen Kolonialregimes, aber er ist keineswegs ein glühend-patriotischer Kolonialist, sondern Kind andalusischer Einwanderer, die sich auf Einladung der französischen Regierung und mit der Bedingung, sich von nun an als Franzosen zu verstehen in der algerischen Wüste ansiedelten. Doch derartige identitätspolitische Finesse ist in Zeiten des Krieges wenig wert: Daru bleibt ein Exilierter, ein Außenseiter, dessen antibürgerliches Pathos erst den Weg bereitet, mit dem aufgrund der rigiden Logik familiärer Ehre verstoßenen Mohamed zu sympathisieren, der kaum mehr als das von jeglicher menschlichen Gemeinschaft exkommunizierte, vollkommen nackte Leben darstellt. Und vielleicht ist das betretene Schweigen zwischen Daru und Mohamed Sinnbild einer größeren Leerstelle, die den kolonialgeschichtlichten Diskurs der grande nation bis auf den heutigen Tag lähmt.

Im Exil wieder ein Mensch werden

Im Grunde stehen sich in Den Menschen so fern zwei Denkbewegungen gegenüber. Einerseits die Logik des Krieges, welche die Begriffe von Freund und Feind zum Maßstab allen Handelns macht. Auf der anderen Seite steht die Logik Darus, desjenigen zwischen den Fronten, der keine Entscheidung treffen will, der nur reagieren kann. Alles an ihm ist Reduktion: Die abgelegene Schule, das karge Interieur, die frugalen Mahlzeiten, der Wunsch in Ruhe gelassen zu werden, die Wüste als Existenzweise. Es ist dieses Motiv des selbstgewählten Exils, das der Film als mögliches Moment eines Humanismus im rundherum kriegswütigen 20. Jahrhundert auszubuchstabieren versucht. Diese freiwillige Vereinfachung erleben wir auch durch und mit den Bildern. Ausladende Landschaftsporträts wechseln sich mit Szenen ab, die kaum je mehr als eine Handvoll Personen zeigen. Die Wüste dominiert alles, sie ist der Raum, in dem sich alles ereignet und Oelhoffen konzentriert sich ganz auf die Wegstrecke der beiden Protagonisten, ihre Flucht vor den verschiedenen Autoritäten, die diesen Raum auf einmal neu beanspruchen, neu ausfüllen wollen. Aber dieser Raum ist und bleibt eine Wüste, das leere Milieu, in dem Daru seine Gebrochenheit ausleben kann, in dem er sich nur für wenige Dinge entscheiden muss, solidarisch nur mit denen, die ebenfalls keine Wahl haben, den Kindern. In einer Szene sehen wir, wie Daru seinen Schützlingen die Namen der großen französischen Flüsse beibringt. Nichts könnte in diesem Moment abstrakter sein, der Stoff ist aufgeproft, reine Wiederholung. Auch Daru ist klar, dass dieses Exil nur mehr das Fragment einer menschlichen Gemeinschaft sein kann. Auch Camus hatte genau diese Unmöglichkeit der Verständigung und des Zusammenseins mit der Zeit immer stärker ins Zentrum seines Denkens gerückt.

Die schweigende Kolonialgeschichte

Der Titel des Films ist insofern emblematisch: Der Mensch fehlt. Die Schulkinder, denen Daru vorsteht, scheinen jeden Morgen aufs Neue aus dem Nichts zu kommen. Die einzigen Frauen im gesamten Film sind zwei Prostituierte, die der Männer Einsamkeit lindern dürfen. Es ist tatsächlich ein „dürres Leben“, eine zu reduzierte Welt, die Oelhoeffen hier zeigt. Dass Mohamed im Bordell seine durch Daru eingefädelte sexuelle Initiation erlebt und dadurch quasi zum Mann geschlagen wird, irritiert dann fast ein wenig. „But it’s a Western, stupid!“, möge man einwenden. Doch hier liegt auch das Problem: Das gewollte Genrekino, der Anspruch einer philosophischen Literaturverfilmung und die hochpolitisierte Thematik liegen in Den Menschen so fern hin und wieder über Kreuz. Vor allem bleibt der Film insgesamt zu sehr seinem Plot – Darus und Mohameds Flucht als als Parcours – verhaftet, um tatsächliche Fragen aufzuwerfen. Wie hilflose Kinder irren und schießen sich Mohamed und Daru durch die Wüste und sind in ihrer merkwürdigen Einsamkeit und der etwas schiefliegenden Westernlogik letztendlich in aller Ambivalenz dem Titel sehr nah und eben, genau, den Menschen so fern.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „Den Menschen so fern“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (13 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Michael Scherotzke

Hallo Herr Bluth,

aus Ihrer Kritik:

Das gewollte Genrekino, der Anspruch einer philosophischen Literaturverfilmung und die hochpolitisierte Thematik liegen in Den Menschen so fern hin und wieder über Kreuz. Vor allem bleibt der Film insgesamt zu sehr seinem Plot – Darus und Mohameds Flucht als als Parcours – verhaftet, um tatsächliche Fragen aufzuwerfen.

Da muss ich widersprechen: Ich finde, es liegt überhaupt nichts über Kreuz. Der Film ist eine spannende, hervorragend gespielte, humanistische Parabel und ein durch und durch gelungenes Beispiel dafür, dass das Genre Western durchaus existenzphilosophische Inhalte (die immer auch hochpolitisch sind) transportieren kann. Und m. E. werden auch mehr als genug Fragen aufgeworfen. Den Film sollten sich alle anschauen, die hierzulande mit denen sympathisieren, die Asylheime anzünden.

Mit freundlichen Grüßen

bluestream

Ohne jegliche Vorkenntnisse den Film gesehen zu haben, wurde er von uns nicht als Literaturverfilmung wahrgenommen. Erst im Abspann tauchte der Hinweis auf "von Camus inspiriert" auf.

Das Klischee des Westerns wird jedoch voll ausgeschöpft: Erinnert nicht das ständige Rauchen an die Marlboro-Werbung? Mortenson erinnert auch in der Farbwahl seiner Kleidung, der Cord, die Jeansjacke usw. mehr an das Bild eines amerikanischen Cowboys - lediglich die Schiebermütze bedient das Klischee eines Franzosen?!

Ändi War Hohl

Eine wunderbare Literaturverfilmung, die als solche nicht wahrgenommen werden muß. Die Reduzierung und der Raum, den der Film Handlung und Landschaft läßt, gibt die Tiefe der Details frei. Die sparsam gesetzte Musik und die O-Töne verstärken die Bilder stets. Die Szenen mit den Frauen stehen im Kontrast zur kalten Kriegs-Logik-Männerwelt und sind eine Liebeserklärung an das Leben. Und wem je in Frankreich der Wagen vom Tankwart mit der brennenden Gitanes im Mund betankt wurde, wer als Kind auf dem Flur im Krankenhaus oder im Flugzeug zwischen Rauchern saß, freut sich auch über das zeitgemäße ständige Gerauche im Film als authentisches Detail.

Mein Film des Jahres.

3 Kommentare