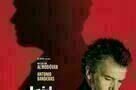

Leid und Herrlichkeit – Kritik

In Leid und Herrlichkeit verteilt Pedro Almodóvar ein einzelnes Schicksal auf eine ganze Reihe von Stellvertreterfiguren – und ergründet dabei den inneren Schmerz, der die lose Abfolge von Erlebnissen zu einem zusammenhängenden Leben vernäht.

Das Leben des alternden Filmregisseurs Salvador Mallo (Antonio Banderas) ist nur noch vom Schmerz bestimmt – nicht vom Leid, nicht vom persönlichen Unglück, sondern vom schnöden, körperlichen Schmerz. Migräne, diverse Entzündungen und vor allem ein hartnäckiges Rückenleiden haben über die Jahre mehr und mehr von Salvadors Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, bis ihm schließlich keinerlei Zeit und Energie mehr übrigblieb, um weiterhin Filme zu inszenieren. Der Schmerz und die Anstrengungen zu seiner Linderung erfüllen in Pedro Almodóvars Leid und Herrlichkeit Salvadors gesamtes Bewusstsein – und lösen auch die klare Unterscheidung zwischen gegenwärtiger Wahrnehmung und lebendiger Erinnerung zunehmend auf. Immer wieder döst Salvadors Körper unter ihm weg (oder wird durch Schmerzmittel und Drogen zwangsweise betäubt), und die Vergangenheit drängt unkontrolliert in seine Gedanken.

Der Geruch von Urin und Jasminblüte

Das sind vor allem Szenen aus seiner Kindheit, als er mit seiner Mutter (Penelope Cruz) und seinem (nur kurz auftauchenden) Vater in ein ärmliches Dorf gezogen ist. Doch selbst diese Eindrücke aus einem Leben voller Entbehrungen sind bereits ganz von dem Kunstwillen des erwachsenen Regisseurs durchdrungen: Die Höhle, in der die Familie wohnt (eine labyrinthartige Wohnung, direkt in den Stein gehauen) ist ein Idyll aus rauen Wänden, bunten Kacheln und frei aus der Höhe hereinfallendem Sonnenlicht.

An einer Stelle erzählt Salvador davon, dass eine bestimmte Episode während seiner Jugend ihm nicht nur die Geschichten, sondern vor allem die Farben für seine Filme geliefert hat. Leid und Herrlichkeit scheint auf ähnliche Art weniger den Geschichten als den Farben aus Salvadors (und Almodóvars) Vergangenheit nachzuspüren: den isolierten, noch nicht mit Bedeutung aufgeladenen Sinneseindrücken. So ist auch die erste Berührung des späteren Regisseurs mit dem Kino nicht durch den konkreten Inhalt eines bestimmten Films geprägt, sondern durch den Geruch von Urin und Jasminblüte, der damals durch das Freiluftkino des Dorfes wehte.

Ein Melodram zurückgehaltener Tränen

Eine unerwartete Einladung holt Salvador dann doch noch aus seiner schmerzerfüllten Starre: Einer seiner frühen Filme soll im Rahmen einer Retrospektive aufgeführt werden – und Salvador lässt sich überreden, zu einem anschließenden Publikumsgespräch zu erscheinen. Daraus entspinnt sich eine Reihe von Zweier-Szenen, in denen Salvador verschiedene Beziehungen aus früheren Lebensphasen wieder aufleben lässt, oder eher: in denen er damalige Gesten und Worte noch einmal durchspielt, um sich so die emotionalen Spuren vor Augen zu führen, die diese Beziehungen in seinem Bewusstsein hinterlassen haben.

Es sind Begegnungen – mit seinem damaligen Hauptdarsteller etwa oder mit einem früheren Liebhaber –, die sich vor allem in wissenden Blicken und stillen Schuldeingeständnissen vollziehen. In ihnen wird nichts ausgehandelt, sie sind nicht auf eine gemeinsame Zukunft hin angelegt; in ihnen wird nur immer wieder bekräftigt, dass da etwas war. Es sind leidenschaftliche, gar melodramatische Szenen, aber dieses Melodrama ist bereits jeder Unmittelbarkeit beraubt: Es findet auch für die Figuren, die es durchleben, wie auf der Leinwand statt. Salvador selbst beschreibt diesen Modus in Bezug auf einen von ihm geschriebenen Monolog: „Es geht nicht darum, zu weinen, sondern darum, die Tränen mit aller Kraft zu unterdrücken.“ Offen zu weinen wäre eine Aufforderung zum Handeln, die Tränen sichtbar zurückzuhalten jedoch ist wie ein Eingeständnis, dass die Zeit des Handelns und der Veränderung bereits in unerreichbarer Ferne liegt.

Der schmerzhafte Kern jeder Zeiterfahrung

Das Verhältnis zur Vergangenheit ist in Pain and Glory aber nicht nur durch das erneute Abspielen alter Wahrnehmungen und das Durchlaufen früherer menschlicher Interaktionen bestimmt; es wird dabei immer auch jene Person heraufbeschworen, die man zu diesem oder jenem Punkt in seinem Leben einmal war. Zu diesem früheren Ich lässt sich jedoch in der Erinnerung kein Zugang finden, denn man erinnert sich ja immer nur mit seinem jetzigen Bewusstsein. Zugleich aber kann man sich dieses Ich auch nicht einfach nur innerlich vorstellen, als wäre es einfach ein anderer Mensch, der einem mit einer klar ausgeformten Persönlichkeit gegenübertritt – denn so ein Mensch mit diesen oder jenen Charaktereigenschaften war man für sich selbst auch damals nicht.

Aus diesem Dilemma befreit sich Almodóvars Film, in dem er die Lebensgeschichte seiner Hauptfigur auf eine Reihe von Stellvertretern aufteilt: der Schauspieler, der ein von Salvador geschriebenes autobiografisches Bekenntnis vorträgt; der junge Darsteller, der in Salvadors Erinnerung den Moment seines eigenen ersten körperlichen Begehrens ausagiert – und auch Salvador selbst, der schließlich ganz gezielt als Wiedergänger des Regisseurs Almodóvar präsentiert wird.

Das frühere Ich lässt sich in Leid und Herrlichkeit nur in der Erfahrung einer tiefen Fremdheit vergegenwärtigen, einer Mischung aus untrennbarer Verbundenheit und vollkommener Unergründbarkeit – und deshalb wird dieses Ich beständig ausgelagert, in andere Menschen und andere Körper. Almodóvars Film macht die Fremdheit zu sich selbst zum Kern jeder autobiografischen Erzählung, ja zum Kern der Erfahrung von Zeit überhaupt – in der unüberbrückbaren Distanz zwischen jetzigem und früherem Ich hat die Unterscheidung von Jetzt und Früher ihren eigentlichen, schmerzhaften Ursprung.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „Leid und Herrlichkeit“

Trailer ansehen (3)

Bilder

zur Galerie (17 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.