Detroit – Kritik

Warum Geschichte nicht als Actionfilm inszenieren? In Detroit versteht Kathryn Bigelow die Race Riots aus dem Jahr 1967 nicht als Geste schwarzer Selbstermächtigung – und setzt in ihrem Film doch auf die totale Mobilisierung, auch die des Zuschauers.

Es schien, als hätte die amerikanische Regisseurin Kathryn Bigelow mit ihrem Film Tödliches Kommando (The Hurt Locker, 2008) ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit gefunden. Waren ihre Arbeiten in der Frühphase (Near Dark, Blue Steel) noch hemmungslos stilisiert und später dann (Point Break, Strange Days) zumindest genretypisch überhöht, so bekam ihr Kino ab dieser Zeit eine stärker journalistische Stoßrichtung. Mit dem Irakkrieg sowie, danach, der Jagd auf Osama Bin Laden (Zero Dark Thirty, 2012) standen zwei Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit im Zentrum, die nicht nur behutsamer verdichtet wurden, sondern sich auch einer dokumentarischen Ästhetik bedienten. Dabei wirkte dieser neue Look auch wie eine ständige Erinnerung daran, dass wir es hier nicht mit irgendeiner Erzählung zu tun haben, sondern mit der Realität.

Das Reenactment als Konstruktion entlarvt

Auch Bigelows neuester Film basiert auf wahren Begebenheiten, die, zum dritten Mal in Folge, vom ehemaligen Reporter Mark Boal zu einem Drehbuch verarbeitet wurden. Angesiedelt während der Detroiter Race Riots im Jahr 1967, dreht sich die Handlung vor allem um eine Polizeirazzia, die zu einem rassistischen Massaker ausartete. Nachdem eine feiernde Gruppe zum Spaß eine Schreckschusspistole aus einem Zimmer des Algiers Motels abfeuerte, stürmten die Beamten das Gebäude, hielten die überwiegend schwarzen Gäste für mehrere Stunden gefangen, misshandelten sie und töteten einige unter ihnen. Und wie so oft standen die Polizisten zwar vor Gericht, wurden am Ende aber nicht verurteilt.

Die Voraussetzungen für Detroit sind ähnlich wie bei Bigelows letzten beiden Filmen, und doch haben wir es hier mit einem anderen Blick auf Geschichte zu tun. Das beginnt schon damit, dass der Film zwar überwiegend on location in Michigan und Massachusetts gedreht wurde, durch seine dramatische Lichtsetzung und künstlich wirkenden Settings aber über weite Strecken wie ein klassischer Studiofilm aussieht. Die Stadt Detroit, ehemals eine Hochburg der US-Autoindustrie und heute vor allem Symbol für wirtschaftlichen Niedergang und rassistische Diskriminierung, hat hier geradezu etwas Irreales. Bigelow verbindet ihren Authentizitätsanspruch (etwa wenn sie sich in den Schlusstiteln den realen Personen widmet) mit einer Stilisierung des Raums, die das Reenactment immer auch ein wenig als Konstruktion entlarvt. Es passt, dass in dieser Umgebung das Spielen eine bedeutende Rolle einnimmt. Ständig geht es darum, etwas vorzutäuschen, etwa Sympathie gegenüber weißen Polizisten, denen Security-Guard Dismukes (John Boyega) lieber das Gesicht zertrümmern möchte, oder Besonnenheit und Souveränität gegenüber dem Vorgesetzten, weil der junge Beamte Krauss (Will Poulter) die eigene Überforderung verbergen möchte. Sobald wir uns dann im Algiers Motel befinden, wird die Umgebung endgültig zur Bühne: Erst wird zwei weißen Mädels vermittelt, wie sich der afroamerikanische Alltag anfühlt, und wenig später täuschen Polizisten Hinrichtungen vor, um eine sehr reale Angst zu verbreiten.

Bis ins Einzelbild dynamisch

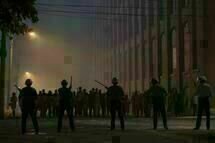

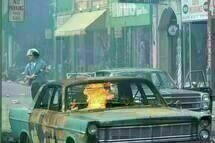

An anderer Stelle bedient sich der Film ganz offensiv eines authentischen Looks, benutzt ihn aber nicht bloß, um die Echtheit des Gezeigten zu untermauern. Vielmehr bindet er das (vermeintlich) Dokumentarische stets in die Ökonomie von Story und Inszenierung ein. Wenn immer wieder kurz Archivaufnahmen zu sehen sind, dann vor allem, um Lücken in der Erzählung zu schließen; etwa, was es eigentlich mit den „Soul-Brother“-Schildern in den Schaufenstern afroamerikanischer Ladenbesitzer auf sich hat. Und selbst die wackelnde Handkamera – die Allzweckwaffe schlechthin, wenn es um Realitätsnähe geht – drückt eher den Genreanspruch des Films aus, den Wunsch, nicht nur das Geschehen, sondern auch das Bild selbst zu dynamisieren. Schon aufgrund ihrer Filmografie erstaunt es nicht, dass Bigelow das historische Ereignis vom Standpunkt einer Actionregisseurin sieht. Wenn sie sich gleich in der ersten Szene zwischen die Fronten von weißen Ordnungshütern und revoltierenden Schwarzen wirft, dann reduziert sie einen historisch wie gesellschaftlich komplexen Sachverhalt zunächst auf seinen Kern; auf Bewegung und Konflikt.

Es dauert dann eine Weile, bis sich aus dieser übergeordneten Position die Geschichten der zentralen Figuren herausbilden – die Erzählstränge vom angehenden Motown-Sänger Larry (Algee Smith), dessen Karriere von der Gunst der Unterdrücker abhängt, vom Security-Mann Dismukes, der sich vielleicht schon zu sehr mit dem System arrangiert hat, vom Vietnam-Veteranen Greene (Anthony Mackie), der nach seiner Heimkehr doch wieder nur über die Hautfarbe definiert wird, und vom jungen weißen Beamten Krauss, der zur Fratze rassistischer Polizeigewalt wird. All diese Linien laufen schließlich zu einem packenden Kammerspiel zusammen. Überraschenderweise konzentriert sich Detroit zwar bald auf einen einzigen Schauplatz, kommt aber dabei nicht zur Ruhe, sondern nimmt eher noch weiter an Fahrt auf. Was Bigelow hier zwischen Tränen, Gebrüll und Verzweiflung in einem schummrigen Hotelflur inszeniert, ist ein finsteres Zeugnis menschlicher Ungerechtigkeit.

Detroit mobilisiert durch Wut

Von Teilen der amerikanischen Presse wurde Bigelow vorgeworfen, dass die schwarzen Figuren in ihrem Film auf die Rolle des Opfers abonniert seien. Tatsächlich interessiert sich Detroit nicht für eine mögliche Interpretation der Unruhen als Auftakt zur Selbstermächtigung. Er spendet keinen Trost, sondern widmet sich der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, der Wut, die kein Ventil findet – was er nach der quälenden Hotelsequenz noch mit einem Mikro-Courtroom-Drama ohne Erlösung unterstreicht. Aus einer Gegenwart zu erzählen, in der sich eben nur einiges geändert hat, bedeutet für Bigelow und Boal, in der Fassungslosigkeit und Wut des Publikums eine mobilisierende Kraft zu sehen. Und auch wenn der Film unversöhnlich endet und an den meisten Polizisten kein gutes Haar lässt, braucht es nur einen kurzen Kameraschwenk, um eine wichtige Nuance hinzuzufügen, um zu zeigen, dass selbst hinter der größten menschlichen Sau eine Familie steht, die sich um ihn sorgt.

Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Trailer zu „Detroit“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (10 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.