Der nackte König - 18 Fragmente über Revolution – Kritik

VoD: Der Schweizer Regisseur Andreas Hoessli sucht in historischen Aufnahmen aus Polen und dem Iran nach dem Stoff, aus dem Revolutionen sind. Der nackte König zeigt, interviewt und assoziiert, lässt den entscheidenden Befund der Archivbilder aber links liegen.

Schon in den ersten Szenen ist ein Prinzip am Werk, das den ganzen Film charakterisieren wird: eine eklektische Aneinanderreihung und Überlagerung von losem, atmosphärischem Material, das aus dem Off durch Bruno Ganz’ Stimme zu einer persönlichen Erzählung verwoben wird. Noch bevor Licht in das filmische Dunkel gebracht wird, gibt Der nackte König eine Menschenansammlung zu hören; der Ton hat etwas Gespenstisches, klingt wie ein Widerhall aus fernen Zeiten.

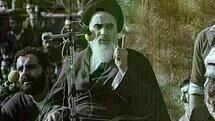

In der ersten Aufnahme wiegen sich dunkle Vorhänge und schränken die Sicht auf das Innere des Chomeini-Mausoleums ein. Als erstes spricht der letzte iranische Schah und ergeht sich in vollmundigen Eigenbezeichnungen („König der Könige“), kurz darauf wird eine automatische Anrufbeantwortung auf Polnisch ausgelöst: „Bleiben Sie bitte in der Leitung.“ Dann fahren wir durch ein nächtlich-melancholisches Warschau und der Ich-Erzähler erzählt von einer imaginären Begegnung mit einem verstorbenen Freund und Kameramann, M., dem er sagt: „Die digitalen Kameras zeichnen die Farben zu künstlich auf.“

Bilder zum Bebildern

Regisseur Andreas Hoessli scheint in diesem Auftakt die Frage zu erkunden, wie man Protestbewegungen filmisch erfasst und wie man heute auf vergangene Protestbewegungen schaut. Neben M. treten zwei weitere Kameramänner in diesem Film auf: Kamal Tabrizi, der die Besetzung der US-amerikanischen Botschaft in Teheran im November 1979 filmte, und Jacek Petrycki, der die Streikenden in der Werft von Danzig im August 1980 filmte. Der nackte König zeigt nicht nur ihre Aufnahmen, sondern auch eigens für den Film aufgenommene Interviews, in denen sie die Eindrücke von damals schildern.

Doch der Anwesenheit der Bildproduzenten zum Trotz: Ihre Aufnahmen bebildern den in der Ich-Perspektive verfassten, aus dem Off vorgetragenen Text bloß, werden aber nie zu dessen eigentlichem Gegenstand. Und so bleibt der interessanteste Befund dieses Films unkommentiert, gar unausgesprochen: die Unterschiedlichkeit dieser Bilder, die Andreas Hoessli aus den Protestbewegungen im Iran 1979 und in Polen 1980 in seinem Film zusammengebracht hat.

Die Möglichkeit der Veränderung

Den Anlass für die Verknüpfung beider Geschichten findet Der nackte König in der Person des Reporters Ryszard Kapuściński, der als Korrespondent der polnischen Presseagentur über die Revolution im Iran berichtete, während Hoessli zu diesem Zeitpunkt zum Thema Planwirtschaft in Warschau forschte. In einem Interview macht Kapuściński, das Wesen der Revolution dort aus, wo Menschen Mut fassen und ihre Angst ablegen – und die Möglichkeit einer Veränderung der Welt tatsächlich aufscheint. Dieser ungewöhnliche Prozess „müsste bis ins Detail beschrieben werden“. Vielleicht weil er sich nur für diese als universell proklamierte Eigenschaft von Revolutionen interessiert, verzichtet Hoessli gänzlich auf einen Vergleich der beiden Bewegungen. Die Hypothese des Films ist, dass hier wie dort dasselbe passiert: Ein Umschlagpunkt wird erreicht, an dem die Unzufriedenheit von Individuen zu einer kollektiven Bewegung anschwillt und die selbsternannten Königskönige ins Wanken bringt.

Hoessli interessiert sich dabei weniger für die, die sich an der Spitze zu halten versuchen als für die, die sich gegen die Mächtigen zusammentun. Während es aus dem Off vor allem um das geht, was in den Köpfen von Menschen vor sich geht, die gemeinsam eine Chance für Veränderungen ergreifen, zeigen die historischen Aufnahmen überwiegend eins: Menschen, die den öffentlichen Raum einnehmen. Die Bilder aus dem Iran erzählen von der Revolution als schiere Masse, in der das Individuum untergeht: überquellende Straßen, nicht abreißende Menschenströme. Überwältigend ist eine Einstellung, in der die rauszoomende Kamera eine immer gigantischere Menschenmenge offenbart: Es ist nicht nur das mehrstöckige Gebäude proppenvoll, sondern auch alles Umliegende. Und Revolution ist Bewegung: ein unaufhaltsames Vorwärtspreschen, das keine Rücksicht nimmt auf überfahrene Beine.

Gesichter

Den Forderungen der Protestierenden widmet Der nackte König dagegen wenig Aufmerksamkeit. Es bleibt rätselhaft, warum Hoessli den Umschlagpunkt fast nur in Bildern von Protestzügen sucht. Auch in Polen geht es nur wenig – wenngleich etwas mehr als im Iran – um die Forderungen der Protestierenden, und schon gar nicht um das, was sie zur Tat hat schreiten lassen. Die Bilder sind dennoch andere: Die Masse hat Gesichter. Petryckis Kamera tastet jedes einzelne Gesicht ab, verweilt kurz darauf, bevor sie auf das nächste springt. Die Protestbewegung als Summe von Menschen, nicht als alles mit sich reißender Fluss.

Auch seine eigene Position erkundet Hoessli. Der nackte König stellt nicht nur die Frage danach, was Revolutionen antreibt und von ihnen bleibt, sondern begibt sich auch auf eine persönliche Spurensuche, das Voice-over führt den Zuschauer durch die eigene Assoziationsreise. Doch das Persönliche, das Anekdotische, das Träumerische scheint eher wie ein Ablenkungsmanöver, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film einiges schuldig bleibt – und Hoessli nur eines mit Sicherheit findet: die Bestätigung, dass er von der polnischen Staatssicherheit beobachtet wurde.

Den Film kann man für 7,99 Euro bei W-Film streamen.

Neue Kritiken

Dry Leaf

Sentimental Value

Der geheimnisvolle Blick des Flamingos

Zweitland

Trailer zu „Der nackte König - 18 Fragmente über Revolution“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (14 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.