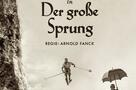

Der große Sprung – Kritik

Neu auf DVD: In Der große Sprung (1927) liefern sich zwei Männer ein spektakuläres Skirennen um die Gunst einer Dame. Arnold Fancks Heimatstummfilm ist Dreiecksliebesgeschichte, Dokument wahnwitziger Stuntarbeit und schelmischer Subtextschwank in einem – und nimmt in Sachen Schlagzahl das spätere Hongkongkino vorweg.

Manche Filme erscheinen monolithisch, andere so, als ob die Filmemacher dem Zuschauer aufs Auge drücken wollen, was er wahrzunehmen hat, in wieder anderen scheint alles ineinanderzugreifen – Arnold Fancks Stummfilm Der große Sprung ist nichts von dem. Mindestens drei unterschiedliche Ausprägungen hält dieser eigentlich sehr simple Film bereit, die ihn bestimmen und die kaum etwas miteinander zu tun haben. Mindestens drei völlig eigenständige Qualitäten, die jede für sich oder alle zusammen genossen werden können.

Geschichte als Vorwand

Die offensichtlichste ist auch gleich die uninteressanteste. Der Heimatfilm erzählt von zwei Männern, die in die gleiche Frau verliebt sind. Toni (Luis Trenker) liebt Gita (Leni Riefenstahl) und verfolgt sie bis in die letzten Winkel der Alpen, um sie zu erobern. Michael Treuherz (Hans Schneeberger) kommt aus Berlin, um sich von seiner – zumindest diagnostizierten – Überarbeitung zu erholen und verliebt sich alsbald in Gita. Die selbstbestimmte junge Frau wiederum kann sich auch für den Stadtmenschen erwärmen. Nachdem Michael sie aber gleich beim ersten Date versetzt, macht sie sich und ihre Ziege zum Preis eines Skirennens, in dem der ungeübte Berliner mit ein paar Gadgets den Sieg erringen möchte.

Die Geschichte ist aber sichtlich nur Vorwand für anderes. Das Drama ist mit wenigen Strichen und schnell verstehbaren Klischees gezeichnet. Hier der Geschäftsmann in der Großstadt, der sich in den Kabeln seiner diversen Telefone verheddert, dort die junge, unabhängige Bergfrau, die wie eine Gämse jeden Berg zu erklimmen weiß und die impulsiv den Bewerbern vor den Kopf stößt. Für ein paar Scherze und ein wenig Drama ist das gut, vor allem aber ist es das karge Skelett, an dem Fanck und Co. anbringen, was sie wirklich interessiert.

Cheap Thrills wie bei Chaplin und Keaton

Zum Beispiel ins Bild zu setzen, wie Menschen die Natur meistern. Anders als in Die weiße Hölle vom Piz Palü (1929) geht es hier aber nicht um einen existentiellen Abnutzungskampf. Sind die Landschaften bei Fanck auch eigentlich immer Protagonisten – Tirol im Allgemeinen und die Dolomiten im Speziellen werden als Drehorte direkt im Vorspann genannt –, stehen sie hier weniger imposant im Bild. Ihre Unbezwingbarkeit wird begrenzt, damit die Menschen an ihnen glänzen können.

Die Natur beschränkt sich größtenteils auf steile Felshänge, die erklommen werden, und Skipisten, die hinabgeschossen wird. Während in der ersten, größeren Hälfte unsere drei Protagonisten also meterhohe Felsformationen erklimmen und sich ein Rennen in die Höhe liefern, muss Michael im zweiten Teil für das Rennen und den Sieg in der Liebe in einer ausladenden Sequenz aberwitzige Abhänge runter und wilde Sprünge vollführen – oder es ist gleich das ganze, nicht gerade kleine Verfolgerfeld, das in zu bestaunenden Massenszenen durch die weißen Felder durcheinanderjagt.

Heißt: Leni Reifenstahl (barfuß) und Luis Trenker (mit Schuhen) steilabfallende Wände erklimmen zu sehen, ist simpler, aber höchst effektiver Thrill. Wo Chaplin in Moderne Zeiten (Modern Times, 1936) auf Rollschuhen und mit Augenbinde am Abgrund entlangfährt oder Harold Lloyd in Ausgerechnet Wolkenkratzer (Safety Last!, 1923) am Uhrzeiger vom Wolkenkratzer hängt, dann ist das ausgefeilte Tricktechnik. Wenn Buster Keaton in Steamboat Bill jr. (1928) eine Hauswand auf sich fallen lässt, die ihn nur nicht trifft, weil er am Landeplatz eines kleinen Fensters steht, oder wenn eben die drei Schauspieler hier klettern, dann liegt der Nervenkitzel in der realen Möglichkeit des Todes.

Dieser Möglichkeit zersplitterter Knochen wird aber eben ins Gesicht gelacht. Michael will etwa seinen Sieg beim Skifahren auch damit sichern, dass er sich einen mit Helium gefüllten Fatsuit anzieht, damit er besser über die Hindernisse hinwegfliegt. Was zuvorderst heißt, dass Hans Schneeberger nicht einfach nur Erstaunliches leistet, sondern dabei auch ziemlich lächerlich aussieht. Und das ist wohl dann die zentrale Intention des Films: Dokumentarisch und möglichst fesselnd wird eingefangen, wie Leute Irrsinn und Quatsch machen. Und die Beteiligten legen dabei eine so hohe Schlagzahl an, dass Der große Sprung fast wie ein Pate für das Hongkongkino der 1980er und 1990er Jahre wirkt.

Unerreichbare Schamlippen

Die letzte Qualität des Films liegt schließlich in seinem Subtext – wobei nicht klar ist, ob da jemand hinter der Kamera wusste, was da gedreht wird, oder ob sich der hanebüchene Symbolismus unterbewusst ins Bild verirrte. Fakt ist aber, dass Leni Riefenstahl immer wieder auf einen meterhohen Steinphallus sitzt und lächelnd auf ihm herumreitet. Dass die Männer ihr zwar auf diesen noch folgen können, sobald sie aber auf zwei noch größere, gebogene Felstürme klettert, die sich oben verbinden und so das Äquivalent zu zwei Schamlippen bilden, dann haben die Männer keine Chance mehr.

Hinzu kommen noch die kleinen Geschwister Gitas, um die sie sich kümmern muss. Zumindest werden sie als Geschwister tituliert. Es gibt aber keine Eltern, und der Altersabstand zwischen den fast gleichaltrigen Kindern und der erwachsenen Frau legt auch noch eine andere Möglichkeit nahe. Sobald die beiden Männer auf das verträumt harmonische, fast cartoonhafte Heim Gitas mit ihren sieben Zwergen treffen, reagieren sie sehr unterschiedlich, mit Flucht beziehungsweise Akzeptanz. Der Kampf der Geschlechter wird zwar nie angesprochen, aber er ist allgegenwärtig und findet immer wieder zu neuen Blüten.

Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Bilder zu „Der große Sprung“

zur Galerie (12 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.