Leise Sucht, lauter Liebe: Retrospektive Philippe Garrel

Ein Motor brummt, eine Gruppe tanzt, zwei Männer blicken sich an und reden über Frauen: Drei Momente im Kino des noch immer viel zu unbekannten Regisseurs der Post-Nouvelle-Vague-Generation. Ab dem 1. Oktober zeigt das Berliner Kino Arsenal eine umfassende Retrospektive der Filme von Philippe Garrel.

Lange Blicke, die sich erst nach und nach als solche entpuppen: Sie sind so etwas wie das Kondensat der emotionalen Projektion, der sich Philippe Garrel in fünf Jahrzehnten Kino verschrieben hat. Denn obwohl er unablässig um Liebesgeschichten kreist, durchzieht seine Filme stets die Melancholie eines Süchtigen, der weiß, dass die Befriedigung seiner Lust nie wird halten können. Es ist dies auch die Melancholie des Kinoliebhabers, der seine Projektion verehren kann, aber nie eins mit ihr werden wird. Und es ist die Melancholie eines Künstlers, der nicht erschaffen kann, ohne zu viel von sich zu geben.

Catherine Deneuve lässt sich angucken, ein roter Sportflitzer brummt

Eine Stimme aus dem Off gibt Catherine Deneuve Anweisungen, wie sie ihre Haare tragen soll, dass sie ihre Brille aufsetzen soll. Es ist ein Liebesspiel, so viel ist klar. Doch die Kamera bleibt auf ihr stehen, sieht zu, wie ihre Hélène sich bewegt in der fremden Wohnung, selbstbewusst, verloren und schön. Nach einer langen Weile folgt der Gegenschnitt auf den jungen Kunststudenten, der sich in Kürze zum Protagonisten des Films wandeln wird – obwohl der von Xavier Beauvois gespielte Paul blass ist und bleibt. Antriebslos, desinteressiert, nicht mal richtig lieben kann er. Doch weil Hélène seinen Blick zugelassen hat, ist seine Präsenz fortan aufgeladen mit einer Bedeutung, die er nicht aus sich selbst schöpfen könnte. Sie treibt ihn auf weite Reisen im schnellen roten Porsche eines älteren Künstlers – und zurück. Der Motor brummt, die Männer sitzen nebeneinander, sie tauschen ihre Plätze, sie reden über Bedeutsames, über Politik, Geschichte, Engagement und Liebe, aber das ist es nicht, was sie ausmacht, das ist nur Gerede, das unter dem Geheul des Autos schnell unterzugehen droht. Garrel interessiert sich just für das, was aus dem Bild verschwunden ist – und dafür, wie es die, die bleiben, verändert, am Leben hält, anzieht, abstößt, verwirrt.

Le vent de la nuit (1999) läuft am 22. und 28.10.2016 im Arsenal.

Die Revolution wird getanzt

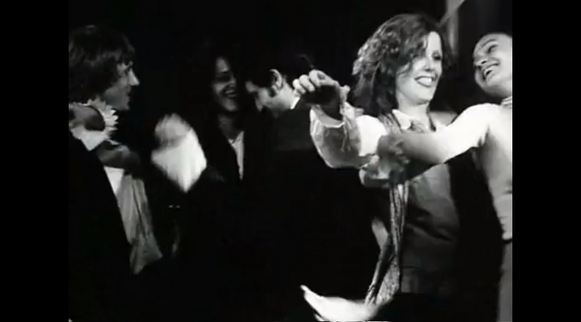

Garrels weltweit bekanntester Film ist inzwischen auch über zehn Jahre alt – und fand in Deutschland, wie fast alle anderen Werke von ihm, keinen Kinoverleih. Les amants réguliers, über den ich seinerzeit auch eine Kritik verfasste, und den ich mindestens ein halbes Dutzend Mal gesehen habe, bietet schier unendliches Material zur Auseinandersetzung. In meiner Erinnerung leuchtet neben den magischen Revolutions-Szenen eine Sequenz besonders hell: Die Langeweile hat um sich gegriffen, die schönen jungen Menschen, die ‘68 revoltieren, sitzen mal wieder herum, 1969 hat begonnen, da wird ein Song gespielt, bei dem muss getanzt werden. Ich komme auf diese wenigen Minuten und das „This Time Tomorrow“ des Liedes der Kinks immer wieder zurück. Sie rühren an die Essenz von Garrels Arbeit, weil sie die sprudelnde Lust, gegen die offenkundigen Enttäuschungen des Lebens (und der Revolution) anzugehen, in ganz schlichte Bewegungen übersetzt, ohne Glaubensbekenntnisse, weil die Zukunft längst erahnt ist.

Les amants réguliers (2005) läuft am 8. und 20.10.2016 im Arsenal.

Zärtlichkeit des deformierten Gesichts

Zwei Männer klagen einander ihr Leid: Ihre Freundinnen haben sie gerade verlassen – und damit haben sie auch ihr stärkstes Verbindungsstück zueinander verloren. Lange redet Gerard (Benoît Régent), seine Haare sind etwas zerzaust, er ist völlig aus der Bahn geworfen. Wieder so ein Protagonist, der zum Tragen eines Dramas irgendwie nicht taugt: zu weich, zu leidenschaftslos, selbst seine Drogensucht bleibt zahm. Sein Gegenüber ist rechts angeschnitten im Bild zu sehen, doch wer auf den Gegenschuss wartet, braucht Geduld. Der andere ist der vielfach spannender Anzusehende, und auch auf ihm verweilt die Kamera schließlich lange. Yann Collette wird aus dem Film herausgedrängt, aber nicht ohne dass seine Figur des Martin vermisst würde. Immer wieder hat Garrel mit den besten Kamerafrauen und -männern zusammengearbeitet (Raoul Coutard, Willy Kurant, William Lubtchansky). Wie Bildgestalterin Caroline Champetier hier Collettes deformiertes Gesicht einfängt, das eingedrückte Auge und die zarten Lippen, gibt ihm und seinen kleinen Weisheiten eine Aura, die lange nachhallt, wenn er aus dem Bild getreten ist. Er taucht noch mal auf nach dieser Szene, in der Mitte des Films, aber das eindrucksvolle Tête-à-tête der beiden Männer, die der Liebe habhaft werden wollen in dem Augenblick, da sie nicht mehr ist, bleibt bestehen. Denn hier ist alles gekippt.

Ich hör’ nicht mehr die Gitarre (J’entends plus la guitare, 1991) läuft am 2. und 11.10. im Arsenal.

Empfehlungen für die (Wieder-)Entdeckung von Garrels Werk kann man viele geben. Während manch respektierten Cineasten die harten Schnitte früherer Filme lieber sind als der hoffnungsfrohe Witz der jüngsten, kann ich auch seine zwei neuesten, La jalousie (hier meine Kritik), der zur Eröffnung der Retrospektive gezeigt wird, sowie Im Schatten der Frauen (L’ombre des femmes) wärmstens empfehlen. Und besonders abgefahren ist La cicatrice intérieure von 1972 mit Nico.

Kommentare zu „Leise Sucht, lauter Liebe: Retrospektive Philippe Garrel“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.