Milk – Kritik

Zurück im Mainstream: Weitaus konventioneller als in seinen vorherigen Filmen erzählt Gus Van Sant die tragische Geschichte des schwulen Bürgerrechtlers Harvey Milk.

In The Times of Harvey Milk (1984) setzte Filmemacher Rob Epstein einem Pionier der amerikanischen Schwulenbewegung ein Denkmal. Dem ehemaligen Fotolaboranten Harvey Milk gelang es nicht nur, als erster offen schwul lebender Stadtrat ins Rathaus von San Francisco einzuziehen, durch sein Engagement konnte auch die Proposition 6, ein Antrag für ein Unterrichtsverbot homosexueller Lehrer in Kalifornien, verhindert werden. Zu einer Art Märtyrerfigur wurde er, als Dan White, ein konservativer Lokalpolitiker, aus gekränktem Stolz sowohl Milk wie auch Bürgermeister George Moscone erschoss. Die Verurteilung Whites zu lediglich sieben Jahren führte zu Straßenschlachten zwischen wütenden Demonstranten und der Polizei.

In seiner Dokumentation nähert Epstein sich dem charismatischen Politiker und seinem tragischen Schicksal über Fernsehausschnitte und Interviews mit Freunden und Kollegen. Die sehr persönliche und emotionale Blickweise Epsteins wirkt sich dabei mitunter in penetranter Rührseligkeit aus. Anlässlich von Milks dreißigstem Todestag hat Gus Van Sant nun mit Milk ein Biopic über den Politiker gedreht, wobei er sich von den narrativen Experimenten seiner letzten Arbeiten abgewandt hat, um wieder einen konventionell erzählten Film fürs große Publikum zu inszenieren.

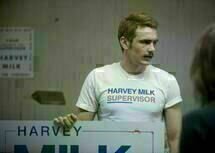

Während Harvey Milk (Sean Penn) in einer Rahmenhandlung sein Testament auf Tonband spricht und seine politische Karriere Revue passieren lässt, erzählt der Film in Rückblenden die letzten acht Jahre aus Milks Leben. Bezüglich der Reihenfolge und zentralen Ereignisse orientiert sich Van Sant überwiegend an Epsteins Dokumentation und übernimmt daraus auch teilweise Archivmaterial. Über die Dramatisierung der Handlung wird vor allem das persönliche Verhältnis zwischen White und Milk zugespitzt. Doch auch der Privatmensch und seine teils eigens für den Film erdachten Beziehungen werden miteinbezogen. Van Sant zeichnet seinen Protagonisten nicht als asexuell wie die meisten schwulen Sympathieträger im Mainstreamkino, sondern stattet ihn mit einem unverkrampft dargestellten Liebesleben aus. Dass die Darstellung von schwulem Sex immer noch als starker Angriff gegen die heterosexuelle Ordnung gesehen wird, hat erst kürzlich die Zensur der Sexszenen von Brokeback Mountain (2005) im italienischen Fernsehen gezeigt.

In Milk beweist Van Sant ein weiteres Mal, dass sein Talent vor allem in der Schaffung eines spezifischen Looks liegt. Die Jungstars Emile Hirsch, Diego Luna und James Franco inszeniert er in den nostalgischen Bildern von Harris Savides als Vintage-Posterboys der Schwulenbewegung. Doch auch eine solche Ästhetisierung kann ein politisches Moment beinhalten: Denn im Gegensatz zu den Studentenunruhen und dem Black-Power-Movement aus dieser Zeit wird die Schwulenbewegung bis heute eher pathologisiert als ästhetisiert.

Milk ist vom kämpferischen Geist der siebziger Jahre geprägt, der besonders bei der Inszenierung politischer Reden zum Tragen kommt. Durch zurückhaltende Bildmittel – während der meisten Reden sieht man Milk von einer gezoomten Handkamera aus, während die jubelnde Menge außen vor bleibt – und den Wortwitz des rhetorisch gewandten Politikers entgeht der Film an vielen Stellen übertriebenem Pathos. Selbst Sean Penn, der dafür berüchtigt ist, sich gerne in den Emotionen seiner Figuren zu suhlen, fängt über weite Strecken das Charisma und die Überzeugungskraft des Politikers ein, ohne daraus die selbstgefällige Darstellung eines gesellschaftlichen Außenseiters zu machen.

Je mehr sich Milk aber seinem tragischen Ende nähert, desto kitschiger und pathetischer wird auch der Film. Besonders die Bezüge zu Giacomo Puccinis Oper Tosca, die für die tragischen Augenblicke in Milks Leben herhalten müssen, verleihen dem Film eine aufdringlich bedeutungsschwangere Komponente. So wird der Selbstmord von Milks krankhaft eifersüchtigem Freund Jack (Luna) Toscas Sturz von der Engelsburg gegenübergestellt, den Milk kurz darauf in der Oper sieht. Selbst im Augenblick seines Todes blickt Milk auf die mit einem Tosca-Banner versehene Front des Opernhauses. Dass gerade Van Sant das Klischee des kultivierten Schwulen, der dementsprechend einen theatralischen Tod stirbt, aufgreift, ist dann doch eine Enttäuschung. Schließlich gelingt es ihm den restlichen Film über, ein liebevolles und differenziertes Bild der Szene rund um das Arbeiterviertel Castro zu zeichnen.

Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Trailer zu „Milk“

Trailer ansehen (1)

Bilder

zur Galerie (21 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

w0nd3rFuLwi2aRd

Zum Zeitpunkt von Harvey Milks Ermordung lief "Tosca" an der SF Opera, und Milk hat zwei Tage vor seiner Ermordung tatsächlich eine Aufführung dieser Produktion besucht. Des weiteren sind Opernhaus und Rathaus tatsächlich vis-a-vis.

Frédéric

Das ändert allerdings nichts am Argument. Schließlich handelt es sich um eine Entscheidung von Drehbuch und Regie, diese Elemente aus dem rekonstruierten Leben von Harvey Milk aufzugreifen und in just dieser Form in die Verfilmung einzubeziehen.

w0nd3rFuLwi2aRd

Ja, unbestritten. Das Bestreben, die Filmfiguren mit den Opernfiguren zu parallelisieren, empfand ich zum Teil als prätentiöse Bedeutungsaufblaserei (beispielsweise als Milk Cavaradossis Arie "E lucevan le stelle" hört). Der von Herrn Kienzl gescholtene Theaterbesuch ist auch so ein Fall (aufgrund der bewussten Wahl von Regie und Drehbuch, ausgerechnet zu zeigen wie Milk sich die Freitod-Szene anschaut).

Nichtsdestotrotz wollte ich in meinem letzten Kommentar darauf hinweisen, dass die Tosca-Bezüge in "Milk" nicht *völlig* aus der Luft gegriffen sind und zumindest erkennbar ist, welche realen Ereignisse die Filmemacher hierzu inspiriert haben.

Besonders Harvey Milks Todesszene im Rathaus liest sich in der Filmkritik von Herrn Kienzl dramatischer und realitätsferner als sie meines Erachtens im Film letztendlich ist.

3 Kommentare