The Lords of Salem – Kritik

Im Bildrausch der Teufelsmusik.

Rob Zombie ist bekannt für seine harten Horrorfilme. Dabei wollen seine Werke stets mehr als nur einfache Genrebeiträge sein: Reflexionen über Genre- bzw. Filmgeschichte generell und alternative Popkultur. Als „Kumpel und Bier“-Filme, wofür Splatter Movies gerne mal herhalten müssen, funktionieren sie kaum. Dem Spannungsaufbau oder auch nur dem Spaß am stupiden Gemetzel zieht Zombie immer wieder das Formspiel mit verschiedenem Bildmaterial und die Konzentration auf das Grafische abseits der Handlungsrelevanz vor. Obwohl dies letztlich bis zur Enervierung ausgereizt wird, genießen vor allem seine ersten beiden Filme Haus der 1000 Leichen (House of 1000 Corpses, 2003) und The Devils Rejects (2005) bei vielen Kultstatus.

Der fünfte Spielfilm des Industrial-Metallers (seinen Animationsfilm El Superbeasto (2009) ausgenommen) ist recht nahe an diesem Programm. Waren die bisherigen Werke insgesamt im Terrorfilm verortet, widmet sich The Lords of Salem dem Hexen- und Teufelsfilm. Ästhetisch huldigt der Regisseur wieder seiner Lieblingsära. Schrullige Tapetenmuster, Hippie- und Pimpoutfits sowie „Venus in Furs“ von The Velvet Underground sind nur einige Insignien der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, mit denen Zombies neuester Film ausstaffiert ist. Lediglich der Einsatz eines Handys gibt zu erkennen, dass der Film wohl eigentlich in der Gegenwart spielt. Beim Cast greift Zombie auch diesmal größtenteils auf die für ihn typischen Schauspieler zurück. Wer genau hinschaut, kann sogar Sid Haig und Michael Berryman in einer Minirolle entdecken. Die Protagonistin Heidi, eine ehemalige Drogensüchtige, ist Radio-DJane beim Lokalsender von Salem. Sie wird, kaum überraschend, von Zombies Gattin Sheri Moon verkörpert. Als diese eine Schallplatte der ominösen Band The Lords zugestellt bekommt und sie am nächsten Tag mit ihren zwei Kollegen Herman „Whitey“ Salvador (Jeff Daniel Phillips) und Herman Jackson (Ken Foree) in der gemeinsamen Radiosendung spielt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Merkwürdig repetitive Klänge tönen durch die berüchtigte Hexenstadt, und nicht nur Heidi reagiert seltsam auf die Musik.

Über die erzählte Geschichte, die sich schnell als eine Anlehnung an Rosemaries Baby (Rosemary’s Baby, 1968) zu erkennen gibt, funktioniert der Film allerdings kaum. In einer frühen Szene klärt eine Handleserin Heidi über den Unterschied zwischen „Destiny“ und „Fate“ auf. Während man bei Ersterem grundsätzlich noch Wahlmöglichkeiten innerhalb vorgegebener Parameter habe, sei bei Letzterem alles schon entschieden. Im Modus des „Fate“ hat das Drehbuch denn auch seine Figuren arrangiert. Da alle Handlungen anscheinend sowieso nur auf dasselbe hinauslaufen würden, ist es also nicht verwunderlich, dass kaum jemand tatsächlich agiert. Besonders Heidi hat selten mehr zu tun, als tranceartig weggetreten in ihrer nur punktuell ausgeleuchten Wohnung zu sitzen oder durch die neblige Stadt zu streifen. Und dennoch sind die Figuren nicht uninteressant. Die Atmosphäre von Verlorensein und innerer Einsamkeit, die sie umgibt, sorgt für eine gewisse Faszination. Diese leisen und ereignislosen Szenen voller bitter-schöner Herbstmelancholie, unter anderem gerade auch die letzte, sich im Kreis drehende Einstellung des Films, sind mit die stärksten Momente.

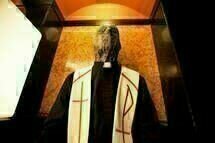

Ein Spannungsbogen im üblichen Sinne ist also kaum vorhanden. Lediglich auf der Tonebene wird immer wieder versucht, durch plötzlich einsetzendes Dröhnen Schockmomente vorzugaukeln, die im Gesehenen kaum eine Entsprechung finden. Was den Kern des Films ausmacht, sind gewaltige Bildräusche, die sich in den Zwischenräumen der Erzählung und Überschreitungen der diegetischen Realität situieren. In Rückblenden oder Visionen wird man Zeuge von Geschehnissen, die meist kaum voll zu erfassen sind. Schrumplige Körper vollziehen da mit grunzenden Lauten Hexentänze oder opfern Neugeborene. Und immer wieder tastet sich die Kamera durch den höchst lynchesk inszenierten Korridor vor Heidis Wohnung, an dessen Ende eine Tür in andere Sphären wartet.

Eben in jene Sphären verlagert sich der Film zunehmend, bis sich die Handlung darin am Ende komplett auflöst. Zombie wartet mit einer tollwütigen Collage aus verschiedenen, räumlicher und zeitlicher Kontinuität nicht mehr verpflichteten makabren Szenarien auf. Im erhabenen Hochglanzinterieur eines Theaterpalastes vollziehen sich Satanismusrituale, während auf der Bühne die Teufelsmusik „live“ performt wird. Einige Szenen hier wie auch schon zuvor im Film erscheinen wie eine gezähmte und polierte Nachinszenierung von Elementen aus Karim Hussains Splatter-Experimentalfilm Subconscious Cruelty (2000). Andere Bilder erinnern an so grausige reale Geschehnisse wie den Abu-Ghraib-Skandal. Teilweise könnten das wohl auch Aufnahmen für die Cover von Rob Zombies eigenen Platten sein.

An vielen Stellen ist das alles als künstlerisch angehauchtes Fiebertraumkino goutierbar, um einige Sekunden später wiederum doch eher als prätentiöses und albernes Bilderkauderwelsch zu erscheinen, insbesondere wenn sich Sheri Moon Zombie auf einem Ziegenbock in Bullriding-Pose gibt. Die Verbindung von Musik- und Bildgewalt scheint jedoch ein adäquater Ausdruck für einen Regisseur wie Rob Zombie zu sein. Gemeinsam mit den sehr atmosphärischen ruhigen Momenten machen diese Bildstürme The Lords of Salem jedenfalls zu seinem interessantesten Werk.

Neue Kritiken

After the Hunt

Die toten Frauen

The Mastermind

Tron: Ares

Trailer zu „The Lords of Salem“

Trailer ansehen (2)

Bilder

zur Galerie (13 Bilder)

Neue Trailer

Kommentare

Es gibt bisher noch keine Kommentare.