Zettel in den Ritzen der Klagemauer – Kurzkritiken vom DOK Leipzig 2017

Ein Jahr lang begleitet Moran Ifergans Wall das Geschehen an einem Ort, den eine Trennwand in eine Männer- und eine Frauenseite teilt. Festivalnotizen von Hildesheimer Studierenden des Seminars „Fragen an den aktuellen Dokumentarfilm“.

Licu, a Romanian Story (Rumänien 2017, Regie: Ana Dumitrescu)

Licus Haus ist voller Leben. Und voller Stillleben. Behutsam betreten wir seine Innenräume. Das Leben, das uns dort begegnet, wohnt in den Erinnerungen des Alleinstehenden, den alle seit jeher Licu nennen.

Alle Erinnerung ist Gegenwart, schrieb Novalis, und als hätte sie diesen Satz gekannt, ist in Ana Dumitrescus Dokumentarfilm das Gewesene ganz präsent. Viel Zeit sammelt sich in diesem schönen Film; eine eigene, zugleich stillstehende und vergehende Zeit, die Licus Standuhr in melodisches Ticken verwandelt. Dumitrescu schafft eine Atmosphäre der Konzentration. Im weichen Schwarzweiß ihrer Aufnahmen entfalten sich Achtsamkeit und Nähe. Feinfühlig begleitet der Film die Wanderung des Protagonisten durch ein Archiv der Freude und Verluste.

Licu erzählt uns Bilder seiner Biographie. Ohne Bitterkeit beschwört er lichte und dunkle Momente herauf. Vom kränklichen Bruder und vom Weltkrieg erzählt er, von der Vertreibung aus der Bukowina, der Revolution, der heimlich geschlossenen kirchlichen Ehe in der Zeit des Kommunismus, der gestundeten Freiheit der Urlaubstage am Meer, vom Eintritt Rumäniens in die EU und dem Ausverkauf seines Landes.

Myriam Pechan

Wall (Israel 2017), Regie: Moran Ifergan

Moran Ifergan lebt in Jerusalem und hat die Scheidung von ihrem Ehemann vor sich. Ihre Mailbox ist voll von Nachrichten ihrer Vertrauten, die ihr raten, Jerusalem zu verlassen und nach Tel Aviv zu ziehen, doch Moran will bleiben. Ihr geht es gut; sie kriegt das mit dem Kind auch alleine hin; ja, sie hat Freunde hier, die sie unterstützen; und sie möchte einen Dokumentarfilm drehen, über den wohl privatesten aller öffentlichen Orte.

Für ihren ersten Langfilm Wall legt Ifergan die Aufnahmen privater Telefonate und Mailboxnachrichten über dokumentarisches Filmmaterial von der Klagemauer in Jerusalem. Über ein Jahr lang begleitet sie das Geschehen an diesem durch eine Trennwand in zwei Seiten (Frauen, Männer) geteilten Ort. Intime Nahaufnahmen zeigen die unzähligen zusammengefalteten Zettel in den Ritzen der Mauer, Hände, die ehrfürchtig über den Stein streichen, und Lippen während des Gebets und Gesangs.

Der Film ist ein zweifaches Porträt: das einer Frau und das eines Ortes. Der Zusammenschnitt lässt die Geschehnisse an der Klagemauer mit anderen Augen sehen. Die von uns nicht deutbaren Klagen der Gefilmten werden mit der Geschichte Morans collagiert, die stellvertretend für viele andere Narrative steht, die von Frauen an diese Stätte gebracht werden.

Sophie Helena Hübner

Betrug (D 2017; Regie: David Spaeth)

Mit einem Betrüger auf dem Sofa. Basti hat dem Kinderhaus in Schwabing Geld gestohlen. Viel Geld. Indem er ein BWL-Studiums vortäuscht, wird er zum Finanzvorstand der Elterninitiative und veruntreut fast das gesamte Kapital des Kindergartens, das er für Luxusautos, Urlaube und Edelprostituierte ausgibt.

„Ich habe das gelebt“, sagt Basti und erzählt stolz und detailliert von seiner Tat. Dabei schafft er es, die Zuschauer auf seine Seite zu ziehen und Sympathien zu wecken. In anderen Einstellungen treffen wir auf die geprellten Elternpaare, sorgfältig zurechtgemacht und in sehr individuell ausgesuchten Socken, auf der Coach in ihren gutbürgerlichen Wohnzimmern.

Porträtiert wird durch den Film nicht nur der Bastis Betrug, sondern auch das Milieu der ambitionierten Gutverdiener, in dem er sich ereignet hat.

Die beiden Parteien sitzen den Zuschauern gegenüber und erzählen ihre Versionen der Geschichte. Besonders interessant ist der Film wegen der Haltung, die man zu den Figuren entwickelt. Bemitleidet man die Geschädigten, oder fallen auch wir als Zuschauer ebenfalls auf Bastis Selbstinszenierung hinein und bewundern den Betrüger, der „wenig hatte und alles wollte“?

Hannah Kattner

Talking Money (D, Schweiz, Georgien 2017; Regie: Sebastian Winkels)

Eine Frau sitzt im Arbeitsraum einer Bank. Konzentriert positioniert sie einen Stativstempel auf einer Akte, holt mit flacher Hand aus und schickt mit präzisem Schlag metallene Buchstaben vom Stempelkissen aufs Dokument. Wieder und wieder ertönt das satte Klacken der sich drehenden Platine, der dumpfe Schlag, wenn sich ihr Schriftzug ins Papier bohrt.

Der Kinosaal atmet auf, mancher kichert: Es tut sich was. Die vergangene Stunde haben sich vor den Augen der Zuschauer Bankgespräche aus sieben Ländern abgewechselt. In Georgien bat jemand um Kredit, in Bolivien um Verlängerung der Zahlungsfrist, in der Schweiz um Investitionstipps. Die Gespräche haben eine eigene Dramaturgie, die durch das Machtverhältnis zwischen Beratenen und Beratenden vorgegeben wird. Der Blick der Kamera bleibt dabei stets auf jene gerichtet, die kamen, um etwas zu bekommen.

Deren persönliche Geschichten bieten viele Möglichkeiten der Identifikation. Gleichzeitig haben Sebastian Winkels gänzlich unkommentierte Aufnahmen einen wissenschaftlichen Charakter. So handelt es sich bei Talking Money scheinbar um eine 81 Minuten andauernde Studie des Phänomens „Bankgespräch Weltweit“. Dass ein solcher audiovisueller Banktermin sich ziehen kann, ist keine Überraschung.

Anna Kondrin

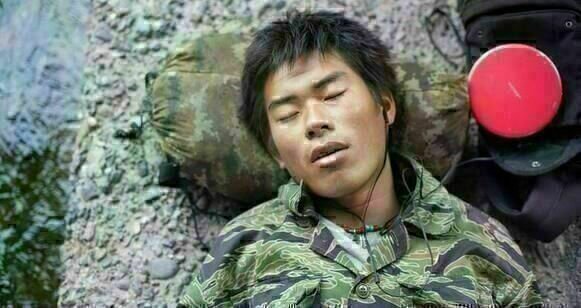

A Free Man (D/Japan 2017; Regie: Andreas Hartmann)

Die Instantsuppe köchelt auf dem Campingkocher, vielleicht die erste Mahlzeit des Tages, dabei ist die Sonne schon längst untergegangen. A Free Man porträtiert einen 22-jährigen Japaner, der sich vom behüteten Elternhaus und typischen Karriereweg lossagt und stattdessen das Leben eines Vagabunden beginnt. Eine Reise ohne Ziel, außer dem, sich so weit wie möglich vom Anfangspunkt zu entfernen.

Die wichtigsten Reisebegleiter sind dabei die Militäruniform und der Walkman, auf dem klassische Musik läuft. Schnell ziehen sich Risse durch die romantischen Vorstellungen von Freiheit und Wanderschaft. Flüchtige Reisebekanntschaften warnen davor, der Gesellschaft zu lange fern zu bleiben. Sicherheit und Stabilität seien wichtig, um irgendwann einmal eine Familie gründen zu können. Spätestens als das Geld knapp wird, holt die Realität den Protagonisten ein. Er fängt an, in einer Ausgrabungsstätte harte körperliche Arbeit zu verrichten, nach festen Plänen und in einer strikten Hierarchie, in der fast alle über ihm stehen.

A Free Man gibt dem Zuschauer Zeit, sich in die Motivationen des Aussteigers einzufühlen, besonders in seinen Wunsch nach Freiheit, um sich in der Endphase vor allem auf den Abschied von Träumen und Hoffnungen zu konzentrieren.

Rasmus Beck

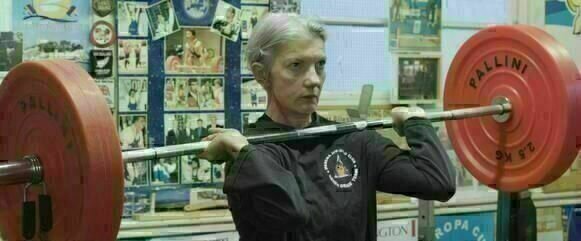

Gwendolyn (Österreich 2017; Regie: Ruth Kaaserer)

Gwendolyn Leick wirkt unergründlich, sie spricht bedacht und mit dünner Stimme, sie ist eine hagere, sehnige Frau. Scheu steht sie auf dem Siegerpodest, während die englische Nationalhymne angestimmt wird. Ein weiteres Mal hat sie die Goldmedaille bei der europäischen Meisterschaft im Gewichtheben gewonnen: „I always wanted to get off that platform as soon as possible“, gesteht sie ihrem Sohn.

Regisseurin Ruth Kaaserer porträtiert ihre Protagonistin vielschichtig und mit großer Zärtlichkeit. Erst mit 52 begann Gwendolyn Leick, dem Leistungssport nachzugehen. Das Training wurde immer wieder durch Operationen zur Entfernung von Tumorgewebe im Nackenbereich unterbrochen. Auch im Film wechseln sich Szenen körperlicher Gebrechlichkeit mit leistungsorientierten Trainingssequenzen ab. Handgriffe, zu denen Gwendolyn im Alltag nicht in der Lage ist, erweisen sich im Bewegungsablauf des Gewichthebens als uneingeschränkt möglich.

Ein gewisser Stoizismus zieht sich durch den Film. Zeitweilig scheint alles fast ein wenig zu unbeschwert. Vielleicht zeigt Kaaserer damit, wie sehr sie sich Gwendolyn filmisch nähern konnte, ohne ihr dabei die Selbstbestimmung über das, was von ihrem Leben gezeigt wird, zu nehmen.

Selina Glockner

Kommentare zu „Zettel in den Ritzen der Klagemauer – Kurzkritiken vom DOK Leipzig 2017“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.