Zarte Kohärenzen – Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Einfach nur Winterschlaf machen: Die Filme des IFFMH 2020 passen gut in eine Zeit, die viel über sich selbst nachdenkt. Wie trotz verschwimmender Sektionsgrenzen auch online Festivalatmosphäre entstehen kann.

Eine der alltäglichsten Reaktionen auf die permanente Verfremdung des Alltäglichen in diesen eigenartigen Tagen scheint mir darin zu liegen, dass wir uns viel auf Meta-Ebenen bewegen. Wir reflektieren ununterbrochen. Wir tauschen uns viel über die Bedingungen der Möglichkeit von Freundschaft, Gesellschaft, Liebe, Politik, Gesundheit, Wirtschaft, whatever aus. Es wird uns ja auch so nahegelegt von der Politik und den Influencern: Hinterfragt, was ihr sonst (automatisch) machen würdet – Freundinnen treffen, U-Bahn fahren, zur Schule gehen, Ausflüge machen, Nase popeln – und lasst es dann am besten bleiben. Und dieses ständige Hinterfragen, Beleuchten, Zögern bedeutet im Umkehrschluss auch wieder: Macht euch bewusst, was ihr da gerade tut. Was die Corona-Beschränkungen so anstrengend fürs Hirn macht, ist, dass es nicht wirklich Pausen gibt. Dass man alles irgendwie bewusst zu erleben gezwungen ist, von den kleinsten motorischen Handlungen bis hin zu jeder Form zwischenmenschlicher Beziehung.

Kennen wir, dass wir das nicht kennen.

Beispiel, im November 2020: das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg, zu dem ich eigentlich eingeladen war. Von den verschiedenen Szenarien, in denen alle Veranstaltungsverantwortlichen derzeit zu planen gezwungen sind – analog, hybrid, digital – hatten der neue Leiter Sascha Keilholz und sein Team die minimalste Variante zu wählen. Also findet im ersten Jahr nach 27 Jahren unter dem vormaligen Leiter Michael Kötz leider alles online statt. Das trübt den Neustart natürlich. Und das bedeutet (für mich): Kinos zu, Bibliotheken zu, mit Kind zu Hause, Alltag cont. Ideale Voraussetzungen also, grundsätzlich über Festivals nachzudenken. Darüber, was sie auszeichnet, was ich jetzt vermisse und ob sich unter den Bedingungen von Lockdown-Light überhaupt so etwas herstellen lässt, was sich zumindest halbwegs treffend als „Festival“ beschreiben ließe.

Nur erscheint mir dieses Meta-Reflektieren als unglaublich naheliegend. Jede*r, die oder der einmal auf einem Festival irgendeiner Art war und aktuell in Mitteleuropa mit Internetanschluss durch den Corona-Winter lebt, wird sich mühelos all die Fragen stellen können, die ich mir gestellt habe, und sich auch vorstellen können, was Streaming von Festivalfilmen in der eigenen Wohnung bedeutet. Ich beschränke mich daher auf eine große Verlusterfahrung gegenüber einem Realfestival: Mir fällt es schwer, die kuratorischen Linien klar nachzuvollziehen, die Grenzen zwischen den Sektionen deutlich wahrzunehmen. Daran bin ich sicher mit schuld, weil ich unsortiert und querbeet schaue. Aber es liegt auch an der digitalen Logik: Teils streame ich auf einer speziellen Abteilung der Festivalseite (wo Filme aus allen Sektionen nebeneinander stehen), teils auf festivalscope.com; nicht alle Filme sind mir zugänglich. Ich weiß, dass dahinter komplizierte Verhandlungen um Rechte und Lizenzen liegen, aber es ändert nichts daran, dass ich den Filmen mehr einzeln als in sinnstiftenden Verbünden begegne. „On the Rise“, das Wettbewerbsprogramm mit Filmemacher*innen am Beginn ihrer Laufbahn, und „Pushing the Boundaries“, ein Programm, das sich (etwas großsprecherisch, wie ich finde) mit wagemutigen Stilen beschäftigt, fließen für mich oft ineinander über. Aber auch das ist dann wieder meine Schuld: Ich habe wenig Festivals besucht in den letzten Jahren; mein Filmwissen ist nicht up to date; der Großteil der Filme, die ich hier schaue, sind Begegnungen mit mir unbekannten Regisseur*innen. Doch mir scheint auch, dass eine gewisse Netflix-Logik beim Festival selbst zu einer Verwässerung der Sektionen geführt hat: So kann man Pakete buchen, die mit Titeln wie „The French Connection“ oder „(Post-)Feminismus“ die Filme recht wahllos nach Themen und Produktionsorten neu sortieren.

Festivalgefühl zwischen Schreibtisch, Couch und Bett

Und dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, entsteht in mir Stream für Stream immer stärker das Gefühl, insgesamt ein Festival zu erleben; also eine disparate Gruppe von Filmen als aufeinander bezogen und kohärent zu sehen, in eine über die Filme hinausweisende Atmosphäre, eine Stimmung einzutauchen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Filme, die ich schaue, über alle Sektionsgrenzen hinweg produktiv zueinander verhalten, dass sie vielfältig miteinander kommunizieren. Vielleicht sehe ich, was ich sehen will; vielleicht können wir nicht anders, als Sinn zwischen dem Wie des Sehens (zu Hause etc.) und dem, was gesehen wird, herzustellen. Wahrscheinlicher aber ist die grundlegende Programmauswahl des IFFMH doch von zarten stilistischen und thematischen Kohärenzen gekennzeichnet.

Ein Zoom-Gespräch mit Kritikerin und artechock-Chefredakteurin Dunja Bialas hilft mir dann dabei, diesem Festival-Effekt auf die Spur zu kommen. Denn viele, fast alle der von mir geschauten Filme tun das, was mir (s.o.) unter Corona-Bedingungen als allgemeine Praxis erscheint: Sie reflektieren mit erzählerischen Mitteln über das Erzählen. Sie erzählen bewusst. Und damit passen sie ideal in meine Stimmung in diesem Jahr 2020, verstärken, verkomplizieren, erweitern sie.

Zum Beispiel Fauna (Sektion „Pushing the Boundaries“) von Nicolás Pereda. Wir sind in einem Kaff im Norden Mexikos. Gefährliche Gegend, hier wird der Krieg um die Drogen ausgetragen. Ein mittelprächtiger Schauspieler geht mit dem Vater und dem Bruder seiner Freundin in eine Bar. Männlichkeitsgehabe, Biertrinken, Schweigen. Doch dann will der Vater, dass der Schauspieler seine Rolle aus der Netflix-Serie Narcos: Mexico (seit 2018) performt. Einmal, zweimal, dreimal. Die Bar wird erst zur Bühne, dann werden die Rollen zwischen den Männern mehrmals getauscht, und am Ende sind Wirklichkeit und Spiel nicht mehr so richtig voneinander zu trennen. Die Erfahrung, wie schnell das Alltägliche ungewöhnlich werden kann, ohne dabei unrealistisch zu werden, ist für mich in diesen Tagen unheimlich befreiend.

Spiele mit den Konventionen

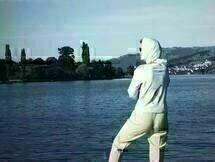

My Mexican Bretzel („On the Rise“) von Nuria Giménez Lorang treibt dieses Spiel mit den Erzählkonventionen weiter und spielt es zugleich konfrontativer, als gewollt missverständlichen Flirt zwischen zwei parallel laufenden Geschichten in Bild und Text. Zum einen sehen wir da Home-Video-Aufnahmen eines wohlhabenden Schweizer Paars aus dem 1940er bis 1960er Jahren – meist aus dem Urlaub, mit Segelturns, Skifahren, Stierkampf, Strand, in Europa und den USA. Darüber, oder darunter, erzählen die Untertitel die Geschichte einer gelangweilten Ehefrau, die irgendwann ihren Mann betrügt. Man weiß schnell, dass Bilder und Geschichte nicht ganz zusammenpassen, dass Schnitt und Text uns foppen wollen. Das ordinäre Leben wird auch hier verfremdet und, wenn auch auf recht seichte Weise, hinterfragt. Zugleich wird über das Erzählen mit Bildern und Wörtern reflektiert – ein Meta-Found-Footage Film, eskapistisch, elegant, versöhnlich.

Viel artikulierter, aggressiver dekonstruiert der Eröffnungsfilm The Death of Cinema and My Father Too („On the Rise“) Erzählkonventionen. Regisseur Dani Rosenberg verarbeitet darin auf verschiedenen Wegen den realen Tod seines Vaters; er filmt ihn im Krankenhaus und geschwächt zu Hause; inszeniert eine Geschichte über einen Regisseur, der einen Film mit und über seinen sterbenden Vater macht; zeigt schließlich alte VHS-Filme, die er als Sohn mit dem Vater gedreht hatte. Ich muss bei dieser Arbeit eines israelischen Filmemachers, der unter anderem von der Gefahr eines iranischen Raketenangriffs erzählt, stark an iranische Regisseure wie Abbas Kiarostami und Jafar Pahani denken. Aber Rosenbergs Film scheint mir etwas verbissener mit sich selbst beschäftigt als deren verspielte Werke, und etwas schaustellerischer in seinen durchaus virtuos ineinander verschachtelten Erzählebenen als das Understatement, das ich vor allem mit Kiarostami assoziiere. Aber: The Death of Cinema ist das Spielfilmdebüt Rosenbergs, und hier direkt den Vergleich mit großen Meistern zu ziehen, bedeutet ja vor allem: Da kann noch viel kommen. Das Festival von Mannheim-Heidelberg hat sich schon seit Langem auf die Fahnen geschrieben, Talente früh zu entdecken.

Leere, Stillstand, Schlaf

Während Rosenbergs Film manchmal eher an einem Zuviel des Zeigens krankt, entscheidet sich Home Front (Des Hommes; „Pushing the Boundaries“) von Lucas Belvaux in einer zentralen Szene fürs Weglassen. Es ist Nacht, weit hinten brennt ein Dorf, und Gerard Dépardieus Voice-over gesteht, er habe seiner Schwester niemals von dem schlimmsten Kriegsverbrechen erzählt, an denen er als französischer Soldat im Algerienkrieg beteiligt war. Und dabei bleibe es. Das Tätertrauma bleibt in diesem Film (der sich nicht nur in diesem Moment stark auf Alain Resnais’ Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr (Muriel our le temps d’un retour, 1963) bezieht) letztlich unbebildert – eine der vielen streitbaren Entscheidungen dieses durchaus mutigen, aber tendenziell chauvinistischen und eurozentrischen Films über ein in Frankreich noch nicht ausreichend bearbeitetes historisches Kapitel. Man spürt, dass hier noch Erinnerungsarbeit und öffentliche Debatten zu leisten sind. Denn aktuell sind Ereignisse wie die Vertreibung der Pieds-noirs, die Verbrechen der OAS und das Massaker von Oran noch stark durch die politische Rechte besetzt. Home Front ist ein aufwühlender, wenn auch grobschlächtiger Beitrag mit Rambo-Verweisen dazu – der aber, so meine Befürchtung, teils eher den Leuten auf der politisch falschen Seite in die Karten spielen könnte.

Beginning („On the Rise“) von Dea Kulumbegashvili ist wiederum ein Film, der sich erzählerisch auf denkbar subtile Weise selbst hinterfragt. In einer der fast immer komplett statischen, sehr langen Einstellungen des Films legt sich die Hauptfigur auf den Waldboden, schließt die Augen und hört auf, sich zu bewegen. Die Geräusche sterben allmählich ab, und die Statik des Kaders kriecht ins Bild. Würde nicht hier und da der Schatten des Laubs über ihr Gesicht wandern, ich wäre unsicher, ob das Bild eingefroren ist. In der entstehenden Ungewissheit klingen alle Themen des Films an – es geht um Leben und Tod, um Glauben und Opfer, um Eingesperrtsein als Frau und als Mutter. Zugleich ist diese Szene in einem insgesamt eher bedrückenden Film ein fast schon augenzwinkerndes Nachdenken über Slow Cinema, ein kleiner Seitenhieb auf einen bestimmten Stil von Festivalfilm, den er selbst zelebriert. Das ist genial, und wiederum unglaublich passend zu meiner Erfahrung in diesen Tagen: Manchmal will man sich nur noch hinlegen und Winterschlaf machen. Am besten mit vielen Filmen.

DISCLAIMER: Festivalleiter Sascha Keilholz war lange Zeit redaktionell verantwortlich, Sektionschef Frédéric Jaeger ist Gründer und bis heute Chefredakteur von critic.de.

Kommentare zu „Zarte Kohärenzen – Filmfestival Mannheim-Heidelberg“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.