Which Side Are You On? – Die Filme von Travis Wilkerson

Schönheit und Unbehagen: Travis Wilkerson aktualisiert die Tradition des Agitprop.

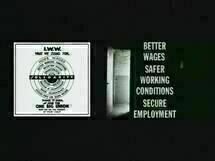

„Workers of the World, Unite!“ prangt in großen Lettern auf der Leinwand. Ernst gemeint, völlig ernst. Eine schöne Konstellation ist es, in der Filmemacher Travis Wilkerson diese Worte auferstehen lässt: Auf der Tonspur ein Gitarren-Instrumental, Folkmusik ohne Stimme, die Buchstaben nicht Beiwerk, sondern Herz der Einstellung. Das Zelluloid-Bild zeigt Butte, Montana, karge Ortschaft, einst Minenstadt und Zentrum gewerkschaftlicher Organisation. Melancholie in der Musik, Abwesenheit im Bild, nur der Text als Gespenst der Vergangenheit – die Elemente gerade durch ihre ausgestellte Trennung deutlich zueinander in Bezug gesetzt. Dann spricht Wilkerson weiter. Er will etwas, er agitiert.

Gesichter des Kapitalismus

1917, das ist der Fluchtpunkt von Travis Wilkinsons bekanntestem Film An Injury to One (2002). Die USA treten in den Ersten Weltkrieg ein, Arbeiter werden zu Patrioten, in Russland steigt die große Revolution. 1917, das ist auch das Jahr, in dem Frank Little gelyncht wird, Kämpfer für die Industrial Workers of the World, jener sagenumwobenen US-Gewerkschaft, deren Spruch „An injury to one is an injury to all“ Wilkerson zum Titel seines Films gemacht hat. Dem Verbrechen nähert er sich im großen Maßstab, anhand der Geschichte der Stadt, von den ersten Kupferentdeckungen im 19. Jahrhundert über jenes 1917 bis in die Gegenwart – heute wird kein Kupfer mehr abgebaut, aber die Folgen der Ausbeutung sind ein ökologisches Desaster. Aus den Skandalen dieser Geschichte entspringt die Wut des Filmemachers, die sich in Wilkersons fast meditativem Voice-over so unaufgeregt wie entschlossen Bahn bricht.

Agitprop ist tot

Dieser Gestus entstammt jenem längst verloren geglaubten Politkino, das Olivier Assayas in Die wilde Zeit (Après mai, 2012) jüngst noch einmal begrub. Wilkersons Stimme zwischen Empörung und Anteilnahme – weit entfernt vom Narzissmus eines Michael Moore –, seine Aufrichtigkeit in der Frage des Arbeitskampfes – „die arbeitende und die ausbeutende Klasse haben nichts gemeinsam“, heißt es in der IWW-Präambel –, seine Beschwörung alter Arbeiterlieder, reduziert auf ihre Textlichkeit. Man vermisst ihn doch etwas, diesen filmischen Agitprop aus der Epoche der Großen Erzählungen, als man noch hinter der nächsten historischen Ecke nicht nur Aufstände, sondern die Revolution erwartete. Und sein Verschwinden leuchtet auch nicht unmittelbar ein. Warum ist mit den sozialistischen Dogmen auch eine filmische Tradition gestorben, die sich über Bilder und Montage nicht nur an politischen Kausalitäten versucht, sondern diese offensiv in den Dienst einer besseren Welt stellt? Warum lässt sich Eisenstein nur noch (film)historisch diskutieren, praktisch aber nicht mehr ins Werk setzen, im Dienst vielleicht einer neuen, anderen Idee von Kommunismus? Und müsste nicht gerade das Kino mit seinem Gespür für kleine Erzählungen aufblühen, der politischen Agitation in Zeiten differenzierter politischer Theorie eine Heimat gerade deshalb bieten, weil es selbst so viel komplexer ist als die Kausalitäten auf einem Flugblatt?

Politik und Montage

Wilkerson nähert sich diesen Fragen und antwortet nicht nur mit nostalgischer Verklärung. An Injury to One ist eher Aktualisierung, minimalistisches Kino, Agitprop auf PowerPoint. Straighte Splitscreen-Ästhetik kombiniert mit melancholischen 16mm-Landschaftsaufnahmen, ein Film zwischen Geschichtsdoku, Propaganda und der Landschaftspoesie von James Benning und anderen – ein beeindruckender Mix vor allem deshalb, weil Wilkerson die Bilder seiner Agitation nicht unterordnet, sondern beides einander verstärkt. Das ist mehr als Formbewusstsein. Es geht um politische Zusammenhänge, und damit um Montage. Fotografien aus vergangenen Zeiten, nebeneinander gelegt, wieder verschwindend. Bewegte und doch nicht minder stille Eindrücke eines gegenwärtigen Butte, aus dem jegliche revolutionären Spuren verwischt sind. Textbausteine, Begriffe, Buchstaben im Kino. Vergangenes und Gegenwärtiges: In der Vergangenheit von 1917 lebt die McCarthy-Zeit bis heute fort, sagt Wilkerson einmal. Diese zunächst merkwürdig anmutende Beobachtung illustriert er mit dem Hinweis auf den verschwundenen sozialistischen Diskurs in den USA, ausgelöscht in einer Zeit, in der man für „illoyale Äußerungen“ ins Gefängnis kommen konnte, ausgelöscht noch immer. Deshalb werden Buchstaben auf der Leinwand zum revolutionären Mittel. McCarthy als System, 1917, 1951, heute. Industrialisierungswelle, Niederschlagung der radikalen Arbeiterbewegung in den USA, Umweltkatastrophen. Kapitalismus. Wir sind dieses System, wir sind diese Vergangenheit.

Spuren des Gegenwärtigen

Wir oder Barrett, Charlie und William. Die drei Figuren aus Wilkersons einzigem Spielfilm Who Killed Cock Robin? (2005) füllen die Leere von Butte aus. Sie bieten die körperliche Präsenz, die uns in der Ästhetik der Abwesenheit von An Injury to One vorenthalten wurde. Wo dieser noch eine wütende Trauerfeier war, eine Anklage des Kapitalismus und Wehklage über seine Zerstörungswut, beschäftigt seinen Nachfolger das Ausloten der Gegenwart, die auf eine bessere Zukunft verweist. Oder eben nicht. Barrett, Charlie und William wandern durch die verlassene Stadt, leben umher, diskutieren, musizieren, jobben, saufen. Man weiß nicht so recht, ob sie eine Avantgarde sind, die letzten verbliebenen Kommunisten von Montana, oder die traurigen Reste der im Vorgängerfilm erzählten Geschichte. Überhaupt sind beide Filme nur als Teil eines beeindruckenden Raum-Zeit-Experiments zu würdigen, denn auch in Who Killed Cock Robin? ist Butte das eigentliche Zentrum, in dem nicht mehr vorrangig Geschichte nachwirkt, sondern sich nun Lebensversuche abspielen.

Es lebe Agitprop

Begonnen hat Travis Wilkerson seine Aktualisierung radikalpolitischen Kinos nach einer Begegnung mit dem kubanischen Filmemacher Santiago Alvarez, dem er mit seinem ersten Film Accelerated Under-development: In the Idiom of Santiago Alvarez (1999) ehrte. Dort steht am Ende eine Würdigung des Agitprop-Kinos Lateinamerikas, das zugleich ein Versprechen beinhaltet: der Einengung auf eine klare politischen Message eine Ausweitung filmischer Methoden zur Seite zu stellen. Wilkerson bilanziert seine Sichtung der unzähligen Filme von Alvarez und feiert ihre Vielfalt anhand von Oppositionen. Sie sind spielerisch oder todernst, wütend oder ironisch, knapp oder episch, zeigen die Welt aber stets als veränderte und sich verändernde, werden gemacht für das Jetzt und Hier. Diese Vielfalt spricht auch aus Wilkersons eigenen Filmen, die immer wieder aufs Neue überraschen, unterschiedlichstes Material durchmischen und neu arrangieren, dabei getrieben nicht nur vom aufklärerischen Regisseur, sondern vom musikalischen wie filmischen Rhythmus, der die Vielzahl der Materialien in eine tatsächlich erfrischende Filmkunst übersetzt.

Vom Revolutionären zum Reaktionären

Doch aus dieser erfrischenden Ästhetik spricht noch ein anderes Erbe der verschütteten Tradition. Wenn Wilkerson die bei Alvarez entdeckte Vielfältigkeit des Agitprop erläutert, dann greift er auf ästhetische Kriterien zurück, nicht auf politische. Politik ist für ihn nicht mehr Verhandlungssache, sondern eine Frage von Gut und Böse. So ließe sich anhand seiner eigenen Filme eine weitere Opposition hinzufügen, nämlich die zwischen einem ehrlichen Interesse am Agit, am Revolutionär-Werden (der Figuren, des Zuschauers, des Kinos), an der Neugier für das Verhältnis von radikaler Politik und radikaler Filmkunst; und der billigsten Prop, die ein revolutionäres Subjekt ins Bild setzt, die ihre filmischen Mittel nicht nur einer Haltung unterordnet, sondern einer ewigen Wahrheit. In Who Killed Cock Robin? erklärt eine der mit dem Vokabular des Regisseurs ausgestatteten Laiendarsteller den Zweiten Weltkrieg zum imperialen Abenteuer der US-Armee. Im Kurzfilm Sand Creek Equation (2011) parallelisiert Wilkerson ein Massaker an US-amerikanischen Indianern aus dem 19. Jahrhundert mit einem Angriff Israels auf den Gaza-Streifen. Und spätestens hier – in den Bildern der unschuldig spielenden Kinder Palästinas, die schon morgen vom globalen Imperialismus ausgelöscht sein könnten wie einst die Ureinwohner Amerikas – ist aus der erfrischenden Repolitisierung der Filmkunst eine problematische Ästhetisierung der Politik geworden. War der durch die IWW-Rhetorik gefilterte und radikalisierte Klassengegensatz noch Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses, schien der Regisseur dort noch das fehlende Bewusstsein für Klassenfragen in den neueren linken Bewegungen zu bemängeln, geht es Wilkerson nun um die unkritische Affirmation der extremsten Auswüchse dieser New Left: um die unterdrückten Völker der Erde und ihre Besatzer, die als machtstrebende und selbst geschichtslose Zerstörungsmaschinen auftreten. Anders als das behutsame Sichtbarmachen von An Injury to One negiert Wilkersons Ästhetik der historischen Assoziation nun Geschichte, sucht nicht nach überraschenden Erkenntnissen, sondern nach der im schlechtesten Sinne propagandistischen Illustration des Bösen, hinter dem der immer gleiche Feind hockt.

Was bleibt hängen?

Lässt sich Travis Wilkersons Werk entkoppeln von diesem Unbehagen? Müssen wir – wenn Wilkerson selbst empathisch an das Projekt seines Idols Alvarez, ein neues Kino für eine neue Gesellschaft zu machen, erinnert – nicht auch fragen, was das für eine neue Gesellschaft ist, der Wilkerson sein neues Kino schenken will? Gerade sein Werk fordert heraus, Politik und Kino zusammenzudenken, gerade bei ihm steckt die „Intention“ eben nicht dahinter und wartet darauf, enthüllt oder ignoriert zu werden, sondern ist in jedem Bild sichtbar. Wir können sein Werk von seiner Person trennen, aber nicht von dem, was es antreibt. Seine Filme bleiben hängen, aber können wir sie dort hängen lassen? Which Side Are You On? So einfach ist das nicht mehr, auch wenn es manchmal schön wäre. Andere Fragen erscheinen dringlicher. Ist politisch leidenschaftliches Kino wirklich nur um den Preis der Vereinfachung zu haben? Geht Agit ohne Prop?

Kommentare zu „Which Side Are You On? – Die Filme von Travis Wilkerson“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.