Von Räumen ohne Ausgang: Ein Bericht von der Duisburger Filmwoche (1)

Die Duisburger Filmwoche sucht intime Zugänge zu größeren Zusammenhängen. Im ersten Teil des Festivalberichts erzählen zwei Filme von der Geschichte Iraks und der Gegenwart Kubas und nutzen gänzlich unterschiedliche Modi der dokumentarischen Annäherung.

„Ausgänge“ ist für ein Dokumentarfilmfestival eine dankbare Überschrift. Das Wort kann auf Formales verweisen, auf die Möglichkeiten, aus dem Bildrahmen auszubrechen, das Bild mit dem zu verknüpfen, was jenseits von ihm liegt. Es beschreibt die Reise eines Films, nicht nur das Ende, sondern auch den Ausgangspunkt. Und schließlich lässt es sich in vielfältiger Weise auf die dokumentarischen Sujets einer Zeit beziehen, in denen Menschen nach Ausgängen suchen, aus ihrem Leben oder konkreter: aus ihrem Land.

Kuba und Irak: Im Kleinen von Großem erzählen

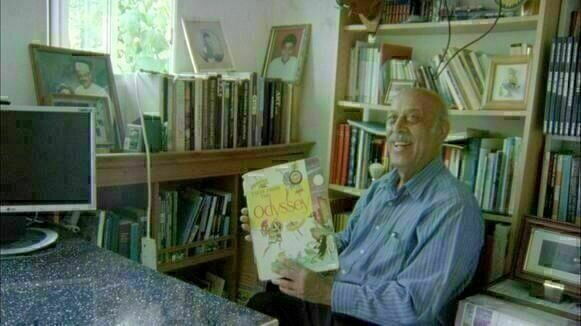

Iraqi Odyssey und Somos Cuba: Nicht um intime Geschichtchen geht es hier, scheinen diese Titel zu sagen, sondern um Länder, um Gesellschaften. Dabei gehen die beiden neue Filme von Samir und Annett Ilijew doch von Intimem aus: Der in der Schweiz lebende Samir blickt auf das Leben einiger seiner Verwandten, die es als Folge der bewegten Geschichte ihrer Heimat in alle möglichen Exile verschlagen hat. Moskau, Buffalo, Neuseeland sind nur ein paar der besuchten Stationen. Er erzählt aus dem Off, fährt zunächst in einer Art PowerPoint-Präsentation den eigenen Stammbaum ab, um die Protagonisten des Films direkt einzuordnen, dann lässt er seine Familie und einen reichen Fundus an Archivmaterial sprechen. Trotz über zweieinhalb Stunden Länge und 3D-Technik ist Iraqi Odyssey also eher konventionell angelegt, Intimität heißt hier: an die Hand genommen werden. Ilijews Film funktioniert anders, in erster Linie, weil sie kein Werk durchkonzipiert, sondern Videokassetten ausgewertet hat: Der Kubaner Andrés, der eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat, ist mit brandneuer Kamera in sein Arbeiterviertel am Rande von Havanna zurückgekehrt und hat sein Leben gefilmt. Rare Einblicke in den kubanischen Alltag verspricht Somos Cuba.

Beide Filme erzählen also im Kleinen von Großem, wobei dieses Verhältnis jeweils anders gedacht wird. Während Andrés’ Leben das heutige Kuba im Ganzen repräsentieren soll, sind die Schicksale in Iraqi Odyssey nicht beispielhaft für eine Gesellschaft, sie bilden vielmehr Linien, die uns durch die politischen Wirren der jüngeren Nahostgeschichte führen. Samirs Familie besteht größtenteils aus Ärzten, Ingenieuren, Intellektuellen; es sind intelligente, humorvolle Leute, die, wenn sie über ihre Heimat sprechen, deren heutiges Schicksal von außen beobachten. Beide Filme, das ist ihr größter Unterschied, benutzen also zwei vollkommen verschiedene Formen der Annäherung: die distanzierte Reflexion derer, die sich an zeitlich Fernes erinnern und räumlich Fernes beurteilen, und der Versuch, eine Lebenswelt ganz unmittelbar darzustellen. Zwar spricht auch Andrés gern über gesellschaftliche Fragen, verhehlt etwa in keiner Sekunde seine Skepsis gegenüber dem Castro-Regime. Für den Film jedoch repräsentiert er jenes „einfache Volk“, das in Iraqi Odyssey durch Abwesenheit glänzt.

Macht der Worte

Dabei zeigt Samirs Film nicht zuletzt, wie solche Vorstellungen von Gemeinschaft den Gezeiten der Historie unterworfen sind, wie es eben nicht einfach ein irakisches Volk gibt, das den Bodensatz der sich abwechselnden Regime bildet, wie es vielmehr erst durch diese Regime immer wieder aufs Neue konstituiert werden muss. Für Samirs Großvater war es selbstverständlich, dass die eigenen Töchter behandelt werden wie die Söhne und dass sie einmal studieren werden; die heutzutage die irakische Gesellschaft so scharf differenzierende religiöse Konfession spielte noch vor Kurzem keine Rolle. So altbekannt der filmische Blick ins Familienalbum sein mag, er erweist sich also mal wieder als schöner Ausgangspunkt, um von der Welt zu erzählen. Während wir, zunehmend atemlos, diese Menschen sowohl rund um den Erdball wie in ihre Vergangenheit verfolgen, entsteht ganz nebenbei eine alternative Geschichte des Jahrhunderts, nicht nur für den Irak. Weil auch in den Ländern, in denen die Protagonisten auf der Flucht landen, gerade etwas passiert: Als einstige Kommunisten ist ihre Geschichte zu einem wesentlichen Teil dadurch beeinflusst, was „Kommunist“ an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit bedeutet.

In Somos Cuba dagegen spielen, ganz anders als man vermutet, solche Fragen für den Alltag kaum eine Rolle. Fast alle Einwohner, die wir im Laufe des Films kennenlernen, verdienen sich ihr Geld mit einer Arbeit, die vom Staat nicht erlaubt wird oder indem sie Staatseigentum entwenden, um damit eigene Mini-Unternehmen aufzuziehen. Bei Raúl Castros TV-Ansprache, in der er zur gemeinsamen Schlacht aller Kubaner gegen diese Form des Diebstahls und des Betrugs aufruft, schläft auch die einzige Zuhörerin, eine Katze, bald ein. Ein Dissident in Andrés’ Nachbarschaft steigt dann mal aufs Dach und ruft: Nieder mit Castro! Das Viertel winkt ab, hält rhetorisch ein bisschen dagegen, dann kauft man ihm seine leckeren Kringel ab. Die überzeugteste Regimefreundin in Somos Cuba ist dagegen Andrés’ kleine Tochter Laydis, die in einer der schönsten Szenen mit dem kritischen Geist ihres Vaters konfrontiert wird. „Fidel gibt uns zu essen“, sagt sie strahlend. „Wir geben Fidel zu essen“, sagt Andrés, und dann geht das Gespräch noch eine Weile weiter, wobei das kleine Mädchen mitunter etwas unsicherer wird, sich seine Revolutionsromantik aber nicht kaputtmachen lassen will. Laydis darf hier ganz selbstverständlich beides sein: ein dem Zugriff einer stark ideologisierten Staatsschule ausgeliefertes Kind, das höchst unreflektiert hohle Revolutionsphrasen nachplappert, aber eben auch ein freches kleines Mädchen, das mit größter Freude dem Papa widerspricht und sich um Erwachsenenlogik einen Dreck schert.

Jetzt aber wirklich?

In Somos Cuba blickt niemand von außen in ein fremdes Leben, sondern jemand teilt sein Leben mithilfe einer Kamera mit. Aus den faszinierenden Bildern, die Andrés immer wieder einfängt, spricht deshalb eine angenehme Selbstverständlichkeit. Wir müssen nicht jemandem minutenlang beim Abwasch zusehen, um in diesem Milieu anzukommen, das Sujet muss nicht etabliert werden, sondern hat sich gewissermaßen den Kamera-Blick angeeignet. Dieser Blick ist dann aber nicht einfach spontan-unbedarft und frei von künstlerischer Intention, sondern immer wieder genaue Konstruktion. Seinen cholerischen Nachbarn Chicho setzt Andrés auf einen Stuhl, um ihn zu befragen, ganz wie in üblichen Talking-Heads-Formen. Der sagt ihm dann mal, wie die Dinge so liegen, ebenso wie er einmal besoffen seinem heulenden Kind eine Lektion erteilt oder seine Frau betrügt. Der Film schrammt da manchmal knapp an der Elendspornografie vorbei, zumindest scheint es dann, als hätte sich Ilijew mit der Kameraführung auch gleich jeglicher repräsentationsethischer Überlegungen entledigt; als wäre die Kamera keine Kamera mehr, nur weil kein professioneller Kameramann sie führt, als wäre der Blick, nur weil es nicht mehr der europäische ist, nun ein völlig unverstellter aufs wirklich-wahre Kuba. Der Kraft dieser reichen Dokumente tut dies freilich keinen Abbruch.

Tragischerweise ist Andrés während der Fertigstellung des Films an einem Herzinfarkt gestorben. Die kleine Laydis sollte schon zu seinen Lebzeiten eigentlich zu ihrer Tante nach Mexiko ziehen, hat aber keine Ausreiseerlaubnis bekommen. Anders als Samirs Familienmitglieder, die nicht in den Irak zurückwollen oder -können, ist sie nicht aus-, sondern eingesperrt, der Ausgang ist geschlossen.

Kommentare zu „Von Räumen ohne Ausgang: Ein Bericht von der Duisburger Filmwoche (1)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.