Virenkino – Eine Einführung

In den nächsten Wochen ist viel Zeit zum Filmeschauen. Critic.de unternimmt in loser Folge einen Streifzug durch die Seuchenfilmgeschichte. Zum Auftakt ein paar Überlegungen zum Verhältnis von Virus und Kino.

Als unsichtbare Gefahr ist das Virus ein paradoxes und deshalb endlos faszinierendes Sujet für ein Medium, dessen stärkste und vielleicht einzige Waffe die Sichtbarkeit ist. Wenn Kino und Virus aufeinandertreffen, geht es in gewisser Weise immer darum, das Undarstellbare zur Darstellung zu bringen. Letztlich ein ebenso hoffnungsloses wie spektakuläres Unterfangen: Wo die Ursachen sich dem Zugriff kategorisch entziehen, blühen die Symptome umso bunter. Im Kino ist das Virus immer schon ein Killervirus.

Säkularisiertes Voodoo

Es verwundert deshalb kaum, dass sich die buntesten Symptome im Horrorkino finden. Das virale Kinomonster schlechthin ist der Zombie. Zumindest in seiner modernen Ausprägung. Stilbildend war George A. Romeros Night of the Living Dead (1968), ein Film, in dem das Wort „Virus“ zwar nicht fällt, in dem die Masse wandelnder, Menschenfleisch verzehrender Untoter jedoch offensichtlich ein epidemiologisches Problem ist. In den ältesten Ausprägungen des Zombie-Mythos erschienen diese Wesen noch ferngesteuert durch Voodoo-ähnliche Rituale, und diese Verschiebung verweist möglicherweise auch auf eine historische semantische Kontinuität jenseits des Zombie-Komplexes: Vielleicht handelt es sich ja beim Virus – hier verstanden nicht als infektiöse organische Struktur, sondern als Element des kulturellen Imaginären – tatsächlich um eine Art säkularisiertes Voodoo: ein Böses, das nicht im Menschen und auch nicht, oder jedenfalls nicht ganz, in der Natur gründet, sondern in einer höheren Macht, die nun nicht mehr im Himmel, sondern jenseits der Wahrnehmungsschwelle situiert wird.

„Realistische“ Filme über Virenkatastrophen in modernen Massengesellschaften gibt es vergleichsweise wenig. Besonders das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, die Latenzzeit mitsamt zunehmender Unsicherheit, das langsame Umkippen ins Chaos, scheint filmisch schwer vermittelbar. In dieser Phase ist das Virus eine Herausforderung für die Stochastik, oder vielleicht eher: Die Stochastik wird zur Herausforderung für die Menschen, denen klargemacht werden muss, dass selbst ein objektiv kleines persönliches Risiko fatale gesamtgesellschaftliche Konsequenzen haben kann. Das Kino, für das solche Denkmuster erst recht zu abstrakt sind, tritt im Allgemeinen erst wieder auf den Plan, wenn der Notstand ausgerufen wird und Aktion gefragt ist. Steven Soderberghs Contagion (2011) wäre ein Beispiel für antivirales Interventionskino, Herman Yaus The Leakers (2018) geht in eine ähnliche Richtung, ist aber bereits deutlich spekulativer. Noch ein Schritt weiter, und man ist wieder bei den stochastischen Zombies von World War Z (2013).

Radikalstmöglicher Nivellierer

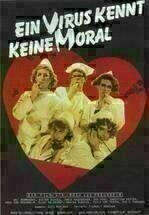

Politisch lässt sich das Virus als der radikalstmögliche Nivellierer fassen. Ein Virus kennt keine Moral (1986) heißt ein Schlüsselfilm von Rosa von Praunheim über die Aids-Krise. Tatsächlich kann man angesichts der weltweiten Verbreitung des HIV-Virus nachvollziehen, wie die Versuche der Mainstreamgesellschaft, die Gefahr durch ihre Projektion auf Randgruppen wie Schwule und Drogenabhängige sich selbst vom Leibe zu halten, über kurz oder lang ins Leere laufen. Im Feld des Virenkinos nehmen Aids-Filme freilich eine Sonderstellung ein. Vermutlich aufgrund der immensen soziokulturellen Folgen der Katastrophe tendieren sie zum Biopic und zum Melodrama eher als zum Katastrophen- oder Horrorfilm. Das Gegenmodell dazu wäre David Cronenbergs Shivers (1975), ein manisch-sexpositiver Seuchenfilm, der die moralische Fallhöhe des Aids-Kinos in der Immanenz der Orgie nivelliert.

Das Virus dient dem Kino allerdings nicht nur als Stofflieferant, sondern auch als Erzählwerkzeug, wenn nicht gar als Erzählprinzip. Besonders Science-Fiction-Filme haben immer wieder die Idee einer Seuchenkatastrophe formalisiert und fürs World Building instrumentalisiert. Ganze Franchises wie etwa die Terminator- und Resident-Evil-Filme bauen auf dieser Idee auf: Das Virus fungiert als eine Art narratologische Tabula rasa, die, ab einem gewissen Punkt im Erzähluniversum, die Normalität der Welt auslöscht und die Etablierung einer anderen Welt, die nun nur noch den Gesetzen des jeweiligen Franchises gehorcht, erlaubt. Das Virus wird von einem destruktiven zu einem produktiven Agenten.

Unsichtbare Störung des Normalbetriebs

Schließlich sei noch auf die vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren eskalierende Ausweitung des Virusbegriffs ins Metaphorische verwiesen. (Siehe etwa auch den Essayfilm Global Viral. Die Virus-Metapher (2012) von Madeleine Dewald und Oliver Lammert. Besonders die Digitalisierung hat sich hierfür als ein idealer Nährboden erwiesen. Das Kino allerdings sieht sich gerade angesichts des Computervirus mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert: Wenn schon der Normalbetrieb eines modernen Rechners kaum einer konventionellen Visualisierung zugänglich ist, wie soll da eine unsichtbare Störung dieses Normalbetriebs ins Bild gesetzt werden? Die noch etwas jüngeren viral videos der Netzwelt drohen wiederum das Kino gleich ganz überflüssig zu machen. Regelmäßig erweisen sie sich als wendiger und anschlussfähiger als ihre schwerfälligen, hochkapitalisierten Vorfahren, und während die Netzvideos fröhlich Filmgeschichte samplen, geraten die Versuche des Kinos, sich im Gegenzug der YouTube-Ästhetik zu bedienen, von wenigen Ausnahmen abgesehen (insbesondere: Unfriended, 2014), eher schwerfällig.

Andererseits ist das nur eine Momentaufnahme. Grundsätzlich ist wohl davon auszugehen, dass Bilder, die selbst zu Viren werden, wenig Räume für Reflexion oder gar für Selbstreflexion öffnen. Eine Viruskatastrophe ist, siehe oben, immer auch ein Neuanfang. Momentan schließen die Lichtspielhäuser. Aber vielleicht schlägt nach Corona irgendwann wieder die Stunde des Kinos.

Hier geht es zu den Filmen der Reihe:

Virus (Kinji Fukasaku, 1980)

Die weiße Krankheit (Hugo Haas, 1937)

Vigil in the Night (George Stevens, 1940)

The Cassandra Crossing (George P. Cosmatos, 1976)

The Crazies (George A. Romero, 1973)

What's So Bad About Feeling Good (George Seaton, 1968)

Ultimate Chase - Die letzte Jagd (Albert Pyun, 1996)

Ebola Syndrome (Herman Yau, 1996)

The Hole (Tsai Ming-Liang, 1998)

The Mad Death (Robert Young, 1983)

Cabin Fever (Eli Roth, 2002)

Rabid (Jen und Sylvia Soska, 2019)

Kommentare zu „Virenkino – Eine Einführung“

Christian Deutschmann

Nicht zu vergessen: Ingmar Bergmans "Das siebte Siegel", der vielleicht schönste, weil ergreifende und irgendwie tröstliche Film zum Thema Seuche.