Verzahnte Zeiten – Lee Anne Schmitt beim DOK Leipzig

In ihren so politischen wie persönlichen Essayfilmen reflektiert Lee Anne Schmitt anhand von Landschaften und Objekten über US-amerikanische Verhältnisse. Das Festival DOK Leipzig widmet der Regisseurin eine Hommage.

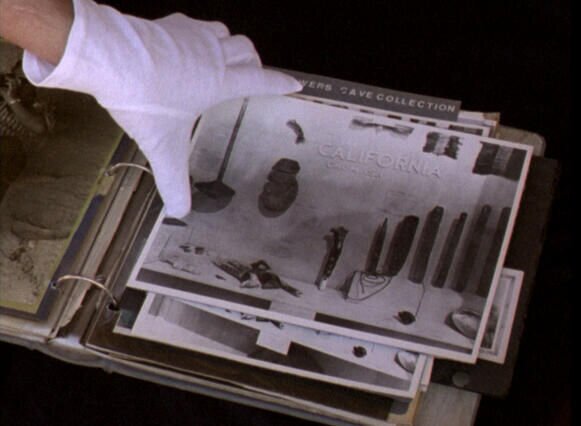

Ein Lastwagen fährt auf die Kreuzung einer Landstraße, passiert einen schief stehenden Briefkasten und das Schild der Mülldeponie „Chiquita Canyon“. In Gegenrichtung rollt ein gelber Schulbus durch die grünen Hügel Kaliforniens. Im Off spricht eine Stimme über indigene Artefakte, die vor langer Zeit in einer nahegelegenen Höhle entdeckt wurden.

So beginnt der essayistische Kurzfilm Bowers Cave von 2009. Auf 16mm und im 4:3-Format gefilmt, könnte diese erste Einstellung durchaus Assoziationen an die 1970er-Jahre wecken, als jene Mülldeponie eröffnet wurde. Das Voice-Over wiederum führt ins Jahr 1885: In der titelgebenden Höhle wurde damals die größte Sammlung indigener Heiligtümer in den USA gefunden – und von weißen Geschäftemachern geplündert. Das Volk der Chumash lebte seit tausenden Jahren in dieser Gegend, lange vor den Kolonisatoren. In der Gegenwart des Films wird am gleichen Ort nun der Müll von Los Angeles verbuddelt: Bilder von betriebsamen Baggern, die Schmitt mit den wenigen geretteten Artefakten, der Sprache und dem materialistischen Weltbild der Chumash konfrontiert.

Die Verzahnung unterschiedlicher Zeiten der US-Geschichte, sichtbar gemacht an konkreten Objekten und Landschaften, gehört zu den bestimmenden Motiven im Werk von Lee Anne Schmitt. Thematisch kreisen ihre Filme um Rassismus, Umwelt, Familie, Körper und deren systemische Verbindungen zum Kapitalismus. Bowers Cave, in Co-Regie mit Lee Lynch entstanden, steht exemplarisch für diesen Ansatz und Schmitts künstlerische Einflüsse aus dem Umfeld des California Institute of the Arts, wo sie studierte und bis heute lehrt: Sprecher dieses Films ist der Regisseur und langjährige CalArts-Dozent Thom Andersen, die Inszenierung der Landschaft erinnert an James Benning und der komplexe Einsatz von Texten in Bild und Ton an Hartmut Bitomsky (Dekan der Filmabteilung von 1994 bis 2002).

(Ideen-)Geschichte der USA

Der frühe Teil von Schmitts Werk lief bereits 2011 auf einer Viennale-Retrospektive unter dem Titel „New Americana“. DOK Leipzig präsentiert 2025 eine aktualisierte Auswahl ihrer Filme – vier lange und vier kurze – sowie eine Masterclass mit der Regisseurin, kuratiert von James Lattimer. Zum Hommage-Programm „Beweisstücke“ gehören neben Bowers Cave dokumentarische Filme wie The Wash (2005) und The Last Buffalo Hunt (2011), Schmitts erster Langfilm California Company Town (2009) über verwahrloste Firmenstädte sowie die experimentellen Kurzfilme Womannightfilm (2014) und Cry Love (2020). Besonders in ihren letzten beiden Langfilmen, Purge This Land (2018) und Evidence (2025), hat Schmitt in der Form des dokumentarischen Essays einen dichten, persönlichen Stil entwickelt und umfassende Recherchen zur (Ideen-)Geschichte der USA zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht. In diesen beiden Filmen setzt sie auch im wörtlichen Sinne auf ihre eigene Stimme. Eine unaufgeregte und sachliche Erzählstimme, die – im Dialog mit Texten anderer Autor*innen auf der Bildebene – Orientierung ins assoziative Material bringt.

„The crimes of this guilty land can never be purged away but with blood“

Purge This Land (2018) verbindet in dieser Form das Nachdenken über den weißen Abolitionisten John Brown und die Kontinuitäten rassistischer Gewalt bis in die Gegenwart. Eine persönliche Note bekommt der Film durch Schmitts eigene Position als Weiße in einer mixed-race family – ihr Partner Jeff Parker, der die Musik beisteuert, und der gemeinsame Sohn Ezra sind im Film subtil präsent. John Brown, in der Zeit vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg einer der radikalsten Sklavereigegner und posthum auch von der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung verehrt, dient Schmitt als assoziatives Zentrum. Der Film besucht Orte seines Lebens in Neuengland und im Mittleren Westen; er passiert auf dieser Reise zugleich Schauplätze rassistischer Gewalt aus jüngerer Vergangenheit, erinnert an die von Polizisten getöteten Teenager Trayvon Martin und Tamir Rice. Auf Texttafeln zitiert der Film ausgiebig aus Browns Schriften – darunter eine alternative Verfassung der Vereinigten Staaten — und entlehnt den Titel einem seiner bekanntesten Zitate: „The crimes of this guilty land can never be purged away but with blood.“ Mit dieser Überzeugung zog Brown gegen die Sklaverei in den Krieg, scheiterte mit dem Plan eines Sklavenaufstands und wurde 1859 hingerichtet. Wenn der Film in Bezug auf diese Figur eins verpasst, dann vielleicht die Frage, warum sich Brown eigentlich zum Anführer eines solchen Aufstands berufen fühlte – statt sich stärker mit Weggefährten wie Frederick Douglas zu verbünden.

Während Voice-Over und Inserts also von einer Gewaltgeschichte der USA berichten, lebt Purge This Land vom Spannungsverhältnis zwischen Texten und Bildkompositionen statischer, schön kadrierter und langsam montierter 16mm-Aufnahmen von Wiesen, Denkmälern oder leeren Straßenzügen. Unterlegt mit den leisen, rhythmisch meist unruhigen Jazzklängen von Jeff Parker, entfalten die vermeintlich friedlichen Motive ein Unbehagen, das Raum zum Nachdenken lässt darüber, welche Gegengewalt es heute bräuchte.

„If you want to choose the law, you need to choose the judges“

Schmitts neuester, noch persönlicherer Film Evidence (Premiere im Berlinale Forum 2025) beginnt mit Kindheitserinnerungen. In zärtlichen Details zeigt die analoge Kamera eine Sammlung von Puppen, die Schmitts Vater von Geschäftsreisen aus aller Welt mitbrachte; dazu erklingen leicht entrückte Töne einer Drehorgel (die Musik stammt erneut von Jeff Parker). Der Vater war zeitlebens bei der Olin Corporation angestellt, einem Waffen- und Chemie-Unternehmen, das bis heute für immense Umweltschäden an seinen Standorten verantwortlich zeichnet. Vor allem aber floss durch die John M. Olin Foundation erhebliches Kapital der Unternehmerfamilie in reaktionäre Denkfabriken und in die Law-and-Economics-Bewegung an zahlreichen Universitäten.

Ausgehend von dieser familiären Verbindung seziert der Film ein Panorama rechter Ideologieproduktion seit den 1960er-Jahren. „If you want to choose the law“, zitiert der er etwa den Verfassungsrichter Antonin Scalia, „you need to choose the judges.“ Die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung und ähnliche Entscheidungen, die wiederum auf den Ausgangspunkt des Films – die familiäre Sphäre – zurückwirken, bringt Schmitt indirekt mit der Olin Foundation in Verbindung. Die Federalist Society (mit der alle konservativen Mitglieder des Supreme Court assoziiert sind), die Antifeministin Phyllis Schlafly oder die evangelikale Organisation Focus on the Family gehören zu den prominenteren Beispielen, die unter anderem mit dem Geld der Stiftung einflussreich geworden sind. Der Fokus auf einer Stiftung als Exempel unternehmerischer Metapolitik erscheint stringent, der Rechercheaufwand von Evidence beachtlich; ebenso die formale Eleganz, mit der Schmitt ideologiekritische Textexegese ins filmische Medium überführt. Auch wenn die Olin Foundation bereits 2005 aufgelöst wurde und die meisten Referenzen Jahrzehnte zurückliegen, ist die Politik der Gegenwart natürlich omnipräsent in diesem Film. Die Haltung dazu scheint resigniert. Einmal filmt die Kamera einen leeren Stuhl auf einer Terrasse mit Blick auf einen Fluss. In 30 Jahren, sagt Schmitt aus dem Off, werde hier aufgrund von Überschwemmungen wahrscheinlich kein Mensch mehr leben können. Es klingt, als würde sie diesen Ort vor allem zu archäologischen Zwecken noch einmal festhalten.

Auf der Website von Lee Ann Schmitt kann man sich einige ihrer Filme kostenlos ansehen.

Einen Text über die frühen Filme von Lee Ann Schmitt gibt es hier.

Foto Lee Ann Schmitt: Copyright Tuni Chatterji

Kommentare zu „Verzahnte Zeiten – Lee Anne Schmitt beim DOK Leipzig“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.