Verschwommene Erinnerungen – Il Cinema Ritrovato 2023

Something old, something new, something borrowed, something blue: Auf dem Retrofestival konnte man sich in diesem Jahr etwa an kulturindustriellem Commie-Bashing und an Super-Soap-Spektakeln erfreuen oder in den Hollywoodfilmen von Rouben Mamoulian beobachten, wie sich Liebende zerlegen und wieder zusammensetzen. Gesammelte Eindrücke aus Bologna.

Ein angenehm utopisches Gefühl

Nur eine Stippvisite ist es dieses Jahr geworden, ein kurzes Wochenende, das sich dann aber doch länger anfühlte, als es war, weil selbst ein zweitägiger Besuch des „Il Cinema Ritrovato“ ausreicht, um mehr unterschiedliche Filmerfahrungen abzugreifen, als ein Monat außerhalb des Festivals (oder eine Woche bei einem anderen Festival) gemeinhin hergibt. Und weil die Grundstimmung hier eine enorm relaxte ist, sofern man die schneller als anderswo aufbrandende FOMO (fear of missing out), nicht jedes einzelne der von Weitem betrachtet nahezu ausnahmslos faszinierend anmutenden Filmprogramme sehen zu können, im Keim zu ersticken vermag. Freilich birgt diese Relaxtheit auch Frustrationspotenzial, weil sie – Ritrovato-Veteranen wissen es – Hand in Hand geht mit einer gewissen Laxheit, die manchmal sauer aufstoßen kann; etwa wenn eine Vorführung im Programmheft als analoge Projektion angekündigt wird, sich dann aber als digitales Screening entpuppt, ohne ein Wort der Vorwarnung, geschweige denn der Entschuldigung.

Doch wenn der gezeigte Film schön oder spannend ist, und das ist er meistens, löst sich der Ärger über die Täuschung flugs im strahlenden Kinoglück auf. Beziehungsweise ist die entspannte Atmosphäre beim Festival nicht zuletzt ein Produkt dieser Laxheit: Klar mag es auch hier ab und an vorkommen, dass man nicht in ein heiß erwartetes Screening hineinkommt, nachdem man eine halbe Stunde lang in der Schlange dafür angestanden ist. Doch dass sich eine Person in einen Kleinkrieg mit dem Saaleinlass verstrickt, weil sie eine Minute zu spät gekommen ist, weil sie ihre Presseakkreditierung nicht laminiert hat o. Ä., das ist mir in Bologna persönlich noch nicht untergekommen. Auch heuer bin ich wieder in einer Vorführung gelandet, ohne dass mich jemand nach einem Ticket gefragt hätte, sozusagen absichtslos in den Saal hineingeschlüpft, und das ist immer wieder ein irgendwie angenehm utopisches Gefühl.

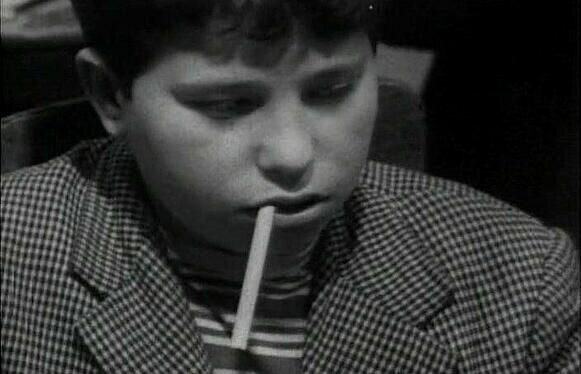

Was habe ich heuer gesehen? Something old, something new, something borrowed, something blue? So ungefähr. Blau, oder zumindest blaustichig, war das erste Programm, das ich mir dieses Mal in Bologna anschauen konnte, die mit Keyboard begleitete Projektion einer restaurierten Analogfassung von Teinosuke Kinugasas kultigem Avantgarde-Stummfilm A Page of Madness (1926). Dieser war ästhetisch intensiv – der schwere Regen, der sich in diversen Szenen in Strömen über die Leinwand ergießt, die wahnhaft hinter Psychiatrie-Gittern tanzende Frau der Hauptfigur – und dennoch viel zu kryptisch in seiner willentlich von erläuternden Zwischentiteln bereinigten Erzählung, um zu verhindern, dass meine reisebedingte Müdigkeit mich gegen Ende der Vorführung aus dem gut gefüllten Saal des Jolly-Kinos nach Hause und ins Bett zwang. Neu waren für mich wie üblich die meisten „alten“ Filme, die ich beim Festival sehen konnte, darunter Luigi Comencinis ungewöhnliches 1960er-Casanova-Biopic mit dem schön sperrigen Titel Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano (Kindheit, Berufung und erste Erlebnisse des Venezianers Giacomo Casanova). Dieser verrät, dass die Handlung sich auf Casanovas Coming-of-Age-Phase fokussiert, also auf eine Zeit, in der die Lebemann-Legende noch gar keine war. Tatsächlich wählt Comencini, unterstützt von der berühmten italienischen Drehbuchautorin Suso Cecchi D’Amico, einen dezidiert prosaischen (gleichwohl keineswegs humorbefreiten) Zugang auf Basis schriftlicher Erinnerungen Casanovas, der dessen historischen Lebensbedingungen mehr Aufmerksamkeit schenkt als irgendwelchen erwartbaren amourösen Lektionen und Intitationsriten. Zu Beginn des Films ist Casanova einfach ein kluger, aber unbedarfter Bub, der mal fasziniert, mal frappiert beobachtet, was in Venedig so um ihn herum geschieht, zum Beispiel eine medizinische Operation nach allzu alter Schule, die seinem Vater das Leben kostet, lustvolle Schädelbohrungen übereifriger Quacksalber inklusive. Der Albert Serra einer Història de la meva mort (Story of My Death, 2013) ist hier gar nicht weit, und Senta Berger lässt sich auch blicken.

Am ältesten im persönlichen Sinne war hingegen einer der jüngsten Filme, den ich mir heuer in Bologna zu Gemüte führte, Joe Dantes Gremlins 2: The New Batch (1990). Ein buchstäbliches Mitternachtsscreening, das zwar passabel besucht war, aber aus meiner Sicht doch den Furor, die Ausgelassenheit und die lautstarke Euphorie vermissen ließ, die ich mir von einem Screening dieses nach wie vor enorm witzigen, energiegeladenen und fantasievoll-fröhlichen Popcorn-Film-Vergnügens erhofft hatte. Was diesen Aspekt der überkommenen Kinokultur angeht, hat Bologna wahrscheinlich noch Aufholbedarf, wobei freilich fraglich ist, ob es das Festival überhaupt nötig hat, sich Gepflogenheiten anzueignen – sagen wir der Vervollständigung des vor ein paar Absätzen begonnenen Sprachspiels halber: „auszuborgen“ –, die eigentlich nur bedingt zu seinem gemächlich-gemütlichen Dolce-Vita-Charakter passen. So oder so gilt wie eh und je, dass ich mich bereits auf meinen nächsten Bologna-Besuch freue und hoffe, dass er wieder ein wenig länger ausfallen wird.

Andrey Arnold

Das Floß der Medusa

Im Rahmen der Reihe „Recovered and Restored“ wurde Jean Renoirs The Woman on the Beach (1947) gezeigt, was einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Renoirs erste Schnittversion seines letzten Hollywoodfilms erhielt desaströse Reaktionen (dem Vernehmen nach von Teenagern, dem Idealpublikum für psychosexuelle Avantgardestücke), sodass fast die Hälfte des Films neu gedreht, eine tragende Darstellerin neu besetzt wurde. Die erste Fassung wurde bis heute nicht „wiedergefunden“, restauriert wurde vielmehr der von dem Studio RKO und der Zensur erbetene Torso mit seinem unvermittelt einfachen Ende.

Auf Sanierung warten die Figuren, Treibgut auf zwei Beinen. Robert Ryan spielt den Küstenwache-Offizier Scott, der nächtlich sein Kriegstrauma reproduziert. Er liegt da, öffnet die Augen und schließt sie mit einer Bestimmtheit, wie sie Science-Fiction-Helden zeigen, die sich ins Abenteuer der Matrix stürzen – wenn auch die Bilderwelten eher Shelley Winters feuchtem Grab in The Night of the Hunter (1955) gleichen. Scott kämpft in seinem Traum nicht ums Überleben, als sein Schiff von einer Mine in Stücke versenkt wird, er lässt sich willig in den Abgrund ziehen. Tagsüber kreuzt er den Weg von Peggy (Joan Bennett), die in einer von Hassliebe und echter Zärtlichkeit geprägten Ehe mit dem erblindeten Maler Tod (Charles Bickford) feststeckt.

Ein verqueres Liebesdreieck formen sie, wobei der Maler sich mit der Zeit als integraler Bestandteil herausstellt. Scott scheint von der echten oder falschen Blindheit des Mannes besessener zu sein als von seinem nominellen Objekt der Begierde. Er zwingt Tod gefährliche Prüfungen auf und steht in einer düster-romantischen Szene davor, den Maler hinab an den Meeresboden zu ziehen – bekanntlich der Raum seiner intimen Visionen.

Sobald diese drei Eckpunkte der Konstellation zueinander finden, geht The Woman on the Beach in einem Schwall stupender Irrationalität auf. Die langweilige Erklärung dafür sind die Produktionsumstände. Befriedender erklärt der Film selbst sein Äußeres. Scott, Peggy und Tod laben sich an ihren Wunden, bis sie einander zu verzehren drohen. Blickt Joan Bennett in einer sicherlich nachgedrehten Szene auf einen am Schneidetisch vergrößerten, körnigeren Robert Ryan, verwandelt sich die Unvollkommenheit plötzlich in eine ästhetische Notwendigkeit.

Klar denken und sehen kann deshalb kaum Sache eines Films sein, dessen Entstehung derart offensichtliche Einschnitte in der kreativen Beschaffenheit hinterlassen hat. Wirklich restaurieren lässt sich The Woman on the Beach nicht, aber wiederfinden sollte man ihn.

Jenny Jecke

Unerbittliche Zeit- und Raummaschine

Bologna, ach Bologna! Schön war es wieder – inzwischen kehre ich in eine Stadt zurück, in der ich mich sogar ein bisschen auskenne und nicht ständig Google Maps bedienen muss … und auch heuer habe ich wieder ein paar ganz neue Gassen und Ecken entdeckt und diesen Ort wieder ein bisschen mehr ins Herz geschlossen. Aber eigentlich war ich dort wie so viele andere auch zum Filmeschauen, und da hat sich nichts geändert, man könnte sagen: Gott sei Dank – aber so einfach ist das auch nicht. Klar, es hat was für sich, von frühmorgens bis spätabends in einem Kino zu sitzen – diesmal tatsächlich nur da, der Piazza blieb ich bis auf einen Regenabend mehr oder weniger fern – und quer durch den sprichwörtlichen Gemüsegarten zu sichten: Ob deutschsprachige Exilkomödien der 1930er Jahre, Familiengeschichten aus Burkina Faso oder bunte Musicalträume zwischen West und Ost, die Zeit- und Raummaschine Kino (passenderweise sind zwei der drei Hauptsektionen so erratisch benannt, und auch der Name der dritten – Paradies der Cinephilen – bedeutet alles und nichts) entführt uns in Windeseile überallhin – und die drei Beispiele betrafen nur mal das, was ich am ersten Tag gesehen habe.

Die Zeit- und Raummaschine Kino ist in Bologna aber unerbittlich – so, wie sie das Publikum, das entweder sehr alt oder sehr jung zu sein scheint, in fremde Welten mitnimmt, spuckt sie es nach dem Film wieder aus und lässt es auf sich selbst gestellt zurück. Anknüpfungspunkte, die zum Diskurs anregen, das Gesehene zu reflektieren oder überhaupt in einen Kontext zu setzen: Fehlanzeige. Hauptsache ritrovato (oder restaurato, Bologna ist in erster Linie eine Präsentationsfläche der Archivwelt). Komisch, dass mir das, was ich im regulären Kinobetrieb oft als „zu viel“ empfinde, hier fast schon zu fehlen scheint. Doch nach dem einen Film ist schon vor dem nächsten, egal warum und weshalb, und so verschwimmen die Erinnerungen schon wenige Tage danach zu einem großen Ganzen.

Aber auch das gehört an diesem Ort wohl dazu – genug geraunzt also. Eine der schönsten wie flüchtigsten Entdeckungen heuer: eine Episode (Nr. 2, um genau zu sein) des 10-teiligen Stummfilm-Serials La maison du mystère täglich um 9 Uhr früh zu sehen, aus dem Jahr 1923 von Alexandre Volkoff, einem russischen Exilanten, der nach der Revolution von 1917 nach Frankreich ging und dort mit zahlreichen Landsleuten erfolgreich Filme drehte – zumindest so lange, bis der Tonfilm Einzug in die Kinos hielt. Diese zweite Episode hatte es mit etwa 30 Minuten tatsächlich in sich, und da ich die erste nicht gesehen habe, waren mir sämtliche Figuren in ihrer Flüchtigkeit total unbekannt: Der Mann verlässt die junge Ehefrau Richtung Großstadt, um seine finanziellen Unternehmungen zu retten. Sie hingegen erhält über einen Boten eine Nachricht ihres älteren Verehrers und bricht trotz Bedenken auf zum Stelldichein, während ihr Schwager davon Wind bekommt und ein übles Komplott schmiedet. Und am Schluss liegt jemand tot im Schilf. Ich fühlte mich angesichts der Tageszeit und dieses Super-Soap-Spektakels zurückversetzt in die Zeiten, als ich Dallas, Denver-Clan und Co zum Frühstück verputzt habe, und bereue es, hier nicht weiter drangeblieben zu sein.

Florian Widegger

Liebende Fragmentierungen

„Don’t pick me apart like that“, meint Barbara Stanwyck in Golden Boy (1939) zu einem sehr jungen William Holden, der gerade dabei ist, die Vorzüge ihrer diversen Körperteile aufzuzählen. Dabei ist das etwas, was die Männer mit den Frauen in den Filmen Rouben Mamoulians wieder und wieder machen: Sie nehmen sie auseinander, um sie anschließend wieder zusammenzusetzen. Etwa wenn Henry Fonda in der RomCom Rings on Her Fingers (1942) die diversen Vorzüge eines luxuriösen Segelboots anpreist – mit Worten, die sich in erster Linie auf den Körper Gene Tierneys zu beziehen scheinen, die im Vordergrund, über die ganze Bildbreite ausgestreckt, vor ihm und uns liegt. Oder wenn Gary Cooper sehnsüchtig nach den Fingern Sylvia Sidneys greift, die im Pre-Code-Gangsterfilm City Streets (1931) durch ein Metallgitter drängen, das die beiden Liebenden im Besucherraum eines Gefängnisses trennt. Oder wenn im umwerfend spritzigen Musical Love Me Tonight (1932) der singende Schneider Maurice Chevalier die singende Prinzessin Jeanette MacDonald zuerst ausgiebig ausmisst – von der Brust bis zur Hüfte und wieder zurück –, bevor er ihr einen körperbetonten Reitanzug auf den Leib schneidert. Oder wenn, die abstrakteste und gleichzeitig fetischisierteste Variation, Tyrone Power in Mamoulians vielleicht obsessivstem Film, dem Stierkampfspektakel Blood and Sand (1941), einen Liebesbrief der Man-Eaterin Rita Hayworth zerreißt – und die auf dem Boden ausgebreiteten Fetzen sich in einer Überblendung gleich wieder zum Antlitz des rothaarigen Vamps zusammensetzen.

Gelegentlich bearbeiten freilich auch die Frauen die Körper und Abbilder der Männer. Stanwyck etwa schneidet in Golden Boy Berichte über Holden, der als Boxer für Schlagzeilen sorgt, aus der Zeitung aus und klebt sie in eine Pressemappe. Sidney formt Cooper in City Streets mit ihren stürmischen Küssen und Klammerumarmungen erst zum Verbrecher, dann wieder zurück in den hübschen Naivling, der er von Anfang an war. In Blood and Sand hingegen ist es nicht Hayworth, sondern ihre Good-Girl-Kontrahentin Linda Darnell, die Bilder des Stierkampfskönigs Power sammelt und in ein persönliches scrapbook einklebt. Wenn hier die beiden liebenden Fragmentierungen kein symmetrisches Ganzes ergeben, sondern einander verfehlen, ist das bereits ein Hinweis darauf, dass Mamoulian diesmal eine andere, düstere Tonart anschlägt.

Was all die Akte des gegenseitigen Zerlegens und Wiederzusammensetzens eint, ist, dass sie nichts Aggressives, Gewaltvolles an sich haben. Die Männer und die Frauen machen sich gegenseitig zum Objekt, das schon, aber nicht in einer Weise, die dauerhafte Verfügungsgewalt impliziert. Der Blick geht vom Ganzen zum Teil und auch wieder zurück. Im Kino wie in der Liebe oszilliert der Körper stets zwischen der von Subjektivität durchströmten Ganzheit und seinem Zerfall in objektivierte, den Trieb direkt adressierende Teile. Dass man sich nicht zwischen beidem entscheiden muss, ist, hier wie da, gerade das Schöne. Insofern geht es in den Filmen Mamoulians, die wir stets im Jolly, dem schönsten Kino des Festivals, sehen, wieder und wieder darum, dass zwei Menschen sich gegenseitig in den Zustand des Kinematografischen versetzen.

Lukas Foerster

Sowas ist ihm noch nie passiert

Mit das Unterhaltsamste an Filmen sind für mich zweideutige Bilder und Szenen. Wenn ein impotenter Mann neidisch beim Tanken auf den Zapfhahn schaut, der problemlos eingeführt wird. Oder wenn Werner Herzog Nicole Kidman in Queen of the Desert (2015) durch eine Schlucht reiten lässt, durch eine felsige, raue Spalte, an deren Grund – eingeschlossen von imposanten Felsen und karger Rauheit – ein kleiner, kärglicher Fluss fließt, und sie dabei sinnieren lässt, dass sie sich an diesem Ort selbst erkannt hat. Teinosuke Kinugasas Yôsô (Bronze Magician, 1963) handelt nun von einem buddhistischen Mönch, der nach jahrelanger Meditation übernatürliche Chi-Kräfte erlangt hat. Ratten verwandelt er in Skelette. Tote erweckt er zum Leben. Die Ungerechtigkeit in der Welt, die Liebe zu einer Königin und der Luxus, mit dem er beschenkt wird, sorgen aber dafür, dass er wieder ganz weltlich wird. Im Versuch, Gutes zu tun, verliert er seine Erleuchtung. Eine einfache religiöse Moralgeschichte wird also erzählt. Aber da sind eben auch die Szenen mit der Königin. Zu Beginn des Films ist sie krank, und der Mönch heilt sie. Zeige- und Mittelfinger streckt er dafür potent in die Luft, und die Kette mit Gebetsperlen spannt er vielsagend. Die Heilung der Königin drückt sich in zunehmendem Stöhnen aus und kulminiert in einem orgiastischen Sturm, der plötzlich durchs Land zieht. Und weil das nicht genug ist und der Film eben auch eine einfache Geschichte von Potenz und Potenzproblemen ist, scheitern die Versuche des Mönchs, die wiederkehrende, noch schlimmer werdende Krankheit zu heilen. Er sagt es zwar nie, aber in seiner Körpersprache, in seiner Verzweiflung ist es geradezu ohrenbetäubend zu vernehmen, dass ihm sowas noch nie passiert ist.

Robert Wagner

Sündhaft guter Crema di Pistacchio

Die letzten beiden Male fiel es mir leichter, für das Il-Cinema-Ritrovato-Resümee etwas auszuwählen. Diesmal sind es mehr einzelne Bilder und Szenen als zusammenhängende Gedanken zu einem Œuvre, zu Sektionen, Personalien o. ä., die mir seitdem im Kopf umhergeistern. Sie sind so vielseitig, wie auch das Festivalprogramm wieder für jede Tagesform und Sehvorliebe etwas bot (von Starkult bis Agitprop war quasi alles dabei). Zwei Eindrücke:

Wie zu erwarten, hat mich die Classical-Hollywood-Retro wieder am meisten beschäftigt: Dieses Jahr war sie Rouben Mamoulian (1897–1987) gewidmet, der während der 1930er seine wichtigste Schaffensphase hatte und von dem ich vorab nur zwei Filme kannte. Nun sind zehn dazu gekommen, gesehen auf größtenteils schönen 35-mm-Kopien. Los ging’s am Eröffnungstag mit dem Musical Silk Stockings (1957), bei Weitem nicht sein bester Film, für mich aber schon ein frühes Highlight: eine (zugegeben unkonzentriert erzählte) Variation von Ernst Lubitschs Film Ninotschka im bewährt hinfantasierten Studio-Kitsch-Paris um eine roboterhafte sowjetische Offizierin (Cyd Charisse), die dank Fred Astaires hartnäckiger Avancen – auch in seinen Tanzchoreografien gibt er, nicht mehr ganz so elegant wie früher, alles – den westlichen Kapitalismus lieben lernt.

„Kulturindustrielles“ Commie-Bashing war wohl selten schöner und, mal von Josef von Sternbergs Jet Pilot (1957) abgesehen, farbenprächtiger. Was mir nicht aus dem Kopf geht, ist vor allem die Tanzeinlage, die der rundliche Peter Lorre mehrfach hinlegen muss. Während seine Genossen durch den Raum wirbeln, stützt er sich links und rechts beherzt auf Stuhllehnen ab und schlenkert mit seinen Beinen wie beim Kasatschok umher – es sieht irre, auch etwas erniedrigend aus. Auf eigenartige Weise rührt es mich, wie Lorre so ein paarmal, auch am Ende noch einmal ganz exponiert, in den Seilen hängt. Die uneitelste Performance seit Langem …

Die kompositionelle Strenge und kontrollierte Emotionalität von Teinosuke Kinugasas The Bronze Magician (1963) – ein rares Spätwerk des bereits zu Stummfilmzeiten bekannten Regisseurs (1896–1982), dem ebenfalls eine weitgehend analog präsentierte Sektion gewidmet war – bildete an meinem Abschlusstag so etwas wie den Gegenpol zur klamaukig augenzwinkernden Tanz- und Liebesekstase des Festivalbeginns. Jedes Scopebild wirkt hier mit seinem grafischen Schwarzweißnetz unverrückbar. Die Parabel des Films entfaltet sich in diesem Raster behutsam, so wie auch der titelgebende Mönchmagier wie auf Zehenspitzen einen Intrigenkosmos am Hofe infiltriert.

Meine Genreerwartungen laufen ständig ins Leere. Deutet sich mal ein Schwertkampf an, ist er schon vorbei. Auf Schuld folgt keine Sühne mehr: Der Tod des Helden ist so glanzlos erzählt, dass meine Begleitung und ich nach Filmende noch etwas im Kino sitzen bleiben, um das Ganze zu verdauen. Die Steinfratze des Gottes, dem der asketische Held sein Leben widmete, ist ein Filmbild, das bleibt. Auch, weil der Gott seinem Diener im entscheidenden Moment nicht beisteht – eine noch „gottlosere“ Welt als bei Kenji Mizoguchi?

PS: Filme gucken, schön und gut, aber der größte Moment in Bologna war dann vielleicht doch, dass ich endlich eine Flasche sündhaft guten Crema di Pistacchio ergattern konnte, nachdem ich die letzten Jahre mit leeren Händen aus dem Lokal ging, wo einem der Likör zum Dessert gerne hingestellt wird.

Tilman Schumacher

Ein hungernder Film, und dennoch essen die Männer

Michael Roemer filmt den Tod. Als Kunst, Konsequenz oder Alltäglichkeit. Cortile Cascino (1962), der zusammen mit Robert M. Young für die Dokumentarserie NBC White Paper produziert, aber niemals ausgestrahlt wurde, destilliert dies in 45 Minuten. Es ist einfach, Armut zu filmen, Hoffnungslosigkeit ist schwerer. Zeigt sich in Zyklen und Verzahnungen aus sozialer und politischer Paralyse. Cortile Cascino ist ein hoffnungsloser Film. Ein hungernder Film, und dennoch essen die Männer. Ein Film ohne Gott, und dennoch beten die Frauen. Ein Film ohne Zukunft, der deswegen so den Kontakt mit dem Gegenwärtigen sucht und fühlt. Das sind die Spannungen, die man bei der Sichtung zu tragen hat. Es wird zu schwer. Goffredo Fofi, ein bekannter linker italienischer Autor und Filmkritiker, führte in das Screening ein und kommentierte, was Roemer/Young nicht zeigten.

Man erreicht das titelgebende Viertel mit dem Zug nach Palermo. Auf der einen Seite neue Hochhäuser für die Arbeiterklasse, auf der anderen Seite Cortile Cascino. Laut Fofi wurden die Gleise dabei von den Männern und Jungs als Toilette benutzt. Für die Frauen und Mädchen gab es im Haus einen Krug, der dann auf der auch im Film zu sehenden Mülldeponie entleert wurde. Die erste Person, die Roemer und Young porträtieren, ist Angela, eine junge Mutter, die gerade wässrigen Nudelbrei als Essen zubereitet. Ihr Mann nimmt sich die erste und größte Portion, schlingt sie hinunter und geht dann. Die Kinder essen danach. Das Baby verweigert, das Gesicht eine Schmerzgrimasse. Später im Film wird es an Unterernährung sterben, rausgetragen in einen kleinen, kargen Holzsarg mit zwei Blumen. Es war ein gutes Baby, erinnert sich Angela, es hatte kaum geweint. Wir sehen niemals, wann Angela isst. Die Montage führt uns weiter in das Haus von Angelas Bruder, der mit seiner halbblinden Frau, ihren Kindern und seiner alten Schwiegermutter zusammenwohnt. Sie leben von den Sozialleistungen seiner Frau und den Einnahmen der Schwiegermutter, die immer noch als Putzkraft arbeitet. Circa 9.000 Lire im Monat, ergänzt der Kommentar. Man tischt dünnes Fleisch auf.

Der reichste Mann im Viertel ist Tonino, der einen Anspruch auf die lokale Mülldeponie besitzt. Dort weiden sich Schweine an den Resten wie Kühe an dem Gras der Weide. Tonino arbeitet dort, seit er ein kleines Kind ist. Er besitzt das richtige Auge, um auch noch die letzten centesimi aus Kleiderresten und Wertstoffen auszupressen. Als Arbeitskraft benutzt er hierfür die Kinder, weil die billiger sind als die Männer. Ein neokapitalistisches Echo, das den Hals auch nicht voller macht. Es gibt keine Gewerkschaften oder politische Selbstorganisation. Die meisten Männer übernehmen die Politik ihrer Väter und Großväter, manche sind sogar noch Monarchisten. Die Frauen waschen die Wäsche. Laut Fofi ist der im Film gezeigte Brunnen die einzige Wasserquelle im Dorf. Sie dient als Trinkwasser, Spülwasser, Waschwasser und zur persönlichen Hygiene. Sonntags gehen sie in die kleine Kapelle und klammern sich an den padre wie ein Schiff an seinen Anker. Wer heiratet, heiratet innerhalb des Slums.

Die Montage ist sehr schnell, ohne wegzusehen, füttert den Todeszyklus mit jedem Schnitt. Die Mafia ist tief in den Strukturen des Viertels verankert, nimmt sich, was übrig bleibt. Das meiste Geld werfen illegale Schlachtungen und Beerdigungen ab. Wer es sich leisten kann, wird in einen dünnen Holzgrab begraben. Ansonsten landet man in einem Massengrab, das nach ein paar Monaten wieder aufgemacht wird, um mit neuen Leichen gefüttert zu werden. Knochenreste liegen offen an den Rändern der Erdfräsen. Zwei Jahre nachdem Young und Roemer ihren Film drehten, erklärte Fofi, sei die Mafia in das Viertel gekommen und habe „aufgeräumt“ und den Slum „geschlossen“.

Florian Weigl

Trugbilder

Prinz Dimitri erklärt Dienerin Katusha in Rouben Mamoulians Tolstoi-Adaption We Live Again (1934) den Marxismus. Wenig überzeugend ist er in dem Film auch deshalb, weil sein Idealismus nur kurzlebig und die hoffnungslos in ihn verliebte Katusha bald vergessen ist. Seine Träumereien entlarvt sie mit naivem Pragmatismus: „Wenn jeder Meister ist, wer macht dann die Arbeit?“ Erneut versucht der zunehmend gereizte Dimitri ihr die Utopie vom Allgemeingut zu vermitteln. Doch auf seine Frage, wem das Wasser gehöre, entgegnet Katusha nur: „Dem Mann, dem der Brunnen gehört?“

Anders als etwa bei den weit verbreiteten, feudal anmutenden Privatstränden ist der Umgang mit Wasser in Italien vorbildlich. Selbst in besseren Lokalen ist es auffällig billig, manchmal, wie in der linken Trattoria „Fantoni“, sogar umsonst. Im Festivalzentrum des Il Cinema Ritrovato fühlt man sich der Utopie von Prinz Dimitri ein wenig näher. Aus einem silbernen Kasten kann man sich dort jederzeit kostenlos gekühltes, kohlensäurehaltiges Wasser rauslassen. Nur manch einer wirft die beunruhigende Frage auf, wo es wohl herkommt.

Einen konsequenter für die Entrechteten kämpfenden Sohn aus gutem Haus präsentiert uns Mamoulian in seinem Mantel-und-Degen-Film The Mark of Zorro (1940). Tyrone Power gibt darin einen Superhelden, dessen bürgerliche Existenz auf eine falsche Fährte führt. Wie ein Pfau kommt Diego mit gegelten Haaren, hoch geschnittener, perlenbestickter Weste und Rüschenärmeln vom modisch angesagten Spanien ins ursprünglich staubige Kalifornien. Wie Power in seiner Rolle als effeminierter Paradiesvogel aufgeht, demonstriert er unter anderem bei einem mit blasierter Langeweile dargebotenen Tanz. Seinen Rivalen, der einen Apfel mit einem Messer malträtiert, sagt er: „You seem to regard that poor fruit as an enemy“, und das auch „Schwuchtel“ bedeutende „fruit“ meint hier natürlich ihn selbst.

Der konfliktscheue Dandy erweist sich hier ebenso als Maskerade wie der mysteriöse Zorro. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und muss von der jungen Lolita (Linda Darnell) erst noch entdeckt und akzeptiert werden. Während sie den aufgeplusterten Diego für einen Feigling hält, verfällt sie hoffnungslos dem todesmutigen Zorro, obwohl sie noch nicht mal sein Gesicht gesehen hat.

Auch in Renato Castellanis Frauengefängnisfilm Nella città l’inferno (Die Hölle in der Stadt, 1958) geht es um ein romantisches Trugbild, das mehr über die Träumerin verrät als ihr Objekt der Begierde. Wie die Insassinnen bleiben wir hier konsequent eingeschlossen, und besonders Anna Magnanis Figur wird durch die Gefangenschaft immer lärmender, rasender und verzweifelter. Die Sehnsucht nach Freiheit verdichtet sich in einem Taschenspiegel, mit dem eine junge Gefangene Blicke aus dem Zellenfenster wirft und sich schließlich in das ferne Spiegebild eines jungen Mannes verliebt. Dass sich daraus tatsächlich eine Beziehung entwickelt, ist das einzig Optmistische an diesem niederschmetternden Film.

Auch mich hat es dieses Jahr nach draußen gezogen, nämlich zum ersten Mal von der pittoresken, mittelalterlich geprägten Altstadt in den ungleich loser und moderner gebauten Norden Bolognas. Zu entdecken gab es dort etwa ein von endlosen Rastern, wuchtig minimalistischen Sockeln und weißem Beton geprägtes Messeviertel von Kenzo Tange, das in den 1970ern den Zorn der Bevölkerung entfachte. Wie ein alles überragendes Ungeheuer wirkt der verwinkelte, menschenleere Komplex, der einer Dystopie entsprungen zu sein scheint, in der man sich, zumindest für eine Weile, gerne verliert.

Michael Kienzl

Alles, was stören könnte, in Belustigung verwandeln

Ball im Savoy (Stefan Székely 1935) war die erste Operette, die ich als Kind sah. Ich habe sie sofort geliebt. Ich frage mich heute, wie das möglich war. Es ist ja keine kindgerechte Welt in ihr, wenn Leute so hemmungslos flirten und zwischendurch in ekstatische Gesänge ausbrechen, die in den höchstmöglichen Tönen enden wie in vielen glitzernden Orgasmen. Obwohl ...

Kinder kennen Ekstasen auch. Sich wie berauscht in Spiele und Späße hineinsteigern, herumtoben, nicht mehr begrenzt, geordnet und besonnen sein … wenn Erwachsene so übermütig werden wollen, brauchen sie oft Hilfe, von Freund Alkohol zum Beispiel. In unserem Kinderstadium kriegten wir’s alleine hin.

Ball im Savoy ist auch in seinem Spaß am Verwechslungschaos kindlich. In Anitas zerstreutem Manager Birowitsch (Felix Bressart) zum Beispiel verdreht sich jede kleine Sache. Keinen Satz bringt er logisch hervor, voller nervösem Eifer. Und andauernd macht er so Sachen wie Strohhalme aus ihren Papiertütchen auszupacken, den Halm wegzuwerfen und sein Getränk dann durch das schlaffe Tütchen einzusaugen. Diese verspielte Verpeiltheit machten Felix Bressart zu einem Komikstar seiner Zeit.

Ein leuchtender Star ist auch Gitta Alpár als Anita, eine begnadete Soubrette mit warmer, glühender Mimik und strahlender Körpersprache. Ihr Gesang strömt frappierend natürlich aus ihr wie Blumenduft, als wäre sie tief innerlich glücklich und befriedigt. Man hält inne, wenn sie singt, und man vergisst, was man gerade denken oder machen wollte. Ihr gewitztes Gegenstück ist die temperamentvolle Stepptänzerin und Komponistin Mary (Rosy Barsony). Lässig zaubert sie einen jazzigen Schlager aus der Tonleiter, die ihr Pianist anspielt (er behauptet allerdings, diese Tonleiter erfunden zu haben, und erwartet dafür Tantiemen).

Ich war und bin begeistert von diesen einfachen, albernen, durcheinandergehenden Dingen in Ball im Savoy. Alle spielen miteinander, springen auf die Tische, tanzen in der Luft und sind von Herzen dankbar, dass das geht. Alles, was stören könnte, wird aufgegriffen und in Belustigung verwandelt. Das war auch meine Utopie damals.

Zur Entstehungszeit dieses Films lag nichts ferner als ihre Verwirklichung.

Otto Wallburg gibt Marys wonnigen Verleger Haller. Ich hab ihn später auch in der goldenen und rührenden Komödie Katharina die Letzte (1936) in Bologna wiedergesehen (beide Filme liefen übrigens in der von Lukas Foerster kuratierten Reihe „The Very Last Laugh: German Exile Comedies, 1934–1936). Dort spielte er den kugelrunden und vergnügten Vater seiner reichen Industriellentochter … dieser Papa weiß so vorbildlich gut, wann er einen Versuch, sich durchzusetzen, ohne Groll aufzugeben hat. Ich mochte meinen eigenen Vater schon sehr, aber Wallburg in dieser Rolle wäre eine originelle, liebenswürdige Option gewesen. Als Lover hätte ich ihn auch prima gefunden. Wenn man schon erwachsen sein muss.

Otto Wallburg wurde in Auschwitz ermordet, zusammen mit seinem Geist und seiner individuellen Art zu sein.

Ich bringe diese fürchterlichen Dinge nicht zusammen mit der wundersamen Schönheit der Welt und der ursprünglichen Freude darüber, zu leben, herumzulaufen und mit Freunden zusammen zu sein. Nun hab ich schon so lang gelebt und begreife diesen Gegensatz doch immer weniger.

Später in Blood and Sand (1941) von Rouben Mamoulian brachten spanische Bänkelsänger einer Frau nachts vor ihrem Balkon ein Ständchen. Es lag so viel Freude, Leichtigkeit und Liebe in der Szene. In dem Moment fiel mir mein Kater Mobby ein. Ich dachte daran, wie ich ihn gepflegt habe, als er im Sterben lag. An sein klägliches Miauen in den letzten Nächten, die mir klarmachten, wie sehr er sich mit seiner unheilbaren Krankheit quält und dass wir ihn einschläfern lassen müssen. Wie er sein Köpfchen in meine Hand legte, wenn ich ihn fütterte und ihm Wasser in den Mund träufelte. So dankbar, schwach und anschmiegsam, mit einem tiefen, verwitterten Ausdruck in seinen Augen, den ich von ihm nicht kannte. Wie er ein letztes Mal geschnurrt hat, als ich versuchte, seinen haarigen Norwegerpopo zu säubern. Ich weiß jetzt vielleicht, warum Leute in Kinos oft Hustenanfälle kriegen. Denn als ich das Weinen unterdrückte, musste ich stattdessen plötzlich husten und ging schnell raus. Es lag nicht nur an Mobby. Meine hilflose Zärtlichkeit für ihn hat sich verbunden mit meinen Gefühlen für meine sterbende Mama, die ihn mir vor zwei Jahren vererbt hat. Aber wenn ich an dem, was ich erlebt hab, so zu knabbern habe, was sollte Otto Wallburg sagen?

Silvia Szymanski

Kommentare zu „Verschwommene Erinnerungen – Il Cinema Ritrovato 2023“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.