Verschwitzt im Schnittgewitter – Il Cinema Ritrovato 2025

Das Retrofestival in Bologna ließ sich erneut vom Wellengang der Filmgeschichte treiben, von schlammigen Schützengräben durch bürgerliche Wohnungen voller unerfüllter Liebe bis ins sonnendurchflutete Venedig, wo das größte Spektakel doch das Spiel von Katharine Hepburns Händen ist.

Frauen auf dem Pfad des Verzichts

Ist es nicht bezeichnend, dass gleich neben dem Gelände der Cineteca, dem Herzen des „Il Cinema Ritrovato“ inmitten der Stadt, einmal pro Woche ein Bauernmarkt gastiert, auf dem man ganz wunderbar flanieren und sich mit tollen lokalen Produkten eindecken kann? Eine Oase in der Oase, die sich ganz dem regionalen Slow Food und dem bewussten Konsum verschrieben hat. Daneben tummeln sich jeden Juni zu Hunderten Filmbegeisterte von nah und fern, um binnen kürzester Zeit so viele Filme wie möglich zu sehen. Das reichhaltige Menü, das von den Organisatoren des Festivals für das „wiedergefundene“ Kino kredenzt wird, lässt sie sich maßlos satt fressen. Auch ich gebe zu, immer wieder aufs Neue Opfer dieses Overkills zu werden: Jedes Jahr nehme ich mir vor, weniger und dafür bewusster auszuwählen – doch kaum angekommen und mit Badge und Festivaltasche ausgerüstet (heuer sehr schön bedruckt mit Katherine Hepburn und Cary Grant in Sylvia Scarlett), geht es auch schon ans Reservieren (über das ziemlich sinnbefreite Online-Reservierungssystem wird an anderer Stelle vielleicht noch einmal zu schreiben sein) – und der gute Vorsatz geht damit den Bach hinunter. Zumindest kann ich mich darauf hinausreden, dass die Temperaturen im Kinosaal wesentlich angenehmer waren als jene außerhalb.

Anyway. Trotz vieler Filme hatte ich heuer keinen wirklichen „Treffer“ dabei, der mich so richtig von den Socken zu hauen vermochte. Daher erzähle ich von einem kuriosen Teil, das mir am Montagmorgen um halb 10 im Sala Scorsese begegnete und dem das am ehesten gelungen ist: Aysel: Batakli Damin Kizi – ein türkischer Film aus dem Jahr 1934 – und ein Grund, weshalb man auf solche Filmfestivals fahren sollte. Der Stoff basiert auf Selma Lagerlöfs Novelle Das Mädchen vom Moorhof und wurde unter diesem Titel ein Jahr später von Detlef Sierck (und noch viel später von Gustav Ucicky) verfilmt. Er übersetzt die Geschichte aus dem hohen Norden ins trocken-staubige türkische Hinterland. Magd Aysel wurde ungewollt schwanger, Vater ist der selbstherrliche Sohn eines reichen Gutsbesitzers, der gar nicht daran denkt, seiner Verantwortung nachzukommen und stattdessen mit einer anderen Schönheit anbandelt. Währenddessen beschreitet Aysel den Pfad des Verzichts, des Ausgestoßen-Seins, schlicht: des Leidens (wie ihn so viele Frauen im Programm des „Cinema Ritrovato“ beschreiten, auch das aber wieder ein eigenes Thema). Es gibt nur eine kleine Hoffnung auf ein Happy-End … Nein, Aysel: Batakli Damin Kizi ist kein „guter“ Film im klassischen Sinne, aber er hat schon vieles an Überdrehtheit und Wahnsinn drin, was 30, 40 Jahre später das Yesilcam-Kino auszeichnet und was wir heute noch aus türkischen Serien kennen (wenn wir türkische Serien schauen würden – ich bilde mir jedenfalls ein, dass es genau so sein müsste): Dramatik pur, aufgepeitscht von Schnitt-Gewittern, hysterischer Musik und eklektischem Willen zur Gestaltung – also ein Film, der immer zu 110% gibt und damit all seine offensichtlichen Schwächen auf technischer, inhaltlicher und darstellerischer Seite mühelos kaschiert. Für einen türkischen Film aus dem Jahr 1934 ist das mehr als ich mir wünschen konnte – allein deshalb hat sich die Reise schon gelohnt.

Florian Widegger

Die Erben der Soße

Gleich der erste Film, den ich dieses Jahr in Bologna gesehen habe, führt mich auf den „Schlachthof des Kinos“. Luigi Comencinis Kurzdokumentarfilm Il musei dei sogni – den der Regisseur später zur schönen, gleich im Anschluss gezeigten Edutainment-Komödie La valigia dei sogni (1953) ausarbeitete – zeigt, wie im kommerziellen Betrieb nicht mehr benötigte Filmrollen in ihre Bestandteile aufgelöst werden. Eine lange Kette von Lastwagen karrt sie auf ein Fabrikgelände, da werden sie zunächst umstandslos auf einen Haufen ihresgleichen gekippt und anschließend in großen Wannen „ausgewaschen“. Soll heißen: Das im Entstehungsjahr des Films, 1950, noch nitrozellulosebasierte (und deshalb leicht entflammbare) Trägermaterial wird von der Emulsion, die das filmische Bild im Akt der Projektion hervorbringt, getrennt. Der in seiner integralen Version eher dunkle, weil bildhaltige Filmstreifen löst sich in zwei Bestandteile auf: Auf der einen Seite das wieder jungfräulich weiße Trägermaterial, das unzeremoniell zerhäckselt und entsorgt werden kann, auf der anderen Seite die amorphe, schlacke-artige Emulsion, die, unter anderem aufgrund ihres Silbergehalts, deutlich kostbarer ist und in Teilen weiterverarbeitet werden kann.

Ein Film wie Il musei dei sogni ist natürlich ein gefundenes Fressen für ein Festival wie das Cinema Ritrovato; zeigt er doch, dass Veranstaltungen wie diese keine Selbstverständlichkeit sind, sondern dem Alltagsbetrieb des Kinos abgerungen werden müssen, für den Film ein materielles Produkt wie jedes andere ist, das unter Wertschöpfungsgesichtspunkten produziert und auch wieder vernichtet wird. Man mache sich nichts vor: Die Schlachthöfe des Kinos sind nach wie vor aktiv und vernichten weiterhin fröhlich große Teile des übriggebliebenen sogenannten Filmerbes.

Mich hat der Film außerdem zu einer vielleicht etwas obskuren Assoziation verleitet, die womöglich einen Hinweis darauf gibt, warum das Kino und Bologna, beziehungsweise überhaupt Italien, so gut zueinander passen. Denn ist eine Filmrolle nicht letztlich dasselbe wie eine Portion Nudeln mit Soße? Die Nudeln sind das Trägermaterial – für sich selbst sind sie eher farb- und geschmacklos; die Soße hingegen ist die Emulsion, sie erst verleiht den Nudeln Textur, Geschmack und Individualität. Analoges Kino ist so gesehen immer schon kulinarisch; in Bologna vielleicht ganz besonders.

Lukas Foerster

Verbotene Sehnsucht und gezielte Tritte

Schwitzend suche ich vor der Cineteca im Programm einen passablen Film, um der morgendlichen Hitze zu entkommen. Aus reiner Zweckmäßigkeit entscheide ich mich für ein Screening im gekühlten Sala Scorsese direkt neben mir – sowohl der Titel als auch der Regisseur sind mir, wie so oft in Bologna, völlig unbekannt. Und, ebenfalls typisch für das Festival, werde ich für mein Vertrauen in die Kurator*innen mit einem vergessenen Meilenstein der Filmgeschichte belohnt.

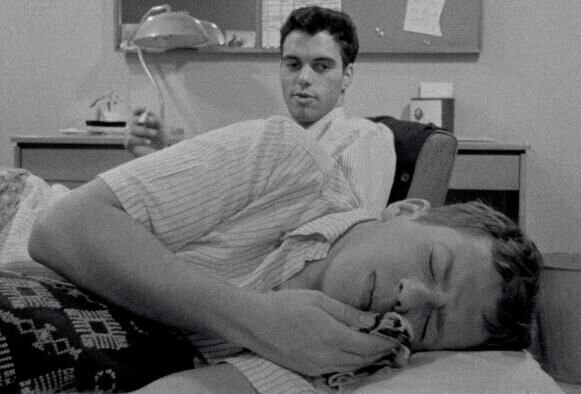

Winter Kept Us Warm (1965) ist der Debütfilm des kanadischen Regisseurs David Secter. Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen als schwuler Student an der Toronto University zeigt er darin die langsam erblühende Freundschaft zwischen Peter (Henry Tarvainen), einem schüchternen Erstsemesterstudent, und Doug (John Labow), einem populären Senior. Peters Aufrichtigkeit, die teilweise an Naivität grenzt, dekonstruiert schnell Dougs coole Fassade, die er vor seinen fraternity brothers und seiner Freundin aufrechterhält. Über T. S. Eliots Gedichtband The Waste Land und das finnische Gebäck von Peters Mutter lernen sich die beiden immer besser kennen. Als sich Peter bei der Weihnachtsfeier im Wohnheim bis ins Koma säuft, lässt Doug seine Freundin sitzen, um sich um ihn zu kümmern.

Die Szene, in der Doug Peter ein finnisches Volkslied auf der Gitarre vorspielt, lässt sich heutzutage kaum anders denn als offensichtliches Liebesgeständnis interpretieren. Dennoch sorgte die enorme Subtilität des homoerotischen Subplots des Films − die nicht zuletzt daher rührt, dass die Schauspieler selbst nichts davon wussten − dafür, dass er lange Zeit nicht als Bestandteil queerer kanadischer Filmgeschichte anerkannt wurde. Wie in so vielen LGBTQ*-Filmen jener Zeit ist Doug und Peter kein Happy End vergönnt: Durch Peters neue Freundin driften die beiden immer weiter auseinander. Neben der Tragik einer unerwiderten, vielleicht sogar selbst nicht anerkannten Sehnsucht, enthält der Film allerdings auch Momente trauriger Komik - zum Beispiel, als Peter Doug von seinem ersten Mal mit seiner Freundin erzählt und Doug ihm daraufhin unvermittelt in die Hoden tritt.

Winter Kept Us Warm ist kein Meisterwerk. Auf die Premiere des Films beim Commonwealth Film Festival in Edinburgh 1965 folgten eher gemischte Reaktionen, denn die Tonqualität ist inkonsistent, manche Dialoge wirken gestelzt, und die 180-Grad-Regel wird mehrfach gebrochen. Damals wie heute überzeugt der Film allerdings durch seine unglaublich authentische Darstellung einer unerwiderten, verbotenen Liebe, die mit einer wunderschönen musikalischen Untermalung (Paul Hoffert) inszeniert wird. Kanadas erster schwuler Film schafft es dadurch ein Jahr später als erster kanadischer englischsprachiger Film nach Cannes.

Dennoch gerät der Film nach seiner Kinolaufzeit schnell wieder aus dem Blickfeld der kanadischen Öffentlichkeit. Die 1950er und 1960er in Kanada sind geprägt von einer weitläufigen Homophobie, die „von oben“ bekräftigt wird. Der von der Regierung finanzierte „Fruit Machine Test“ soll dazu dienen, Homosexuelle durch ein „wissenschaftliches Verfahren“ zu identifizieren und aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen, da sie durch ihre „Charakterschwäche“ anfällig für Erpressung durch sowjetische Agenten seien. Gleichzeitig führt die RCMP, die nationale Polizei Kanadas, Razzien in Bars, Parks und Partys durch und droht Männern, die sie beim Cruisen in Parks erwischen, mit strafrechtlicher Verfolgung, wenn sie nicht die Namen all ihrer schwulen Freunde preisgeben. Auch nach der Entkriminalisierung homosexueller Handlungen zwischen mündigen Erwachsenen im Jahr 1969 bleibt Winter Kept Us Warm lange Zeit außerhalb des kanadischen Filmkanons. Erst mit der 2023 von Canadian International Pictures restaurierten 4K-Version des Films, der David Cronenberg dazu inspiriert haben soll, sich dem Filmemachen zu widmen, hat dieser Meilensteines kanadischer und queerer Filmgeschichte wieder erneuten Aufschwung erfahren.

Mia Trautmann

Anquatschen gegen den Tod

Jedes Jahr wird in Bologna ein Regisseur des klassischen Hollywoodkinos gewürdigt. Von den vier bisher gesehenen Retrospektiven – zu Henry King (2019), Hugo Fregonese (2022), Anatole Litvak (2024) und dieses Jahr Lewis Milestone – ist mir Letzterer am fremdesten oder, vielleicht passt das besser, am fernsten geblieben. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Immersion, Überwältigung gar, ist nur einer von vielen Zuständen, in denen man einen Film erleben kann, und – zumindest was mich betrifft – ein Ausnahmezustand, den man nicht erwarten, von dem man nur erwischt werden kann. Dass auch in der Distanz, der Beobachtung aus der Ferne, ein Glück liegen kann, wird auf einem Festival offenbar, auf dem man im Kinosaal regelmäßig 80, 90, 100 Jahre in die Vergangenheit blickt, mit anderen (Film)sprachen, Wertesystemen, Umgangsformen konfrontiert wird, die man zu entschlüsseln versuchen oder aber einfach in ihrem Anderssein auf sich wirken lassen kann.

Bei Milestone stand meinem Glück zunächst die Stoffwahl im Weg: Fünf der sieben gesichteten Beiträge waren Kriegsfilme, und alle waren vom hehren Ernst ihres Anliegens durchdrungen. The North Star und Edge of Darkness, beide von 1943, zeigen den beispielhaften Widerstand einer ukrainischen bzw. norwegischen Dorfgemeinschaft gegen die Nazibesatzung. Bis hin zu den pathetischen Schlussplädoyers steht alles dem im Dienst der propagandistischen Absicht, allem voran die Figuren – in Milestones Ensemblefilmen werden auch die interessanteren Charaktere oft nur flüchtig anerzählt –, aber auch die von ihnen zahlreich dargebotenen Songs, die besonders The North Star anfangs einen musicalartigen Anstrich geben; dabei sind auch die fröhlicheren Stücke eher demonstrativ als beschwingt und gelöst, betonen die Stärke des Kollektivs und den Durchhaltewillen. Die „Internationale“ in klar positiver Konnotation in einem Hollywoodfilm zu hören, ist natürlich ein Erlebnis für sich, überhaupt macht die unverhohlen pro-sowjetische Propaganda made in USA den Film zum vielleicht kuriosesten Fundstück meines diesjährigen Bolognabesuchs.

Die Kampfszenen zu Lande und in der Luft sind in allen Kriegsfilmen Milestones furios montiert, die Bildsprache dabei in dramatischen Momenten aufs Wesentliche reduziert, das Close-up auf die erschlaffende Hand einer sterbenden Figur fast ein signature shot. Ikonisch wurde das entsprechende Schlussbild von All Quiet on the Western Front (1930), Milestones berühmtestem Film, bei dem sich schon die Erstsichtung wie eine Wiederbegegnung anfühlt, weil so viele Szenen zu Blaupausen für das gesamte Kriegsfilm-Genre wurden. Schon allein darin ist er faszinierend, heftig auch in seiner Darstellung des Gemetzels und des Elends in den Schützengräben, und doch finde ich auch hier in der episodischen, kaum aus den Figuren entwickelten Erzählweise wenig zum Einhaken, oft gebannt beobachtend, eher selten involviert.

Es ist dann der kurz nach Kriegsende entstandene A Walk in the Sun (1945), der es doch noch schafft, mich mitzunehmen, wenn auch in einen sehr ruhigen, gleichmäßigen Erzählfluss (den andere Besucher als todlangweilig empfunden haben). Der Titel ist Programm; im Wesentlichen sieht man hier einen Trupp US-Soldaten nach der Landung an der italienischen Küste zwei Stunden durch die sonnige Landschaft marschieren, einem gefährlichen Auftrag entgegen. Die Feindberührungen bleiben rar, die Bedrohung allgegenwärtig, das Sichtfeld von Figuren wie Zuschauern oft nur bis zur nächsten Düne reichend. Auf ihrem Marsch verteilen die Soldaten untereinander fortwährend Kippen, vor allem aber sind sie unentwegt am Quatschen, um sich ihrer selbst zu versichern – ein Anreden gegen den Tod, kulminierend in dem vom Anführer vorgetragenen, leider kontrafaktischen Mantra „Nobody dies“. Und ich merke, dass ich ihnen gerne zuhöre – in ihrer Situation kann man sich nicht wohlfühlen, in ihrer Gesellschaft schon. Sicher sind sie auch irgendwie „Helden“, aber Heroismus wird in Milestones Kriegsfilmen nicht glorifiziert, nur als bitter notwendig gezeigt. Selbst das steht mir nicht unbedingt nahe, aber zuletzt hinterließ der tiefernste, humane Gestus dieser Filme doch eine größere Nachwirkung, als ich beim Verlassen des Kinosaals vermutet hätte.

Maurice Lahde

Mit der Goldschürfpfanne im Rio Ritrovato

Von der Reihe mit den Vorkriegstonfilmen von Mikio Naruse hatte ich mir einiges erwartet. Unter anderem die Filme eines Regisseurs, der den expressiven Stil seiner Stummfilme radikal ändern und sich deshalb auch selbst neu finden musste. Aber auch einen Blick in die nationalistisch gestimmte japanische Gesellschaft, in der ab 1937 die Darstellung westlicher Einflüsse größtenteils verboten waren. Beides war zu sehen, aber nicht so deutlich, wie ich gedacht hatte. Meine Seherfahrung war widersprüchlicher und unklarer, was durchaus dem Charakter dieser widersprüchlichen, unklaren Filme entspricht.

Was ich nicht erwartet hatte, war eine blitzartige Selbsterkenntnis: Naruses großer Klassiker aus jener Zeit, Wife! Be Like a Rose! (1935), handelt von einer jungen Frau (Sachiko Chiba), die genug davon hat, dass ihr Vater mit seiner Mätresse in irgendeinem fernen Dorf lebt und nur noch per wortlos zugesandten Schecks an ihrem Leben und an dem ihrer Mutter Teil hat. Sie bricht auf, um ihn zu seiner ursprünglichen Familie zurückzuholen. Im Dorf angekommen, findet sie in ihrem Vater aber einen Träumer, der Tag für Tag mit einer Goldwaschpfanne im Fluss steht und gegen jede Wahrscheinlichkeit auf plötzlichen Reichtum hofft. Sein Leben wird von der harten Arbeit seiner zweiten Frau getragen. Und überhaupt muss die junge Frau erkennen, dass die zweite Familie ihres Vaters die glücklichere ist, während die ihre unrettbar dysfunktional geworden ist.

Seit Jahren fahre ich nach Bologna zum Il Cinema Ritrovato und suche nach filmischen Schätzen. Und während ich schürfe, muss sich meine Freundin alleine um Haushalt und Kinder kümmern. Der eigennützige Aspekt meiner Abwesenheit war mir nichts Neues, vielmehr war mir das Ausmaß meines Glücks nicht bewusst. Sicher, meine Schätze bleiben für jeden außer mir eher unbedeutend und außerdem ist es auch nicht so, dass jeder Film ein wertvoller Schatz wäre oder das Festival an sich über jeden Zweifel erhaben. Und doch schien mir die Anwesenheit in Bologna nun wie eine absurd weltfremde, beglückende Traumerfüllung, die (soweit ich es erkennen kann) zu nichts Dysfunktionalem geführt hat.

Robert Wagner

Furchtbare Angst ums Pony

Man kann die Filmgeschichte drehen und wenden, wie man will, sie bleibt doch immer anders, als man denkt. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, eines der zentralen Prinzipien des Il Cinema Ritrovato. Es geht hier in Bologna nicht nur darum, Filme wiederzuentdecken, sondern auch darum, sie immer wieder neu auszurichten, umzustülpen, sie zu verpflanzen oder auf den Kopf zu stellen, damit sie uns in einem anderen, außergewöhnlichen Licht erscheinen. Erstaunlich, wie produktiv das in den meisten Fällen ist. Wie etwa ein Film, den man aus einem Blickwinkel als sexistisch betrachten könnte, aus einem anderen plötzlich feministisch wirkt. Oder vice versa. Oder weder noch. Je nach Kontext, je nach Programmtext, je nach Vorrede oder Einbettung in einen größeren, bislang unbeachteten Zusammenhang. Je nachdem, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, welchen Wahrnehmungsschwerpunkt man setzt, was man sieht oder (nicht) sehen will. Was man trennt und was man verbindet.

Ist dieser Effekt bloß die Bestätigung des Gemeinplatzes, das Kunst subjektiv ist und Schönheit im Auge der Betrachtenden liegt? Oder des gegenteiligen Gemeinplatzes, dass der Diskurs die Wahrnehmung bestimmt? Handelt es sich womöglich nur um einen intellektuellen Taschenspielertrick, einen Spin, der den wahren Kern der Sache oder des jeweiligen Films verschleiert? Soll diese interpretatorische Flexibilität der Cinephilie, die in gewisser Hinsicht auch eine moralische Flexibilität ist und eine opportunistische Neigung vermuten lässt, gefeiert oder hinterfragt werden? Klar ist nur, dass die laufenden Perspektivwechsel ein wirksames Mittel sind, um Filmgeschichte aktuell zu halten.

Das Il Cinema Ritrovato ist in seiner Gesamtheit abhängig von dieser offenen „Ja, und“-Einstellung seines Publikums: Ja, dieser Film mag dieses sein, und zugleich er ist auch jenes. Floating Clouds von Mikio Naruse etwa ist ein Klassiker des japanischen Kinos, ein feinfühliges Porträt zweier Menschen, die am Wertewandel der Nachkriegsjahre verzweifeln, die Adaption eines Romans der Autorin Fumiko Hayashi, eine Bühne für die Glanzleistung der Schauspielerin Hideko Takamine, eine geharnischte Abrechnung mit überkommenen Genderrollen und toxischer Männlichkeit. Und gleichzeitig ist er einer von zahllosen Filmen beim Il Cinema Ritrovato, in denen man einer Frau beim Leiden und Scheitern zusieht – ein Leiden und Scheitern, das im Rahmen eines ausgeklügelten Trauerspiels ästhetisiert wird. Ästhetisierung kann auch eine Form von Erlösung sein, sagt der Kunstverstand. Aber für wen?

Es ist denkbar, dass Floating Clouds irgendwann im Wellengang der Filmgeschichtsschreibung verschwindet. Undenkbar ist hingegen, dass sich das Il Cinema Ritrovato jemals grundsätzlich von einem Film wie diesem abwenden könnte. Seine Ästhetik ist viel zu vielschichtig, sein Narrativ viel zu raffiniert, voller komplexer erzählerischer Vexierbilder und auf faszinierende Weise widersprüchlicher Deutungsangebote. Seine Skizze einer Gesellschaft im Umbruch wirkt viel zu spezifisch und detailreich, als dass filmhistorisch Interessierte ihrer neuerlichen Wiederentdeckung je widerstehen könnten.

Das gilt auch für Einer flog über das Kuckucksnest, dessen anhaltender Kultstatus in Bologna mit einem Screening auf der Piazza Maggiore bekräftigt wurde. Paul Zaentz, Neffe des verstorbenen Kuckucksnest-Produzenten Saul Zaentz, war an der Restaurierung beteiligt. Vor dem Film nutzte Zaentz seine Einführung für eine erstaunlich lange und unverblümte Brandrede gegen Donald Trump. Sie erntete viel Jubel und ein paar vereinzelte Buhrufe.

Dabei betonte Zaentz, Einer flog über das Kuckucksnest sei ein Fanal für die Freiheit und eine Warnung vor Despoten wie Trump. Für mich geht diese Rechnung nicht auf. Randle McMurphy, der heldenhafte Rebell, Schwester Ratched, die böse Tyrannin: eine derartig eindeutige Gegenüberstellung kann ich in Miloš Formans Film nicht erkennen. Für mich liegt der Reiz des Films in seiner Ambivalenz, seine hervorstechende Eigenschaft erscheint mir bittere Tragik zu sein. Jack Nicholson ist nicht imstande, einen Helden zu spielen, aber auch einen Antihelden lässt er nicht aus sich machen. Seinen Grimassen und Faxen haftet meist etwas Hilfloses und Verzweifeltes an – vor echter Freiheit hat Randle offenkundig Angst. Schwester Ratched hingegen wirkt auf mich bis zum Schluss mysteriös, eine Figur, die oszilliert zwischen Allegorie (des „Systems“) und Vermenschlichung, nicht zuletzt dank der eindrucksvoll reservierten Performance von Louise Fletcher.

Einer flog über das Kuckucksnest ist unter anderem ein Film, in dem ein Haufen unmündiger Männer versucht, gegen die Vorherrschaft einer willensstarken Frau aufzubegehren. Wer dabei besser wegkommt, hängt davon ab, welche Vorstellungen man mit dem hier ins Feld geführten Freiheitsbegriff verbindet. Oder davon, wie man das Ende des Films wahrnimmt: Inwieweit unterscheidet es sich vom Ende von Terry Gilliams Brazil, einem anderen Kultstreifen über einen Mann, der verbissen gegen Wände rennt? (Auch dieser wurde beim heurigen Il Cinema Ritrovato auf der Piazza Maggiore gezeigt.)

Wäre es möglich, dass auch Lewis Milestones The Red Pony irgendwann ein solcher „Kultstreifen“ wird? Vornehmlich geht es in diesem domestic western auch um Männer, das dürfte zumindest helfen. Allerding begehren diese Männer nicht auf, sie tun eher das Gegenteil, sie geben nach und gehen Kompromisse ein. Es geht um Selbstbilder im Familienalltag dreier Generationen, um Kränkungen und Versöhnungen:Ein alternder Patriarch, der mit Verspätung seinen Bedeutungsverlust realisiert, ein Vater, der mit dem Verlust seiner (vermeintlichen) Unabhängigkeit hadert, ein kleiner Sohn, der auch so ein cooler Hund sein will wie Robert Mitchum, aber ganz furchtbare Angst um sein geliebtes Pony hat. Der Film ist herzlich und tröstlich, dabei aber frei von Kitsch. Ich frage mich, ob ich mit ihm viel anfangen könnte, wenn ich kein Kind hätte, ob ich auch dann die Dinge sehen würde, die ich darin gesehen habe: das feine Gespür für die zusätzliche Realitätsebene, die zwischenmenschliche Beziehungen erhalten, wenn man beginnt, die Weltwahrnehmung des Nachwuchses mitzudenken, die Schärfe, mit der dann bis dahin ausgeblendete Egoismen hervortreten können. Es gilt als Binsenweisheit, dass die persönliche Lebenserfahrung starken Einfluss darauf hat, wie man Kunst rezipiert, aber eigentlich ist es schlicht eine Weisheit, und in ihr liegt der Schlüssel zu endlosen weiteren alternativen Filmgeschichtsschreibungen für Abertausende weitere Ausgaben des Il Cinema Ritrovato.

Andrey Arnold

Scharwenzeln, ehebrechen, Reißaus nehmen

“I wanna love you, but I better not touch (don′t touch)

I wanna hold you, but my senses tell me to stop

I wanna kiss you, but I want it too much (too much)”

Alice Cooper: “Poison”

Der Ringelreigen der Geschlechter, wie er sich in der und gegen die Gesellschaft vollzieht, war das Hauptmotiv, das sich in meinen Filmen beim ersten Besuch in Bologna bald herausgeschält hatte. Ob in den Filmen der tollen Katharine-Hepburn-Retro, bei der wohlverdienten Wiederentdeckung des Österreichers Willi Forst, in den Filmen von Mikio Naruse aus den Dreißigern, aber auch in Filmen, deren Vorführung keinem streng verbindlichen retrospektivem Überbau verpflichtet war: In einer Tour und in gefühlt allen (im Rahmen des heteronormativen Mainstreams) Möglichkeiten und Konstellationen wurde umeinander scharwenzelt, fröhlich ehegebrochen und vor den Folgen entweder Reißaus genommen oder dieselben bitter erduldet. Passend, dass der allererste Film des Festivals - Christopher Strong, 1933, inszeniert von Dorothy Arzner - gleich damit beginnt, dass in einer Partygesellschaft aus einer Sektlaune heraus ein Mann gesucht wird, der nie ehegebrochen hat, und eine Frau über 20, die nie eine Affäre hatte. Versteht sich von selbst: Beide Fundstücke verjuxen ihre Reputation natürlich prompt miteinander. Das nicht geringe Kunststück des Films besteht nun darin, dass Christopher Strong allen Seiten empathisch zu ihrem Recht verhilft: der gehörnten Ehefrau in ihrem Leid, dem Ehebrecher, der Geliebten.

Was in dieser filmhistorischen Geballtheit rasch vor Augen trat, war nicht zuletzt der Eindruck eines Verlusts des Gegenwartskinos: Eigen war allen Filmen eine eingeschriebene Lebensweisheit vom wanderwilligen Wesen der körperlichen Liebe, der Unzulänglichkeit des Menschen angesichts überwältigender Versuchungen und ein resignativ-ironischer Umgang mit all dem, wie man ihn im tendenziell moralischen und sich normativ gebenden Kino unserer Gegenwart kaum mehr findet. In einer Welt, in der der Sachzwang von Sollen und Müssen überhandnimmt, ist eine lächelnde bis lachende Einsicht ins mitunter Absurde unseres gesellschaftlichen Daseins nicht mehr gefragt. Angesichts der heiteren Lebensklugheit vieler Filme, die ich in Bologna gesehen habe, muss man das als gesellschaftlichen Kompetenzverlust wahrnehmen. Oder meinetwegen als Verdummung ausgerechnet im Namen eines selbstattestierten Fortschritts.

Denn viele Filme von damals wirken heute noch aktuell, in Teilen sogar progressiver als so mancher Themen-Arthouse-Film. Die cocky smarten Girls in Stage Door etwa kommen als Solidargemeinschaft feministischer herüber als manch nachdenklicher Film von heute. Wie sich in Adam‘s Rib zwischen den Anwaltseheleuten Spencer Tracy und Katharine Hepburn ein juristisches Duell entfacht, weil sie die gegensätzlichen Seiten eines Mordfalles vertreten − in dem eine junge Frau ihren Mann zu ermorden versucht hat, weil dieser, na klar, sie betrügt − das wirkt anregender, charmanter und bezwingender als vieles, was heute im Büßergewand zu Tugend und gesellschaftlichem Fortschritt mahnt. Oder auch wie Katharine Hepburn sich in Desk Set (erneut) Spencer Tracy schnappt – das ist eine Schau selbstbewusster Weiblichkeit, die umso mehr hervortritt, wenn man sich dieselbe Hepburn in Summertime ansieht, wo sie als schmachtende Jungfer − oder, das legt der Film zumindest sehr stark nahe, uneingestandene Lesbe − das romantische Abenteuer in Venedig sucht und schließlich fürs Melodram sabotiert. Überhaupt Hepburn: Was ging im Kino der letzten 60, 70, 80 Jahre kaputt, wenn man sich ansieht, wie Hepburn in den 30ern, 40ern, 50ern vollkommen selbstverständlich kompetent-patente Frauen in Führungspositionen spielte, wofür heute wieder überhaupt erst gekämpft werden muss. Und nochmal Hepburn: Was für ein Spektakel das Spiel ihrer Hände und Arme darstellt.

Auch überraschend: Wie Forsts Mazurka erst ein bisschen so wie sein Maskerade beginnt − in dem Sinne, dass hier eine männliche Figur, künstlerisch angehaucht und mit Wiener Charme, Frauen in die eigene Arme treibt. Und man erst denkt, oh weh, das ist jetzt ein Film dieser Art, wo das ganz normal ist, dass man im Namen der Liebe manipuliert, überrumpelt und Grenzen missachtet. Und dann wird dieser Typ − der zwar nur latent und nicht manifest im Bildinhalt, aber doch so ausreichend als Vergewaltiger markiert wird, dass man das als Tatsache auffassen darf − dann wird dieser Typ also per Pistolenschuss aus dem Film subtrahiert. Was sich im Folgenden mit den Mitteln eines clever verschachtelten Gerichts-, Familien- und Beziehungsdramas zumindest auf persönlich-lebensweltlicher und zum Gutteil auch juristisch minutiös plausibilisiert. Ein früher Rape-Revenge-Film? So quasi.

Für die düster-realistische Seite des Ehebrechens war derweil Naruse mit seinen japanischen Vorkriegsfilmen zuständig. Sie zeigen die japanische Gesellschaft in einem Zwischenstatus − der Tradition noch verbunden, aber in Umorientierung befunden: Wie bei Ozu spielt sich das Familienleben auf dem Boden der Wohnungen ab, doch Stühle nach westlicher Art dringen bereits ins Bild. Zugleich ist der allgegenwärtige Druck einer weit weniger permissiven Gesellschaft deutlich zu spüren: Viele Filme der Hepburn- und Milestone-Retrospektiven entstanden zur selben Zeit, aber wie sich im US- und im japanischen Kino dieser Zeit jeweils Gesellschaft zeigt - da liegt mehr als nur der Pazifik dazwischen. Probleme der Eheschließung und noch mehr ihrer Aufrechterhaltung sind allerdings auch hier an der Tagesordnung. Und das Eingeständnis, gesellschaftlichen Anforderungen nicht Genüge leisten zu können. Auch weil es Männer sind, die sprunghaft, vielleicht auch kindisch sind. Dass neben den Vorkriegs-Naruses mit Floating Clouds auch eines seiner Nachkriegsmeisterwerke mit ähnlicher Themenlage lief, ließ außerdem interessante Vergleiche zu: ein Auteur im Werden, der sich von Skizzen, Versuchen und Miniaturen zum souveränen Meister der ihm zur Verfügung stehenden Mittel entwickelt. Und stets dabei im Mittelpunkt: das Motiv der leidenden Frau, die Naruse in den Mittelpunkt der Empathiemaschine Kino stellt.

Das alles ist gut und cineastisch wichtig und richtig. Mehr Freude bereiteten aber Ernst Lubitschs One Hour with You und Willi Forsts Allotria. Beide handeln im Grunde von nicht recht durchsetzungsfähigen Männern. Und beide normalisieren − Ersterer in einem fröhlich-augenzwinkernden Schlussplädoyer, Letzterer so beiläufig, dass man es fast nicht merkt - einen liberaleren Umgang mit dem Sollen und Müssen in Beziehungsdingen. Man kann übers Kino der Dreißigerjahre nur staunen.

Thomas Groh

Mit Spielzeugtierchen um die Welt gehoppelt

Die Filme, die ich diesmal gesehen habe, drehten sich wie von Geisterhand immer wieder um Konflikte zwischen Vernunft und Freiheitsliebe/Faulheit oder um Kompromissversuche zwischen Erwachsensein und verliebter Verrücktheit. Zweimal gab es Spielzimmer und putzige Stofftierchen. Und immer wurden Musik oder Suff zu Ventilen für eingezwängte Seelen.

1. David Leans Figuren verlieren sich, besonders in Reise nach Indien, immer wieder in der Schönheit des Fremden. In seinem Summertime (1955) lässt sich Katharine Hepburn im lichtdurchfluteten Venedig treiben, lustig begleitet von einem straßenweisen, einheimischen kleinen Jungen. Ein Touristenpaar berichtet ihr begeistert von seinen durchgetakteten Tagesplänen, in denen zwei Stunden „unabhängige Aktivitäten“, etwa für Kunstmuseen („1000 Bilder, alle handgemalt!“), nicht fehlen. Hepburn hingegen strahlt 24/7 Unabhängigkeit aus. Doch die Liebe fehlt. Sie lässt sich auf den Charme eines Fremden ein, folgt am Ende aber unter Tränen dem fragwürdigen Rat, heimzugehen, solang das Fest noch schön ist. Ach, Katharine! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.

2. O. W. Fischer ist in Luigi Comencinis Und das am Montagmorgen (1959) ein diensteifriger Bankangestellter im Nachkriegswirtschaftswunderland. Musik ist sein Refugium. „Gefühle, die mir sonst verwehrt, löst die Musik im Konzert“, dichtet betulich die Erzählerstimme. Mit seiner heimlich Angebeteten Ulla Jacobsson, deren fetischartige Hornbrille sie in aller Dummer Augen zu einer unscheinbaren und gewissenhaften Frau Doktor macht, arbeitet er ehrenamtlich im Vorstand eines Musikliebhabervereins.

Kommt der Montagmorgen, da er, unterwegs zur Arbeit im städtischen Verbotsschilderdschungel, keinen Parkplatz findet und auf einmal weiß: Das hält er nicht mehr aus. Er will kein Erwachsener mehr sein. Statt ins Büro geht er nach Hause, um mit seiner Eisenbahn zu spielen. O.W.s Day Off. Bäuchlings liegt er auf dem Teppich seines Spielzimmers, zeitweise überlagert von der minderjährigen, weichenstellenden Nichte seiner Haushälterin (Vera Tschechowa, sensationell sweeter Fifties-Teenie). Einmal spielt auch der coole Reinhard Kolldehoff mit, obwohl er eigentlich wegen was anderem gekommen ist.

O. W.s Gesicht wirkt in dieser Rolle wie überirdisch belichtet von seinem kindlich verzückten Lächeln. In den Augen der anderen wurde er in einen Wahn verrückt, für ihn aber fühlt es sich („Ich arbeite an meiner Wiedergeburt!“) wie Erleuchtung an. Jacobsson, beruflich Assistentin des schrulligen Psychotherapeuten Werner Finck, soll ihn wieder arbeitsfähig machen, steckt sich aber bei ihm mit seiner Krankheit an und spielt mit ihm auf Spielzeugtröten Wagnerthemen nach. „Wir wollen leben, wie Schiller sagt, ein Leben wie… jetzt weiß ich nicht mehr, was Schiller sagt“, lacht O. W., entwaffnend glückselig.

Ach, Kinder. Es ist zwar am Ende kein herzzerreißender Abschied wie bei David Lean, aber sie finden einen furchtbaren Kompromiss für ihr künftiges Leben, der an die zwei Stunden „unabhängige Aktivitäten“ in Summertime erinnert, und für den sich O. W. mehrere Male von Werner Finck hin und her hypnotisieren lassen muss.

3. In George Cukors Holiday/Die Schwester der Braut (1938) schwingt sich Cary Grant mit einem fulminanten Flic Flac in die Wohnung seiner reizenden, alternativelterlichen Professoren-Freunde Nick und Susan; sie haben ihn nicht erwartet und sind deshalb lange Zeit zu faul, die Tür aufzumachen. Ins ungeahnt reiche Elternhaus seiner Spontanverlobten kommt er auch nicht direkt. Er betritt es aus Versehen durch die Küche, irrt durch den Protzbau – und landet im Spielzimmer Nr. 2 des Festivals. Katharine Hepburn, Schwester seiner Verlobten, bewahrt dort ihre alte Giraffe auf sowie die anderen Spielsachen der Ex-Kinder des Hauses. Der Spaß soll dort wenigstens, trotz immer-älter-Werden, weitergehen. (In Summertime bieten Händler den Touristen deshalb hoppelnde Spielzeugtierchen an. In Bologna auch.) Außerhalb des Spielzimmers zwingt sich der musikliebende Bruder (Lew Ayres) schmerzvoll in die Thronfolgerrolle im väterlichen Geldimperium und säuft aus Verzweiflung; die Geschwister erinnern zuweilen an Tennessee-Williams-Geschöpfe. Während im restlichen Haus eine repräsentative Gesellschaftsparty läuft, findet im Spielzimmer mit Susan, Nick, Lew, Cary und Katherine die alternative Party statt. Lew macht Musik, Nick und Susan lästern beim Kasperlespiel über Erwachsenenprobleme, und Katharine schwingt sich in den Stand auf Carys Schultern, ihr langer Rock fällt über seinen Kopf, sie lässt sich fallen, dann rollen sie sich beide ab und laufen in die Freiheit, weg von irrtümlichen Verlobten, Kompromissen und dem herrschaftlichen Haus. Weltreise mit den lustigen Profs und dann, mal sehen. So ist es recht.

Silvia Szymanski

Kollektiv halluzinierte Sonnenfinsternis

Die Welt von Bahram Beyzaies The Journey (1972) ist seinen Protagonisten schon so entwachsen, schon so transactional geworden, dass sie ihnen gnadenlos zu sein scheint. Zwei Kinder auf den Straßen Teherans, zwei Herzensfreunde, der eine obdachlos, der andere in Lohnknechtschaft, begeben sich auf die Suche nach ihren verlorenen Eltern. Schiebemütze tragend und mit ständig halb offenem Mund findet einer der beiden immer neue Adressen, die immer erneut ins Leere führen. Die Reise wird zum Ritual, bedingt durch die nachvollziehbare Sehnsucht nach einer wahrhaftigen Kindheit – nach der sozialen, emotionalen und finanziellen Sicherheit eines Elternhauses. Dieser Trieb ist hier so allumfassend, dass er fast masochistische Züge annimmt. Die Schmerzschwelle ist für die jungen Suchenden scheinbar ewig erweiterbar und jeder Rückschlag, jede Erniedrigung oder Hungeranfall kann weggelacht, in ein Spiel umgedreht oder einfach vergessen werden. Die sozialen Gegensätze werden in gleichmäßig getakteten, vom sowjetischen Kino inspirierten und symbolisch aufgeladenen Horizontalfahrten inszeniert: Der Gang über die Müllhalde führt von Autos zu Kutschen und schließlich zu verlorenen, von der Industrialisierung aufgebrauchten Körpern. Kino ist hier sowohl Gesellschaftsspiegel als auch Eskapismus, wobei letztere Dimension im Laufe des Films mehr und mehr abnimmt. In der frühen Phase des Films mündet der Versuch der Kinder, sich von den Härten der Welt abzulenken, noch in eine kollektiv halluzinierte Sonnenfinsternis. Ein Hinterhof voller Türen und jede Tür führt nur zur nächsten. Der einzige Ausweg besteht darin, aus dem Rahmen zu treten, was Film qua seiner Form in jedem Szenenschnitt zulässt – bevor er die beiden Jungen in einer neuen Einstellung dann doch wieder einfängt. In einer späteren Verfolgungsjagd hechtet dann ein Mann durch ein altes Filmplakat und reißt buchstäblich ein Loch in die Illusion vom Kino als Rettung vor realer Not. Die Beziehung zwischen den beiden Jungen bleibt dabei so fragil wie herzlich. Am Ende trennen sie sich, der eine klingelt erneut bei potentiellen Eltern und ist plötzlich gefangen in der Spannung zwischen den Augen der Mutter und den starren Worten des Vaters:

„How old are you?“

„12.“

„Our baby would be 10.“

„Wouldn’t 12 do?“

„No.“

„I’ll sleep in the kitchen. Even in the basement.“

„No.“

„I can work. I know how to clean up!“

„No!“

Erneut scheint alles verloren – und doch wartet sein Freund unten auf ihn, tröstet ihn, lässt die Reise, das Ritual, von neuem beginnen. Sie sind alles, was sie haben in einer Welt, die ihnen konstant zeigt, dass dies nicht genug ist. Ein Traumprogramm für die Zukunft: Diesen Film neben Amir Naderis Waiting (1974, letztes Jahr bei Cinema Ritrovato entdeckt) und Kiarostamis The Bread and Alley (1970) zu sehen.

Florian Weigl

Eat the Ravioli!

Wer nach Bologna zum Il Cinema Ritrovato kommt, kann sich auf bestimmte Dinge fest verlassen: etwa auf die von der erbarmungslosen Mittagssonne aufgeheizte Steinwüste der Stadt, die einen in der Nacht um den Schlaf bringt, oder auf die vertrauenswürdige Bräune des Pistazieneises und die vielen anderen Leckereien, die in den schattigen Arkaden auf einen warten. Vor allem ist nach wie vor (wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie früher) Verlass auf eine ansehnliche Zahl an Vorstellungen von 16mm- und 35mm-Filmkopien, einige sogar von einem eigentlich heute ausrangierten Kohlebogenprojektor im Cineteca-Hof präsentiert, sodass man seine Tage ohne große Mühe mit Filmkorn bestreiten kann – gesetzt dem Fall, man ist inhaltlich nicht allzu „wählerisch“ und interessiert sich für alle Bereiche der Filmgeschichte. Besonders beständig sind in puncto Analogprojektion die alljährlichen Reihen zu einem Filmemacher des Classical Hollywood sowie zu einem meist wenig einschlägigen Vertreter des japanischen Kinos.

Erstere Reihe war wie üblich einem als Auteur verstandenen Filmemacher aus der zweiten Reihe der Hollywood-Filmgeschichtsschreibung gewidmet: Lewis Milestone, der in den 1930ern, zumindest nach der Filmauswahl der Retro, vor allem Kriegsfilme drehte, was doch einige nach ein paar Festivaltagen etwas anödete. Ich habe aber die Chance genutzt, vom Klassiker All Quiet on the Western Front (1930) sowohl die Stummfilm- als auch die Tonfilmfassung zu schauen. Nachdem letztere mit einem beeindruckenden Sounddesign aufwartete, konnte ich mir nicht recht ausmalen, wie wohl die Gefechtsszenen ohne das Gedonner, Geballer und Geschreie funktionieren werden, die den Film zu einer echt physischen Erfahrung machen. Zu meinem Erstaunen war die Stummfilmfassung dann nicht in dem Sinne stumm, dass sie diese Szenen mit Klaviermusik oder ähnlichem begleitet hätte; sie funktioniert an diesen Stellen ganz ähnlich wie der Tonfilm, eben als Kakophonie des Grauens. Dass jedoch die Sprache fehlt, immer erst in – gegenüber der Tonfassung auffällig verknappten – Zwischentiteln nachgereicht wird, gibt dem Film etwas Gespenstisches. Menschen melden sich bloß im Todesschrei zu Wort, der sogleich wieder im Kriegsgetöse verhallt. Auf gewisse Weise ist die Stummfilmfassung deshalb näher am Sterben dran, ist sie doch so gut wie frei von durch den Raum schwebenden menschlichen Regungen. Effektvoll erzählt dieser frühe Film Milestones von Entmenschlichung in Kriegszeiten und ist in dieser Hinsicht auch stärker, weil weniger kompromissbereit, als seine späteren, doch abenteueraffineren war pics.

Die japanische Reihe war dieses Jahr auf den ersten Blick weniger entdeckungsfreudig als die Jahre zuvor, war sie doch mit Miko Naruse einem der „Großen“ gewidmet, obschon sich die Filmauswahl einer Werkphase des Filmemachers widmete, die sonst kaum in Retros beachtet findet: Wie bei Milestone waren es vor allem Filme der 1930er Jahre, die man entdecken konnte (eine Dekade, die auch wegen der Willi-Forst-Reihe in Bologna stark vertreten war). Die während des Sehens empfundene Großartigkeit der Naruse-Schau wird sich in einigen Wochen bei mir wahrscheinlich zu einem unentwirrbaren Erinnerungs-Knäuel im Kopf verfranzen, war doch das Gros der Filme motivisch so nah beieinander, dass daraus in der Rückschau ein einziger großer Früh-Naruse werden wird. Naruses bedächtig, träumerisch erzählte Gegenwartsfilme durchmessen bürgerliche Settings voller unerfüllter Liebe und ungelebter Träume, sie berichten von einer Welt, die noch nach traditionellen Gesetzen funktioniert, auch wenn die Moderne in Form von Jazz und weiblicher Emanzipation hie und da bereits anklopft. Einer der Filme, der in meiner Erinnerung vielleicht eine gewisse Autonomie behalten wird, war Avalanche (1937). Das liegt vor allem an der männlichen Hauptfigur, ein Scheusal, wie es Naruse in den gezeigten Filmen so sonst nicht entwarf – ein Typ, näher an den abgründigen Neurotikern und Mördern Hitchcocks als an den zwar brüchigen und ambivalenten, aber doch sanften Figuren, die Naruse in der Regel präsentiert. Aber auch hier kommt die Schönheit nicht zu kurz, vor allem in den funkelnden Außenaufnahmen, die die häusliche Enge durchbrechen. Besonders hat es mir ein formaler Einfall angetan: Eine das Bild für kurze Zeit in Schatten legende Wischblende, die immer dann aufpoppt, wenn unser „Held“ innerlich monologisiert – unter anderem über den Doppelsuizid von seiner Frau und ihm, dem er sich heimlich entziehen will.

Gegenüber der deprimierenden Düsterkeit von Avalanche war David Leans Katharine-Hepburn-Film Summertime (1955), mein Abschlussfilm des Festivals, ein in schillernde Technicolor-Farben getauchtes Fest der Sinne (und was für eine Kopie!). Eine klischeegetränkte Ode an Italien aus der Sicht einer Fremden und zugleich das melancholisch vorgetragene Plädoyer, das Glück zu ergreifen, solange es vor einem liegt, und sich nicht mit Idealen und Projektionen aufzuhalten. Der Film bringt das auf eine Formel, die zum tröstlichen Credo vor der Abreise und der Rückkehr des Alltags, der Maloche und alledem wurde: Manchmal verlangt es einen nach einem Beefsteak, statt nach Ravioli, wenn’s aber kein Beef sein kann – auch egal: „Eat the Ravioli.“

Tilman Schumacher

Feilschen oder den vollen Preis bezahlen?

In Italien schaut man einander mehr an. Diese Erkenntnis wird einem als deutscher Bologna-Besucher jedes Jahr aufs Neue bewusst. Ob Mann oder Frau, ob alt oder jung und auch völlig unabhängig von sexuellen Vorlieben: Mit einer gesunden Neugier mustert man, wer einem gerade so entgegenkommt. Und weil man sicher bei den fast 40 Grad, die es hier Ende Juli meist gibt, immer etwas langsamer bewegt, nimmt man sich dafür auch Zeit.

Dass die Blicke der Anderen, die mir in der Heimat nicht nur deutlich seltener, sondern auch tendenziell kritischer und missbilligender vorkommen, etwas zu bedeuten hätten, heißt das aber nun auch nicht. Diese Art des Anschauens ist explizit kein Flirten, sondern drückt lediglich das Interesse an seinem Umfeld aus. Das erinnert mich an einen USA-Führer aus meiner Jugend, in dem deutsche Touristen davor gewarnt wurden, einheimische Nachbarn, die einen spontan zu sich nach Hause einladen, bloß nicht beim Wort zu nehmen.

Katherine Hepburn, der dieses Jahr eine Reihe gewidmet war, erliegt in Summertime einem solchen interkulturellen Missverständnis. Filme über flüchtige, aber umso leidenschaftlichere Sommerliebschaften mit dramatischem Ausgang haben es mir schon immer angetan. David Leans in einer prachtvoll schimmernden Technicolor-Kopie präsentierter Film ist jedoch ein besonders bezauberndes Exemplar dieses Genres. Ein ungemein gütiger Blick auf seine Figuren zeichnet Summertime ebenso aus wie seine elegant flaneurhaften Aufnahmen von Venedig. Dazu gibt es gut platzierte Gags und Liebes-Metaphern mit Ravioli.

Die damals 48-jährige Hepburn spielt die alleinstehende Jane, die in der Lagunenstadt als US-Touristin eine diffuse Abenteuerlust stillen will, welche sich bald zu einem Verlangen nach dem samtweichen Antiquitätenhändler Renato (Rossano Brazzi) verdichtet. Bei einem vorgeblich zufälligen Besuch in seinem Laden warnt er sie bereits, dass Italiener gerne feilschen, weil das Teil des Spiels ist. Jane versteht es nicht – noch nicht – und besteht darauf, den vollen Preis für ein, wie sich später herausstellt, nicht ganz so wertvolles Glas aus Murano zu zahlen.

Bezeichnend für Summertime ist, wie konsequent er sich auf den Moment konzentriert. Janes Vorgeschichte bleibt so nebulös wie ihre Zukunft. In der venezianischen Sonne zählt nicht, was war oder was sein wird, sondern nur was ist. Dafür muss sich die resolute Amerikanerin ein wenig von ihren festgefahrenen Vorstellungen lösen. Genießen kann sie erst, wenn sie weiß, woran sie ist. Und zieht der drögen Wahrheit schließlich eine hübsch verpackte Lüge vor.

Michael Kienzl

Kommentare zu „Verschwitzt im Schnittgewitter – Il Cinema Ritrovato 2025“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.