Verschobene Adoleszenz

Ein Dossier zum Seminar „Filmjournalismus online“ der Universität Hildesheim. Studenten schreiben über Spring Breakers, Oh Boy, Hangover 3 und Die wilde Zeit.

Einführung

Vom Kinoprogramm in Hildesheim und im benachbarten Hannover waren wir abhängig während des Seminars „Filmjournalismus online“ im Sommersemester 2013: Vor jeder Sitzung sollten die Studierenden einen Film – jeweils alle denselben – im Kino sehen und anschließend eine Kritik verfassen. Erst im Verlauf des Seminars stellten wir fest, dass die zunächst eher willkürlich ausgesuchten Filme eine Gemeinsamkeit hatten: Sowohl Harmony Korines Spring Breakers als auch Jan Ole Gersters Oh Boy, erst recht Todd Phillips’ Hangover 3 und vielleicht auch Olivier Assayas’ Die wilde Zeit kann man als „phasenverschobene Jugendfilme“ beschreiben: Alle Filme beschreiben und bearbeiten Findungs-, Prägungs-, Destruktionsprozesse, die man im Allgemeinen mit der Adoleszenz in Verbindung bringt und im Teenageralter verortet; die Protagonisten der Filme sind allerdings allesamt älter – zum Teil deutlich.

In einem anderen Rahmen gälte es zu überlegen, ob diese motivische Häufung lediglich dem Zufall geschuldet ist oder darüber hinaus symptomatisch etwas zu fassen bekommt an der Gesellschaft. Wir haben uns darauf beschränkt, uns die sehr unterschiedlichen Formen ein wenig genauer anzusehen, die diese Phasenverschiebung in den vier Filmen annimmt. Denn eine verschobene Adoleszenz ist nicht unbedingt dasselbe wie eine verzögerte, eine nachgeholte nicht dasselbe wie eine (schon in zwei Sequels) fortgesetzte. Und nicht zuletzt stellt sich jedem Film das Problem der Zukunft: Die ist im klassischen Jugendfilm schlichtweg das Erwachsenenleben; die Frage ist dann nur noch, ob die Integration in die bürgerliche Gesellschaft inklusive deren Familienmodell gelingt oder nicht. In allen hier besprochenen Filmen stellt sich die Frage der Zukunft in anderer und radikalerer Weise.

Die vorliegende Sammlung besteht aus Texten, die in oder kurz nach dem Seminar entstanden sind. Die Kritiken zu den aktuellen Filmen werden ergänzt durch einen einleitenden Essay, einer Auseinandersetzung mit der Rolle der Ironie in Spring Breakers und einem Text zu einem älteren Film, der zeigt, dass auch eine nicht-phasenverschobene Adoleszenz ihre Tücken hat.

Lukas Foerster

Für immer jung

„Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung“ sang 2008 der damals 69-jährige Schlagersänger Karel Gott zusammen mit Rapper Bushido, eine Coverversion des Liedes „Forever Young“ von Alphaville (1984). „Infinity“ vom Guru Josh Project von 1990 wird noch heute in den Radios gespielt. Wieso? Besungen wird da jeweils ein Mythos, von dem die Menschen träumen.

Nicht ohne Grund sind Vampirfilme so beliebt. Vampire altern nicht, sie sterben nicht. Eigenschaften, die für viele wünschenswert sind. Obwohl es die Natur nicht ermöglicht, unendlich lange zu leben oder für immer jung zu bleiben, zögern viele Menschen zumindest das „Erwachsen werden“ hinaus. Dieses schwierige Thema wird auch in vielen Filmen behandelt. Extrembeispiele für Kind-gebliebene Erwachsene sind Alan aus Hangover, der noch mit über 40 Jahren bei seinen Eltern wohnt und sich von ihnen bedienen lässt, Arthur aus dem gleichnamigen Film, der sich nicht mal einen Tee zubereiten kann oder Nico Fischer aus Oh Boy, der, finanziert durch seinen Vater, sinnlos in den Tag hineinlebt. „Ich will meine Jugend nicht verlieren“ war auch eine der Hauptaussagen aus Oliver Assayas Die wilde Zeit.

Als Kind ist einer der größten Wünsche endlich „Erwachsen“ zu sein. Wenn man dann allerdings auf dem Weg dorthin ist, möchte man am liebsten wieder umkehren und sich in den Sandkasten setzen, wo das größte Problem war, heraus zu finden, wer einem das Förmchen geklaut hat. Plötzlich wird man mit so vielen Angelegenheiten konfrontiert, manchmal weiß man gar nicht, wie man mit ihnen umgehen, geschweige denn zurecht kommen soll. Man will nicht mehr behandelt werden, wie ein Kind, wie ein Erwachsener fühlt man sich aber auch noch nicht. Eine heikle Phase, aus der manche nur schwer wieder heraus kommen.

Ich persönlich habe einen Onkel, 46 Jahre, der trotz abgeschlossenem Studium in einem Comicladen arbeitet, eine riesige Film- und Figurensammlung besitzt und nichts richtig auf die Reihe bekommen würde, hätte er nicht eine Frau, die ihm unter die Arme greift. Er ist für mich auch so ein großgewordenes Kind, einer der Spaß der Verantwortung vorzieht. Als Jugendliche habe ich leidenschaftlich gerne Jugendromane gelesen, wo die Protagonistinnen mit Problemen des Erwachsenwerdens kämpfen mussten. Ich kann nachvollziehen, dass der Gedanke, ganz alleine der großen, verwirrenden Welt ausgeliefert zu sein, beängstigend ist. Aber „erwachsen sein“ heißt ja nicht „auf sich alleine gestellt“ zu sein. Es heißt Verantwortung zu übernehmen, für das gerade zu stehen, was man getan hat und für das zu kämpfen, was man will. Dass man das tut, was man für richtig hält und seine eigenen Entscheidungen trifft. Da gehört auch dazu, dass man Fehler macht. Der Lohn? – Die Freiheit. Frei sein kann nach Kant nur der, der mündig ist. Alle obengenannten Filmfiguren streben diese Freiheit an, ihr kindliches Verhalten zeigt jedoch, dass sie noch immer abhängig von anderen sind.

Delia Borchard

Oh Boy

Die Suche in Schwarz/Weiß, nach Kaffee und ein bisschen nach sich selbst

Niko ist ein junger Mann, Ende 20, der nach abgebrochenem Jurastudium auf Vatis Kosten in Berlin in den Tag hinein lebt. In Jan Ole Gersters Debut wird dieser Mann, eigentlich mehr ein Junge, verkörpert von Tom Schilling, 24 Stunden lang begleitet, auf seiner Suche nach Kaffee und auch ein bisschen nach sich selbst. Es klingt nach Berlinklischee, wenn man das liest und tatsächlich läuft der Film über die gesamte Zeit ein bisschen Gefahr, in Plattitüden abzurutschen.

Immerhin stellt sich aber bald heraus, dass es doch nicht nur um noch eine Ode an die Hauptstadt geht; zwar ist sie ständig präsent, diese Stadt, aber ihre Relevanz geht doch nie über die des Schauplatzes hinaus. In gewisser Weise konterkariert das Schwarz/Weiße das anhaltende, wenn auch längst nicht mehr aktuelle, auf schlampige Art authentische Bild der Stadt, macht sie klassisch, die Stadtaufnahmen wirken wie stilisierte Postkarten aus Paris oder New York. Eine Bildlichkeit, in der Niko ein bisschen wirkt wie ein moderner Flaneur.

Weiterhin auffällig ist die Erzählstruktur des Films, die episoden- und auch ein bisschen roadmovieartig anmutet, nur dass der Protagonist der gleiche bleibt und er Berlin nie verlässt. Ein bisschen erinnert das an Woody Allen. Die Abschnitte ergeben sich aus den Personen, die Niko trifft, die mit all ihren Komplexen und Problemen in sein Leben stolpern, denen er sich nie zu entziehen mag; weil er einer dieser Menschen ist, die die Freaks dieser Welt anziehen, weil sie einen Moment zu höflich sind, nicht Nein sagen können. Dann muss er Schnaps trinken, Fleischklößchen essen, emotionale Ausbrüche verkraften und beinahe auch noch das kleine, dicke Mädchen ficken.

Doch es sind gerade diese Menschen, die dem Film jenen Charakter verleihen, über den der Protagonist selbst nicht wirklich zu verfügen scheint. Die Überzeichnung der Nebenfiguren stellt dieses Defizit nur allzu deutlich aus. Niko ist per se kein unangenehmer Typ, er ist höflich und ganz blöd scheint er auch nicht zu sein. Er eckt jedoch durch seine ständige Passivität nie an und das macht ihn auf unbestimmte Art und Weise abstoßend. Nur in wenigen Szenen reagiert er gezwungenermaßen überhaupt auf das, was um ihn herum geschieht, der Wunsch nach Kaffee ist der einzige, den er deutlich zu formulieren vermag, für alles andere fehlen ihm die Worte und erst spät scheint er zu erkennen, wer sein eigentliches Problem ist.

Der Film wird nach und nach, und trotz keinerlei nennenswerter Entwicklung des Protagonisten und einiger Längen, immer absurder und spitzt sich zu, endet dann aber genauso unaufregend, wie er begonnen hat, an einem Berliner Morgen, mit einem eigentlich langweilig normalen Jungen, Kaffee und Kippe.

Jaana Heine

Oh Boy

Oh Boy ist eine der seltenen Komödien, die einen trauriger zurücklassen als man es vorher war. Einerseits liegt das natürlich daran, dass die 83 Minuten viel zu schnell vergehen. Und dann, wenn man sich im plötzlich wieder hellen Kinosaal wiederfindet, dem Abspannsong von Get Well Soon lauschend, stellt sich eine Melancholie ein, die während des Films nur in Untertönen zu spüren war.

Eigentlich sind die Situationen, in die Niko Fischer im Laufe des Films stolpert, nämlich unheimlich traurig. Da ist die Begegnung mit seinem etwas zu mitteilungsbedürftigen Nachbarn, dessen Frau an Brustkrebs leidet, da ist Julika, die früher dick war und sich mit fünfundzwanzig erfolgreich selbst therapiert hat, da ist der gescheiterte Schauspieler Matze und die Oma eines jugendlichen Drogendealers. Was dem Film trotz allem eine beflügelnde Komik verleiht, ist Nikos allzu verständliche Haltung angesichts dieser menschlichen Tragödien – wie er sich zunächst zu entziehen versucht, am Ende aber doch immer mehr oder weniger resignierend in die Rolle des Trösters rutscht.

Tom Schilling verkörpert mit Niko den typischen Mittzwanziger, der weniger agiert als reagiert, der die Absurditäten im Leben seiner Mitmenschen nur mit Sicherheitsabstand wahrnimmt und sich keine größeren Ziele gesetzt hat als eine schlichte Tasse Kaffee. Mit entwaffnender Ehrlichkeit gelingt es Regisseur und Drehbuchautor Jan-Ole Gerster, so das Portrait einer Generation zu zeichnen, die im Film in dieser Form bisher noch kaum eine Bühne geboten bekommen hat.

Gerster erzählt keine Geschichte von großen Problemen, im Gegenteil. Sein Protagonist ist in jeder Hinsicht privilegiert, das Leben wird von Vati finanziert, das halbherzige Jurastudium ist Alibi genug um in den Tag hineinzuleben und sich erst mal keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Was aber, wenn Vati erfährt, dass Sohnemann die monatlichen Geldspritzen in vage „Selbstfindung“ investiert hat anstatt ein ordentlicher Geschäftsmann zu werden? Aus seiner komfortablen Bahn geworfen tingelt Niko durch die Stadt, von einer Zufallsbegegnung zur nächsten, und der Zuschauer durchlebt mit ihm so etwas wie ein Roadmovie in seiner allerkleinsten Dimension.

Die stimmungsvollen Schwarzweißbilder und die unaufdringliche Jazzmusik, mit deren Hilfe Gerster seine Geschichte erzählt, nehmen dem Film einiges an dokumentarischer Härte und verleihen ihm eine Leichtigkeit, die bisweilen an Die fabelhafte Welt der Amélie erinnert. Nur dass Nikos Berlin, anders als Amélies Paris, kein magischer Ort ist, sondern eben ein trister, schwarzweißer. Und dennoch kommt Berlin als Großstadt, als Hort der Suchenden und Verlorenen, in Oh Boy erstaunlich gut weg. Es sind die kleinen Geschichten und vor allem die Geschichten im Leben der anderen, die in Oh Boy aus Nikos Blickwinkel erzählt werden. Und diesem Blickwinkel mangelt es nicht an Lakonie.

Mit einem Feingefühl für alltägliche Absurditäten, das teils gar an Loriot erinnert, schafft Gerster einen Reigen liebenswerter Karikaturen, die durch ihre Überzeichnung nichts an Glaubwürdigkeit einbüßen. Und so bleibt Oh Boy am Ende trotz aller Tragik und Melancholie im Leben der Protagonisten ein aufrichtig komischer Film.

Laura Tamoj

Oh Boy

Wenn ich nichts zu erzählen habe, dann mache ich so einen Film. Einen Film wie Oh Boy. Das ist, was ich eigentlich unter diesen Text schreiben sollte. Das Fazit und der Paukenschlag in 16 einfachen Worten. Aber ich stelle es an den Anfang. Weil ich gar nicht erst einen falschen Eindruck aufkommen lassen möchte.

Jan Ole Gerster versucht sich an einer Tragikomöde über einen notorisch das Leben vor sich aufschiebenden jungen Mann, der nicht weiß, wohin, oder mit wem, oder was die ganze Scheiße eigentlich soll. Natürlich: in Berlin. Und natürlich: schwarz-weiß. Soll ja keiner auf die Idee kommen, wir machten hier Ware für die Stange. Erzählt wird ein Tag aus dem Leben von Niko Fischer. Niko Fischer hat seinen Führerschein verloren, hat kein Geld mehr, seine Beziehung hat er abgewürgt, und auch sonst hat er eigentlich nichts vor. Auch wenn er behauptet, ständig irgendwelche Termine zu haben. Festnageln lassen, nicht mit Niko! Er trifft auf seinen natürlich golfspielenden Anwaltsvater, eine ehemalige und ehemals übergewichtige Schulkameradin, die jetzt Theater macht, oder was sich mittlerweile so Theater nennt. Dazwischen: ein verzweifelter Nachbar, ein Schauspieler, ein Bargenosse, noch ein paar andere. Gerster wird es nicht leid, die Parade an Beispielmenschen, die für ihn dazu gehören, wenn man Berlin irgendwie abbilden will, in möglichst schmerzlosen Kurzeinsätzen vor Nikos Nase vorbeispazieren zu lassen.

Oder, wie Niko es an einer Stelle so schön sagt, und jetzt ganz analog dazu: Vielleicht spazieren ja nicht die an ihm vorbei, sondern er an ihnen.

Gerster hatte bestimmt einen Plan. Eine Idee. Ich gehe davon aus, er hatte eine, denn immerhin gibt es diesen Film. Aber er hätte es sich nochmal überlegen sollen. Dass er gerne in einem ganz anderen Jahrhzehnt Filme machen würde, das verstehen wir ja. Irgendwo zwischen Nouvelle Vague und Woody Allen wäre gut, oder? Schon dieser lakonische Vorspann mit der zarten Times New Roman Schrift, schwarz auf weißem Hintergrund (natürlich), war ein Griff in die billigste Zitateschublade, die gerade so rumlag. Allen, klar, wir haben es kapiert.

Und dieser Niko Fischer. Ich verstehe schon. So sieht man sich als Künstler gerne. Denn das ist alles, was es ist: ein gewünschtes Selbstbild. Es ist der Neo mit Haaren im weißen Raum. Obwohl ihm alle Haare fehlen. Obwohl Gerster vielleicht das fehlt, was dieser Niko hat. Nicht, dass Tom Schillig seine Rolle irgendwie vermurksen würde. Nein, er macht alles richtig. Es ist nicht sein Fehler, dass man ihm etwas dahingeschrieben hat, das derart manisch die zen-artige Mitte zwischen Belmondo und, nun ja, Woody Allen sucht, dass es einfach nur ins Leere läuft.

Das Absichern, das Gerster dann betreibt, hilft nicht. Die aus Prinzip sich an allem störenden Theaterclowns, die darüber schimpfen, dass sich Niko und sein Freund Matze während der Vorstellung über eben jene lustig gemacht haben, die ändern nichts daran, dass es diese Leute sind, die auch diesen Film verteidigen würden. Denn das ist die Zielgruppe. Es hilft nicht, sich zu verstecken. Einen Missstand aufzuzeigen heißt nicht, ihn aus der Welt zu schaffen.

Den Vater nach rund 40 Minuten die magischen Worte sagen zu lassen: „Geh duschen, schneid dir die Haare und such dir einen Job!“, das ändert nichts daran, dass dieser Niko Fischer genau das tun sollte. Das Problem ist: Dem Zuschauer wird die Geschichte eines unglaublich unsympathischen Menschen erzählt und gleichzeitig wird verlangt, mit ihm zu fühlen. Seine Desorientierung zu teilen, in sich selbst wiederzufinden. So funktioniert eine Geschichte nicht und deswegen gibt es auch keine.

Die andere Seite der Medaille, das große Tragische, ist, dass handwerklich diesem Film nichts vorzuwerfen ist. Die Kamera weiß, wo sie zu sein hat. In einer Nahaufnahme, wenn es gilt, nah dran zu sein. Die Musik melancholisch, wenn der Zuschauer besser auch mal ganz melancholisch sein soll. Es wirkt und funktioniert. Aber es kann nicht täuschen

Nicht darüber hinweg täuschen, dass Jan Ole Gerster nichts zu erzählen hat und deswegen lieber über sich selbst schwafelt, filmisch. Nicht darüber hinweg täuschen, dass das hier so deutsch ist, dass man es kaum wahr haben will, mit Sätzen wie „Setz dich doch noch mal“ und Dialogen, die verspielt sein wollen und hip und direkt aus dem Leben und die sie in deutschen Drehbuchschulen wohl rauf und runter beten wie eine Predigt vor dem Herrn. Mit Schauspielern in den kleinen Rollen, die anscheinend gerade noch so ihre Sätze behalten konnten, wenn auch nicht den ganzen Rest. Nicht darüber hinweg täuschen, dass Oh Boy gerne so viel wäre und am Ende nichts ist.

Denn was soll passieren? Niko Fischer lernt nicht dazu. Egal, welches Kuriositätenkabinett er gerade durchläuft. Er ist ein verwöhnter Bengel, ein Flanierer der Großstadt, von Beruf aus Denker, Nachdenker. Eine moderne Traumvorstellung, die poetischste Verklärung, die Nichtsnutzen widerfahren kann. Aber klar, so möchte jeder Künstler sein. Gerster eben auch.

Sonst? Vergangenheitsbewältigung? Die Narben des Krieges am gebeutelten Berliner Körper? Vielleicht geht es darum. In den Szene am Set, am Ende an der Bar, irgendwo dazwischen. Aber wer will mir einen deutschen Film der letzten Jahre zeigen, der nicht irgendwie versucht, dieses Thema mit reinzuhieven, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Ahnung heraus, dass man sonst nicht ernstgenommen wird? Dass Berlin einem sonst den Rücken kehrt? Wenn es Gerster darum geht, dann soll er nochmal genauer so etwas wie Stanley Kubricks Shining studieren. Aber womöglich ist ihm das schlicht ein Jahrzehnt zu spät.

Es hilft nichts.

Und wenn ich nichts zu erzählen habe, dann mache ich so einen Film. Einen Film wie Oh Boy. Oder, noch besser: ich lasse es einfach.

Martin Kistner

Die wilde Zeit

„Ich leb’ in meiner Fantasiewelt, wenn die Realität anklopft, mach’ ich nicht auf“, erklärt der 16-jährige Gilles (gespielt von Clément Métayer). Der Teenager lebt in einer Kleinstadt nahe Paris, steht kurz vor dem Schulabschluss und engagiert sich politisch in linken Gruppierungen. Es ist 1971 und Gilles und seine Freunde versuchen, die Versprechen der gescheiterten 68er-Revolution einzufordern, sich von ihren Eltern zu lösen und sich selbst zu finden. Flugblätter verteilend und Molotow-Cocktails werfend, leisten sie ihren Beitrag zum Aufstand gegen die bürgerliche Gesellschaft und fahren dann mit einem VW-Bus nach Italien, um dort die Freiheit zu erleben.

Doch Die wilde Zeit ist keineswegs ein reines Polit-Drama, wie man zu Beginn des Films vermuten könnte. Zwar beginnt der Film des französischen Regisseurs und Drehbuchautors Olivier Assayas, – der bereits in Carlos – Der Schakal mit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts abrechnete, mit der Pariser Studentendemonstration vom 9. Februar 1971, bei der Studenten von Sondereinheiten der Polizei gewaltsam zusammengeschlagen werden. Auch formen die politischen Entwicklungen die Ideale der Jugendlichen, sind der Grund dafür, dass sie sich gegen das System zu wehren versuchen und Politik wird fortwährend thematisiert. Dennoch geht es im Film ebenso um den Selbstfindungsprozess, den ein jeder Jugendlicher durchleben muss. Drogen, freie Liebe, das Leben in einer Kommune, Esoterik und Gitarrenmusik zeichnen ein Porträt der damaligen Jugendgeneration und begleiten das „Sich-Ausprobieren“ Gilles’. Seine Unschlüssigkeit wird vor allem durch seine wechselnden Zukunftspläne verdeutlicht. Eigentlich möchte Gilles an der Kunstakademie studieren und Maler werden. Unter anderem hat ihn seine Ex-Freundin Laure (Careole Combes) dazu inspiriert. Sie will sich aber – ganz im Sinne der freien Liebe – nicht vollends auf ihn einlassen. Die Aktivistin Christine (Lola Créton), mit der er kurz darauf zusammenkommt, lenkt sein Interesse in Richtung Film, da Gilles Zukunftspläne in Richtung Malerei bei den Aktivisten verpönt sind. Politische Diskussionen, Rauschzustände, die ungewisse Zukunft und wachsende Zweifel an den linken Maximen führen Gilles auf seinen eigenen Weg, der ihn mehr und mehr von seinen Freunden wegführt.

Bunt, anschaulich und mit erfrischender Leichtigkeit erzählt Assayas den Selbstfindungsprozess von Gilles. „Du machst ja sowieso, was du willst, Gilles“, sagt Christine in einer Szene zu Gilles. Dies stimmt so nicht ganz, da er sich von der Kunst abwendet und Filmassistent in London wird. Damit wirft er zwar seine Maßstäbe über den Haufen, es stellt sich jedoch später als seine Bestimmung heraus. Interessant ist dies vor allem vor dem Hintergrund, dass Die wilde Zeit autobiographisch begründet und geprägt ist. Assayas war zu der Zeit, in der der Film spielt, selbst im Alter von Gilles und hat die Unbestimmtheit und die Aufbruchsstimmung der frühen Siebziger, die politischen Wirren, den stetigen Wandel und das Aufgeben einer Utopie und der eigenen Ideale selbst durchlebt. Er erzählt Gilles Geschichte, die prototypisch für die vieler damaliger Teenager steht, mit typisch französischer Melancholie. Wohl auch deshalb, weil Assayas Die wilde Zeit selbst erlebt hat, wirkt der Film in keiner Szene belehrend. Vielmehr wird das Lebensgefühl und die Atmosphäre der damaligen Zeit vermittelt, dies nicht zuletzt durch die Musik von Psychedelic-Rocker Syd Barrett und anderer zeitgemäßer, oft lauschiger Gitarrenmusik, die den Film unterlegt.

Die Handlung enthält keine krassen Brüche, sie wird vielmehr fließend erzählt und gleicht mehr einer stetigen Aufnahme von Momenten, die sich zu einer Geschichte formen. Glücklicherweise wählte Assayas junge Laien als Besetzung für seinen Film – die heutige Jugend verkörpert die damalige Jugend. Das ist eindeutig die bessere Wahl als bekannte, professionelle Schauspieler einzusetzen, die die einstige Lebensweise aufgrund ihrer jahrelangen Routine wohl eher hölzern und nicht so authentisch wie die Laiendarsteller, die möglicherweise selbst gerade noch die Selbstfindungsphase durchleben, ausgedrückt hätten.

Der Film Die wilde Zeit ist nicht für Zuschauer geeignet, die sich von einem seichten Film im Kino berieseln lassen und lachen wollen. Man muss sich auf den Film einlassen, da er politisch orientiert und auch melancholisch ist. Für jemanden, der Anfang der Siebziger selbst Teenager war, ist dieses Drama auf jeden Fall empfehlenswert, da es aus der Perspektive der Jugendlichen gezeigt und ohne politische und didaktische Belehrungen verwirklicht wurde, wie es bei vielen anderen Filmen, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, der Fall ist. Aber auch für heutige Jugendliche, die sich auf dem Weg zum Erwachsenwerden befinden, ist der Film sehenswert, da sie sich mit den Personen und ihren Sorgen identifizieren können. Und manchmal gehört eben dazu, aus seiner Fantasiewelt aufzuwachen und der Realität die Tür zu öffnen.

Raissa Khattab

Die wilde Zeit

Eigentlich heißt es ja: Wer zu spät kommt, verpasst das Beste. Gilles, ein französischer Schüler, kommt zu spät zur Revolution von ’68. Alle, die mit ihm dennoch versuchen, den Geist dieser Zeit aufrecht, die Glut irgendwie am Glühen zu halten, kommen ebenfalls zur spät. Und sie verpassen das Beste. Aber sie verpassen nicht alles.

Die wilde Zeit eröffnet im Jahr 1971 in Paris. Die Studentenproteste und der Generalstreik, der Pariser Mai, das alles liegt drei Jahre zurück. Die Revolution ist erstmal vorüber. Sie ist eingezogen in das alltäglichere Verständnis. Aber was passiert mit der Generation, die gerade als sich das Land im Umbruch befand, groß wurde? Die zu einer Phase ihres Erwachsenwerdens, in dem sie nach Orientierung sucht und Bedeutung aufsaugt wie ein Schwamm, die Straßenkämpfe sah und die Leidenschaft?

Gilles und seine Freunde gehören zu dieser Generation. Sie kamen zu spät, um selbst daran teilzunehmen. Deshalb unternehmen sie nun alles, um den Kampf weiterzuführen. Sie drucken Plakate und Flugblätter, sprayen Parolen an Schulgebäude und zetteln Straßenschlachten an. Es ist eine Nachhut, die nicht so genau weiß, was sie tun soll. Bringt das alles noch etwas? Werden wir dem Vermächtnis des Pariser Mai gerecht? Und so suchen sie nach Bedeutung, in der Liebe, im Aufbegehren, in der Kunst, der Malerei, im Film.

Olivier Assayas, der selbst zu dieser Zeit aufwuchs, das Gefühl kennt und in Gilles, nicht ungewöhnlich, so etwas wie seinen Stellvertreter zeichbet, zeigt uns die romantisierten Bilder eines Künstlerlebens abseits des Bürgerlichen. Ein junger Mann, der umherreist, seinen Zeichenblock im Anschlag, in seiner rudimentären Wohnung nebst aufregenden, jungen französischen Frauen. Aber er geht nie zu weit. Er biedert sich nicht an, so wie das manch anderer tun würde. Es gibt ein bestimmtes Bild, das wir vom „Französischen Film“ haben – wir hier vielleicht sogar noch weniger, bedingt durch die Nähe zum Nachbar, aber besonders außerhalb Europas existiert eine bestimmte klischeeisierte Vorstellung. Assayas zeigt, dass dieses Klischee keine Notwendigkeit ist. Was er zeigt, in ruhigen, aber gezielten Kameraeinstellungen und mit einem so dezenten wie bewussten Einsatz eines wohlüberlegten Soundtracks, ist die Geschichte eines jungen Mannes, der auf der Suche ist. Nach den Autoren, die ihm erklären können, wie er sich fühlt. Nach den Menschen, die im die Richtung weisen können, wohin ihr ausgestreckter Finger auch immer zeigen mag.

Assayas erzählt eine Generation, die sucht. Und er tut das mit Gefühl und mit einer Idee vor Augen, die er nie verliert, die den Film von Anfang bis Ende trägt. Er verlangt kein Verständnis oder keine große interpretatorische Leistung, um zu sehen, worum es ihm geht. Das ist ein Spagat, der nicht jedem gelingt, der sich ein solches Thema zur Brust nimmt. Oft verhaspeln sich Regisseure und Autoren in Details und Verschlüsselungen, hinter denen sie all das verstecken, was sie mit ihrem Werk eigentlich zum Geschenk machen wollten. Assayas ist direkt. Er erzählt, er versteckt nicht.

Nichts bleibt ohne Makel natürlich. Die wilde Zeit nimmt sich viel Zeit für die Figuren und besonders im letzten Akt macht sich klammheimlich eine gewisse Müdigkeit bemerkbar, die bei einer kürzeren Laufzeit hätte vermieden werden können. Die schauspielerischen Leistungen finden lediglich Höhepunkt im fantastischen Clément Métayer und in Lola Créton. Und man wird hier und da das Gefühl nicht los, dass vielleicht nicht nur Gilles zu spät kommt, dass man als zurückblickender Zuschauer vielleicht lieber den Pariser Mai miterlebt hätte. Doch dieses Gefühl gilt es zu ersticken. Denn das ist nicht Assayas Geschichte, nicht in diesem Film.

Es ist die Geschichte einer Generation, die zu spät kam und nichts mehr vorfand und die suchen musste. Und, wenn man sich anschaut, welchen Eindruck Assaya mit seinem Film hinterlässt, vielleicht immer noch sucht.

Martin Kistner

Die wilde Zeit

Ein Anarcho-A wird in eine Schulbank gekratzt und Haarmatten beugen sich über Bücher, während der Lehrer Blaise Pascal doziert – richtig, wir sind im französischen Erziehungssystem gelandet, genauer gesagt in einer französischen Oberstufe des Jahres 1971. Das selbstgemachte Magazin einiger Schüler, „Tout“ („Alles“), und deren Widerstand gegen das System funktionieren per Handkurbel-Druck und Molotow-Cocktails. Die Nachwehen der Studentenunruhen von 1968 lassen sich erahnen, was der Film anschließend mit ihnen anstellt, wird dann leider nicht mehr so klar.

Einerseits ergeht er sich in offensiven Klischees, die der damaligen Zeit von heute aus zugeschrieben werden (Regiesseur Assayas spricht davon, der Filme basiere auf „Erinnerungen“ und sei näher an „kollektiv erlebter Geschichte“ als an einer Biografie): Die Zurschaustellung kuktureller Güter von damals (Schallplatten, Bücher, Zeitungen, nicht zu vergessen die Kleidung), wird teilweise exzessiv betrieben, der Plot handelt vom jungen Gilles, der einige nackte Hippie-Brüste zu sehen bekommt und seine ersten sexuellen Erfahrungen macht, und von seinen Freunden, die alle unterschiedliche Lebenswege einschlagen, um ihren revolutionären Geist auszuleben. Und zwischendurch geht es immer wieder um Kunst, um das richtige Leben im falschen.

Wenn Assayas allerdings andere Diskurse thematisiert, wie etwa Diskussionen über den „Arbeiterkampf“ oder verschiedenste Splittergruppen der kommunistisch-intellektuellen Linken im Land, dann sind diese Ideen, im Gegensatz zu den überbedienten Klischees, zu speziell und zeitgebunden präsentiert, sodass man als heutiger Zuseher weder Dringlichkeit noch Dramatik der verhandelten Dinge nachvollziehen kann. Ob trotzkistisches Gedankengut oder Fluxus-Intervention, ohne Kontext-Hilfe bzw. Erklärbär-Geste fruchten diese Ideen heutzutage leider nicht einfach so.

Zwischendurch stellen sich glücklicherweise aber Szenen ein, die über diese beiden Extreme hinausweisen und zeigen, was dieser Film, konsequenter und entschiedener inszeniert, hätte leisten können – wenn etwa eines Nachts die Schule von der Clique um Gilles selbst überfallen wird, Parolen gesprüht und Plakate geklebt werden, die sogar am Ende in Slow-Motion durch die Luft wirbeln, dann spürt man eine Art Nachwehe jenes Revolutionsgeists, der diese Jugendlichen umgetrieben und motiviert haben muss. Oder wenn einige Sequenzen später die erste Liebe von Gilles als Drogen-Muse aus New York zurückkehrt und einen Abend lang auf einem herrschaftlichen Sitz auf dem Land ein Fest veranstaltet, nur mit Kerzen, Gitarren, Rauch und Alkohol; Und wenn ihr die Kamera dann langsam durch die mit Gästen gespickten Erdgeschossräume bis in das Obergeschoss folgt, immer auf Distanz, wo sie schließlich Feuer-Phantasien halluziniert – in diesen Momenten funktioniert die Verklärung des Vergangenen durch den beobachtenden Kamera-Blick. Leider verlässt sich der Regiesseur viel zu selten darauf.

Dazu hätten eine kurze Einblendung, ein paar Zeilen mit historischem Hintergrundwissen, genügt, um dem durchschnittsdeutschen Zuseher mehr Kontextwissen anzubieten als „1971, unweit von Paris“. Um einordnen zu können, was „davor“ passiert ist (Studentenunruhen), was passieren soll (die endgültige Revolution) und was passieren wird (keine endgültige Revolution). Um das gesamte Spiel von Regisseur Assayas mit revolutionärer Stimmung, jugendlichen Aufbruchsphantasien und Träumen von einer besseren Welt richtig verstehen zu können. Weil das auf keine Art und Weise geschieht, bleibt der Film leider etwas ziellos und blaupausenmäßig – man kann nur (wieder-)erkennen, was einem der Film selbst anbietet, und so selbstreferentiell ist er ja bei weitem nicht (siehe die massiven Kulturgut-Einblendungen vor allem im ersten Viertel, die eher unangenehm auffallen; Mit heutigen Sehgewohnheiten denkt man bei den langen Schwenks über Platten, Zeitungen und sonstigen Relikte leider eher an „Product Placement“). Schade, dass Assayas seinen Après Mai (der deutsche Verleihtitel Die wilde Zeit ist einfach so hanebüchen irreführend, dass hier bewusst die französische Originalbezeichnung angebracht wird) durch die fehlerhafte Informationspolitik, die er selbst betreibt, unter Wert verkauft.

Kathrin Maurer

Hangover 3 – Katerstimmung ohne Party

Im dritten und somit letzen Teil von The Hangover hat sich Regisseur Todd Phillips wohl vorgenommen, seine Zuschauer mit einem etwas ruhigeren, tiefgründigeren Film zu überraschen, der die Gags der ersten beiden Party Blockbuster zwar aufwärmt, aber dennoch das Publikum auf eine ganz andere Weise mitreißen soll.

Die drei mittlerweile liebgewonnen Chaoten Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Dough (Justin Bartha) erweisen dem zum Publikumsliebling aufgestiegenen Alan (Zach Galifianikis) einen Freundschaftsdienst und begleiten ihn zu einer Therapie, bei der er sich endlich seinen psychischen Problemen stellen soll, sodass auch er zum selbstständigen Erwachsenen werden kann. Doch schon nach den ersten Minuten, wer hätte das erwartet, kommt alles anders. Die Vier werden auf der Autobahn überfallen, Doug wird als Geisel festgenommen und die restlichen Drei sollen nun Chow und das von ihm gestohlene Gold aufspüren und ausliefern, ansonsten wird Doug sterben. Wer auf wilde Partyeskapaden und Saufgelage gehofft hat, wartet vergeblich. Dieser Teil dreht sich ausschließlich um Vergangenheitsbewältigung und einen Überfall mit seinen Konsequenzen. Er erinnert mit seinen teilweise dümmlichen Verbrechern eher an eine erwachsene Version von Kevin Allein zu Haus, als an eine Fortsetzung des Partytrips.

Der einzige „Gag“, der hängen bleibt ist wohl die Eröffnungssequenz, in der Alan seine neu erworbene Giraffe an eine Autobahnbrücke fährt und ihr damit den Kopf abreist. Ob man das dann lustig findet, ist Geschmackssache. Der Film setzt neben schwarzem und plattem Humor viel auf Gefühl und noch mehr auf Zach Galifianikis. Wo man im ersten Teil noch über Alans grotesken Verhalten gelacht hat, entwickelt man jetzt Mitleid. Auch die Szene, in der er wahre Vaterschaftsgefühle für den mittlerweile kleinen Jungen, der im ersten Teil als Baby sein Begleiter war, treibt dem einen oder anderen Zuschauer wohl eher Tränen in die Augen als ein Schmunzeln auf die Lippen.

Am Ende führt es die Männer wieder nach Las Vegas. Die Ära soll da ein Ende finden, wo sie begonnen hat. Die Stadt, die die Vier einst für chaotische Partys in Beschlag nahmen, bereitet ihnen nun Angst. Schnell wird Chow gefasst und dem Boss ausgeliefert. Auf ein Happy End muss trotzdem nicht verzichtet werden. Chow überlebt, erschießt die Bösen und Alan findet auch ohne Therapie die große Liebe und nabelt sich endlich von der Gruppe und auch von Chow ab. Die Männer schwören sich ewige Freundschaft und damit ist der Hangover dann endlich zu Ende erzählt.

Fans des ersten Teils hatten wohl große Erwartungen an das große Finale, die dieser Teil allerdings nicht erfüllen kann. Und auch Hangover-Neulinge werden Hangover 3 kaum als Meisterwerk bezeichnen. Hauptsächlich die Anspielungen auf die ersten beiden Parts rufen die vereinzelten Lacher hervor und die plötzlich großen Gefühle kauft man dem Film auch nicht so richtig ab. Todd Philipps wollte seinen, dieses Mal nüchternen, Helden wohl einen würdigen Abschied bereiten, der dann insgesamt ganz unterhaltsam ausfällt, jedoch weit von dem versprochenen „epischen Abschlussakt“ entfernt ist.

Isabelle Diekmann

Hangover 3

Begeisterte Anhänger der bisherigen zwei Teile werden bereits in der Eröffnungssequenz irritiert dasitzen und sich fragen, in welchem Thriller sie gestrandet sind.

Anders als in Hangover 2, der ein exotisches Remake des ersten Teils darstellte, wagt sich der Regisseur im letzten Kapitel der Trilogie auf glattes Parkett und dafür musste Hangover 3 viele schlechte Kritiken einstecken. Allerdings bergen Mut und Risikobereitschaft des Regisseurs auch Vorteile, die einige Zuschauer verblüffen dürften. Todd Phillips’ perfekte Inszenierung verwandelt Hangover 3 in einen Mashup, das Ping Pong mit Thriller- und Comedy- Attitüden spielt.

Nach den Ereignissen in Hangover 2 hat es das Wolfsrudel geschafft, sich ein wenig zur Ruhe zu setzen. Unterbrochen wird die Idylle allerdings durch den spektakulären Gefängnisausbruch ihres unberechenbaren Kumpels Leslie Chow (Ken Jeong). Nachdem Alan seinem neuen Haustier, einer Giraffe, den Kopf abgefahren hat, initiiert seine Familie für ihn eine Intervention. Auf dem Plan stehen alle alt bekannten Gesichter: Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), der sich sein ungewolltes Gesichtstattoo aus Hangover 2 entfernen ließ und sein Kumpel Doug (Justin Bartha). Alan nimmt seine Medikamente nicht mehr, er ist außer Kontrolle und blendet einfach alles aus seinem Leben aus. Frei nach dem Motto „I don’t care anymore – this is my life“ bekommt er noch nicht einmal den Herzinfarkt seines Vaters mit. Eine Gruppentherapie in Arizona soll ihm aus dem Schlamassel heraushelfen. Nach kurzem Zögern beschließt das Wolfsrudel seinem Kumpel bei der Therapie zu helfen und so beginnt ein Roadtrip nach Arizona mit zahlreichen Lachern und Schockern wie wir sie aus Filmen wie Roadtrip kennen.

Aber auch an dieser Stelle sorgt Todd Phillips für unvorhersehbare Überraschungen. So kommt es, dass bewaffnete Gangster mit Schweinchen-Dick-Masken und John Goodman als Anführer ihren Van rammen und Doug kurzerhand kidnappen. Drogenboss Marshall hat noch eine Rechnung mit Mr. Chow offen, da dieser ihm 21 Millionen US-Dollar gestohlen hat. Da Alan weiterhin Kontakt zu ihm hält, bietet er ein gutes Angriffsziel. Sie bekommen ein Ultimatum von drei Tagen gestellt, um Leslie Chow an den Drogenboss auszuliefern. Gelingt ihnen das nicht, so wird Doug sterben.

Eine Szene jagt die nächste. Was vor einigen Minuten noch wichtig schien, wird abgelöst von einer neuen spannenden Szene. Der Zuschauer sitzt gefesselt in seinem Sitz, was ihn aufschrecken lässt, sind die immer wiederkehrenden Lacher, die aus dem Saal ertönen und auch nach dem Kinobesuch für Stimmung sorgen. Eine Wolfsjagd auf den entflohenen Mr. Chow beginnt, der durch seine Unberechenbarkeit für spannende Momente sorgt. Ein Ausflug nach Tijuana (Mexiko) bringt das Rudel ins Gefängnis. Aber auch Fans der ersten beiden Teile werden entlohnt, wenn es wieder heißt „back to the roots“: zurück ins verhasste Las Vegas. Hier begegnen die drei einer alten Bekannten, der Ex-Hostess Jade (Heather Graham), die ihnen bei ihrer Suche nach Chow weiterhelfen kann.

Es scheint, dass fast alle Figuren sich seit dem letzten Teil weiterentwickelt haben. Das Wolfsrudel ist fast komplett unter der Haube. Es versucht die Geschehnisse der Vergangenheit los zu werden. Jade hat ihrer Berufung abgeschworen und ist glückliche Mutter zweier Kinder. Selbst bei Alan lassen sich emotionale Momente verzeichnen, die darauf hinweisen, dass auch er erwachsen wird, auch wenn sein Verhalten in so vielen Momenten einige Zweifel aufkommen lässt. So begegnet er Cassie (Melissa McCarthy), die zu einer Seelenverwandten wird, quasi zu einer weiblichen Ausgabe von Alan, die sich durch nichts Verrücktes, was er anstellt, abbringen lässt um sich auf ihn einlässt. Damit erhält Phillips’ Thriller-Komödie ihr heiß ersehntes und vor allem schräges Liebespaar. Zu kurz und vor allem zu keinem gelungenen Abschluss kommen die Figuren von Doug, Phil und Stu. Während Doug durch seine Entführung weitestgehend abwesend ist und die Handlung und seine Figur somit gezwungenermaßen nicht voranbringen kann, gelingt es auch Phil und Stu nicht, eine Entwicklung durch zu machen. So stehen sie am selben Punkt wie zu Beginn des dritten Teils.

Fazit: Wer es nicht nur auf eine weitere typische Komödie aus dem Hause Hollywood abgesehen hat, flexibel ist und Thriller mit einem komödiantischen Unterton schätzt, wie etwa Bad Boys mit Will Smith und Martin Lawrence, der wird diesen Film durchaus schätzen und für eine Abwechslung dankbar sein.

Sabine Janiga

Hangover 3

Die Handlung von Hangover 1&2 war leicht überschaubar: Junggesellenabschied in Las Vegas bzw. Thailand, die extreme Formen annahmen. Drei Freunde wachen morgens verkatert auf und müssen ihren verschwundenen Freund (der heiraten wird) rechtzeitig zu seiner Braut zurück bringen.

Hangover 3 verläuft nicht nach diesem Muster. Es beginnt nicht mit einer geplanten Hochzeit, es beginnt mit der gemeinsamen Sorge um Kumpel Alan, einen geistig eingeschränkten Mitvierziger, der immer noch bei seinen Eltern wohnt. Die Freunde (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Doug (Justin Bartha) sind sich sicher: Ihr Kumpel Alan (Zach Galifianakis) verhält sich verstörend. Nachdem Alan versehentlich eine Giraffe enthauptet hat, stirbt sein Vater an einem Herzinfarkt. Die Eskapaden seines Sohnes waren einfach zu viel für ihn. Doch auf dem sinnvollen Weg in ein Zentrum für Psychotherapie werden die vier Freunde von einer Horde Männer mit Schweinchenmasken gekidnappt. Das Problem des Films etabliert sich: Durch verschiedene Verstrickungen in den ersten beiden Filmen hat sich ergeben, dass nun ein Gangster namens Marshall (John Goodman) von den vier verlangt, Leslie Chow (Ken Jeong) zu finden und ihm auszuliefern. Doug wird als Geisel festgehalten um Druck auszuüben. Natürlich geht am Ende alles gut, allerdings stirbt nicht etwa Leslie Chow, sondern sein Gegenspieler Marshall. Außerdem lernt Alan in Las Vegas dann auch endlich seine Frau fürs Leben kennen, die er am Ende heiraten kann. Also nur ein „Teilweise-Bruch“ mit der Ursprungsstory.

Man muss den Humor der Hangover-Filme mögen, um sie auf angemessene Art rezipieren zu können. Jeder Witz wird mehrfach gesteigert, um ihn zu verdeutlichen. Zudem wird die Devise von Chow: „Ein paar Jungs, ein paar Mädchen, ein bisschen Koks“ toleriert und während des gesamten Films so häufig wiederholt, dass man sich fragt, ob es sich auch um einen Witz handelt. Der einzige Bereich des Films der gefahrenfrei als „ernst“ interpretiert werden kann, ist ein spezielles Modell von Männerfreundschaft. Das vom Film suggerierte Männlichkeitsbild ist höchst fragwürdig. Phil ist der optimale Mann. Stärke, Intelligenz, und genau die richtige Mischung aus Wagemut und Zurückhaltung prägen sein Verhalten. Stu dagegen ist eher ein verhaltener Spießer, und Alan der absolute Freak. Die drei verbindet eine enge Freundschaft, die aber keine Zärtlichkeiten untereinander duldet. Jede als „homo“ interpretierbare Handlung wird sofort abgewiesen.

Ein Mann muss stark sein. Zudem scheint es extrem wichtig, dass alle vier eine extrem unwichtige Frau an der Seite haben. (Fast) alle sind verheiratet, dennoch geht die Männerfreundschaft über alles. Die Frauen sind die, die zu Hause warten, vielleicht ein wenig sauer werden, wenn ihr Liebster sich verspätet, es ihm aber natürlich gerne wieder verzeihen.

Mir ist bewusst, dass ich mich mit meinen Gedanken nicht in der Zielgruppe dieses Films bewege. Es steht zu viel im Weg, um Phil wirklich heiß zu finden, um Alan, den Freak mit Fable für Pornos als amüsant zu erkennen, zu viel, um Stu zwar spießig, aber dennoch irgendwie „cool“ zu finden, und darüber zu lachen, dass ein kleiner bisexueller Chinese mit Prostituierten schläft und kokst. Und ich finde das nicht schade.

Mattea Eschenmann

Spring Breakers – eine Collage

1 – Beschreibungen

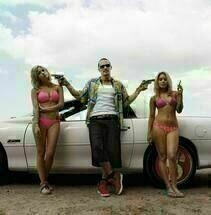

„Los, ihr miesen Pisser, runter auf den Boden, sofort!“ schreit Brit (Ashley Benson) eine Person auf der Straße an. Die junge Studentin scheint keine Skrupel zu haben, Menschen zu beleidigen und ihnen gegenüber gewalttätig zu werden. Dabei hatte alles so harmlos begonnen: Die vier besten Freundinnen Faith (Selena Gomez), Candy (Vanessa Hudgens), Cotty (Rachel Korine) und Brit fahren nach Florida zum Spring Break, um dem öden Universitätsalltag zu entfliehen. Da sie jedoch kein Geld haben, rauben sie zunächst ein Diner aus, um zu ihrem Zielort zu gelangen, feiern dort exzessiv und werden dann auf einer Party wegen Drogenbesitzes festgenommen. Ihr ganzes Geld für Alkohol, Drogen und Partys ausgegeben, können sie die Kaution nicht bezahlen, jedoch wird diese von dem Kriminellen Alien (James Franco) gestellt. Was als Ferienspaß beginnt, entwickelt sich bald zu einem Fiebertraum, dessen Sog sich weder Darstellerinnen noch Zuschauer entziehen können. Das Sonnenparadies Florida wird dabei zur gefährlichen Schattenwelt, in der Drogen, Sex und Gewalt regieren. (Raissa Khattab)

Wenn man hört, dass Hollywoods angesagte Schauspielerinnen wie Vanessa Hudgens oder Selena Gomez, die vor allem durch Disney-Produktionen bekannt geworden sind, einen gemeinsamen Film mit dem Namen Spring Breakers drehen, dann schießen einem direkt die gängigen Klischees durch den Kopf. Jungschauspieler wollen ihr Disneyimage abschütteln, also drehen sie einen Film, der vielleicht an irgendetwas zwischen American Pie und Hangover erinnert, in dem auf Partys die ein oder andere Dummheit begangen wird, um zum Schluss des Films wieder zur Moral und bestenfalls Prince Chamring zurückzufinden. Hört man allerdings, dass Regie und Drehbuch von Harmony Korine stammen, der vor allem durch seine verstörend schockierende Aufnahmen Aufmerksamkeit bekommt, sollte man stutzig werden. Hier handelt es sich nicht um die übliche Teenagerkomödie, wie von vielen erwartet. Bei Spring Breakers hat man es mit einer Reihe leuchtend-flackernder Bilder von Partyexzessen, nackter Haut und Waffengewalt zu tun, unterlegt von nur einzelnen monotonen Textpassagen und schriller Musik von angesagten Künstlern wie Skrillex oder Ellie Goulding. (Isabelle Diekmann)

2 – Polarisierungen

Spring Breakers ist vor alle eins, polarisierend. Um eine ungefähre Vorstellung von dem zu erhaschen, was einen erwartet, hier ein paar gesammelte Impressionen zu Harmony Korines Werk. Alle sind wahr, doch nur gemeinsam erfassen sie die Wirkungsgewalt von Spring Breakers.

Die Aufnahmen von schönen freizügigen Menschen

und die aufpolierten Partyszenen am Strand vereitelt

Korine mit dreckigen Drogen-Exzessen im Hotel, denen

sich die Mädels stattdessen widmen. Durch die vielen

Schnitte im Film macht Harmony Korine die harten

Kontraste noch deutlicher und setzt sich dies als oberstes

Prinzip. Es entsteht ein flirrender Rausch von Bildern

und Tönen, denen drohendes Unheil eingeschrieben ist.

(Jil Meyer)

Das perfekte Zusammenspiel von Gegensätzen.

Wunderbar ästhetische Menschen feiernd am

Strand mit exotischen Getränken und guter Musik.

Brüste und Körper bewegen sich im Rhythmus.

Alles scheint im Flow alles scheint perfekt. Doch nur

einen Schnitt entfernt warten Waffen und Drogen.

Eine Legierung von Gegensätzen wird geschaffen.

(Mattea Eschenmann)

Ich würde ihn mir aufgrund der obszönen Bilder, vulgären

Sprache und der bizarren Handlung nicht noch ein zweites Mal ansehen.

(Delia Borchard)

Große tiefsinnige Dialoge sind in diesem Film so

gut wie gar nicht vorhanden, dafür sieht man mehr

als genug nackte junge Menschen, die anscheinend

keine Grenzen kennen.

(Yasmine Sarah Bouhmadi)

Meiner Meinung nach übt Korine scharfe Kritik an einer

jungen, feierwütigen Generation und zeigt auf wohin

Oberflächlichkeit, Feierwut, Alkohol, Drogen schnell

führen können: nämlich zu Kriminalität, Gewalt und Absturz.

(Sabrina Bindernagel)

Der Bilderrausch aus hart ineinander geschnittenen

Sequenzen (Kamera: Benoit Debie) lässt Gegenwart,

Vergangenheit und Zukunft verschwimmen

und führt zu einer Art Stroboskopeffekt, einer Collage

aus Kaugummirosa, Giftgrün und Zyankaliblau.

(Milena Kowalski)

Alien ist das Abbild des Schreckens jeder Schwiegermutter.

Er profiliert sich durch Silberzähne, von denen 2Pac nur

hätte träumen können und besitzt eine Unmenge an Waffen,

die geradezu nach einem härteren Waffengesetz in den USA schreien.

(Vanessa Siegbert)

James Franco spielt den Rapper Alien fast erschreckend

authentisch, was die teilweise zu gewollte Leistung der vier

Mädchen fast in Vergessenheit geraten lässt. Ein Film, der

die Meinungen spalten wird aber dennoch sehenswert ist.

(Isabelle Diekmann)

Ist das jetzt zu Zwecken der Ironisierung

vereinfacht oder einfach nur zu simpel gedacht?

(Laura Tamoj)

Alles wird hier so überzogen und ironisierend dargestellt, dass

man selbst nicht weiß, ob man es lächerlich oder schockierend

finden soll. Richtig schockieren will Korine mit seinem Film wohl

nicht, er hat schon radikalere Filme gemacht. Man hat das

Gefühl, als wolle er sich über alles und jeden lustig machen.

(Isabelle Diekmann)

Ein Puzzle aus grellen Farben, Bildern und

schrillen Tönen, das erst am Ende richtig

zusammengesetzt scheint.

(Sabine Janiga)

Zusammengestellt von Mattea Eschenmann

Spring Breakers und Ironie

Der Grundgedanke von Ironie ist nicht schwer zu erklären. Man sagt oder schreibt oder meint das Gegenteil von dem, was man eigentlich kommunizieren wollte. Einfach. Problematisch wird es, wenn jemand das Gegenteil vom Gegenteil sagt, was er eigentlich meint – oder, wenn jemand am Ende gar nichts meint. Ich spreche von ironisierter Ironie.

Man begegnet ihr in den alltäglichsten Situationen. Das wohl offensichtlichste Beispiel ist wohl „Die Partei“. Den Vorschlag, die Mauer wieder aufzubauen, kann ja niemand ernst meinen, der Chef der Titanic war. Aber verstehen das alle? Ob es die Freundin ist, die gerade auf einen Schlager abgeht, und sich offensichtlich gut amüsiert, weil das „so scheiße ist, dass man es nur feiern kann“, oder der Bekannte, der betrunken grenzwertige Nazivergleiche ausspricht, sie aber im Gewand der Ironie so gut verpackt, dass jeder sich als dumm outen würde der ihn zur Rede stellt. Falls beim feiern dann mal keine Charts laufen, sondern Musik, die gemeinhin als würdig klassifiziert wird, tanzt man nicht wild drauf los, sondern karikiert den Tanzstil seiner Eltern. Selbst die alten Pullis unserer Väter tragen wir mit ironischer Distanz. Eben diese Distanz hat eine gewisse Ungreifbarkeit. Niemand ist schlecht angezogen, niemand tanzt komisch, grenzwertige Aussagen sind doppelt und dreifach ironisiert und dadurch unkenntlich gemacht. Und genau diese Ungreifbarkeit erklärt das Phänomen Spring Breakers.

Schon in den ersten Minuten von Spring Breakers manifestiert sich eine Unstimmigkeit von eng umwobenen Gegensätzen, die nicht von einander zu lösen sind. Disney-Prinzessinnen wie Selena Gomez und Vanessa Hudgens treffen auf Sex, Drogen und Waffen. Es entsteht eine große Divergenz zwischen dem, was bisher in sie projiziert wurde und dem, was in diesem Film passiert.

Doch das erwartete Teenie-Gefühl bleibt nicht etwa aus. Wunderschön eingeblendete Sonnenuntergänge, Anrufe bei Oma, kreischende Mädchen auf Scootern, und nicht zuletzt die Lieder von Britney Spears. Aber dieser Teenie-Genuss wird nie zu Ende gedacht. In letzter Sekunde, bevor sich der Zuschauer auf die Idylle einlässt, stellt sich die Unschuld selbst in Frage und schwingt um in Szenen in denen die Mädchen aus Neugier immer weiter abrutschen in einen Sumpf aus Drogen, Waffen und Gangkriminalität. Aber auch diese Seite wirkt unwirklich und nicht zu Ende gebracht. Im Laufe des Films lassen sich die Gegensatzpaare immer weniger trennen. Während man am Anfang noch glaubt, genau benennen zu können, in welchen Szenen die Mädchen sich wie klassische Teenager aufführen und in welchen die Szenerie kippt, verschwimmt mit der Zeit beides immer mehr zu einer Einheit. Dem Zuschauer wird jede Möglichkeit genommen, über das Gesehene zu Urteilen. Spring Breakers glorifiziert nichts, antizipiert aber ebenso nichts.

Die Mädchen können in Bikiniuniform mit Pussy-Riot-Masken und überdimensionierten Waffen in der Hand um Alien herum tanzen, der auf einem weißen Flügel am Meer „Everytime“ von Britney Spears spielt. In den selben Kostümen können sie Menschen überfallen, Alien kann einer Waffe, gehalten von Brit, einen Blowjob geben, und beim größten und letzten Coup, von der ersten Kugel in den Kopf getroffen werden. Selbst in der Schlussszene in der die Mädchen in einem gestohlenen Auto flüchten, ertönt kein Sirenengeheul. Nichts wertet das Geschehene. Spring Breakers ist kein Film mit erhobenem Zeigefinger, kein Film der Generationen von Teenagern beibringen soll, was passiert, wenn sie die Freiheit suchen. Aber eben auch keiner, der Amokläufe gutheißt. Klischees werden angesprochen, aber nicht bedient.

Hier ist sie wieder, die doppelte Ironisierung. Die Träume und Bedürfnisse der Mädchen sind gleichzeitig so naiv und so radikal und dennoch nicht greifbar. Auf jedenfall kein Statement. Genauso wenig, wie die Nerdbrille, die Aussage „also als Hipster sehe ich mich nicht“ oder der Tanzstil unserer Eltern ein Statement ist. Spring Breakers fügt sich perfekt in eine von uns generierte Meinungsströmung ein. Die Vor- und Nachteile der ironisierten Ironie mögen andere suchen, für Spring Breakers bedeutet sie vor allem eins: absolute Freiheit.

Und aus eben dieser Freiheit erzeugt Harmony Korine eine in leuchtendem Pink und Türkis dargestellte Version der unmöglichen Wirklichkeit. Eine wirksame Legierung der Gegensätze. Ohne Statement.

Mattea Eschenmann

Napoleon Dynamite

Napoleon Dynamite ist eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2004 unter der Regie von Jared Hess. Sie spielt in einer Kleinstadt in Idaho, die fast vollkommen von der Außenwelt abgeschottet und samt ihrer Einwohner irgendwo zwischen den 70ern und 80ern stecken geblieben zu sein scheint. Hauptcharakter ist Napoleon Dynamite, ein außergewöhnlicher High-School-Schüler. Napoleon lebt mit seiner Oma und seinem Bruder Kip in sehr einfachen Verhältnissen auf dem Land. Kip verbringt seine Freizeit vor dem Computer und chattet mit seiner großen Liebe, einer Internetbekanntschaft. Als seine Oma sich beim Motorcross verletzt, übernimmt Napoleons ungeliebter Onkel Rico den Haushalt, der immer noch seiner Schulzeit in den 80er Jahren und einer Karriere als Footballstar hinterher trauert. Napoleon zählt nicht zu den beliebten Schülern auf seiner Schule. Er trägt keine angesagten Klamotten, keine angesagte Frisur und seine etwas merkwürdige Sprache, sowie die Teilnahme im „Happy Hands“-Club steigert seine Beliebtheit auch nicht. In den Pausen spielt er alleine Ball und wird von seinen Mitschülern verspottet. Jedoch gelingt es Napoleon dann, sich mit Deb, einem Mädchen aus der Nachbarschaft, anzufreunden. Er findet auch in Pedro einen Freund und verhilft ihm im Laufe des Films zur Schülerpräsidentschaft. Der Film beschreibt auf äußerst kuriose Weise das Leben eines Außenseiters in der amerikanischen Provinz.

Der Film greift alle Elemente eines typisch amerikanischen Jugendfilms auf; Gruppenbildung und Außenseiter an der High-School, die erste Liebe, Abschlussbälle und große Träume. Trotzdem bleiben wilde Partys, Drogeneskapaden und ein heldenhafter Aufstieg des Protagonisten aus; und das ist es, was den Film so besonders macht. Der Film beleuchtet auf komisch-unterhaltsamer Weise das Erwachsenwerden eines Nerds in der Provinz, der nicht unbedingt die Interessen und Ziele seiner Altersgenossen teilt, aber trotzdem äußerst zufrieden mit sich und seinem Leben zu sein scheint – und der sich auch im gesamten Verlauf des Films nicht anpasst oder verbiegen lässt. Ob er seinen Bruder Kip auf Inlinern durch die ganze Stadt zieht, sein Lama mit Resten vom Mittagessen füttert, Koketten in die Hosentasche steckt, tanzt, seinen Bruder bittet, ihm Lippenpflegestift in die Schule zu bringen, versucht, ein Gespräch mit einem Mädchen aufzubauen oder sich einen Kampf mit seinem Onkel liefert; Napoleon wirkt unbeholfen und grotesk und ist trotzdem liebenswert. Es wirkt zwar ein gewisser Druck von außen auf ihn ein, aber er lässt sich von seinen Mitschülern trotzdem nicht unterkriegen und schüttelt ihre Beleidigungen selbstbewusst ab, scheint sich sogar für etwas Besseres zu halten. Dieser Film zeigt eine Jugend mit Protagonisten, die im Gegensatz zu anderen Filmhelden weder besonders cool, wild oder rebellisch sind, was vielleicht realistischer ist, als tägliche Partyorgien à la American Pie. Der Film unterhält einen fabelhaft und vermittelt dabei Werte wie Freundschaft, Selbstvertrauen und Individualismus, was man nicht von vielen anderen Filmen seines Genres behaupten kann.

Isabelle Diekmann

Mit Texten von: Sabrina Bindernagel, Delia Borchard, Yasmine Sarah Boumahdi, Isabelle Diekmann, Mattea Eschenmann, Lukas Foerster, Jaana Heine, Sabine Janiga, Raissa Khattab, Martin Kistner, Milena Kowalski, Kathrin Maurer, Jil Meyer, Vanessa Siegbert, Laura Tamoj.

Redaktion: Delia Borchard, Isabelle Diekmann, Mattea Eschenmann, Lukas Foerster, Martin Kistner, Kathrin Maurer, Vanessa Siegbert.

Kommentare zu „Verschobene Adoleszenz“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.