Toronto 2019: Instant-Gefühle

Zwei Dramen mit bekannten Vorbildern: Sophie Deraspe adaptiert sehr frei Antigone mit viraler Kommunikation, Shia LaBeouf gibt sein Debüt als Drehbuchschreiber mit Honey Boy, einem Film über die Jugend eines Kinderstars.

Antigone von Sophie Duraspe

Ein großer Titel, und schon in den ersten Minuten gibt es Instant-Gefühle: Die Familie von Antigone steckt in einem immerwährenden Taumel, seitdem sie nach Montréal geflüchtet ist, sie will unbedingt zusammenhalten, doch es geht so leicht nicht. Alle tragen sie so schöne Namen wie sie: Étéocle, Polynice, Ménécée. Ein Bruder stirbt, der andere soll abgeschoben werden, da setzt sich Antigone in den Kopf, unter größtem persönlichen Verzicht den einen Bruder zu retten. Nimmt man es genau, wirkt alles ein bisschen befremdlich in diesem Film, gut befremdlich. Antigone will das große Drama, und das Austarieren von Nuancen steht dafür im Weg.

Die Quebecer Regisseurin Sophie Deraspe probiert es mit einem eigenwilligen, aufdringlichen Konzept, denn sie nimmt stilistisch vorweg, was sich später erst narrativ erklärt, wenn Antigone zur Heldin in den sozialen Medien avanciert und das Virale der Kommunikation wichtig wird. Es spricht vieles dafür, dass die Regisseurin (die zuvor den schönen Les loups gemacht hat) es ernst meint, dass Deraspe die angenehm schlampig hingerotzten Memes als selbstverständlich inszenieren will.

Weil die Durchdringung verschiedener medialer Praktiken etwas ist, was im Fernsehen, in der Serie und im Webvideo üblich ist, im Kino aber wie ein Fremdkörper wirkt, passt es gut, dass Deraspe von Beginn an andere Register zieht und das Populäre der großen Gesten sucht. Zeitgenossenschaft, wenn sie nicht gleich als Kult deklariert wird, ist etwas zutiefst Merkwürdiges: Sie fühlt sich deplatziert an. Antigone ist das natürlich auch über die historischen Marker, über die losen Verbindungen zur Tragödie von Sophokles. Und weil der Film Teenager ernst nimmt, wie es das Kino heute nur sehr selten tut.

Honey Boy von Alma Har'el

Shia LaBeouf hat sich in den letzten Jahren selbst zu einer Kunstfigur stilisiert und die Experimente vervielfältigt, von bizarren Auftritten auf Roten Teppichen (etwa mit einer Tüte über dem Kopf, auf der „I am not famous anymore“ geschrieben steht) bis zu einer Kunstaktion in Echtzeit, bei der er sich selbst im Kino hat filmen lassen, nacheinander alle Filme guckend, in denen er mitgespielt hat.

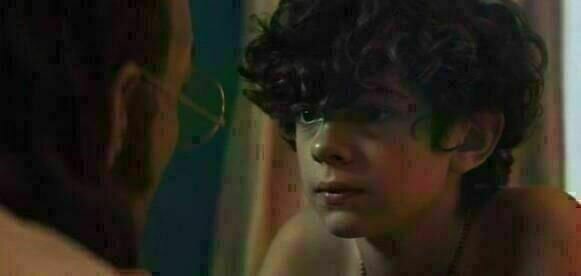

Honey Boy ist nun das Debüt von LaBeouf als Drehbuchautor und es heißt, es sei nicht explizit autobiografisch. Und doch geht es darin um einen schon im Kindesalter berühmten Jungen und seine Auseinandersetzung mit Familie, Ruhm und Drogen. Erzählt in zwei parallelen Erzählsträngen, einmal ist der junge Otis 12 (Noah Jupe), einmal Anfang 20 (Lucas Hedges).

Der Anfang ist recht bildgewaltig, beschwört die Verquickung von filmischem und persönlichem Exzess. Lucas Hedges wird an einem Seil durch die Gegend katapultiert, es sieht nach Explosion und Blockbuster aus. Hip Hop setzt ein, eine Montagesequenz zeigt den Schauspieler im schnellen Wechsel sich mit Alkohol zudröhnen, sich befriedigen mit einer Frau, einsam, wütend, verloren. Doch der bald auf einen Unfall folgende Gang zur Reha ist nicht das, was Honey Boy interessiert. Und auch nicht die in Dialogen ständig aufscheinende Frage nach den Möglichkeiten des Berühmtseins.

Im sich schnell auf den Großteil des Films ausbreitenden Konflikt geht es nur um Vater und Sohn. Und der Vater ist, auch abgesehen von seiner Alkoholsucht, schon überwiegend ein Arschloch, dem der 12-Jährige ziemlich ausgeliefert ist. Zwar spielt in der Beziehungsdynamik der Neid des Vaters auf seinen Sohn eine Rolle, praktisch aber verändert sich nichts zwischen den beiden. LaBeouf, der den Vater als armseliges Ekelpaket sehr überzeugend spielt, setzt auf Wiederholung, auf Ausbreitung eines Aspekts – was bald ziemlich ermattend wirkt.

Die Regisseurin Alma Har’el (Bombay Beach) interessiert sich viel für Blickachsen, für die Bedeutung der Perspektive, die ein Junge einnehmen kann, auch und gerade heimlich. Das trägt recht weit. Doch die selbstreferenzielle Modernität von LaBeoufs Aktionen ist nirgends zu finden, stattdessen vertrauen Har’el und LaBeouf auf die dramatische Zuspitzung und deren emotionale Kraft – auf dass andere junge Männer in LaBeoufs Fußstapfen treten.

Kommentare zu „Toronto 2019: Instant-Gefühle“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.