Streaming-Tipps: Trüber Ruhrpott, funkelnde Ferne

Zwei Fernsehfilme, die auf Bedeutsamkeit pfeifen und lieber kopfloses Abenteuer sein wollen: In Dominik Grafs Schimanski-Tatort Schwarzes Wochenende gehen westfälische Möbelfabrikanten aufeinander los, in Klaus Lemkes Sylvie versucht ein Model einen begriffsstutzigen Seemann von der Liebe zu überzeugen.

Ein Fass, das ständig überzulaufen droht: Schwarzes Wochenende

Der Duisburger Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski (Götz George) hat wahrlich ein düsteres Wochenende. Am Freitag schon musste er auf einem Bürohausdach miterleben, wie sich ein verzweifelter Angestellter vor ihm mit einer Handgranate in die Luft sprengte. Seine beigefarbene Jacke war daraufhin völlig blutbespritzt und kommt sofort in die Reinigung – das Leben muss schließlich weitergehen. Seelisch scheint es den raubeinigen Cop aber durchaus mitzunehmen, gibt er sich doch erstmal in seinem Hotelzimmer die Kante und tritt weg. Während seines unruhigen Schlafs holen ihn nicht nur die Ereignisse des verpatzten Polizeieinsatzes wieder ein, die Traumschnipsel vermengen sich gleich mit seinem nächsten Fall.

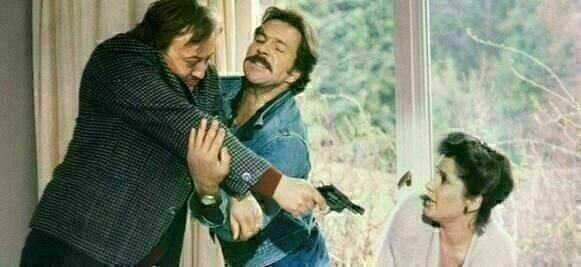

Gegen fünf Uhr nachts fallen Schüsse vorm Hotel, jemand läuft davon. Aufgewacht ist Schimanski davon nicht, hat es aber, wie er später immer mehr kapiert, halbbewusst mitgeschnitten. Am nächsten Morgen wird er unterkühlt von seinem Kommissarkollegen Thanner (Eberhard Feik) empfangen, der einen noch opulenteren und ungleich gepflegteren Schnauzer trägt als er. Klar ist hier bereits, dass ein älterer Herr, Heinrich Hencken, regelrecht exekutiert wurde. Schnell deutet alles auf eine Fehde zwischen zwei konkurrierenden westfälischen Möbelfabrikanten-Dynastien hin. Die Möhlmanns – während des Films verstehe ich konstant Müllmanns – haben Dreck am Stecken und sind von Anfang an darauf bedacht, jeden Verdacht zu zerstreuen. Und auch der alte Hencken war wohl kein Heiliger. Schimanski sucht die Möhlmanns auf, dort ist auch schon Siggi Hencken, der Sohn des Ermordeten. Hubert Möhlmann, seinerseits der Sohn des Patriarchen Heinz, knallt Siggi unter großem Drama ab, als dieser loslegen will, von den Machenschaften der verfeindeten Familie zu erzählen. Der zweite Tod binnen kurzer Zeit, den Schimanski mit ansieht und nicht verhindern kann. Schlimmer geht es wohl kaum.

Die zahllosen Wendungen, die der Krimiplot über das Wochenende hinweg nimmt, kann man schlecht nacherzählen. Es wird jedenfalls verworren; jeder hat gefühlt mit jedem eine offene Rechnung oder gemeinsame Vergangenheit (die Möbel-Mogule sind etwa alte Nazi-Kumpane). Mal geht es um verflossene Liebe und gekränkten Stolz, mal um Geldgier und Holding-AGs. Wenn dieses 80er-Duisburg nicht so von rauchenden Schornsteinen, Waschbeton-Einkaufszonen und charakterlosen Reihenhäusern geprägt wäre, könnte man sich bei diesem Intrigen-Wirrwarr fast wie in einem Noir von Dashiell Hammett fühlen.

Der massige, latent prollige Schimanski ist aber auch zu wenig Stratege, um einen dieser klassischen hardboiled detectives abzugeben. In Schwarzes Wochenende (1986) gleicht er eher einem Fass, das ständig überzulaufen droht. Wenn ihm eine Antwort nicht passt, schreit er rum, haut auf den Tisch, donnert Sachen in die Ecke, reißt gerne Türen auf oder schlägt sie ebenso impulsiv zu, springt durch klirrende Motelfenster.

So wie Götz George permanent rotiert, so stellt auch die Kamera einen konstanten Fluss durch die Büro- und Wohnräume her. Ganz in illusionistischer Genremanier macht sie aber nie durch Kunststückchen auf sich aufmerksam, ist ganz registrierendes Instrument. Der Ton lappt hingegen gerne von einer Szenerie in die nächste über und gibt per Polizeifunk schnell mal handlungsrelevante Informationen weiter. Grafs Spaß an einem dynamischen Storytelling, das sich den Senderdirektiven fügt und sie gleichzeitig mit unorthodoxen Einfällen herausfordert, hat sich offensichtlich von den 80ern bis heute gehalten. Man muss es sich nochmal vergegenwärtigen: ein Thriller, der von Möbelfabrikanten und mies gelaunten Ermittlern bevölkert ist. In dieser trüben Welt gibt es eigentlich nur an zwei Stellen ehrliche Gefühle: zwischen Schimanski und seiner resoluten Freundin und zwischen einem Möchtegern-Reporter und seinem felligen Riesenhund.

Der Film steht bis zum 10.02.2021 in der WDR-Mediathek.

Die Liebe ist dort, wo man gerade nicht ist: Sylvie

„Haben Sie für den Champagner einen besonderen Wunsch?“ – „Eine volle Flasche.“ Das Fotomodel Sylvie (gespielt von Sylvie Winter, die ihren Vor- und Nachnamen gar nicht zu wechseln braucht) haut sein Honorar gern in einem Edellokal auf den Kopf. Neben dem Schampus werden noch Weinbergschnecken mit dem gewünschten Ketchup aufgetischt; da hätte sie allerdings einen saftigen Burger bevorzugt, wie die schöne, hier und da einsetzende Gedankenstimme berichtet. Luxus und Etikette bedeuten ihr nichts. Auf dem Rückflug nach München lernte Sylvie einen feinen Herren kennen, der sie auf einem Schmuddelheftchen erkannte, süffisant lächelte und ihr nach kurzem Geplänkel die Heirat anbot. Sie wolle es sich überlegen. Jetzt betrinkt sie sich aber so sehr, dass gleich das erste Rendezvous mit dem Alten ausfällt. Denn sie steigt, selbst nicht mehr ganz bei Sinnen, zu einem verhinderten Seemann ins Taxi, den es wegen der Liebe zu seiner Mutter vom Hamburger Hafen an die Isar verschlagen hat. Der schnoddrige Paul (Paul Lys) kennt sich überhaupt nicht mit den Straßen aus; Sylvie nüchtert letztlich in seinem mit Matrosenkram verhangenen Zimmer aus. Die nächtliche Odyssee empfindet sie später als eine Schicksalsbegegnung. Ob das Paul ähnlich sieht, muss sie erst herausfinden. Es scheint so zu kommen, wie man es aus klassischen Screwball-Komödien kennt: Der eine muss den anderen erst noch von seinem (Liebes-)Glück überzeugen.

Was die bildschöne und von allen Seiten begehrte Sylvie ausgerechnet an diesem verschlafenen Typen mit der Wuschelfrisur und dem albernen Hamburg-Slang findet, bleibt ihr Geheimnis. Sie will ihn jedenfalls mit ihren Reizen rumkriegen; er hingegen findet ihre grazilen Modelbeine doch eher storchenartig und fühlt sich sichtlich wohler damit, in das besagte Nacktfoto schwarze Unterwäsche einzukritzeln. „Er ist unheimlich nett, aber ein bisschen begriffsstutzig“, sagt sie einmal wohlwollend über ihn zu ihrem Agenten.

Klaus Lemkes Sylvie (1973) ist wie das Gros seiner anderen Liebesfilme überhaupt nicht an psychologischer Plausibilität interessiert. Es ist ein Film, der auch sonst auf nichts Konkretes hinauswill, keine Geschichte im herkömmlichen Sinne, erst recht keine bedeutsame, erzählt. Eigenwillige Menschen, die in komischen Situationen und vor aufregenden Kulissen mal melancholische, mal total bescheuerte Dinge erzählen – das ist der Kern. Komisch sind die Model-Shootings, in denen Sylvie auf Kommando strahlt und posiert, während ein Fotografenhampelmann sie mit den Worten „Hey Baby! Get Wild! Wow!“ beschallt. Aufregend ist ihr Abstecher nach New York. In wunderschönen, von Funkmusik begleiteten Luftaufnahmen umkreisen wir die noch nicht fertiggebauten Twin Towers im Helikopter; auf einem der beiden Dächer springt winzig klein Sylvie bei einem Foto-Shoot herum. Man kann regelrecht wehmütig werden, wenn man bedenkt, wie sich in den 1970ern der Stadtraum anscheinend noch filmisch erobern ließ.

Die Liebe ist dort, wo man gerade nicht ist. Und so kehrt Sylvie von ihrem Job wieder nach München zurück. Die Eroberung des Typen, der eigentlich nur das nächste Schiffsabenteuer im Sinn hat, nimmt wieder Fahrt auf. Aber alles ist total entspannt: Es gibt keinen Slapstick, keine Verwechslungskomödie oder Farce.

In Sylvie wird jede Nebensächlichkeit vorübergehend zum Hauptdarsteller. So neugierig wie die Kamera die nächtlich funkelnden Straßenzüge und die exzentrisch gekleideten Passanten New Yorks einfing, so interessiert ist sie daran, den heimischen Laiendarstellern bei ihren komischen Einsätzen zuzuschauen. Die touristische Faszination für die Polizeisirenen, die durch die New Yorker Skyline schallen, geht Hand in Hand mit der Liebe zu lokalen Verschrobenheiten: Ein Frankfurter Luxushotel, das keine Frankfurter Würstchen führt; bajuwarische Punks, die mit dem Taxifahrer darüber fachsimpeln, wie man denn nun zu diesem Villenviertel kommt.

Der Film steht bis zum 13.01.2021 in der ZDF-Mediathek.

All unsere Streaming-Tipps auf einen Blick gibt es hier.

Kommentare zu „Streaming-Tipps: Trüber Ruhrpott, funkelnde Ferne“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.