Streaming-Tipps: Tänzelnde Yakuza und windige Künstler

Ein Comic-Fan, dessen Träume vom Mitbewohner verhökert werden, ein Yakuza, der das Träumen längst aufgegeben hat: Zwei Filme voller Farben, Songs und Unwahrscheinlichkeiten.

Dreams that money can by: Maler und Mädchen

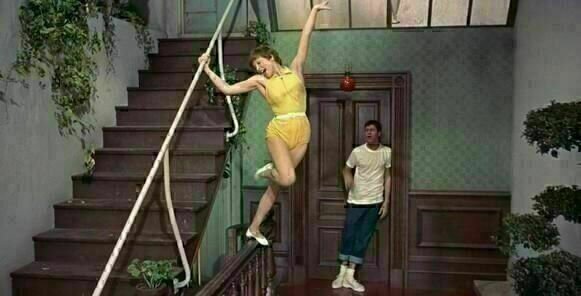

Die Titelsequenz steckt bereits das Feld ab, in dem sich Frank Tashlins quirlige Komödie bewegen wird. Maler und Mädchen (Artists and Models, 1955) ist ein Technicolor-Traum aus Pappmache, voller Heiterkeit, aufreizender Körper und augenzwinkernder Dean-Martin-Songs. Bildräume, dermaßen hermetisch, dass man sie jenseits des Rahmens gar nicht weiterdenken kann. Auf Schildern präsentieren Pin-Up Girls die Opening-Credits (unter anderem Anita Ekberg in ihrer ersten Rolle) und posieren dabei lächelnd fürs (männliche) Publikum. Nur konsequent, dass sich auch der erste richtige Gag ums Bewerben dreht. An einer Hochhausfassade spielt ein überlebensgroßer, lasziv Zigarette rauchender Frauenkopf verrückt; die technische Apparatur im Innern verlangt den beiden Gelegenheitsarbeitern Rick (Dean Martin) und Eugine (Jerry Lewis) Slapstick-Einlagen der alten Schule ab. Sie sind lüsterne Junggesellen, wie wir schnell erfahren werden, und dass sie es bereits hier mit einer einschüchternden „Frau“ zu tun bekommen, passt.

Tashlins Komödien, die gerne um das Showbiz, oder allgemein die Massen- und Popkultur, kreisen, verteidigen genüsslich ihre Flachheiten gegen alle möglichen high-brow-Einwände. In Maler und Mädchen sind es besorgte Moralapostel, die gegen den Comic-Hype der Jugend Sturm laufen. Als abschreckendes Beispiel ist Comic-Narr Eugine – speziell Bat Lady hat es ihm angetan – in eine Talkshow eingeladen und redet sich dort um Kopf und Kragen. Er gibt sich einsichtig, Comics verrohen, fühlt aber eigentlich das Gegenteil. Tashlins Filme haben dafür vollstes Verständnis, sind sie doch selbst Plädoyers für Übermut, quasi anderthalbstündige, bonbonfarbene Alpträume des Kulturindustrie-Kritikers. Gerne blicken sie, wie anfangs die Girls, durch die vierte Wand. Mit einem „Schaut her! Tretet näher!“ präsentieren sie ihre Spektakel.

Und so haben sie einiges mit den hyperaktiven Cartoons von Tex Avery und Co. gemein, in denen uns etwa Bugs Bunny zu seinem Komplizen macht (Tashlins Anfänge liegen bei einer anderen Zeichentrick-Ikone: Porky Pig). Auch ein gewisser Wahnsinn oder, neutraler, die Freude an der Eskalation, verbindet sie über die Filmgattungen hinweg. Denn das mit Musiknummern gespickte Liebes-Hin-und-Her zwischen Rick und der Comiczeichnerin Abby (Dorothy Malone) auf der einen, ihrem Modell Bessie (Shirley MacLaine) und Eugine auf der anderen Seite, hebt gegen Ende plötzlich zur Kalter-Krieg-Spionage-Farce ab. Wie es dazu kommt, ist ziemlich gaga und auch ein bißchen meta: Eugine erfindet im Schlaf die besten Comicstorys und schreit sie rum; zum Vorteil für den fantasielosen Rick, der sie mitschreibt und aus ihnen Kapital schlägt. Dumm nur, dass dabei auch ein tatsächlicher Militärcode der US-Streitkräfte an die Öffentlichkeit gelangt, was wiederum zwielichtige Agenten mit Akzent auf den Plan ruft…

Für das chaotische Element ist bei Tashlin wie so oft Jerry Lewis zuständig (acht gemeinsame Filme). Er gibt hier seine Paraderolle als naiv-liebenswürdiger Trottel, der über seine eigenen Füße stolpert, die Zielgerade dann aber irgendwie doch als Sieger erreicht. Gemeinsam mit Rick ist er aus einem Kaff nach New York gezogen, um seinen Traum zu leben. Eigentlich wollte er Kinderbuchautor werden, liest aber nur Comics. Sein ebenso erfolgloser Mitbewohner – eine unerreicht gockelhafte Performance von Martin – versucht sich als Kunstmaler. Es ist die Art von Flohmarkt-Malerei, die man auch in Vincente Minnellis An American in Paris (1951) zu sehen bekommt. Bevor sie auf allen Ebenen triumphieren (sie retten nicht nur die Staaten, sondern kommen auch unter die Haube) sind sie bitterarm. Nicht mal ein Dinner können sie sich leisten; in einer der schönsten Szenen isst Eugine sein Steak deshalb pantomimisch. Ihr Apartment, ihre gebügelten Hemden und geschniegelten Frisuren sprechen eigentlich eine andere Sprache. In Maler und Mädchen darf nicht einmal die Armut hässlich aussehen.

Im Original mit deutschen Untertiteln auf Amazon Prime verfügbar.

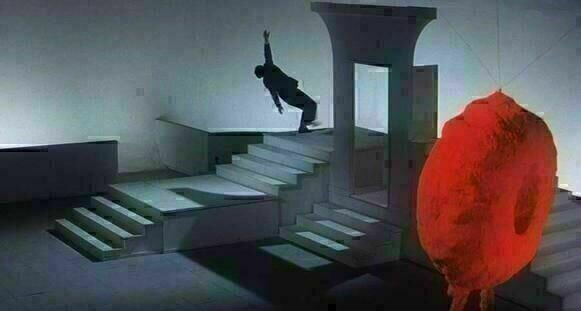

Träume, nutzlos wie Blumen: Abrechnung in Tokio

Schrullig und traurig zugleich: Mit Abrechnung in Tokio (Tokyo Drifter, 1966) hat Seijun Suzuki eine Yakuza-Oper inszeniert; eine sich von jeglicher Realität abriegelnde Extravaganz aus poppigen Farbakkorden, Discorhythmen und imposanten Geometrien, in der sich infantile Draufgänger und adrette „Businessmen“ in choreographierten Verrenkungen gegenseitig abknallen. Erst die zweite Filmhälfte zeigt uns neben den großstädtischen Halb- und Parallelwelten auch verschneite Dörfer und landschaftliche Weiten – nach dem Noir wird dem Western die Ehre erweisen. Eine denkwürdige, weil völlig eskalierende Saloonschlägerei treibt das auf die Spitze. Man hat den Eindruck, ginge sie noch ein paar Sekunden länger, die ganze Kulisse würde in sich zusammenkrachen.

Jedes Scope-Bild des Films scheint hemmungslos auf Schauwert aus. Aber unterhalb dieser Oberfläche erzählt Abrechnung in Tokio von leeren Gesten und Abhängigkeiten. Gangster wandeln durch hyperstilisierte Räume, als wären sie Automaten – Figuren, denen ein Ehrenkodex einprogrammiert ist, nach dem sie handeln, den sie aber, vorerst, nicht hinterfragen. Es dreht sich alles ums Geld; Menschlichkeit hat da kaum einen Platz, alte Freunde stellen sich als Feinde, zwielichtige Typen dann doch irgendwie als Gönner heraus. Es ist ein trostloses Szenario, das nur nach einem Schema abläuft: Dieser oder jener will etwas besitzen und schadet deshalb diesem oder jenem.

So entspinnt sich eine Geschichte aus Verrat und Intrige, wie sie im japanischen Genrekino zigfach erzählt wurde, wahrscheinlich jedoch nie so. Mit Blick auf das zeitgenössische Kino fühlt man sich mitunter an die unterschätzte Outrage-Trilogie von Takeshi Kitano (2010-2017) erinnert. Die Yakuza morden sich durch ähnlich leb- und emotionslose Welten, doch springt einem die Form auf ganz andere Weise entgegen. Nämlich nicht, weil sie so over the top ist, sondern wegen ihrer Frostigkeit, die doch auf einen Realitätsbezug hinauswill. Suzuki lässt hingegen alles so aussehen, als könne in der Welt von Abrechnung in Tokio gar kein echter, plastischer Mensch existieren. Er ist Teilchen eines Bildes, das man sich zwar jeder Zeit an die Wand hängen könnte, das aber kaum auf etwas abseits seiner selbst verweist.

Manchmal ist in Abrechnung in Tokio das Schlagen, Schießen und Sterben wie ein Tanz. Immer dann etwa, wenn sich der bübische Killer Tetsu (Tetsuya Watari) auf dem Boden herumwälzt oder bei einem beherzten Sprung nach vorn seinen Revolver abfeuert. Zu solchen Tanz- gehören dann folgerichtig auch Gesangseinlagen. Es ist ein melancholischer, leitmotivisch eingesetzter Chanson, der von einer Metamorphose erzählt. Aus dem stolzen Tetsu, genannt der Phönix, ist Tetsu der Vagabund geworden. Alle Lebensträume sind zerbrochen, nutzlos wie Blumen. Und es zeigt sich, dass nicht einmal die Verbundenheit zum jovialen Boss (und quasi Ersatzvater) etwas wert ist. Was anfangs noch wie ein Buddy-Movie zweier ungleicher Typen daherkommt (siehe Artists and Models), driftet zusehends zu einem blutigen Duell der beiden ab. Am Ende wird, wie es sich für guten Opernpathos gehört, fast niemand mehr am Leben sein.

Im Original mit deutschen Untertiteln auf dem Vimeo-Kanal von Rapid Eye Movies kostenpflichtig ausleihbar, oder auf deutsch in der Arte-Mediathek kostenlos verfügbar.

Kommentare zu „Streaming-Tipps: Tänzelnde Yakuza und windige Künstler“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.