Streaming-Tipps: Porky, Popeye und der neue Mensch

Die Zeichentrickfigur Porky Pig versucht sich selbst als Cartoonist, Popeye behauptet sich als weltgrößter Seemann, Shell bringt Roboter zum Tanzen: Ein Streifzug durch die frühe Animationsfilmgeschichte, der in dreißig Minuten so einige Raffinessen bereithält.

Funny Picture Show: Porky’s Preview

„I drew this cartoon all by myself. It wasn’t hard, ’cause I’m an artist. I hope you like it.“ Das stottert Porky Pig (im Deutschen: Schweinchen Dick) mit seiner quäkigen Stimme zum Publikum heraus, bevor der Flickenvorhang aufgeht und seine Funny Pictures beginnen. In einer provisorischen Holzhütte haben sich allerlei Tierchen zum Jahrmarktskino versammelt, so auch ein Stinktier, das schließlich als einziger Gast übrig bleibt und fleißig applaudiert. Ob die anderen die Flucht wegen des Gestanks oder doch der Qualität von Porkys Nummernrevue ergriffen, bleibt offen.

Man kann Porky’s Preview (1941), Tex Averys letzten Porky-Pig-Cartoon für die Warner Bros. (nebenbei eine Reihe, die auch Frank Tashlin, Regisseur zahlreicher Jerry-Lewis-Komödien in den 1950er und 60er Jahren, mitprägte), als eine Art Meta-Cartoon verstehen. Und das ist etwas, was die zahllosen anderen Filmchen der siebenminütigen Looney-Tunes-Shows immer wieder anvisieren: Denn während der Hollywood-Spielfilm der Zeit den Zuschauer möglichst immersiv in seine Geschichte hineinziehen will, steigen die Cartoons mit Vorliebe aus dem Leinwand-„Fenster“ heraus und geben so die Mechanismen ihrer eigenen Faszination preis. Da saust Roadrunner um Ecken und verlässt dabei die Perforation des gezeichneten Filmstreifens, oder Bugs Bunny und Daffy Duck adressieren per Augenzwinkern, Schulterzucken oder flottem Spruch direkt das Publikum.

Porky’s Preview treibt das nun in ähnlicher Weise wie Chuck Jones’ Klassiker Duck Amuck (1953) auf die Spitze, wenn der Vorgang des Zeichnens selbst zur Hauptsache wird. Und so fliegen in Porkys Film-im-Film absolut glanzlose Kritzelzeichnungen über die Leinwand. Wir folgen dem Choo-Choo-Train, wie er sich in rhythmischen Schlängelbewegungen durch eine kindlich ausstaffierte Landschaft bewegt. Oder kriegen eine Abfolge von Tänzen verschiedenster Strichmännchen und -weibchen geboten: eine hawaiianische Schönheit, die ihren Rock verliert; ein Sombrero-Schnauzbart-Mexikaner, mit dem Porky nicht recht zufrieden zu sein scheint, denn immer wieder wird er durchgestrichen, wobei auch die Begleitmusik stoppt. Das, was Porky schließlich als „Grand Finale“ bewirbt, ist seine einzige Fragwürdigkeit (die auch zur späteren TV-Zensur führte): Al Jolson, aufgrund des blackfacings umstrittener Hauptdarsteller des ersten abendfüllenden Tonfilms The Jazz Singer (1927), gibt hier als gezeichneter Karikaturen-Schwarzer den populären Song „September in the Rain“ zum Besten. Indem Porky’s Preview bewusst so an den Publikumsgeschmack andockt, schleppt er auch, vermutlich nicht einmal böswillig, dessen (halbbewusste) Rassismen mit.

Zu sehen auf YouTube

Extra-ordinary Fellows: Popeye the Sailor meets Sindbad the Sailor

Paramount Pictures präsentiert hier den ersten auf Technicolor gedrehten Popeye Color Feature der Fleischer-Studios – das heißt der Brüder Dave und Max Fleischer, Letzterer wiederum Vater des Hollywood-Routiniers Richard Fleischer –, die in direkter Konkurrenz zu den Cartoon-Schmieden etwa von Warner Bros. (Looney Tunes) und Walt Disney Productions (Silly Symphonies) standen. Der knapp zwanzigminütige Streifen sorgte wohl zeitgenössisch für großen Andrang an der Kinokasse; sogar eine Oscar-Nominierung hat das 2004 ins National Film Registry der Library of Congress aufgenommene Filmchen eingefahren.

Sindbad the Sailor ist ein klobiger Hanswurst, der über seine Toteninsel stolziert und sich singend selbst beweihräuchert. Im Refrain von Sindbads Song, der einem auch Tage nach Sichtung noch im Kopf herumschwirrt, stellt er seinen monströsen Untertanen ständig die rhetorische Frage: „Who’s the most remarkable extra-ordinary fellow?“; worauf diese gebetsmühlenartig in ein „You!“ einstimmen. Als der säbelbehangene Fleischberg mal wieder dieses Ritual vollzieht, kriegt er an entsprechender Stelle auf einmal aus weiter Ferne ein „Popeye the Sailor!“ zugerufen. Da ist natürlich ein Duell vorprogrammiert. Doch zuerst lässt der vor Wut kochende Sindbad Popeyes Gefährtin Olive Oyl von einem Riesengeier rauben.

Nun gilt es also für unseren mürrischen Helden sowohl die Damsel in Distress zurückzuerobern als auch klarzustellen, wer der Herrscher der Weltmeere ist; denn da kann es nur einen geben. Zu Popeye gesellt sich noch J. Wellington Wimpy, der ihm aber eigentlich keine große Hilfe ist, wenn er mit einem Fleischwolf hinter einem hysterisch quakenden Entlein hinterherrennt – Morbidität und Comic-Cartoons gehen oft miteinander einher.

Der Schlüssel zum Erfolg ist natürlich die berühmte Spinatdose. Nachdem Popeye den grünen Batzen in einem Zug heruntergeschlungen hat, explodieren ihm förmlich die Oberarme; sogar kleine Kraftwerke werden in ihnen aufgeblendet, die nun wie wild zu rotieren beginnen.

Popeye the Sailor meets Sindbad the Sailor kennt beim epischen Schlägerei-Finale ebenso wenig noch physikalische Gesetze, wie die liebevoll gestalteten Antagonisten überhaupt ein Skelett zu haben scheinen. Die gummiartig hin und her schlängelnden Figürchen sind das Markenzeichen der Fleischer-Studios und auch hier sehr lustig anzuschauen. Man hat auch den Eindruck, dass der Film die eingeschränkte Farbpalette des frühen Technicolor (grüne und rote, in einem zweiten Schritt zusammengefügte Streifen im Two-Strip-Verfahren) gekonnt in seine Welt integriert: Das blaue Meer ist weniger zu sehen, dafür dominieren die Braun-, Rot- und Grüntöne der kargen Insel, die dem Ganzen eine geschmeidige statt allzu schrille Ästhetik verleihen. Am Ende war natürlich an Sindbad gar nichts „extra-ordinary“ – einfach ein Boxsack unter vielen für den mies gelaunten, vor sich hinbrabbelnden Matrosen.

Zu sehen in der Videothek von MUBI

Farbenmeer und Schmieröl: The Birth of the Robot

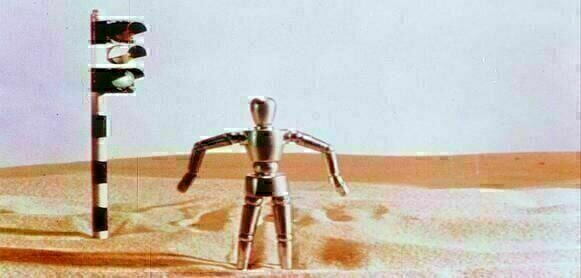

Die Geburt des Werbeanimationsfilms aus dem Geist der Avantgarde: Der neuseeländische Farb- und Experimentalfilm-Pionier Len Lye hat mit The Birth of the Robot (Großbritannien 1936) einen Stop-Motion-Puppenfilm gedreht, der das Lubrication Oil der Firma Shell anpreist. Wobei anpreisen vielleicht zu viel gesagt ist, denn eigentlich scheint der Film seinen Werbeauftrag doch eher als Anlass zu nehmen, mit Farben und Formen in einem finanziell abgesicherten Rahmen mal unterschiedliche Kompositionen durchzuspielen (so hatten sich etwa Walter Ruttmann und Julius Pinschewer auch schon in den 1920er Jahren für Excelsior-Reifen einspannen lassen). Das eigentliche, am Ende präsentierte Produkt lässt einen doch deutlich kälter als das, was sich so traum- und zauberhaft zuvor im Bildkader ereignete, auch wenn man rätselt, was es eigentlich bedeuten sollte.

Die Opening Credits zeigen uns das schöne Logo der Firma Gasparcolor samt buntem Papagei – ein britisches Farbfilmverfahren, das ab 1933, also etwa zeitgleich zu anderen Farbfilmen Fuß fasste und mit solch einem Film sicher auch eine Visitenkarte im Sinn hatte. Auf das, was „handlungsmäßig“ folgt, kann man sich kaum einen Reim machen. Eingeführt von einer Texttafel – „When the world was turned by hand / and Venus made her lonely music mid the stars“ – wird ein golden glitzerndes Windspiel vor bläulich schimmerndem Hintergrund vorgeführt; eine Heranfahrt der Kamera lässt eine silberne Harfenspielerin und einen bärtigen Alten erscheinen. Tatsächlich mythologische Figuren? Gottvater? Engel? Wir wir bereits gesagt bekamen, wird hier in den Sternen noch ganz banal gekurbelt – ein archaisches Zeitalter also, das ganz im Kontrast zu dem steht, was der Held der kleinen Geschichte im Folgenden verkörpert. Ein lustiges, irgendwie aber auch nicht ganz sympathisch geratenes Männchen mit Safari-Hut, Rennfahrerbrille und breitem Grinsen düst in einem anthropomorphisierten Auto zwischen Pyramiden hindurch. Dann rast er quer über sie hinweg, was die Kamera in dynamisierten, stürzenden Linien und Diagonalen einfängt. Sowieso schlängelt sie sich grazil durch den Bildraum, mit ihr nehmen wir zeitweilig auch die Mitfahrerperspektive im Wagen ein.

Verheißungsvolle Naturbeherrschung – das wollen uns diese schwungvollen Bilder wahrscheinlich sagen. Aber die Bedrohlichkeit der Natur ist (noch) nicht gebannt: Das Männchen gerät mit seinem Automobil in einen Sandsturm, in ein Farbenmeer, das einen Farbakkordexzess an den nächsten reiht. Die Trommelmusik tut ein Übriges, um dem Ganzen einen psychedelischen Touch zu verleihen. Als der Sturm vorbei ist, ist das Männchen tot, ganz undramatisch. Ein „Neuer Mensch“ wird geboren: Der erhaben glänzende, offenbar gut geölte Roboter, der den anschwellenden Verkehr der neuen Welt lenkt und dabei seine Glieder schwingt, als wäre es ein (Freuden-)Tanz.

Zu sehen in der Videothek von MUBI

Kommentare zu „Streaming-Tipps: Porky, Popeye und der neue Mensch“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.