Streaming-Tipps: Das Verhältnis von Kontrolle und Geilheit

Ein Fiebertraum über Textilien, die Skizze eines vielleicht tragischen Lebenswegs und der Versuch, den Kapitalismus in einem Stripclub zu beleuchten. Drei Streaming-Empfehlungen.

Wie die Welt designt ist: The Grand Bizarre

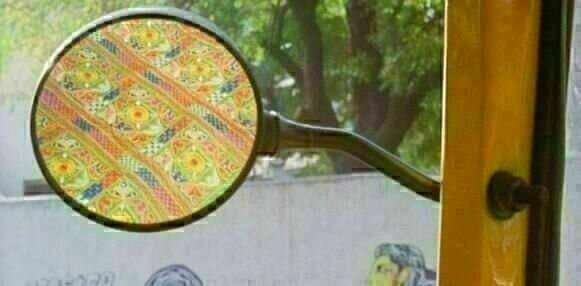

Heinz Emigholz, Sergei Loznitsa, James Benning: Sie alle sind in ihren dokumentarischen Arbeiten Vertreter eines langen, entschleunigten Blicks. Architektur, Menschenansammlungen, Landschaften und Orte verlieren, wenn man nur lange genug guckt, irgendwann ihre Abbildlichkeit und offenbaren die abstrakte Anordnung ihrer Elemente. Jodie Macks audiovisueller Sturm von einem Film hat da zwar einen ganz ähnlichen Effekt, aber erreicht ihn gerade nicht durch geduldiges Blicken, sondern durch die nervöse Energie einer Attraktionsmontage. In erster Linie flutet The Grand Bizarre also die Augen seiner Zuschauer*innenschaft mit einem Schnitt-Stakkato aus Aufnahmen von Tausenden Textilien aus insgesamt 15 Ländern, die Mack bereist hat. So rastlos die Bilder am Auge vorbeifliegen, so sehr gerät die Materialität der Stoffe in den Hintergrund, tritt die expressive Wirkung des Designs hervor, erinnert die Montage der textilen Muster an andere visuelle Phänomene wie digitale Störeffekte.

Eine „Hommage“ an die Textilien, die Farben, die Formen dieser Welt könnte man The Grand Bizarre nennen, und sicherlich wäre das nicht falsch. Jedoch verwischt dieser Begriff das politische Feld, das der Film mit der Thematik des Reisens und der Beschäftigung mit Mustern und Stilen, die im kulturellen Westen oft unter dem Begriff „ethno“ gefasst werden, betritt. Die große Stärke an diesem fiebertraumartigen Formenspiel ist eben nicht einfach das sinnliche Spektakel, sondern die sinnliche Sensibilisierung, die sich hier einstellt: für Rhythmus, Aufbau, Zusammensetzung, ja überhaupt die Konstruiertheit kultureller Artefakte wie Bilder oder Töne und der Welt, die sie darstellen. Ansichten von Häfen mit bunten Containeranordnungen, von verschiedenen Schriftzeichen, von Innenstädten mit wuselndem Verkehr, von rauschenden Meeresbuchten, von Weltkarten drängen sich hier immer wieder zwischen die Textilien, und in ihrem Zusammenspiel verändern sie langsam den Blick. The Grand Bizarre hilft dabei zu erkennen: Mit einem Film bereisen wir nicht die Welt, sondern ihre durchdesignten, musterhaften Repräsentationen.

Nur noch bis 8.5. bei MUBI

Momentane Skizze eines Lebens: Meeting Florchen Gordon

Meeting Florchen Gordon ist ein filmisches Kleinod, versteckt im Vimeo-Kanal und Gesamtwerk der sonst eher in der bildenden Kunst tätigen Grace Schwindt. Gewissermaßen ist er aber auch ein Nachtrag zu unserem Text über das Animadok-Genre, obwohl er, streng filmtechnisch gesprochen, gar nicht dazu gehört. Vielmehr handelt es sich hier erst mal um das reine Abfilmen einer Zeichnung im Entstehen, deren Linien sich aber – während unsere Augen der Spitze des Stifts folgen – bald wie von selbst bilden. Doch innerhalb von fünf Minuten finden alle Animadok-Eigenschaften auf ganz unaufgeregte Weise ihren Platz und formen dabei eine der rätselhaftesten Überraschungen meiner Streaming-Eskapaden. Natürlich vor allem eine Selbstreferenzialität und die Illustration einer wahrscheinlich gänzlich undokumentierten Situation: Immerhin wird hier vor unseren Augen das Erinnerungsbild einer längst vergangenen Begegnung gezeichnet, liefert der Film dabei auch sein eigenes Making-of. Aber der Prozess des Zeichnens macht auch die Subjektivität von Erinnerung erkennbar und wie sie als Ausdruck selbst in eine Form gebracht werden muss. Last but first kriegt mich aber eine einfache Zeichnung, die den komplexen Lebensweg zweier Menschen darstellen soll: wie sich die Wege treffen, wie sie wieder auseinandergehen, nur um sich dann wieder zu treffen und für immer zu trennen. In den weitreichenden Themen, Fragen und Assoziationen, die dieser kleine Film evoziert, könnte da jedem Schnittpunkt ein großes Drama, jeder Kurve und jedem Pfeil ein geradezu tragisches Schicksal innewohnen.

Verfügbar bei Vimeo

Angegeilter Gegenschuss: Hustlers

Ein Stripclub sei das gesamte Land, sagt die New Yorker Stripperin Ramona (Jennifer Lopez) am Ende des Films, „da sind Leute, die mit Geld um sich werfen, und Leute, die dafür tanzen“. Man möchte meinen, dass ein so erfahrener Profi ganz genau weiß, wovon sie spricht, und der Film sie so etwas sagen lässt, weil es seine Geschichte in ihrem Kern zusammenfasst. Zum Glück ist dem in Lorene Scafarias Hustlers aber nicht so: Zwar teilt der Film den Mut seiner Protagonistin, so ein komplexes System wie den ultra-martkliberalen Kapitalismus der USA durch eine ausschnitthafte Perspektive in den Blick zu kriegen, auf eine platte Gleichsetzung zielt seine Beschäftigung mit dem Striptease-Milieu aber nicht ab. Der Anfang immerhin weiß es besser: „This is a story about control …“, hören wir da Janet Jackson im Soundtrack erklären, und ein wenig später wird Ramona nach einem denkwürdigen Auftritt, der die Scheine geradezu regnen lässt, zu ihrem neuen Schützling Destiny (Constance Wu) sagen: „Macht Geld dich nicht geil?“

Im Neonlicht des Clubs von Hustlers zeigt der amerikanische Kapitalismus andere Facetten, wird er erhellt, offenbart strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Striptease, erstrahlt eben als stetiges Ringen von Kontrolle und Geilheit. Schon im Verhältnis von Tänzerin und Kunde ist das angelegt: Das Strippen wird hier als ein Beruf gezeigt, der Begierde durch absolute Körperbeherrschung erzeugt – und die Begehrenden dann ihre Kontrolle verlieren lässt, die also ihre ganze angestaute sexuelle Energie via Cashflow loswerden müssen oder sich gleich so lange abfüllen lassen, bis sie ihre Kreditkarte in andere Hände geben.

Natürlich klingt das alles ganz schön nach Scorseses The Wolf of Wall Street, aber das soll es auch. Schließlich liefert Hustlers eine Jordan-Belfort-Gedächtnisszene, in der Destiny gewissermaßen auf Belforts misogyne Kategorisierung von Prostituierten mit einer eigenen Typisierung von Wall-Street-Bankern antwortet. Scafarias feministischer Zugang durch das Striptease-Milieu ist dabei aber keine Gegendarstellung zu Scorsese, sondern ein Gegenschuss. Hustlers will nicht dem anderen widersprechen, sondern viel mehr einen filmischen Dialog führen und durch Pop-Cameos (Lizzo, Cardi B, G-Eazy etc.) und Pop-Soundtrack (Flo Rida, Britney Spears, 50 Cent etc.) von einer anderen Seite in dasselbe System vordringen. Er will weiter verfolgen, wohin die Anzugträger ihre Scheine stecken und wie dieses Geld in ein noch knapperes Outfit investiert wird, um die Broker weiter, schneller, noch mehr auszunehmen. Natürlich schafft es Destiny dann irgendwann, in ihrem Traumauto zu sitzen, mit dem sie vor lauter Glücksgefühlen am liebsten sogar schlafen will – aber der Albtraum, darin ohne Bremse in den sicheren Tod zu rasen, ist in Hustlers nie weit weg.

Verfügbar bei zahlreichen Streaminganbietern

Kommentare zu „Streaming-Tipps: Das Verhältnis von Kontrolle und Geilheit“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.