Straßen in den Abgrund: Der Filmemacher und Romancier Eric Red

Innere und äußere Getriebenheit: Wo sie Serientäter über endlose Landstraßen jagen, kommen Filme wie The Hitcher und Romane wie White Knuckle ganz zu sich. Über das faszinierende, idiosynkratische Werk des Grenzgängers Eric Red.

Ein kleines Haus in der Weite der Prärie. Ein Idyll, das durch den einführenden Lauftext über einen Neunjährigen, der Zeuge eines Mafiamordes wurde, von Anfang an verdammt ist, seiner Zerstörung harrt. Wie Eric Red die erste Szene seines Regiedebüts Cohen and Tate (1989) auflöst, wie die wacklige Kamera scheinbar einen subjektiven Blick wiedergibt, vom dem wir aber nicht wissen, wem oder was er gehören könnte, das wirkt, auch dank Bill Contis bombastischer Filmmusik, fast wie ein Remake der ersten Szene von Der weiße Hai (Jaws, 1975) – nur gibt Roy Scheider, der bei Spielberg den menschlichen Protagonisten spielte, nunmehr den Hai.

Scheider und Adam Baldwin spielen die Mobster Cohen und Tate, die es auf den Jungen abgesehen haben, den Einzigen, der die Schuld ihres Syndikats an einem Verbrechen beweisen kann – und sich mit seinen Eltern und zwei FBI-Agenten in dem kleinen, abgelegenen Haus in der Prärie verschanzt hat. Bald fliegen Kugeln und die von ihnen aufgerissenen Körper durch die Luft. Etwas später befinden sich die beiden Gangster im Auto auf dem Weg zu ihren Bossen in Houston – mit einem Kind auf dem Rücksitz.

Überlandfahrt in atemberaubendem Tempo

32 Jahre, nachdem Cohen and Tate entstand, lese ich Stopping Power, den elften und bislang letzten Roman von Eric Red, der sich seit zehn Jahren darauf verlegt hat, Thriller zu schreiben. Wie die anderen beiden mir bekannten Bücher von ihm, Don’t Stand So Close (2011) und White Knuckle (2015), verschlinge ich auch dieses regelrecht in wenigen endlosen binge reads bis spät in die Nacht. Nicht ganz einverstanden bin ich allerdings mit dem Ende des Buches, wenn in einer besonders durchgeknallten letzten Volte die Protagonistin, die Stuntfrau Stephanie Power, zum letzten Mal auf ihre Gegenspielerin, die skrupellose deutsche Bankräuberin und Kidnapperin Ilsa Bakke, trifft – und zwar mit einem sehr buchstäblichen großen Knall.

Wie Cohen and Tate erzählt auch Stopping Power die Geschichte eines durch eine Kindesentführung in Gang gesetzten Roadtrips. Gab es im Film aber (zunächst) ein gerade in seiner scheinbar entspannten Langsamkeit, unter der die Hochanspannung aber stets fühlbar bleibt, bedrückendes psychologisches Kammerspiel auf der Landstraße, so geht die Überlandfahrt im Buch gleich mit atemberaubendem Tempo los, das sich später immer weiter und spektakulärer steigert.

Stephanie ist mit ihrer Teenagertochter Libby auf einem Trip durch Texas. Nachdem sie in einer Tankstelle die Rechnung beglichen hat, findet sie, zurück an der Zapfsäule, weder Auto noch Tochter. Denn Ilsa hat, auf ihrer Flucht nach einem sehr blutrünstig ausgegangenen Banküberfall, bei dem sie 60 Millionen Dollar in Wertpapieren erbeutete, Ersteres gestohlen und Letztere entführt. Stephanie kommt in Ilsas ausgeklügeltem Plan die Aufgabe zu, mit dem Auto der Gangsterin, das diese mit steckendem Zündschlüssel an der Tankstelle zurückließ, zu fliehen, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, was Ilsa die Möglichkeit gibt, sich in entgegengesetzter Richtung davonzumachen. Die an Stephanie per Handy gegebene Anweisung lautet, um das Leben ihrer Tochter zu rasen: Sowie sie bremst oder von der Polizei aufgehalten wird, tötet Ilsa Libby. Doch Stephanie, deren Vater bereits Stuntman war, arbeitet, während sie mit einer beständig wachsenden Polizeikolonne hinter sich und immer mehr Blechschäden um sich herum übers Land brettert, fieberhaft an einem Plan, wie sie die Gangsterin aufhalten kann.

Sowohl dieser Plot als auch Reds Erzählweise offenbaren ihre Ursprünge beim Film. Zum einen deshalb, weil seine Romane oft Geschichten erzählen, wie man sie eher aus dem Genrekino als der Genreliteratur kennt. Zum anderen unternimmt er auch den Versuch, filmische Erzählweisen auf die Literatur zu übertragen. Stopping Power gibt sein Geschehen aus der Perspektive vieler verschiedener Figuren wieder, und die Art, wie sich ihre Wege kreuzen, erinnert an filmische Montageverfahren.

Straßen und Stahlkisten als Gefängnisse

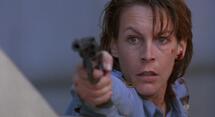

Eric Red, 1961 in Pittsburgh geboren, begann seine Karriere als Drehbuchautor, der in den 1980ern moderne Genreklassiker wie Robert Harmons The Hitcher (1986) oder Kathryn Bigelows Near Dark (1987) und Blue Steel (1990) schrieb. Das eröffnete ihm später die Möglichkeit, eine Handvoll kleiner, meist ziemlich blutrünstiger Filme selbst zu inszenieren. Heute sind sie allerdings weitgehend vergessen.

In Body Parts (1991) etwa, seinem zweiten Spielfilm als Regisseur, verliert der Psychologe Bill Chrushank (Jeff Fahey), der mit verurteilten Mördern arbeitet, zu Beginn bei einen schweren Autounfall einen Arm. Durch ein neuartiges Verfahren wird ihm der Arm eines anderen, kürzlich verstorbenen Mannes transplantiert. Schon bald darauf wird Bill von unheimlichen Visionen heimgesucht, und sein neuer Arm scheint ein dämonisches Eigenleben zu entwickeln. Wie sich herausstellt, gehörte er einem hingerichteten Serienkiller, dessen Körperteile an verschiedene Männer weitergegeben wurden, die nun alle damit zu kämpfen haben, dass in den Transplantaten die Boshaftigkeit ihres ursprünglichen Besitzers fortlebt. Diese Geschichte gibt Body Parts Gelegenheit zu Reflexionen darüber, wo genau im Menschen das Böse sitzt – und zu einigen spektakulären Splatterszenen und verstörenden Tableaux vivants, die vage an die monströsen Bildwelten des irisch-britischen Malers Francis Bacon erinnern. Reds Werwolf-Film Bad Moon (1996) ging mit dem Kunstblut ebenfalls nicht sparsam um, aber zugleich legte er mit einer für das Genre eher untypischen Ausführlichkeit seinen Fokus auf die familiären Konstellationen der Figuren und wird dadurch im Kern zu einem ziemlich sonderbaren Melodram.

So sehr es sich lohnt, die faszinierenden, idiosynkratischen Regiearbeiten Eric Reds wiederzuentdecken, so ergiebig ist es auch, sein Werk als Ganzes zu untersuchen, sich mit ihm als Auteur zu befassen, der zwischen den Welten von Film und Literatur wandelt. Motive, die alle seine Filme und Romane verbinden, sind schnell ausgemacht. Es geht um ein Leben on the road, wobei die zutiefst amerikanischen Freiheitsversprechen der Reise durch die Weite der Landschaft ein ums andere Mal in den Abgrund führen. Dass die endlose Straße, auf der sie über das Land brettern, oder auch die Stahlkisten, in denen sie sitzen, für die Fahrer*innen zum Gefängnis werden, gilt für The Hitcher und Cohen and Tate, für Stopping Power und auch für White Knuckle, einen Roman, in dem Red eine FBI-Agentin und einen Trucker gemeinsam auf einen Serienkiller aus dem Fernfahrermilieu ansetzt.

Wo Autos und die Landschaft, die sie durchqueren, wichtiger Bestandteil von Reds Schaffen sind, bietet der von ihm geschriebene HBO-Western The Last Outlaw (Geoff Murphy, 1993) eine historische Variation des Reisemotivs: Ein paar ungewaschene, bärtige Outlaws um einen so fiesen wie großartigen Mickey Rourke jagen einander auf Pferden durch die Wüste, verstrickt in ein Netz der Lügen und Intrigen, das so eng gesponnen ist, dass ihnen nur der Ausweg bleibt, einander zu Klump zu schießen – oder aber den Colt gegen sich selbst zu richten. Ein Film, der in seinen Zeitlupen-Massakern mitunter wirkt, als sei Sam Peckinpah aus dem Grab auferstanden, um (wie zu Beginn seiner Karriere) einen Fernsehfilm zu drehen – und eine weitere kleine Genreperle, die zu entdecken unbedingt lohnt.

Obsessionen verbinden alle Figuren

Ein weiteres wichtiges Motiv in Reds Werk ist die Gewalt, wobei der Fokus vor allem auf Serienkillern und Massenmördern liegt, von The Hitcher bis Blue Steel, von seinem ersten Roman Don’t Stand So Close bis zum neuesten Stopping Power. Vielleicht kristallisiert sich das, wofür Red als Auteur steht, nirgends so deutlich heraus wie dort, wo er die Motive der Reise und des Serienmörders unmittelbar miteinander kurzschließt. Kennzeichnend für seine Figuren ist ihre innere und äußere Getriebenheit, deshalb kommt sein Schaffen dort ganz zu sich, wo Serientäter, die ein innerer Drang, eine unbesiegbare Obsession zu ihren Taten treibt, auf der Landstraße jagen oder gejagt werden.

So wird in The Hitcher der junge Jim Halsey (C. Thomas Howell) auf seiner Überlandfahrt nicht bloß von einem Serienkiller bedroht, der ihn in ein erbarmungsloses Katz-und-Maus-Spiel verwickelt. Der ältere Mann, den Rutger Hauer zu einer unvergesslichen Gestalt, einem regelrecht metaphysischen Bösen macht, löst in dem jüngeren vielmehr auch einen Konflikt mit dem eigenen unterdrückten homosexuellen Begehren aus. So wird die äußere Flucht vor einem Mann in einer leicht durchschaubaren Metapher zur inneren Flucht vor der eigenen Sexualität.

Auch in White Knuckle sind es die Obsessionen, die alle Figuren, „Gute“ und „Böse“, Jäger und Gejagte, miteinander verbinden. Red zeichnet ein gut recherchiertes Bild der Welt der Trucker, die diejenigen, die sich ihr verschreiben, mit Haut und Haaren verschlingt. Trucker sein ist kein Job, sondern ein Lifestyle, die „Parallelgesellschaft" eines modernen Nomadentums in der Welt der Sesshaften. Dieses Milieu lässt Red auf das des FBI treffen – und was Fernfahrer und Agentin miteinander verbindet, sie zu einem reizvollen Buddy-Gespann macht, ist nicht nur die absolute Hingabe an ihren Job, sondern auch, wie sehr sich beide in ihrem Alltag mit – wenn auch natürlich sehr unterschiedlichen – Extremen konfrontiert sehen.

Wer sich aber einer Sache so vollkommen verschreibt, der tut das bei Red immer auch aus psychischen Motiven. Nicht nur für den truck driving serial killer mit dem Codenamen White Knuckle, sondern auch für seine Verfolger*innen geht es bei der Treibjagd nicht zuletzt um den Versuch, eigene Traumata zu bewältigen. Wo die „Guten“ und die „Bösen“ einander in ihren Obsessionen spiegeln, da unterscheidet sie doch der Umstand, dass es der Agentin schließlich gelingt, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, während der Killer dazu verdammt ist, andere Menschen so lange für das zu bestrafen, was ihm selbst einst angetan wurde, bis er schließlich gestellt wird.

Noch das Unwahrscheinlichste wirkt plausibel

Ist die Welt Eric Reds also eine der Extreme, dann lässt sie uns ein ums andere Mal nicht bloß staunend über das Geschehen an sich zurück, sondern auch darüber, dass das alles, so komplett over the top, wie es oft ist, funktioniert. Wie kann es sein, dass uns das Ende von Cohen and Tate mit offenem Mund zurücklässt, uns anerkennend „Das hat er doch gerade nicht wirklich gemacht?“ statt genervt „Was soll der Quatsch?“ fragen lässt? Warum ist die Szene, in der wir kurz vor Schluss in die komplett aus den Überresten seiner Opfer eingerichtete Behausung des White Knuckle gelangen, der sein Feierabendbier aus einem menschlichen Schädel trinkt, bei allem nachtschwarzen Humor nicht albern und lächerlich, sondern durch und durch verstörend? Warum sind wir bereit, Red Geschichten zu glauben, in denen Menschen über Jahrzehnte mit schwersten Gewaltverbrechen aller Art davonkommen? Warum verzeihen wir ihm – auch wenn ich persönlich im Kontext gut auf sie verzichten könnte – gar eine Szene, in der eine Frau einen fliegenden Hubschrauber zur Explosion bringt, indem sie ihn mit dem Auto rammt – und selbst überlebt?

Zunächst ist all das eine Frage der Tonalität. Was Red immer wieder souverän gelingt, ist, eine Erzählstimme und -art zu finden, die noch das Allerunwahrscheinlichste für die Dauer, die wir uns seinen Geschichten hingeben, plausibel wirken lässt. Zum anderen geht es um den Kontext, in den Red solche Ereignisse einbettet. Wie sich beides zueinander verhält, ist von Werk zu Werk sehr unterschiedlich. So führt uns White Knuckle in eine Welt, in der Menschen leben, deren täglich Brot die Serienkillerjagd ist oder die Jahr um Jahr, zu allen Tages- und Nachtzeiten Zigtausende Kilometer kreuz und quer durch Nordamerika zu reisen – eine Welt also, die von der der meisten Lesenden von vornherein so weit entrückt ist, dass sie gerne bereit sind zu glauben, dass sich in ihr ganz besonders außergewöhnliche und blutrünstige Dinge zutragen. Während hier also ein extremes Leben immer extremere Blüten treibt, ist es in Don’t Stand So Close die etwas verschlafene Welt einer amerikanischen Kleinstadt, in die nach und nach das Grauen einsickert.

So unterschiedlich die Milieus dieser beiden Romane auch sein mögen, die detaillierte und liebevolle Zeichnung der Lebenswelten der Figuren hat hier wie dort einen guten Anteil daran, dass die Bücher funktionieren. In Don’t Stand So Close passiert zunächst sehr lange nicht viel mehr, als dass Red uns mit seinen Figuren und ihrem Umfeld bekannt macht, uns von ihren (Teenager-)Sorgen und Ängsten sowie ihren Beziehungen erzählt. Linda Hayden, die Serientäterin, die die jugendlichen Protagonist*innen heimsucht, tarnt sich denn auch nicht umsonst als feuchte Teenagerträume auslösende Lehrerin: So kann sie einerseits als schwarz-pädagogische Erzieherin, Agentin eines ganz besonders grausamen Coming-of-Age gelesen werden. Andererseits ist für den adoleszenten Protagonisten Matthew Poe wie für Jim in The Hitcher der Kampf mit einem Monster in der Außenwelt auch einer mit dem eigenen Begehren, das er diesem entgegenbringt. Doch so wenig wie Hauers Hitcher erschöpft sich auch diese Figur darin, reine Projektionsfläche für das Innenleben des männlichen Protagonisten zu sein.

Der Kontrast zwischen ihren eigenen Taten und der Gruppenvergewaltigung, die sie in ihrer Jugend erleben musste und nie überwinden konnte, die sie schließlich dazu brachte, willkürlich die Leben männlicher Teenager zu zerstören, ist auch ein gutes Beispiel für die Geschlechterverhältnisse in Reds Schaffen. Dass Linda in ihrem Tun auch davor nicht zurückschreckt, junge Männer fälschlich sexueller Gewalt zu bezichtigen, mag man zunächst problematisch finden. Wenn wir im Epilog dann aber mehr über ihre eigene Geschichte erfahren, offenbart das auch den Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Gewalt in einer patriarchalen Gesellschaft. Die Gewalt der Frau ist die einer gebrochenen, wahnsinnigen Einzelgänger- und -täterin, die Männergewalt hingegen ist berechnend, ritualisiert, systemisch.

In White Knuckle erfahren wir eine Menge über das Milieu der Fernfahrer, ihren Jargon, die Technologie, die ihr Arbeitsmaterial ist, ihre Unfähigkeit, sich mit der Sesshaftigkeit anzufreunden. Vielleicht etwas weniger ausführlich, aber doch tendenziell ähnlich verhält es sich mit der Stuntfahrer*innenzunft in Stopping Power. In allen drei Romanen gilt: Es ist die glaubhafte Schilderung der Milieus, die auch das oft reichlich überzogene Geschehen letztlich glaubhaft macht.

So viel Zeitkolorit seine Geschichten auch bieten und so wichtig zeitgenössische Technologien in ihnen sind – Don’t Stand So Close etwa spielt mit seinem 1990er-Setting in einer Zeit, als man bei Netflix noch DVDs leihen konnte, und die Handlung von Stopping Power würde ohne Smartphones schlicht nicht funktionieren –, so altmodisch wirken sie darin, dass es ihnen immer in erster Linie darum geht, eine Geschichte zu erzählen, die darin einer Reise gleicht, dass sie einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat – und zwar meist in genau dieser Reihenfolge. Eric Red hat Drehbücher geschrieben, war Filmemacher und ist nun Thrillerautor, ein Wanderer zwischen den Welten von Film und Literatur: Was sein Schaffen als Ganzes dabei vor allem eint, ist, dass es ihm immer darum ging, ein möglichst effektiver Geschichtenerzähler zu sein.

Kommentare zu „Straßen in den Abgrund: Der Filmemacher und Romancier Eric Red“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.