Sheffield Doc/Fest 2020: Sehtagebuch

Arbeit jenseits des Home Office: In einem Pariser Kiosk laufen die Familiengeschäfte immer weiter, in Mexiko sichern Hinterbliebene alternative Spuren und in Osteuropa verbinden Kabeltechniker auch Menschen miteinander. Notizen vom Sheffield Doc/Fest.

Aus dem Häuschen: Le Kiosque

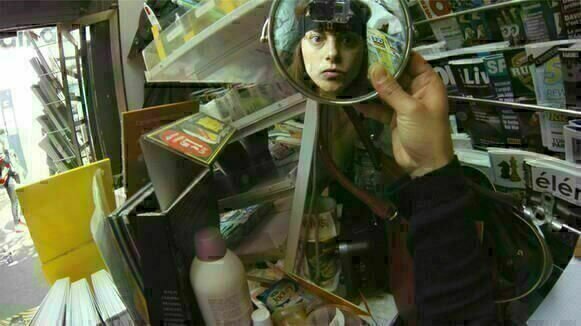

Alltägliches Treiben am Pariser Place Victor-Hugo, an dem sich ein kleines Kioskhäuschen befindet. Ruhig liegt es da, stoisch inmitten des Menschentreibens. Fast wirkt es wie ein Hafen für all die Suchenden und Gestrandeten. Reisende legen an, fragen nach dem Weg, ziehen weiter. Schon in der vierten Generation werde das Geschäft geführt, erklärt die Filmemacherin Alexandra Pianelli in Le Kiosque. Eigentlich hat sie Kunst studiert. Nun hilft Pianelli ihrer Mutter für ein paar Wochen bei der Arbeit im Kiosk aus, filmt das business as usual mit; nur dass jene enge Welt zwischen Zeitungen und Schokoriegeln mit heutigem Blick gar nicht mehr so usual wirkt. Die Sicherheitsabstände und Behelfsmasken fehlen. Es sind neue Normalitäten entstanden.

An Le Kiosque ist vor allem die Vierfach-Position von Pianelli als Kamerafrau, Regisseurin, Verkäuferin und Tochter bemerkenswert. Da muss eben manchmal die Kamera weggelegt werden, wenn die Mutter anruft. Der auf zwei Quadratmeter beschränkte Schauplatz in funktioniert nach spezifischen Regeln, in die PIanelli die Zuschauenden einführt, ein Wissen, das sie wiederum von ihrer Mutter hat. Die Familiengeschäfte laufen also weiter; Zuschauen in Le Kiosque fühlt sich stellenweise an wie ein Betriebspraktikum zu Schulzeiten. Als Drehort ist der Kiosk eine Herausforderung, weshalb der Film voller kreativer Kameraeinstellungen und -einsätze steckt. Mal mit der GoPro, mal mit dem Smartphone, dann wieder durch die weitwinkligen Objektive einer Spiegelreflex-Kamera gedreht, schaut Pianelli in und aus dem Häuschen. Während und nach der Arbeit (als wäre ein Filmdreh nebenher nicht genug) bastelt und malt sie. Die Ergebnisse dieser Momente finden etwa als Comics Verwendung, anhand derer die Filmemacherin auch schonmal die Krise der Printmedien erklärt.

Über die allgegenwärtigen Magazincover und Schlagzeilen lässt sich der Film in einem Heute verorten. Sein Schauplatz ist gleichzeitig alltäglich wie antiquiert, aus der Zeit gefallen. Er ist utopischer und praktischer Ort des sozialen Miteinanders. So zeigt Le Kiosque auch Interaktionen im Kiosk, bei denen nicht ausschließlich Verkäufe im Fokus stehen, und etabliert Figuren, die immer wieder dort einzukehren scheinen: Madame Piou Piou, die gerne Anekdoten über ihren toten Mann erzählt; Monsieur Bouvard, der Pianelli die besten Backwaren der Stadt mitbringt; der Obdachlose Damien, der einer Kundin unbedingt Geld für eine Metro-Fahrkarte leihen will. In ihnen und den anderen, anonymen Kund*innen zeigt sich eine zweite, familiär wirkende Struktur, in der Pianelli sich beweisen muss.

Gigantisches Beweisstück: Volverte a Ver

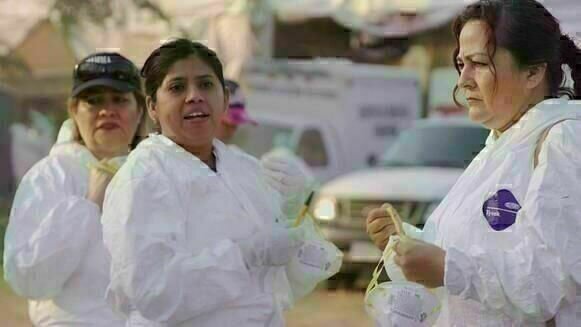

Die Kamera geht nicht mit ins Ausgrabungszelt. Geduldig wartet sie am Zaun davor und bei der Unterkunft in der kleinen mexikanischen Gemeinde, in der Mutter und Tochter Hernández sich abends nach getaner Arbeit mit den anderen Prozessbeobachtenden besprechen. Dabei sitzt die Kamera mit am Tisch. Sie ist stumme Mitwisserin, eine Komplizin. Ähnlich wie die Menschen in Carolina Corrals Volverte a Ver schneidet sie die Geschehnisse mit und sammelt unermüdlich Indizien. „They wait to see who gives up first“, stellt eine Frau am Tisch irgendwann fest. „They“, das sind in diesem Fall staatliche Institutionen, die fragwürdig agieren. Ihnen wollen die Tischgemeinschaft und Corrals Film etwas entgegensetzen.

2014 wurde in Jojutla im Bundesstaat Morelos ein Massengrab entdeckt. Bei den anonymen Leichen aus dem Grab soll es sich um Opfer staatlicher Gewalt handeln, die im Zuge des Drogenkriegs aus Willkür umgebracht und verscharrt wurden. Nachdem die ortsansässige Polizei keine Ermittlungen anstellt, schließen sich Edith und Tranquilina Hernández und Angelica Ramirez mit weiteren Personen zusammen, deren Verwandte auf unbekannte Weise verschwunden sind. In der fehlenden Gewissheit über den Verbleib ihrer Kinder, Schwestern und Ehemänner lesen sich die Hinterbliebenen in Gesetze, Beerdigungsrecht und forensische Theorien ein und beantragen eine erneute Öffnung und Erschließung des Grabes in Jojutla – unter ihrer Aufsicht.

Volverte a Ver begleitet den Weg dorthin sowie jene zweite Untersuchung. Regisseurin Corall gibt den Angehörigen Raum, um ihre Wut und Geschichten zu teilen. Der Chor der Hinterbliebenen, der vor allem weiblich besetzt ist, zweifelt an dem Vorgehen der Spurensicherung, die trotz Beobachtung Beweise fälscht und zerstört anstatt diese sorgsam aufzunehmen. Um einen Gerichtsprozess bestreiten zu können, dokumentieren die Protagonist*innen von Volverte a Ver die Unrechtmäßigkeiten und Funde, fertigen undercover alternative Berichte und Zeichnungen an. Coralls Film wird durch die Bündelung und Inszenierung dieses Materials selbst zu einem gigantischen Beweisstück, das ausgegraben werden will.

Warten als Lebenseinstellung: Please Hold The Line

Please Hold The Line von Pavel Cuzuioc ist eine Liebeserklärung an das, was Menschen und Informationen verbindet: Hardware. In Zeiten der Immaterialisierung und Digitalisierung nimmt Cuzuioc Kabeltechniker in Moldawien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine in den Blick. Die Geschlechterverhältnisse im Film sind insofern auffällig, als dass Weiblichkeit fast ausschließlich in Form der Stimmen von Sekretärinnen und Telefonistinnen auftritt, in denen Aufträge an die Techniker verteilt werden. Technik ist in Please Hold The Line ein männlich besetztes Feld, das ein exklusives, mystisches Wissen umgibt.

Von diesem Wissen ausgeschlossen sind vor allem ältere Menschen, zu denen die Techniker in Please Hold The Line gottgleich herabsteigen. Sie absolvieren Hausbesuche, bei denen Router neu gestartet und Fernseher frisch verkabelt werden. Neben umfangreichen Fehlerbeschreibungen warten die Kund*innen mit Erzählungen über den Afghanistan-Einsatz, rassistische Bemerkungen aus der Hotline des Netzbetreibers und Kriminalfälle aus dem Radio auf. „This is all because of the internet“, sagt eine Frau um die 70 angesichts der bad news, die für das Personal von Please Hold The Line allgegenwärtig sind. Dem Pessimismus, der durch viele Gespräche mit den Kund*innen und die Inszenierung reißerischer Nachrichtenoberflächen entstehen, setzt Cuzuioc die Geduld der Techniker entgegen, die in ihrer Abgeklärtheit wahnsinnig komisch wirkt. Warten ist nicht nur konkreter Bestandteil der Arbeitsvorgänge an Telefon, Fernsehen, Wifi und Funkmasten, sondern Lebenseinstellung.

Please Hold The Line hat ein ruhiges, gediegenes Tempo. Es scheint nicht viel zu passieren abseits der Nachrichtenwelt, die über das Radio auf der Autofahrt zum nächsten Objekt mitläuft. Dabei handelt es sich bei Cuzuiocs Film um ein Porträt von Ländern, die zur ehemaligen Sowjetunion gehörten und nun eigenständig operieren. Please Hold The Line zeigt Innen- und Außenräume, die privat anmuten, aber von nationalen Bestrebungen und Unterschieden im Netzaufbau durchdrungen sind. Der allgemeinen Frage danach, was Menschen zusammenbringt, fügt der Film so eine weitere Ebene hinzu, untersucht er doch auch osteuropäische Identitätsbildungen. Der Techniker Ghena diskutiert einmal mit einem Kunden, warum das mit der Abschaffung des Kapitalismus immer noch nicht geklappt hat. Eine Lösung haben beide Männer nicht.

Kommentare zu „Sheffield Doc/Fest 2020: Sehtagebuch“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.