Schüchterne Liebe, tödliche Gewalt: Zwei Debütfilme auf dem Filmfest Hamburg

Eine Art Lolita ohne Sex und aus Lolita-Perspektive inszeniert Suzanne Lindon mit sich selbst in der Hauptrolle. Peter Dourountzis interessiert sich nicht für das Menschliche im Frauenmörder, sondern für Fassaden und Projektionen.

Distanziert angekitscht: Frühling in Paris

Kann ein Film denn schwach sein, der mit den ersten musikalischen Klängen auf der Tonspur die sympathisch geschwätzige Mädchenrunde verlässt, um ein Glas im Close-up zu begutachten, aus dem sich ein alkoholfreier Cocktail auf Granatapfelsirupbasis den Weg durch einen Strohhalm in Richtung Mund der Protagonistin bahnt? Auf keinen Fall.

Die 16-jährige Suzanne, in der Mitte des Bildes, ist umringt von Gleichaltrigen (die Cola trinken, später auch Bier) und ihrem ununterbrochenen Gelaber, das den Soundtrack der Pubertät bildet, noch vor jedem Pop. Sobald diese Suzanne aber auch nur zu denken beginnt, so scheint es, gehört das Bild ihr, die Kamera macht mit, vergisst das Gelaber drumherum, und die Colas, und das Bier, und dann ist alles Diabolo Grenadine.

Suzanne wird gespielt von Suzanne Lindon, die ist 20 Jahre alt, Tochter der Schauspieler Vincent Lindon und Sandrine Kiberlain, und hat den Film auch geschrieben und inszeniert. Das junge Alter und die kreative Personalunion lassen einen an Xavier Dolan denken, aber wo bei diesem das queere Outsider-Leiden sich in nervöse, dringliche, ungestüme Bilder übersetzte, nimmt sich Frühling in Paris (Seize Printemps) eher zurück, bleibt melancholisch und verschüchtert.

Und wird schließlich zu einer Art Lolita ohne Sex und aus Lolita-Perspektive. Denn Suzanne ist bald verliebt, aber nicht in einen Schulkameraden – auf einer Party, zu der sie dann doch mal mitgeht, verweigert sie die Jungsbewertung auf einer Skala von 1 bis 10, indem sie allen eine 5 gibt. Dafür tut es ihr dann Raphaël umso mehr an, der ihr wiederholt auf der Straße begegnet. Raphaël ist auch noch Schauspieler am Theater, allerdings auch 35.

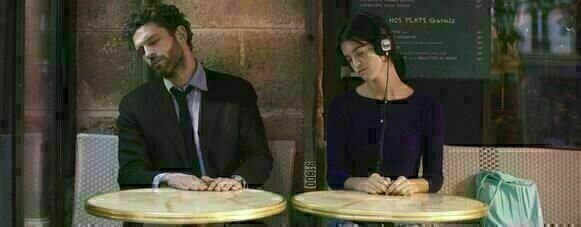

Die Affäre beginnt, vom ersten Ansprechen bis zum gemeinsamen Tanzen, und mehr wird hier auch nicht passieren. Jedes Wort, jede Geste, jeder gemeinsame Diabolo Grenadine, jeder charmante Kuss Raphaëls auf Hand oder Hals Suzannes wird von ihr, die jetzt nicht mehr überzeugt Jeans, sondern pflichtschuldig Röcke trägt, als kostbare Erfahrung angenommen, bevor der Film zurück in einen Alltag schneidet, in dem eine sonst so strebsame, unpubertäre Tochter ihren Eltern langsam etwas merkwürdig vorkommt.

Schwärmen: ganz schön viel, leiden: ein bisschen, lieben: vielleicht, leben: noch eine ganze Weile. Frühling in Paris ist ein tolles Debüt, eine schnörkellose, aber behutsam verzierte Geschichte über schüchterne Gefühle, leicht angekitscht, aber stets mit der richtigen Distanz erzählt. Vor allem lässt Lindon den expressiven Imperativ des Liebesfilms links liegen, scheint da tatsächlich ganz Tochter der stets wenig veräußernden Schauspieler-Eltern. Das ganze Brimborium der Leidenschaften bleibt da drin, in Suzanne, wir spüren es ja trotzdem hier draußen.

Das menschliche Antlitz: Rascal

Auch Rascal (Vaurien), ausgestattet mit dem Cannes-2020-Label für Filme, die in irgendeiner Form in diesem Mai an der Croisette gelaufen wären, ist ein Regiedebüt aus Frankreich, auch hier geht es mitunter um heterosexuelle Affären zwischen Mitt-Dreißigern und deutlich jüngeren Frauen. Aber wo Frühling in Paris eine Augenhöhe zwischen der Teenagerin und dem Schauspieler einzieht, ist jede Begegnung zwischen dem erratischen Djé und den Frauen entweder ein Gewaltakt oder eine verlogene Verführung.

Auftritt Pierre Deladonchamps, der stille Beobachter aus Der Fremde am See (2013), wildes, blondes Haar, meist unter einer Kapuze oder Mütze versteckt, umso intensivere Augen, die manchmal verräterisch funkeln. Außerdem französischer Staatsbürger, auch das betont Djé immer wieder, denn er lebt auf der Straße und schnorrt sich durch. Wir werden über diesen Djé nicht viel mehr erfahren, als dass er wohl frisch aus dem Knast kommt und keine Bleibe hat. Aber er ist kein Guter, das ist von der ersten Szene an klar, in der er eine Teenagerin im Zug belästigt, fotografiert, körperlich angreift und erst von ihr ablässt, als der Schaffner kommt.

Dass er kein Guter ist, wissen zwar wir, aber nicht die Leute, denen er begegnet. Irgendwann landet Djé in einem besetzten Haus und wird Teil einer Anarcho-Gang, bandelt mit Maya (sich endlich jenseits des Kechiche-Popo-Universums beweisend: Ophélie Bau) an, die ihn nicht nur hot findet, sondern auch witzig, charmant, mysteriös. Und das ist er ja auch. Oder besser: Weil sie ihn so findet, ist er es auch. Denn Djé ist zwar Haupt-, aber eigentlich gar keine Figur, bleibt radikal unterbestimmt, ein Serienmörder, so viel ist irgendwann klar, aber seine Motivationen, seine Herkunft, all das interessiert Regisseur Peter Dourountzis nicht. Es geht hier nicht um die Faszination des Bösen oder das Menschliche im Frauenmörder. Es geht um Fassaden und Projektionen.

Ein charmanter, attraktiver, böser, blonder Mann, der durch Paris driftet und Opfer sucht, zum Töten oder Verführen. Blond, das ist wichtig, denn Dourountzis interessiert sich für die Verhältnisse, die es vor allem denjenigen erlauben, böse zu sein, die nicht weiter auffallen. Misogynie und sexuelle Gewalt ist überall in diesem Film, aber während die migrantischen Kollegen auf der Baustelle, auf der sich Djé zeitweise verdingt, sexistisch herumfrotzeln, lässt Djé Taten sprechen, bevor er wieder zum Charmeur wird. Aus einer Polizeikontrolle mit wahrscheinlich tödlichen Folgen ist wiederum er derjenige, der mit dem Leben davonkommt.

Manchmal merkt man dem Film seine fast zehnjährige Entstehungsgeschichte (wenigstens in Dourountzis’ Kopf) an, manchmal ist Rascal zu durchdacht for its own good. Aber dann ist es doch aufregend und stimmig, wie der Serienkiller-Topos aus der Genrelogik katapultiert und in die Welt gestellt wird, eine Welt auch, in der junge Frauen nicht mehr mitspielen, dem Sprücheklopfer am Tresen schon mal einen frischen Tampon in den Rotwein tunken. Die unterschiedlichen Frauenfiguren, die entweder off screen Gewalt und Tod finden oder on screen siegen werden, sind ohnehin die Stärke des Films: Sie sind weder hilflose Opfer noch Racheengel, müssen tagtäglich mit Gefahren umgehen, gegen die sie sich unterschiedliche Strategien zurechtgelegt haben, wollen trotzdem nicht nur fürchten, sondern begehren und riskieren, Fremden begegnen, Sex haben. An ihnen übt sich der Film am Konkreten, ohne seine Politik dafür einzubüßen. Sie wehren sich, ohne deshalb gleich zur Starken Frau werden zu müssen, sie werden angeblickt und blicken zurück, ohne damit gleich den Männlichen Blick umkehren zu müssen.

Kommentare zu „Schüchterne Liebe, tödliche Gewalt: Zwei Debütfilme auf dem Filmfest Hamburg“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.