Schreiben über Film (2): „Strike or Die“ und „Schwarze Milch“

Strike or Die lässt den Kampfgeist streikender Bergarbeiter durch Nebelschwaden heraufziehen. Schwarze Milch über ein Treffen zweier gegensätzlicher Schwestern in der Mongolei ist zugleich ein Liebesbrief und eine Provokation. (Stiftung Universität Hildesheim)

Annäherung ans Streikgefühl

Ein Lichtermeer nähert sich der Kamera und entfaltet sich alsbald als ein Lichter-Heer. Es sind französische Minenarbeiter mit Stirnleuchten, die streiken und für ihre Rechte kämpfen. Die Aufnahmen sind unscharf und sichtbar alt. Es handelt sich um Archivmaterial. In Grève ou crève, auf Deutsch Streik oder stirb, dem ersten Langfilm des französischen Regisseurs Jonathan Rescigno, werden historische Bilder der Bergarbeiterstreiks von 1995 in Lothringen mit Szenen aus der Gegenwart in der Region verbunden: Es gibt einen Boxclub, in dem Jugendliche von einem älteren Mann angeschrien werden, er ist ihr Trainer. Dann sind da zwei Jungs, die einen Jahrmarkt besuchen und in die Disco gehen. Die Generation der damals Streikenden ist ebenfalls vertreten, zum Beispiel mit einem Mann, der dem Bergbaumuseum Erinnerungsstücke übergibt.

Grève ou crève verfolgt nun verschiedene Strategien, diese unterschiedlichen Erzählungen miteinander zu verknüpfen. So wird über wiederkehrende Einstellungen auf einen Häuserblock deutlich, dass sich die Geschichten am selben Ort abspielen bzw. abspielten. Explizit benannt wird dieser Ort jedoch nicht. Denn es ist nicht so sehr eine konkrete Dokumentation der Streiks oder des aktuellen Umgangs damit. Vielmehr entfaltet sich über die verschiedenen Bilder ein dumpfer gesellschaftlicher Gegenwehr-Impuls, der zeitlos ist und an dem gezeigten Ort wie ein Symptom der eigenen Geschichte immer wieder aufzukeimen scheint. Diese Dynamik eines Kampfgeistes, der nie ganz gelöscht ist und stets neu auflodern kann, wird zusätzlich durch Nebelschwaden verdeutlicht, die durch viele der Filmbilder ziehen. So schafft der Film es, dass sich trotz des sehr heterogenen Bildmaterials eine Form von Kontinuität andeutet.

Jonathan Rescigno selbst ist der Enkel eines damals am Streik beteiligten Bergarbeiters. Insofern kann Grève ou crève auch als Filmprojekt mit einem sehr persönlichen Anliegen verstanden werden, in dem eine Annäherung an das Gefühl des Streiks versucht wird. Für diesen Modus des Aufarbeitens, der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichtlichkeit, wählte Rescigno, zusätzlich zum Archivmaterial, eine Komposition aus dokumentarischen Aufnahmen und gescripteten Szenen, für die etwa die Jugendlichen auf dem Jahrmarkt natürliche Gesprächssituationen noch einmal reenacted haben. Die Grenze zwischen Echtheit und Spiel wird dadurch teilweise unscharf. Die Archivaufnahmen der Bergarbeiter sind durch die Brutalität und die Energie der Kämpfe zwar beeindruckend, suggerieren durch die historische Video-Bildästhetik jedoch auch eine Distanz und Abgeschlossenheit. Insofern wird in Grève ou crève zwar immer wieder gekämpft, nicht zuletzt um einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Bildsequenzen, die Dringlichkeit des Titels Streik oder stirb vermittelt sich in letzter Konsequenz jedoch nicht.

Christina Sandmeyer

Unvereinbares, das eins sein will

„Wird sich meine Familie an mich erinnern?“, fragte sich Uisenma Borchu, als sie in die transsibirische Eisenbahn einstieg und die Mongolei verließ. Als Regisseurin, Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin antwortet sie durch ihren Film Schwarze Milch mit einem zögernden Ja.

Sie erinnern sich an dich, aber werden enttäuscht sein, wenn sie dich wiedersehen. Dein sprachliches Niveau gleicht dem eines achtjährigen Kindes. Dein Verständnis für die Kultur ist so verschwunden wie dein Zugang zu ihr. Dann liegst du in trockener Erde, um einen Teil deiner Identität darin zu finden.

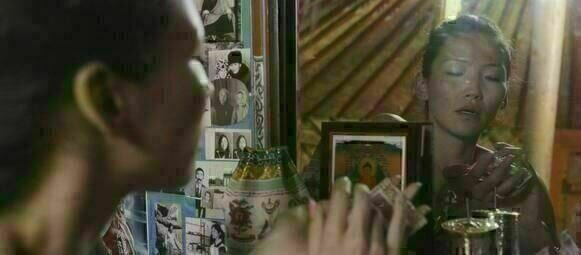

Die von Borchu gespielte Hauptfigur Wessi entschließt sich, ihre Schwester Ossi (Gunsmaa Tsogzol) in der Mongolei zu besuchen. Der Wind ist der Score, die Wüste die Leinwand, auf der ihre Annäherung gemalt wird. Das Wiedertreffen läuft trotz gegenseitiger Sehnsucht nicht reibungslos ab, denn die zwei Schwestern haben sich auseinandergelebt. Ihre Namen spiegeln die kulturelle Disparität.

Wenn er mal da ist, lebt Ossi mit ihrem Mann, dem zukünftigen Vater ihres Kindes, in einer Jurte. Wessi, die mit ihrer kosmopolitischen Ausstrahlung in der „Nachbarschaft” auffällt, hat ein anderes Wertesystem als ihre Schwester. Sie spricht sie auf ihre unglückliche Ehe an, geht ein Verhältnis mit einem viel älteren Mann ein und schlägt ihrer Schwester vor, wie die Ägypter in Milch zu baden. Ossi ist enttäuscht, dass Wessi die Traditionen ihrer Kultur vergessen zu haben scheint:

„In Milch zu baden ist eine Sünde!“

Ab und zu schauen die Figuren direkt in die Kamera, man hört Ossi im Off sprechen: „Ich möchte nicht wissen, warum du hier bist. Ich möchte wissen, dass du da bist … Die Erde, die ich habe, ist nicht deine. Aber unser Herz ist eins.“ Wie Geständnisse, die man sich einer Person nicht zu sagen traut, weil man Angst vor ihrer Antwort hat.

Schwarze Milch ist ein Liebesbrief und eine Provokation zugleich. Ein Liebesbrief an eine Kultur, der man sich annähern möchte. An die Familie, die für einen Kompromisse eingeht und einen willkommen heißt, obwohl man sich jahrelang nicht gesehen oder gesprochen hat. An die Natur als Fluchtort vor der Ungerechtigkeit des Menschen. Eine Provokation gegenüber der Kultur, die die Ausgrenzung und sexualisierte Gewalt an Frauen ignoriert. Gegenüber der Familie, die einen zur Anpassung zwingen möchte. Gegenüber der Gutgläubigkeit, die behauptet, Türen solle man wegen der bösen Geister nicht abschließen, obwohl die bösesten Besucher menschliche Form annehmen könnten. Schwarze Milch ist ein Oxymoron. Es geht um die vorgebliche Unvereinbarkeit zweier Dinge, die eins sein wollen.

Seok Min-Kang (Kkoki)

Kandierte Äpfel und Rauchbomben

Ein Knall, vom Fall. Eine Hand sortiert die zerstreuten Granaten zurück in die Kiste. Diese Hand wurde einmal verletzt, bei einer Sprengung, erzählt uns ihr Besitzer, ein ehemaliger Bergbauarbeiter. Ein leichtes Lächeln breitet sich in seinem Gesicht aus, wenn er von vergangenen Tagen berichtet, Mitte der 1990er Jahre, in denen andere explosive Mischungen vorbereitet wurden, um auf der Straße zu kämpfen. Einspielungen alter Aufnahmen zeigen Szenen von militanten Demonstrationen, weiße Helme, weißen Rauch.

Ein Knall, vom Schlag. Der Boxsack wackelt, verschwitze Körper richten ihren Blick nach vorn, konzentrieren sich auf die lauten Worte ihres Coachs, der langsam um sie herumkreist. Die Boxer*innen sollen noch schneller werden, noch stärker, noch härter. Sie alle kämpfen, doch wofür, bleibt lange Zeit erst einmal unklar.

Jonathan Rescigno begleitet für diese dokumentarische Erzählung einige Menschen über zwei Jahre in seiner Heimatstadt Forbach. Grève ou crève (Streik oder stirb) legt im Wechselspiel Bilder jetziger Generationen über die der Vergangenheit. Der Blick, ein Vierteljahrhundert zurückgewandt, in eine ehemalige Bergbauregion im Nordosten Frankreichs, enthüllt die Streiks der Arbeiter*innen gegen eine staatlich initiierte Verknappung des Sozialsystems. Der Sprung in die Gegenwart behauptet nach und nach einen Zusammenhang.

Gerade hängt die Kamera nah an zwei jugendlichen Freunden, wie sie unter einem Feuerwerk einen kandierten Apfel in eine Zuckerwatte drücken, schon springt die Szenerie in eine akkurate Küche, in der ein Streitgespräch argumentativ geprobt wird. Dann tritt ein Demonstrant eine Rauchbombe weg. Plötzlich der Boxring. Abrupt wechseln hier Welten innerhalb dieser einen Stadt. Es wird klar, dass sie alle etwas antreibt. Da sind die zwei Jungen wieder, sie überqueren die steinigen Halden und erreichen das Bergbaumuseum, erzählen von ihren Ahnen, die emigrierten, um Kohle zu fördern. Schauen in ihre eigene Zukunft, leicht bringen sie schwere Themen hervor, wie rassistische Ausgrenzungen aufgrund eines arabisch klingenden Namens. Für die politische Dimension von Grève ou crève scheint es nicht entscheidend, dass manchmal eine Unsicherheit entsteht, was vom Filmemacher und was vom Alltag inszeniert wird. Die Stadt und die in ihr wohnende Geschichte prägen die Menschen, erscheinen unbewegt bei Nacht, gar unschuldig, wäre nicht der Nebel, der durch sie hindurchkriecht.

Lisa Kreis

Diese Texte entstanden im Rahmen des Seminars „Schreiben über Film auf der Berlinale“ der Stiftung Universität Hildesheim.

Kommentare zu „Schreiben über Film (2): „Strike or Die“ und „Schwarze Milch““

Es gibt bisher noch keine Kommentare.