Schreiben über Film (2): Bunt, queer und hoffnungsvoll

Berlinale 2024: Kurze Kritiken über Lola Arias’ Reas (Forum) und Ruth Beckermanns Favoriten (Encounters), verfasst von Studierenden des Seminars „Schreiben über Film: Berlinale 2024“ (Stiftung Universität Hildesheim).

Forum: Reas (Lola Arias)

Voguing, Rockmusik, Soap-Operas: Lola Arias’ neuer Film, der am Sonntag in Berlin seine Weltpremiere feierte, zeigt auf wundersame Art den Alltag und die Erfahrungen einer Gruppe inhaftierter FLINTA*.

Es ist bereits ihr zweiter Beitrag für die Sektion Forum der Berlinale. Lola Arias steht auf der Bühne und erzählt von der Entstehung von Reas. Darin geht es um Yoseli, die wegen Drogenschmuggels verhaftet wird und sich im Gefängnis mit einer neuen Welt konfrontiert sieht. Ihre Mitgefangenen: andere FLINTA*. Sie alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen während ihres Gefängnisaufenthaltes gemacht und auch unterschiedliche Coping-Strategien entwickelt. So werden zum Beispiel Proben der im Gefängnis gegründeten Band oder Dance-Battles gezeigt. Kulisse für dieses Experiment ist eine seit 2001 geschlossene Gefängnisruine inmitten von Buenos Aires.

Das Besondere an Arias’ Film ist, dass er auf tatsächlichen Erfahrungen der Darsteller*innen basiert. Sie alle haben Zeit im Gefängnis verbracht, kennen sich teilweise von dort. In einem Film- und Theaterworkshop hat die Regisseurin bereits seit 2019 Rollenspiele und Interviews mit ihnen durchgeführt. Anders als man es bei einem Film über Inhaftierte vielleicht erwarten könnte, geht es in Reas nicht um die Darstellung von Gewalt oder Hoffnungslosigkeit, sondern vor allem um Solidarität und die Beziehungen zwischen den Figuren. Dabei entwickelt der Film eine geradezu utopische Qualität, die sich vor allem auch in den Musicaleinlagen zeigt.

Musik, Gesang, Tanz spielen eine wichtige Rolle in Reas; sie werden zum zentralen Ausdrucksmedium. Jede*r hat eine eigene Geschichte. Die Verflechtung von realen Erfahrungen und einer fiktionalen Welt schafft einen sehr nahbaren Film, dessen Protagonist*innen man sehr ins Herz schließt.

Sarah Reichert

*

Yoseli will mal nach Paris oder New York. Und sie wäre gerne Millionärin. Stattdessen wird sie wegen Drogenhandels in ein Gefängnis in Buenos Aires eingeliefert. Schnell wird klar: Das Leben wird einfacher, wenn sie Freundschaften schließt. Sie lernt Nacho, einen trans Mann, kennen und lieben, und hat Voguing-Kurse bei Noelia, einer trans Frau. Die Personen in ihrer Umgebung sind cis und trans, homo- und heterosexuell. Vor der Kamera erzählen sie von Gewalt auf der Straße, Prostitution und schwierigen Familienverhältnissen.

Gefängnisgeschichten im Kino sind populär. Aber mit diesem Film wird die selten gezeigte Lebensrealität von queeren Menschen in einem Frauengefängnis ins Licht gerückt. Dafür arbeitete die argentinische Regisseurin Lola Arias mit Personen, die einst in unterschiedlichen Gefängnissen inhaftiert waren. Was sich vor der Kamera abspielt, ist eine Nachinszenierung ihrer teils brutalen und schmerzvollen Erlebnisse.

Das bedeute keine Re-Traumatisierung, erklärt Arias beim Nachgespräch. Alle wüssten, dass der Dreh nur ein Spiel sei. Das Trauma aber liege in früheren Zeiten. Auch die Tanz- und Gesangszenen, von denen der Film viele enthält, sind ein Akt des Empowerments, in ihnen wird die Kontrolle über Körper zurückgewonnen, die viel Gewalt und Missbrauch erfahren haben. Auch wenn der Film lebens- und farbenfroh wirkt, ist er gleichzeitig erschütternd.

Johanna Encke

*

„Wenn ich hier raus bin, werde ich ein berühmter Schauspieler“, erzählt Nacho und lehnt sich im Sommerhemd wieder zurück in den Liegestuhl. Um ihn herum eine Gemeinschaft, die sich sonnt oder im Pool erholt. Die Füße baumeln im Sand, eine Kamerabewegung macht den Strand als Kulisse kenntlich. Um sie herum: das „Caseros“, einst ein riesiges Gefängnis mitten in Buenos Aires.

Reas von Lola Arias begleitet ehemalige Inhaftierte, die ihre im Gefängnis verbrachte Zeit in Musicaleinlagen nachspielen. Bereits vor einigen Jahren war die Regisseurin mit Theatre of War (2018) auf dem Festival zu Gast, auch damals in der Sektion Forum. Im Fokus von Reas steht die junge Yoseli, die wegen illegalen Drogenhandels vier Jahre in Haft muss. Sie lernt während dieser Zeit eine Community kennen, die zusammenhält und den schweren Alltag im Gefängnis um einiges leichter erscheinen lässt.

Der Film entstand aus einem Workshop, den Lola Arias mit Inhaftierten durchführte. Zwar folgt das Geschehen einem Drehbuch, die Basis aber sind die tatsächlichen Erfahrungen, die die Mitspielenden mitbringen. Reas ist ein Hybrid, in dem mit einer Mischung aus Reenactments und musikalischen Einlagen daran gearbeitet wird, eine besondere Gemeinschaft darzustellen. Geschichten über Erfahrungen im Gefängnis sind oftmals negativ konnotiert. Arias hingegen macht zwar deutlich, dass ihre Figuren keine leichte Zeit hatten; sie fokussiert allerdings eher die Widerstandsfähigkeit und die Solidarität, die sie mit der Zeit entwickeln. Was Reas zudem besonders macht, ist die Besetzung, die in Bezug auf Herkunft, Alter, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung äußerst divers ist und selbstbewusste queere Personen zusammenführt.

Rueya Guercan

*

Ein Dutzend Häftlinge auf dem betongepflasterten Innenhof eines heruntergekommenen Gefängnisses in Buenos Aires. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, zwei Frauen gehen langsam und bedrohlich aufeinander zu. Um sie herum bildet sich ein Pulk. Treibende Musik setzt ein. Und eine der beiden Gefangenen beginnt zu tanzen. Der Hof bricht in Jubel aus. Insassin Nummer zwei kontert mit einer Voguing-Einlage. Die ausgelassene Stimmung des Dance-Battles auf der Leinwand überträgt sich sofort in den Kinosaal.

Wie ihr Debüt Theatre of War (2018) ist auch der neue Film der argentinischen Regisseurin Lola Arias mit Laien besetzt und bewegt sich spielerisch zwischen Realität und Fiktion, Inszenierung und Spontanität. Diesmal geht es um cis Frauen und trans Personen in Haft. Gedreht wurde ausschließlich in dem ehemaligen Gefängnis Caseros.

Farbe blättert von den Wänden, alte Matratzen wirbeln Staubwolken in die Luft. In dieser Umgebung leben ein Dutzend Gefangene in individuellen Alltagsklamotten, darunter die cis Frau Yoseli Arias und der trans Mann Ignacio „Nacho“ Rodriguez. Beaufsichtigt von drei uniformierten Wärterinnen spielen sie miteinander, lernen tanzen von der trans Frau Noelia Pérez und schreiben Songs für eine Punkrock-Band. Sie teilen Zigaretten und Geschichten aus ihrem Leben.

Die Regisseurin ist eigentlich im Theater zu Hause. Somit ist es wenig verwunderlich, dass ihr neuer Film an manche collageartige Arbeitsweisen im postdramatischen Theater erinnert. Vor der Kamera erzählen reale Personen ihre eigenen Geschichten und behalten dabei ihre echten Namen. Gemeinsam spielen sie Szenen aus dem eigenen Leben nach, schlüpfen von einer Rolle in die nächste, ohne dabei je zu einer Figur zu werden. Die statischen Halbtotalen (Kamera: Martín Benchimol) verleihen dem Film einen dokumentarischen Anstrich. Dieser wird immer wieder durch choreografierte Musicalszenen und für die einzelnen Figuren komponierte Popsongs (Musik: Ulises Conti) unterbrochen.

Tilo Neuhaus

*

Eine junge Frau kommt in ein Gefängnis in Buenos Aires. Yoseli wird fotografiert, befragt und muss sich ausziehen. Vollständig, vor den Augen der Wachen, während die Ärztin, von der die Begutachtung durchgeführt wird, gähnend auf ihrem Smartphone herumtippt. Schnell wird aber klar, dass Reas kein knallharter Dokumentarfilm über die Zustände in argentinischen Gefängnissen ist. Denn wenn Mitinsasse und trans Mann Ignacio sich von Yoseli eine Kippe anzünden lässt und die Regeln der äußerst diversen Gemeinschaft dieses sogenannten Frauengefängnisses aufzählt, ist die Stimmung im Kinosaal gelockert, fast heiter.

Zwischen den Inhaftierten wird alles geteilt, werden Streitereien über Dance-Battles ausgetragen und wird füreinander eingestanden. So wirken die heruntergekommenen Zellen und der asphaltgraue Innenhof fast wie eine queerfeministisch-utopische Blase, in der alle sein können, wer sie sein wollen, und machen können, was sie machen wollen. Nur Rausgehen können sie nicht. Und wenn es den Wachen zu bunt wird, wird zugeschlagen oder bei einer angeblich notwendigen Durchsuchung die Zelle verwüstet.

Der Film verklärt also nichts. Regisseurin Lola Arias hat vier Jahre lang recherchiert, zahlreiche Personen interviewt und mit ihnen Theater- und Filmworkshops durchgeführt. Aus dem Kreis der Teilnehmenden hat sie nach deren Gefängnisaufenthalt einen großartigen Cast versammelt. Dieser verleiht dem Bild einer FLINTA*-Haftgemeinschaft, die der sozialen Kälte trotzt, Glaubhaftigkeit und fügt den Figuren Vielschichtigkeit und Ausstrahlung hinzu.

Das Spiel mit Authentizität, die Methode des Reenactments und das großartige Szenenbild, das sich zwischen der Künstlichkeit gemalter Set-Hintergründe und der Rauheit der alten Gefängnismauern entfaltet: All das macht das Dilemma der freigekommenen FLINTA* plastisch. Einerseits verbinden sie mit ihrer Zeit in Haft die Erfahrung von Liebe, Vertrautheit und Zusammenhalt. Andererseits waren sie dort der staatlichen Willkür und ungerechter Behandlung ausgeliefert. An diese Orte der Gewalt zurückzukehren könnte traumatische Erinnerungen wecken.

Regisseurin Arias findet für den Film Formen, die gut zu den Ambivalenzen seines Sujets passen. Dazu gehört auch die Entscheidung, die Geschichten der ehemaligen Häftlinge als Musical zu inszenieren. Wenn der schnelle Bass durch den Kinosaal dröhnt und die Performer:innen sich mit starker Stimme über die Mauern hinweg träumen, dann ist das nicht nur das Reclaiming einer Vergangenheit. Sondern es zeigt auch einen widerständigen Optimismus, der ansteckt. Die angekündigte Live-Version am Berliner Maxim Gorki Theater darf mit Spannung erwartet werden.

Paris Scholtz

Encounters: Favoriten (Ruth Beckermann)

Als in einer Szene ein Junge seine beiden Mitschüler fragt, was denn eigentlich Kultur sei, fangen diese an, den Begriff zu erklären. Doch der Junge weiß nichts mit der Antwort anzufangen. Die drei merken schnell, dass es schwierig ist, zwischen Kulturen zu unterscheiden. Und das scheint ihnen auch nicht wichtig zu sein. Denn sie und ihre Mitschüler verstehen sich gut. Ihnen ist es egal, woher die anderen kommen.

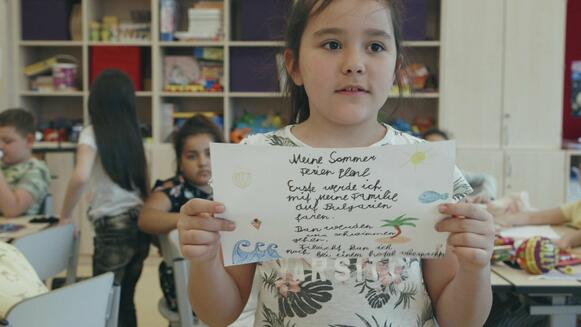

Drei Jahre lang hat die österreichische Regisseurin Ruth Beckermann, die zuletzt 2022 ihre Dokumentation Mutzenbacher in der Sektion Encounters auf der Berlinale vorstellte, eine Klasse in Wiens größter Volksschule begleitet. Titelgebend für den Film Favoriten war der Bezirk, in dem gedreht wurde. Mit ihrer dokumentarischen Langzeitbeobachtung möchte Beckermann auf die Bedürfnisse und Wünsche von jungen Schulkindern mit Migrationshintergrund aufmerksam machen. Das Besondere ist aber, dass es hier weder um Integration noch um Anpassung geht. Stattdessen setzt Favoriten den Fokus auf das gemeinsame Lernen. In einer Klasse, in der kein Kind Deutsch als Muttersprache gelernt hat, wird nicht nur das korrekte Sprechen, sondern auch der Umgang miteinander geübt.

Klassenlehrerin Ilkay Idiskut hat selbst einen Migrationshintergrund. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie mit den Kindern umgeht, sie einfühlsam und dialogisch unterrichtet. Jungen, die der Überzeugung sind, dass Frauen von ihren Ehemännern eingekleidet werden müssten, erklärt sie, warum sie diese Idee für falsch hält. In zwei Episoden besucht die Klasse erst eine Moschee, dann den Stephansdom in Wien, um etwas über verschiedene Religionen zu lernen. Im Dom fragt ein Priester, ob eines der Kinder römisch-katholisch sei. Die Lehrerin verneint.

Beim Zuschauen tut es fast schon weh, dabei zu sein, wenn die ehrgeizigen Schüler:innen ihre Ziele nicht erreichen und eine Vier auf dem Zeugnis landet. Oder wenn sie in der Sprechstunde für ihre Eltern dolmetschen müssen. Favoriten ist ein einfühlsamer, engagierter Dokumentarfilm, aber auch ein Appell an die Gesellschaft. Lehrkräfte wie Ilkay Idiskut werden immer wichtiger.

Lara Martensen

*

Es ist Karneval. Die Kinder haben sich verkleidet, mampfen Kuchen und feiern eine Party in ihrem Klassenzimmer. Das ist die Klasse von Ilkay Idiskut. Sie sind jetzt in ihrem Abschlussjahr an der größten Volksschule in Wien. Sie haben gerechnet, gelernt, getanzt, gesungen, gemalt, gespielt, gestritten und sich wieder vertragen. Im Zentrum ihrer Entwicklung steht vor allem der Deutschunterricht, denn alle Schüler und Schülerinnen sind mit einer anderen Sprache aufgewachsen. Jetzt geht es nicht nur um die Versetzung, sondern es entscheidet sich, welche Zukunftsträume eine Chance auf Verwirklichung haben.

Ruth Beckermanns Dokumentarfilm Favoriten erzählt drei lange Schuljahre in vielen kleinen Momenten. Die Kamera von Johannes Hammel fängt diesen Querschnitt ein. Dabei fällt schnell auf, dass Lehrkräfte fehlen, die Stunden knapp sind, finanzielle Unterstützung wenig vorhanden ist und in Österreich Primarschulen nicht dieselbe Gewichtung wie Sekundarschulen haben. Das Prinzip des neutralen Beobachtens von Ruth Beckermann und ihrer Co-Autorin Elisabeth Menasse macht das Projekt Favoriten so eindrücklich. Auf subtile Art wird die Frage gestellt, wie Integration erfolgreich funktionieren kann, wenn das Bildungssystem so bleibt, wie es im Moment ist.

Der Tag, an dem Klassenlehrerin Ilkay Idiskut zur Faschingsfeier selbst gebackenen Kuchen mitgebracht hat, ist vorerst ihr letzter Schultag. Danach muss sie in den Mutterschutz. Sie hat stets mit ruppiger Zärtlichkeit versucht, das Beste aus jedem Einzelnen herauszukitzeln. Jetzt mischen sich Traurigkeit und Unbehagen, und am Ende steht ein tränenreicher Abschied.

Ulrike Zeuner

*

Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass die österreichische Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann mit Mutzenbacher die Encounters-Jury der Berlinale überzeugen konnte. Mit ihrem neuen Film schlägt sie thematisch eine andere Richtung ein. In Favoriten hat sie über drei Jahre lang eine Klasse an der größten Volksschule Wiens begleitet.

Dass es sich nicht um eine Dokumentation über eine musterhafte Grundschulklasse handelt, wird schnell deutlich. Das Schulsystem ist überlastet, nahezu überfordert. Die Stellen für Sozialarbeit, Schulpsychologie und Sprachförderung sind nicht besetzt. Das bedeutet umso mehr Arbeit für die engagierte Klassenlehrerin Ilkay Idiskut, die der eigentliche Star des Films ist. Sie singt, tanzt, performt, übersetzt und fügt ihrem Beruf ständig neue Facetten hinzu.

Im Laufe der drei Jahre, die Beckermann die Klasse und die Lehrerin begleitet hat, entsteht eine tiefe emotionale Bindung zwischen dieser und den 25 Kindern, von denen die meisten einen Migrationshintergrund haben. Zugleich stellt sich die Frage, inwieweit das Engagement von Idiskut die Mängel des Bildungssystems ausgleichen kann. Immer wieder zeigt sich in Äußerungen der Kinder, deren Gesichter aus großer Nähe gefilmt werden, wie stark gesellschaftlich tradierte Vorstellungen auf sie einwirken. Die Regisseurin beobachtet dies in Gesprächen über Krieg, Flucht, Gleichberechtigung und Ausgrenzung. Es sind Situationen, die auf der einen Seite erfreuen, auf der anderen aber auch wütend machen können.

Oliver Zielke

Kommentare zu „Schreiben über Film (2): Bunt, queer und hoffnungsvoll“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.